論語集釋卷十五

泰伯(上)

○子曰:「泰伯,其可謂至德也已矣。三以天下讓,民無得而稱焉。」

【考異】史記吴太伯世家贊。「孔子言太伯可謂至德矣」。「泰」字作「太」。漢書地理志引文「泰」亦作『太」,「德」字作「惪」。 論語釋文:「得」,本亦作「德」。后漢書丁鴻傳論:「孔子曰:『泰伯三以天下讓,民無德而稱之焉。』」有「之」字。 論語後録:易小畜「尚德載」,虞仲翔本作「尚得載」.周禮太卜「三曰咸陟」,注:「陟之言得,讀若王德狄人之德。」史記項羽本紀「吾爲若德」,漢書作「吾爲公得」,是「得」與「德」古字通也。 經義雜記:集解引王肅云「無得而稱」,是王本作「得」後漢書丁鴻傳論引作「無德」,李注云:「論語載孔子之言也。」又引鄭注「無德而稱焉」,是鄭本作「德」,釋文所見,蓋卽鄭本。王肅好與鄭難,故改其義。

按:據以上所引諸書,知得、德古通。然綸語後錄引延篤云:「泰伯三讓,人無德而稱。」是又古本作「德」之一證。蓋古人「得」與「德」通用,猶之「仁」與「人」通,此古書常見之例,不足異也。

【考證】韓詩外傳。大王亶甫有子曰太伯、仲雍、季歷。歷有子曰昌。太伯知大王賢昌而欲季爲後也,太伯去之吴。大王將死,謂曰:「我死,汝往讓兩兄,彼卽不來,汝有義而安。」大王薨,季之吴告伯仲,伯仲從季而歸。羣臣欲伯之立季,季又讓。伯謂仲曰:「今羣臣欲我立季,季又讓,何以處之?」仲曰:刑有所謂矣,要於扶微者,可以立季。」季遂立。而養文王,文王果受命而王。孔子曰:「太伯獨見,王季獨知。伯見父志,季知父心。故大王,太伯、王季可謂見始知終,而能承志矣。」 吴越春秋:古公病將卒,令季歷三讓國於泰伯,而三讓不受,故云「泰伯三以天下讓。」 又云:古公卒,泰伯、仲雍歸。赴喪畢,還荆蠻,國民君而事之,自號爲句吴。 論衡四諱篇:昔太伯見王季有聖子文王,知大王意欲立之。入吴采藥,斷髮文身,以隨吴俗。大王薨,太伯還,王季避主,太伯再讓,王季不聽。三讓,曰:「吾之吴越,吴越之俗斷髮文身。吾刑餘之人,不可爲宗廟社稷之主。」王季知不可,權而受之。 公是弟子記:深甫曰:「泰伯讓一國而曰讓天下,何也?」劉子曰:「唯至德者能以百里王天下,是亦讓天下矣。」 讀四書叢説:詩言太王「實始翦商」,其意以爲周之所以滅商者,自此基之爾,非必謂太王卽有翦商之謀也。蓋古公之遷邠,人從之如歸市。而吴越春秋云:「古公居三月,成城郭。一年,成邑。二年,成都。而民五倍其初,彷彿帝舜氣象。」則德化及於民,其势有不可遏者。但古公遷岐在殷王小乙之末年,不久而高宗立,傅說爲相,中興,在位五十九年。次祖庚立,七祀。次祖甲,二十八祀,文王生。書稱祖甲之享國三十有三年,自遷歧至文王生之年已九十七年,古公壽百二十歲,後不知的於何年卒,計在文王生一二年之後。則古公始終正居商令王有道之世,翦商之志。何自而生邪?文王生有聖瑞,故古公曰:「我後世當有興者,其在昌乎?」泰伯知欲立季歷以傳昌,乃亡。史之可見者如此。蓋古公但言興者其在昌,未見有翦商之意。觀知欲立季歷之言,則亦未嘗明言立季歷。所謂知,正於「其在昌乎」一言知其意爾。其讓國也固爲至德,而季歷之後世遂有天下,天命既欲興周,其始也非季歷,則國固泰伯之國,而泰伯之後有周矣,故曰以天下讓。夫子就成事上論其讓也。止讓國而非天下,故民無得而稱。惟太王始不明言立季歷,乃泰伯因其在昌一言,暗知太王之意,託採藥而去,亦無讓國之迹,所以民尤無得而稱,所以爲德之至也。 崔東壁考信録:集注「太王欲傳季歷以及昌」,其説本之史記。史記但載太王云「我世當有興者,其在昌乎」,未嘗有太王欲翦商之說也。朱子從而增之,金仁山駁之是也。而後儒猶云云者,無他,震於孔子至德之稱。以爲避弟之節小,存商之義大,故不肯舍彼而就此耳。夫太王之事,詩、孟子言之詳矣。詩云:「古公亶父,來朝走馬。率西水滸,至於岐下。」孟子曰:「太王居邠,狄人侵之,去之岐山之下居焉。」太王流離播遷之不暇,而暇謀商乎?詩云:「天作高山,太王荒之。」又云:「帝省其山,柞棫斯拔,松柏斯兑。帝作邦作對,自太伯、王季。」孟子曰:「文王以百里。」是太王雖遷岐,而生聚猶未衆,田野猶未闢。至於王季,始啓山林。文王然後蕃盛,而疆宇猶僅百里也。太王之世,周安得日彊大哉?且使太王如果彊大,則何不恢復故土,逐獯鬻於塞外,以雪社稷之恥,乃反晏然不以爲事,而欲伐天下之共主,是司馬錯之所不爲也,太王豈爲之乎?記曰:「君子素其位而行,不願乎其外。」古之帝王皆非有心於得天下者也,天與之,人歸之,不得已而受之耳。南河、陽城之避,不待言矣。卽鳴條、牧野,亦如是而已。受球受共以後,三分有二之餘,但使桀紂之惡未甚,猶不肯伐之也。况太王新造之邦,蕞爾之土乎?且太王天下之仁主也,當其在邠也,獯鬻無故侵之而猶不與之角,事之不免而遂去之,太王之心亦可見矣。烏有喘息甫定,而欲翦商者哉?今論者但欲表泰伯之忠貞,遂不惜誣太王以覬覦,但取其論之正大,遂不復顧其事之渺茫,過矣。凡己所有而以與人曰讓,人以所有與己而己不受則不曰讓,而猶或謂之讓,未有以不肯無故奪人所有而亦謂之讓者。天下,商素有之天下也。於周何與焉?而泰伯得以讓之乎?然則非但時势之不符也,卽文理以難通矣。由是言之,泰伯自讓王季耳,與商初無涉也。曰然則詩何以稱太王翦商,傳何以言泰伯不從,論語何以與文王皆謂之至德也?曰:孟子曰:「説詩者不以文害辭,不以辭害意。」况閟宫一詩,語尤夸誕。僖公乞師於楚以伐齊,爲楚戍衛,又會楚於薄於宋。而此篇反謂之「荆舒是懲,則莫我敢承」,其敍現在之事,猶誣如此,况追敍數百年以前之事,烏在可信以爲實邪?左傳之文,史記嘗采之矣。晉世家云:「泰伯亡去,是以不嗣。」以不從爲亡去,是所謂不從者,謂不從太王在岐耳,非有他也。杜氏始有不從父命之言,然云不從父命,俱讓適吴,未見其爲翦商之命也。微子去之,箕子爲之奴,比干諫而死,三人之行不同也, 而孔子曰「殷有三仁焉」,泰伯之與文王,何必同爲一事,然後同謂之至德乎?

按:二程、謝楊諸家皆主讓周,朱子初亦從之,乃於集注歷改而主讓商何也?蓋此章癥结在天下二字,主讓周者,其說可分爲三種,一、龜山謂泰伯亡如荆蠻,以讓季歷,是時周未有天下也。然文王之興,本由太王,謂泰伯以天下讓者,蓋推本言之。二、伊川以爲立文王則道被天下,故泰伯以天下之故而讓之,三、歸熙甫則以爲國與天下,常言之通稱。近人鄭浩所著論語述要力伸朱說,謂:「孔子不輕以至德許人,此章之外,僅見於文之服事殷。書始唐虞,堯舜禪讓者也,春秋始隱公,隱志在讓桓者也。夫子大義微言,歷歷可見,立千古之大坊,防後世之篡亂,至明顯也。」所論不爲無見。惟左傳所云泰伯不從,史公以亡去爲不從,其義甚明。杜氏誤以不從父命爲解,而後儒遂傅會魯頌之文,謂太王有翦商之志,泰伯不從,此則宋儒師心自用之失,不能曲爲諱也。

【集解】王曰:「泰伯,周太王之長子,次弟仲雍,少弟季歷。季歷賢,又生聖子文王昌。昌必有天下,故泰伯以天下三讓於王季。其讓隱,故無得而稱言之者,所以爲至德也。」

【唐以前古注】論語正義引郑注云:泰伯,周太王之長子,次子仲雍,次子季歷。太王見季歷賢,又生文王,有聖人表,故欲立之,而未有命。太王疾,泰伯因適吴越采藥,太王没而不返,季歷爲喪主,一讓也。季歷赴之,不來奔丧,二讓也。免喪之後,遂斷髮文身,三讓也。三讓之美,皆隱蔽不著,故人無得而稱焉。 皇疏:少弟季歷,生子文王昌。昌有 聖人德。泰伯知昌必有天位,但升天位者必須階漸,若從庶人而起,則爲不易。太王是諸侯,己是太王長子,長子後應傳國。今欲令昌取王位有漸,故讓國而去,令季歷傳之也。或問曰:泰伯若堪有天下,則不應讓人,若人有天下,則泰伯復無天下可讓。今云三以天下讓。其事如何?或通云:泰伯實應傳諸侯,今讓者,诸侯位耳。而云讓天下者,是爲天下而讓,今卽之有階,故云天下也。然仲雍亦隨泰伯而隱,不稱仲雍者,國位在泰伯,泰伯讓,是導仁軌也;仲雍隨,是揚其波也。 又引范甯云:泰,重大之稱也。伯,長也。泰伯,周太王之元子,故號泰伯。其德宏遠,故曰至也。三以天下讓有二釋,一曰:泰伯少弟季歷,生子文王昌。昌有聖德。泰伯知其必有天下,故欲必傳國於季歷,以及文王。因太王病,託採藥於吴越不返。太王薨而季歷立,一讓也。季歷薨而文王立,二讓也。文王薨而武王立,於此遂有天下,是爲三讓也。又一云:太王病,而託採藥出,生不事之以禮,一讓也。太王薨,而不返,使季歷主喪,死不葬之以禮,二讓也。斷髮文身,示不可用,使季歷主祭禮,不祭之以禮,三讓也。詭道合權,隱而不彰,故民無得而稱,乃大德也。 又引繆協云:泰伯三讓之,所爲者季歷文武三人,而王道成,是三以天下讓也。其讓之跡詭,當時莫能知,故無以稱焉,可謂至德也。

【集注】泰伯,周太王之長子。至德,謂德之至極無以復加者也。三讓,謂固遜也。無得而稱,其遜隱微,無迹可見也。蓋太王三子:長泰伯,次仲雍,次季歷。太王之時,商道寝衰,而周日彊大。季歷又生子昌,有聖德。太王因有翦商之志,而泰伯不從,太王遂欲傳位季歷以及昌。泰伯知之,即與仲雍逃之荊蠻,於是太王乃立季歷,傳國至昌,而三分天下有其二,是爲文王。文王崩,子發立,遂克商而有天下,是謂武王。夫以泰伯之德,當商周之際,固足以朝諸侯有天下矣。乃棄不取而又泯其迹焉,則其德之至極爲何如哉。蓋其心卽夷齊扣馬之心,而事之難處有甚焉者,宜夫子之歎息而贊美之也。泰伯不從事見春秋傳。

按:論語經正錄評之云:「朱子一生精力在四書章句,至於文義偶有未協處,固不必過爲迴護,致成門户之見。此章集注,金仁山辨之,先戇思先生亦云:『集注特沿史記之文,洗刷未净,其病尤在添一志字,有似處心積慮陰謀人國者之所爲。』黄勉齋云:『朱子晚年改論語集注,至關雎章而止。則此章之注,固亦未爲定論也。』」

【餘論】論語或問:或問:何以言三讓之爲固讓也?曰:古人辭讓,以三爲節。一辭爲禮辭,再辭爲固辭,三辭爲終辭。故古注至是但言二讓而不解其目也。今必求其事以實之,則亦無所據矣。曰:何以言其讓於隱微之中也?曰:泰伯之讓,無揖遜授受之迹,人但見其逃去不返而已,不知其讓也。知其讓者,見其讓國而已,而不知所以使文武有天下者實由於此,則是以天下讓也。曰:其爲至德何也?曰:讓之爲德既美矣,至於三,則其讓誠矣。以天下讓,則其所讓大矣,而又能隱晦其迹,使民無得而稱焉,則其讓也非有爲名之累矣。此其德所以爲至極而不可以有加也。曰:太王有廢長立少之意,非禮也。泰伯又探其邪志而成之。至於父死不赴,傷毁髮膚,皆非賢者之事。就使必於讓國而爲之,則亦過而不合於中庸之德矣,其爲至德何邪?曰:太王之欲立賢子聖孫,爲其道足以濟天下,而非有愛憎之間利欲之私也。是以泰伯去之而不爲狷,王季受之而不爲貪。父死不赴,傷毁髮膚,而不爲不孝。蓋處君臣父子之變,而不失乎中庸。此所以爲至德也。其與魯隱公、吴季子之事蓋不同矣。 日知録:今將稱泰伯之德,而先以莽操之志加諸太王,豈夫子立言之意哉?朱子作論語或問,不取翦商之說,而蔡仲默傳書武成曰:「太王雖未始有翦商之志,而始得民心,王業之成,實基於此。」仲默,朱子之門人,可謂善於匡朱子之失者矣。四書釋地:集注莫不善於太王有翦商之志,而泰伯不從,讓主君臣立說者。餘取歸熙甫泰伯論,爲之删竄,以正之曰:辭取之際,惟聖人爲能盡乎天下之至情。何也?伯夷、叔齊,天下之義士也。伯夷順其父之志而以國與其弟,然終於叔齊之不敢受,則是其父之志終不遂矣。夫家人父子之間,豈無幾微見於顏色,必待君終無適嗣之日,相與蹇裳去之,民將得因而稱之,故聖人以爲賢人而已。至泰伯則不然,不讓於傳位之日,而於採藥之時,是蓋有伯夷之心,而無其迹,然後可以行伯夷之事,遂伯夷之心。古今之讓,從未有曲而盡如此焉者,此夫子所以深歎其不可及也。蓋太王之欲傳歷及昌也,非如晉獻、漢高徒少子之是愛也,亦非爲昌之終必翦商,爲數世後伏革除之謀也。不過曰代有殊德,天下將長享其福云爾。是固爲天下之公心也。使泰伯知其意而猶與之並立於此,太王賢者,卽心爲天下,而終以長幼之節不忍言,吾卽明言而公讓之,弟亦將終爲叔齊而不忍受,是亦夷之終不獲遂其父志而已矣。夫父有志而吾順而成之。且如是其曲而盡也。世之說者不深晰其父。子之情,而彊謂其全君臣之義。夫弟於商獨非君臣,而乃以蔑義之事推而付之也乎?且又何以爲傳之者地乎?而子乃曰至德乎?夫德莫先於孝,先意承志,孝子之事也。故泰伯之所爲,乃匹夫匹婦之爲當然者。夫惟匹夫匹婦以爲當然,是天下之至情也,而非聖人則固不能盡也。 四書辨疑:太王之時,商猶未有罪惡貫盈如紂之君。太王不問有無可伐之理,但因己之國勢彊大,及其孫有聖德,遽欲翦滅天下之主,非仁人也。又爲世子不從,卽欲奪其位與餘者,雖中才之人亦所不爲,而謂太王爲之乎?况文王猶方百里起,則文王以前,周亦未嘗彊大也。太王爲狄人所侵,遷之於岐山之下,以小避大,免患而已,而又容有翦商之志乎?詩稱「實始翦商」者,本周之興起,以至斷商而有天下,原其所致之由,實自太王修德保民爲始。蓋以王業所自而言,非謂太王實始親爲翦商之計也。且更置此勿論,就如注文所言,纔有其志,事猶未行,父子之間,何遽相違以至於此?太王果爲此事欲廢其子,泰伯果爲此事棄父而去,可謂父不父子不子,何至德之有哉?推其事情,只是泰伯見商道寝衰,憫生民之困,知文王聖德,足使天下被其澤,故欲讓其位於王季,以及文王。太王却是重長幼之序,不許泰伯之請,如此則泰伯之逃爲有理矣。纂疏引語録之說曰:「泰伯只見太王有翦商之志,自是不合他意,便掉了去。」又言:「到此顧卹不得父子之情。」嗚呼!人倫所重,莫重於父。以子事父。不合他意,便掉了去,是無父子。以此爲教,將如後世何? 楊名時論語劄記:讓商之說,謂泰伯一立,則天下卽歸泰伯,将欲辭之而不能。故早見及此,而讓而不居,是延商祚及百年者,皆泰伯忠貞之所留。夫懼己之德澤及民,恐天與人歸,致失臣節,似揆之舜禹文王之事,有未必然者。且既卽侯位,而盡其忠貞,如文王之事殷,豈害臣節?此讓商之說或有未安也。至讓周之說,則曰泰伯欲遂父志,再傳可成王業。泥天下二字取解。以當日之事勢及聖人之立心推之,尤多未合。玩夫子本意,衹稱其能讓國於弟,以成父志,而其遜隱微,無迹可見。上以全其父之慈,下以成其弟之友,視伯夷之讓,尤爲盡善,故稱之爲至德,見其能全天倫而不傷耳。因周後有天下,故云以天下讓,特據已然而言。非泰伯知文王將有天下而讓以成之也。

【發明】反身録:爲善不近名,方是真善。否則縱善蓋天下,可法可傳,有爲之爲,君子弗貴,以其非真也。或曰:人只要力行好事,一時雖不求人知,天下後世終有知之者。曰:力行好事,亦惟行其心之所安。當然而然耳。後世之知與不知,非所望也。若爲天下後世終必知之而力行,終是有爲而爲,非當然而然也。而身後之名果足以潤枯骨乎?泰伯惟行其心之所安,是以不存形迹。其後季札之避位辭封,安於延陵,高風偉節,儀表千古,淵源遠矣。 劉氏正義:古之以天下讓者,莫大於堯舜,莫難於泰伯,及周之服事。若禹雖傳世,而其始亦是讓,故弟子記此篇以論泰伯始,以論堯舜文王及禹終也。

○子曰:「恭而無禮則勞,慎而無禮則葸,勇而無禮則亂,直而無禮則绞。

【考異】文選魏都賦「誰勁捷而無𤟧」,注引論語此文爲證,云:「𤟧與葸同。」

【考證】禮記仲尼燕居。子曰:「敬而不中禮謂之野,恭而不中禮謂之給,勇而不中禮謂之逆。」 黄氏后案:「葸」作「諰」爲正,鳃、葸、𤟧,經及子史通用字,説文所無。荀子曰:「諰諰然常恐天下之一合而軋己也。」漢書引荀子「諰」作「鰓」,注「蘇林曰:『讀如慎而無禮則葸之葸,懼貌也。』」 劉氏正義:廣雅釋言:「葸,慎也。」王氏念孫疏證:「大戴禮曾子立事云:「人言善而色葸焉,近於不說其言。」荀子議兵篇:『諰諰然常恐天下之一合而軋己也。』漢書刑法志作『鰓』,蘇林注云:『鰓音慎而無禮則葸之葸,鰓鰓,懼貌也。」王延寿魯靈光殿賦云:「心𤟧𤟧而發悸。』並字異而義同。

【集解】葸,畏懼之貌,言慎而不以禮節之,則常畏懼。馬曰:「絞,絞刺也。」

【唐以前古注】釋文引鄭注云:葸,慤質貌。絞,急也。 筆解。韓曰:「王注云:『不以禮節之。』吾謂禮者,制中者也。不及,則爲勞爲葸。過,則爲亂爲絞。絞,確也。」李曰:「上篇云『禮之用和爲貴』,『不以禮節之,亦不可行』,此言發而皆中節,謂之和也。今言恭必企而近禮,不可太過,大抵取其制中而已乎。」

【集注】葸,畏懼貌。絞,急切也。無禮則無節文,故有四者之弊。

别解論語訓:言治民在端本也。恭,供給敬事也,若課農桑興水利之事,無禮節之,則勞民也。慎,謂卑約省事。「葸」一作「𤟧」,「獡」之異文,驚不附人也。勇於行則民亦好勇,故易亂。好直绳則民不堪,如束繩爲絞也。

按:此章就治民說,與下章方有連络,亦備一義。

君子篤於親,則民興於仁。故舊不遺,則民不偷。」

【考異】吴棫論語續解。以下乃曾子之言也。 論語集説:此章與上文不相蒙,今從武夷吴氏説自爲一章。君子,謂在上之人也。篤,厚也。興,起也。偷,薄也。篤於親,不遺故舊,盡吾人道之當然耳,非爲欲動民而若此也。仁義之心,人皆有之,上行而下傚,自然民化而德厚矣。 四書辨疑:兩節文勢事理皆不相類,分此自作一章,實爲愜當。而以爲曾子之言,却是過慮。此無言者姓名,蓋闕文耳。漢書平帝紀元始五年詔引上二句,師古注曰:「此論語載孔子之辭也。」 禮記少儀注、齊語正月之朝篇住俱引下二句,題「孔子曰」字。翟氏考異:鄭康成、韋宏嗣、顔師古皆指實此爲孔子辭,吴氏以屬曾子,出自臆斷,恐不足據。 梁氏旁證:吴說見吴棫論語續解。此兩節文势事理皆不相類,張子「人道知所先後」,解亦未明實,不如分作兩章爲愜。但吴氏必以爲曾子之言,亦似臆斷。漢書平帝紀元始五年詔引上二句,顔注云:「此論語載孔子之辭。」禮記少儀、齊語正月之朝篇俱引下二句,題「孔子曰」,皆有明證,不應憑空斷爲曾子之言也。

【集解】包曰「興,起也。君能厚於親屬,不忘遺其故舊,行之美者也,則民皆化之,起爲仁厚之行,不偷薄也。」

【集注】君子,謂在上之人也。興,起也。偷。薄也。張子曰:「人道知所先後,則恭不勞,慎不葸,勇不亂,直不絞,民化而德厚矣。」吴氏曰:「『君子』以下當自爲一章,乃曾子之言也。」愚按此一節與上文不相蒙,而與首篇慎終追遠之意相類,吴說近是。

【餘論】論語集注補正述疏;此當自爲一章。其言則者二,與上文言則者四,蓋文似同而實不同。其言君子者,尤明其别也。吴氏以爲曾子之言,則因下章記曾子云爾,無徵文也。禮少儀鄭注、齊語韋注引下二句者,皆稱「孔子曰」而引之,然疑則傳疑,今不質言矣。釋詁云:「篤,厚也。」釋言云:「興,起也。」大學云:「一家仁,一國興仁。」故曰:「孝者,所以事君也。弟者,所以事長也。慈者,所以使衆也。」蓋孝弟慈皆篤於親之仁也。禮缁衣云「上好仁,則下之爲仁争先人。」蓋皆以是興也。包氏云:「君能厚於親屬,不遺忘其故舊,則民起爲仁厚之行,不偷薄也。」「偷」與「媮」通。説文云:「媮,薄也。」荀子云:「去其故鄉,事君而達,卒遇故人,曾無舊言,吾鄙之。」鄙其非君子表民也。诗風俗云:「將恐將懼,寘予于懷,將安將樂,棄予如遺。」明民之偷也。故風俗序云:「天下俗薄,朋友道絶也。」詩伐木云:「民之失德,乾餱以愆。」明今有酒,則宜燕朋友故舊也。故伐木序云:「不遺故舊,則民德歸厚矣。」由是言之,三代而下,東漢民俗其興於仁而不偷者乎?非漢君子爲之先乎?光武帝初起時,兄伯升爲更始所害。光武懼更始,不敢顯其悲戚,每獨居,輒不御酒肉,枕席有涕泣處,此其篤於親也。嚴光少與光武同遊學,及光武卽位,引光論舊,因其偃卧,光以足加帝腹上。明日:太史奏客星犯御座甚急。帝笑曰:「朕故人嚴子陵共卧耳。」此其故舊不遺也。漢君子於是乎可風,此東漢民俗所由美也,今漢書可考也。

按:此宜别爲一章,簡氏之說是也。

○曾子有疾,召門弟子曰:「啓予足,啓予手,詩云:『戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。』」而今而後,吾知免夫,小子。

【考異】説文解字引論語曰:跢予之足。 論衡四諱篇引作「開予足開予手。」 文選嘆逝賦注引作「起予足起予手。」 魏書崔光傳;「曾子有云:『人之將死。其言也善。啓予手,啓于足!而今而後,吾知免夫!』」兩章辭相雜爲一,又以「啓手」句置『啓足」上。 王氏诗考曰:左傳引詩「戰戰矜矜」。吕氏慎大覽周書曰:若臨深淵,若履薄冰。 大戴禮曾子疾病篇,曾子曰:「與小人處,如履薄冰,每履而下,幾何而不陷乎哉?」 陳龍川集與應仲實書引文。「今」上無「而」字。 翟氏考異:嘆逝賦「啓四體而深悼」本屬「啓」字,注引經文作「起」,疑誤。説文所引,據序説蓋古壁文。論衡則避漢景帝諱也。又僖公二十二年,臧文仲引此。宣公十六年,羊舌職引此。均同詩文作「兢兢」,王氏或所見別,今不可知。 又云:吕覽以小旻詩爲周書,若誤謬甚。前人指摘此等,謂可據以提咸陽市金,然恐未能也。說苑政理篇:「成王問政於尹逸。逸對曰:『如臨深淵,如履薄冰。』王曰:『懼哉?』對曰:『四海之內,善之則畜也,不善則讎也,若何其無懼也。』」吕氏離俗覽別引「善之則畜」二語,亦云周書,是説苑所録伊逸一節乃全本周書文矣。漢志,周書有七十一篇,云「是孔子所論百篇之餘」,今傳孔晁注本惟六十篇,篇中復多脱誤。當七十一篇完具時,其中自有尹逸對成王語,而吕氏兩引之耳。

【考證】劉氏正義:說文:「䁈,視也。」廣雅釋詁同。王氏念孫疏證引此文,謂「啟」與「䁈」同,此亦得備一解,蓋恐以疾致有毁傷,故使视之也。孝經云:「身體髮膚,受之父母,不敢毁傷。」大戴禮曾子大孝篇:「樂正子曾下堂而傷其足,傷瘳,數月不出,猶有憂色。門弟子問曰:『夫子傷足,瘳矣,數月不出,猶有憂色,何也?』樂正子春曰:「吾聞之曾子,曾子聞諸夫子曰:「天之所生,地之所養,人爲大矣。父母全而生之,子全而歸之,可謂孝矣。不虧其體,可謂全矣。」故君子頃步之不敢忘也。今予忘夫孝之道矣,予是以有憂色。』又曰:『一舉足不敢忘父母故道而不徑,舟而不游,不敢以先父母之遺體行殆也。』」皆言不敢毀傷也。潘氏集箋:禮記檀弓云:「曾子寢疾病,樂正子春坐于堂下,曾元、曾申坐于足,童子隅坐而執燭。」下卽記曾子易簣而没事。鄭注:「樂正子春,曾參弟子。」則在召門弟子後明矣,子春其卽所召之一人乎?维城案:曾子弟子,子張篇有陽膚,孟子離婁篇有沈猶行,萬章篇有公明高,禮記祭義篇有公明儀,注皆以爲曾子弟子。漢書藝文志:「曾子十八篇。」王應麟考證云:「隋、唐志二卷。參與弟子公明儀、樂正子春、單居離、曾元、曾華之徒,論述立身孝行之要,天地萬物之理。」則曾子弟子又有單居離矣。而史記吴起傳云:「吴起者,衛人也。好用兵,嘗學於曾子。」陸德明經典釋文注解傳述人,於春秋云:「左丘明作傳以授曾申,申傳衛人吴起。」蓋本劉向别録,當屬經師舊說,則起乃曾申弟子,非曾參弟子也。檀弓:「穆公之母卒,使人問於曾子曰:『如之何?』對曰:『申也問諸申之父曰:哭泣之哀,齊斬之情,饘粥之食,自天子達。』」故鄭注以此曾子爲曾參之子名申,亦曾申稱曾子之一證,不得以史記云起學於曾子,謂起亦在此門弟子中也。梁氏旁證:曾子立事篇云:「君子見利思辱,見惡思詬,嗜欲思恥,忿怒思患,君子終身守此戰戰也。」又曰:「君子出言鄂鄂,行身戰戰。」又曰:昔者天子日旦思其四海之內,戰戰惟恐不能乂也。諸侯日旦思其四封之內,戰戰惟恐失損之也。大夫士日旦思其官,戰戰惟恐不能勝也。庶人日旦思其事,戰戰惟恐刑罰之至也。是故臨事而栗者,鮮不濟矣。」又疾病篇云:「與小人處,如履薄冰,每履而下,幾何而不陷乎哉。」蓋曾子之學,終身皆主戒懼,故曾子十篇與論語、孝經皆可相爲表裏也。

【集解】鄭曰:「啟,開也。曾子以爲受身體於父母,不敢毀傷,故使弟子開衾而视之也。」孔曰:「言此詩者,喻己常誠慎,恐有所毀傷也。」周曰:「乃今日後,我自知免於患難矣。小子,弟子也。呼之者欲使聽識其言。」

按:後漢書崔駰傳注引鄭此注有「父母全而生之,亦當全而歸之」二句。就義測之,當在「受身體於父母」句下。

【集注】啟,開也。曾子平日以爲身體受於父母,不敢毀傷,故於此使弟子開其衾而租之。詩,小旻之篇。戰戰,恐懼。兢兢,戒謹。臨淵恐墜,履冰恐陷也。曾子以其所保之全示門人,而言其所以保之之難如此,至於將死而後知其得免於毀傷也。小子,門人也。語畢而又呼之,以致反復丁寧之意,其警之也深矣。程子曰:「君子曰終,小人曰死。君子保其身,以没爲終其事也。故曾子以全歸爲免矣。」

【餘論】四書辨疑:君子曰終,小人曰死。此檀弓所記子張臨終語申祥之言,而程子取之,注文又引用之,恐皆未當也。死乃生之對,死生人所常言,凡言死者,豈皆小人邪?書言「舜陟方乃死」,孔子謂顏淵「不幸短命死矣」,若謂小人曰死,則舜與顔淵皆爲小人矣。「朝聞道,夕死可矣」,可以死,可以無死,若皆以爲小人之事可乎?子張之言非定論也。

【發明】反身録:孝以保身爲本。身體髮膚受之父母,不敢毀傷,故曾子啟手足以免於毀傷爲幸。然修身乃所以保身,手不舉非義,足不蹈非禮,循理盡道,方是不毁傷之實。平曰戰兢恪守,固是不毀傷,卽不幸而遇大難臨大節,如伯奇、孝己、伯邑考、申生死於孝,關龍逢、文天祥之身首異處,比干剖心,孫揆鋸身,方孝孺、鐵鉉、景清、黄子澄、練子寧諸公寸寸磔裂,死於忠,亦是保身不毀傷。若舍修身而言不毁傷。則孔光、胡廣、蘇味道之模棱取容,褚淵、馮道及明末諸臣之臨難苟免,亦可謂保身矣。虧體辱親,其爲毀傷,孰大於是?又曰:保身全在修身,而修身须是存心。心存則不亂,臨大事而不亂,方足以任大事。臨生死而不亂,方足以了生死。

○曾子有疾,孟敬子問之。

【考異】宋石經作「孟欽子」。

【考證】檀弓:「悼公之喪,季昭子問孟敬子:『爲君何食?』敬子曰:『食粥,天下之達禮。然吾三臣不能居公室,四方畢聞,若勉而爲瘠,則吾能之而不欲也,我則食食。』」鄭注:「敬子,武伯之子,名捷。」

【集解】馬曰:「孟敬子,魯大夫仲孫捷。」

【集注】孟懿子,魯大夫仲孫氏,名捷。問之者,問其疾也。」

曾子言曰:「鳥之將死,其鳴也哀。人之將死,其言也善。

【考證】四書釋地又續:毛傳:「直言曰言,論難曰語。」穎達疏:「直言曰言,謂一人自言。答難曰語,謂二人相對。」以知論語注兩改「直」爲「自」亦有本。但宜注于「寢不言」之下,不宜注于「曾子言曰」下。注曾子言爲自言,似孟敬子來問疾,曾子曾不照顧之矣。曾子以捷,魯卿也,徑告以君子修身爲政之道,不及病勢云何。其實人將死,言也善,己疾之不可爲亦具見焉,言之無不周徧如此。

【集解】包曰:「欲戒敬子,言我將死,言善可用。」

【唐以前古注】皇疏引李充云:人之所以貴於禽獸者,以其慎終始在困不撓也。禽獸之將死,不遑擇音,唯吐窘急之聲。人若將死,而不思令終之言,唯哀懼而已者,何以别於禽獸乎?是以君子之將終也,必正存道,不忘格言,臨死易簀,困不違禮。辨禮三德,大加明訓,斯可謂善言也。或問曰:不直云曾子而云言曰,何也?答曰:欲重曾子臨終言善之可録,故特云言也。

【集注】言,自言也。鳥畏死,故鳴哀。人窮反本,故言善。此曾子之謙辭,欲敬子知其所言之善而識之也。

君子所貴乎道者三:動容貌,斯遠暴慢矣;正顏色,斯近信矣;出辭氣,斯遠鄙倍矣。籩豆之事,則有司存。」

【考異】説苑修文篇:曾子有疾,孟儀往問之。曾子曰:「鳥之将死,必有悲聲。君子集大辟,必有順辭。禮有三,儀知之乎?君子修禮以立志,則貪欲之心不來;思禮以修身,則怠惰慢易之節不至;修禮以仁義,則忿争暴亂之辭遠。若夫置樽俎列豆籩,此有司之事也,君子雖不能可也。」

按:此卽論語事而傳述異辭,不若聖門載筆之簡易。

鹽鐵論鍼石篇:丞相史曰:「聞諸鄭長孫曰:『正君子顏色。則遠暴嫚;出辭氣,則遠鄙倍矣。』」翟氏考異:漢藝文志道家有鄭長者一篇,六國時人,其書中或嘗述曾子此語,丞相史就彼稱引。不更究語之源,故云聞諸鄭耳。長孫、長者當有一差。

【考證】劉氏正義:古有容禮,晉羊舌大夫爲和容,漢天下郡國有容史,又魯徐生善爲頌,後有張氏亦善焉。頌卽容也,亦散文兼貌言之也。颜色者,說文以颜謂眉目之間,色謂凡見於面也。辭氣者,辭謂言語,氣謂鼻息出入,若「聲容静,氣容肅」是也。卿大夫容貌顏色辭氣之禮,曲禮、玉藻及賈子容經言之詳矣。邢疏云:「人之相接,先見容貌,次觀顏色,次交言語,故三者相次而言也。」案禮記冠義云:「禮義之始,在於正容體,齊顏色,順辭令。容體正,顏色齊,辭令順,而後禮義備。」表記云:「是故君子貌足畏也,色足憚也,言足信也。」大戴禮四代云:「蓋人有可知者焉,貌色聲衆有美焉,必有美質在其中者矣,貌色聲衆有惡焉,必有惡質在其中者矣。」是容貌顏色辭氣皆道所發見之處,故君子謹之。子夏言君子三變,望之儼然,謂容貌也:卽之也温,謂顏色也,聽其言也厲,謂辭氣也。又韩詩外傳:「故望而宜爲人君者,容也。近而可信者,色也。發而安中者,言也。久而可觀者,行也。故君子容色天下儀象而望之,不假言而知宜爲人君者。」並與此文義相發。

【集解】鄭曰:「此道,謂禮也。動容貌,能濟濟蹌蹌,則人不敢暴慢之也。正顏色,能矜莊嚴栗,則人不敢欺詐之也。出辭氣,能順而說,則無惡戾之言入於耳也。」包曰:「籩豆之事,則有司存。敬子忽大務小,故又戒之以此也。籩豆,禮器。」

【唐以前古注】皇疏引顔延之云:動容則人敬其儀,故暴慢息也。正色則人達其誠,信者立也。出辭則人樂其義,故鄙倍绝也。又引繆協云:曾子謙,不以遠理自喻。且敬子近人,故以常言語悟之,冀其必悟也。别通曰:「籩豆,禮器,可以致敬於宗廟者。言人能如上三貴,則祝史陳信無愧辭,故有司所存,籩豆而已。」

【集注】貴,猶重也。容貌,舉一身而言。暴,粗厲也。慢,放肆也。信,實也。正顔色而近信,則非色莊也。辭,言語。氣,聲氣也。鄙,凡陋也。「倍」與「背」同,謂背理也。籩,竹豆。豆,木豆。言道雖無所不在,然君子所重者在此三事而已,是皆修身之要,爲政之本,學者所當操存省察,而不可有造次顛沛之違者也。若夫籩豆之事,器數之末,道之全體固無不晐,然其分則有司之守,而非君子之所重矣。

别解讀書脞録:蕭山徐鯤云:後漢書崔琦傳:「百官外內,各有司存。」文選頭陀寺碑文:「庀徒揆日,各有司存。」翫其文義,皆當以司存二字連讀。故晉書職官志序云:「咸樹司存,各題標準。」又桓沖傳云:「臣司存閫外,輒隨宜處分。」北齊儒林傳敍云:『齊氏司存,或失其守。』益可以證矣。」

按:劉寶楠曰:「此訓在爲察,故司存二字連讀。自漢後儒者孳生之義,非其朔也。」下子路篇「先有司」,堯曰篇「謂之有司」,則「有司」兩字連讀無疑,孫說非也。

【餘論】朱子語類:問先生舊解以三者爲修身之驗,爲政之本,非其平日莊敬誠實,存省之功積之有素,則不能也。專做效驗說。後改本以驗爲要:「非其」以下改爲「學者所當操存省察,而不可有造次頃刻之違者也」,如此則功夫在動、正、出三字,而不可以效驗言矣。疑動、正、出三字不可以爲做功夫。曰:此三字雖非做功夫,然便是做功夫處。如著衣喫飯,雖非做功夫,然便是做功夫處。此意所争,祇是絲髮之間,要人自認得。黄氏後案:遠暴慢、近信,遠鄙倍,據鄭君注指民言。在上者能重禮,則一動一正一出民必以禮應也。據朱子注,則身自遠之自近之也。近信者,喜怒無所矯飾也。注云「操存省察申之者云:「静則操存,動則省察」據金吉甫說,孔門論學,未嘗懸空說,存養容貌言色無時不然,故此動正出卽存養之地,暴慢信鄙倍卽省察之目,遠與近卽所貴乎道之功。學者正當察其孰暴孰慢孰信孰鄙孰倍,而卽遠之近之。若夫從容中禮,則異時成德之事也。

【發明】朱公遷四書通旨:此持敬之功,貫乎動静而言之。孔子言出門使民,存養之意多。曾子言所貴者三,省察之意多。二章皆卽其氣象之中,而見其功夫之所在。若正其衣冠,尊其瞻視,中庸之「齊明盛服,非禮不動」,則又專以功夫言,而氣象因可見也。讀四書大全說:三斯字作現成說,而以爲存省之驗者,朱子蓋嘗作此解矣。然而集注不爾者,以謂作現成說,則是動容周旋中禮,自然發現之光輝,既非曾子言所貴乎道言遠言近之義。若謂三者爲化迹,而道之所貴,别有存主之地,則所謂存主者,豈離鈎三寸,别有金鱗邪?此正聖學異端一大界限。聖賢學問,縱教聖不可知,亦只是一實。舍吾耳目口體動静語默而別求根本,抑踐此形形色色而別立一至貴者,此惟釋氏爲然爾。

按:敬子爲人,證之檀弓,其舉動任情,出言鄙倍。曾子亦知其不可教,特因其問疾而來,尚有一綫好賢之誠,故以將死之言先明己意,而後正言以告之,仁之至,義之盡也。所言必係對症下藥,蓋敬子承屢朝奢僭之後,容貌顏色辭氣之間多不中禮,且察察爲明,近於苛细,故以此教之,卽孟子所謂不屑之教誨也。後儒乃以爲修身之要,爲政之本,失其旨矣。宋儒解經,每有過深之弊,此又不可不知也。

○曾子曰:「以能問於不能,以多問於寡;有若無,實若虚,犯而不校:昔者吾友嘗從事於斯矣。」

【考異】開成石經「校」作「挍」。 論語後録:作「挍」是俗誤從手旁。 史通序傳篇引作「吾之先友」。 唐書孔穎達傳:「帝問:『孔子稱以能問於不能,以多問於寡;有若無,實若虚。何謂也?』」以曾子爲孔子。 周必大二老堂雜誌:此曾子之言也,唐太宗乃謂孔子所稱,以問孔颖達。對曰:「此聖人教人謙耳。」一時君臣之問對,史氏之筆削,皆不正之,而直以曾子爲聖人何也? 翟氏考異:舊唐書太宗問穎達但云論語,穎達之對則曰:「聖人設教,欲人謙光。」並問辭云孔子,乃新書改文之失。

【音讀】何邵公論語義:「隱十年春王二月,公會齊侯、鄭伯于中丘。」解詁曰:「月者,隱前爲鄭所獲,今始與相見,故危録內,明君子當犯而不校也。」樾謹案徐彦疏曰:「謂校接之交,不謂爲報也。」然則何氏讀校爲交,與包注異。

【集解】包曰:「校,報也。言見侵犯而不報也。」馬曰:「友謂顏淵。」

【唐以前古注】皇疏引殷仲堪云:能問不能,多問於寡,或疑其負實德之跡,似乎爲教而然。餘以爲外假謙虚黄中之道,沖而用之,每事必然。夫推情在於忘賢,故自處若不足。處物以賢善,故期善於不能。因斯而言,乃虚中之素懷,處物之誠心,何言於爲教哉?犯而不校者,其亦居物以非乎,推誠之理然也。非不争事也,應物之跡異矣,其爲中虚一也。 又引江熙云:稱吾友,言己所未能也。

【集注】校,計校也。友,馬氏以爲颜淵是也。顏子之心,惟知義理之無窮,不見物我之有間,故能如此。謝氏曰:「不知有餘在己,不足在人,不必得爲在己,失爲在人,非幾於無我者不能也。」

【餘論】困學紀聞:以能問於不能,以多問於寡,有若無,實若虚,犯而不校:顏子和風慶雲之氣象也。富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,孟子泰山巖巖之氣象也。

【發明】王龍溪全集(困勉録引):顏子嘗自立於無過之地,未嘗獲罪於人。人自犯之,始可言不校。今人以非理加人,人以非理答我,此乃報施之恒,烏得謂之犯?正須自反以求其所未至,故有孟子之自反,然後可進於顏子之不校。反身録:顏子以能問不能,若無若虚,與物無競,非其心同太虚,安能如是?在顏子實不自知,而曾子以是稱之,則曾子所養可知矣。今學者居恒動言人當學顔子之所學,試切己自反,果若無若虚,物我無間,惟善是咨,怡然不校乎?張伯行困學録:問:程子言孟子才高,學之無可依據,人須學颜子之學,則入聖人爲近,有用力處,是如何?曰:夫子告以視聽言動,則請事斯語;誘以博文約禮,則欲罷不能,是何等力量?得一善則拳拳服膺,是何等持守?不遷怒不貳過,是何等克治?以能問於不能,以多問於寡,有若無,實若虚,犯而不校,是何等氣度?學者能於此處求之,則顏子之學可得矣,亦可以學顏子之所學矣。嶺雲軒琐記:唐一菴先生與門人講「犯而不校」云:「今人但知顔子不校難及,不知一犯字學他不來。」問:「何說?」曰:「顔子持己應物,决不得罪於人,故人有不是加他,方說得是犯。若我輩人有不是加來,必是自取,何曾是犯。」以此知先生克己工夫不可及,而能如此講書者鮮矣。 又云:犯而不校,非但以待同儕,於我下之人亦當如此。蓋校心生於客氣,惟平情以正之可也。

○曾子曰:「可以託六尺之孤,可以寄百里之命,臨大節而不可奪也:君子人與?君子人也。」

【考異】潘氏集箋:託,玉篇人部:「侂,恥各切。侂,寄也。」下引此文作「侂」。經義雜記:説文人部:「侂,寄也。從人,㡯聲。㡯,古文宅。」言部:「託,寄也。從言,乇聲。二一字音義本同。然據玉篇所引,則論語舊是「侂」字,蓋從言者以言託寄之,從人者以人侂寄之,義各不同。今從言,蓋通借字。顧野王所見古本作「侂」,與説文合。 舊文無「人」字,釋文曰:「君子也,一本作『君子人』也。」 論語古訓:皇邢本皆有「人」字。 潘氏集箋:拜經日記曰:「皇疏言爲臣能受託幼寄命,又臨大節不回,此是君子人與也。再言君子,美之深也。案此釋經上句作『君子人與』,下句作『君子也』,無『人』字。又引繆協,讀『君子人與君子也』七字爲句,君子人者,言此爲君子一流人,所謂齊同乎君子之道者也。君子也者,有德者之定名,毅然稱之爲君子而無疑也。亦上有『人』字,下無『人』字。今本下文亦衍,皇疏標起止同。又釋文大書『人與』二字,注云:『音餘。』又大書『君子也』三字,注云:『一本作君子人也。』然則陸德明本上有『人』字,下無『人』字,其所見本已同今本矣。」

【考證】吴昌宗四書經注集證:周禮地官鄉大夫之職:「國中自七尺以及六十,野自六尺以及六中有五,皆往之。」韓詩外傳云:「國中二十行役。」則七尺者二十也。其升降皆五年,則六尺者十五也。孟子五尺之童乃十歲也。 四書釋地三續:周禮鄉大夫之職有「六尺」字,賈疏謂年十五,而鄭注論語增「以下」二字妙。蓋寄託者何必定十五歲?即十四十三亦可。 春風堂随筆:古以二歲半爲一尺,五尺是十二歲以上,十五歲則稱六尺。

【集解】孔曰:「六尺之孤,幼少之君也。寄命,攝君之政令也。」何曰:「大節者,安國家定社稷也。不可奪者,不可傾奪之也。」

【唐以前古注】邢疏引鄭注云:六尺之孤,年十五已下。 皇疏引繆協云:夫能託六尺於其臣,寄顧命於其下,而我無二心,彼無二節,授任而不失人,受任而不可奪,故必齊同乎君子之道,審契而要終者也。非君子之人與君子者,孰能要其終而均其致乎?

【集注】其才可以輔幼君,攝國政,其節至於死生之際而不可奪,可謂君子矣。與,疑辭。也,決辭。設爲問答,所以深著其必然也。

【餘論】朱子語類:才節兼全,方謂之君子。無其才而徒有其節,雖死何益。如受託孤之責,己雖無欺之之心,却被人欺。受百里之寄,己雖無竊之之心,却被人竊。亦是己不能受人之託受入之寄矣。伊川說:「君子者,才德出衆之名。孔子曰:『君子不器。』既曰君子,須事事理會得方可。」

按:托孤寄命,大節不奪,古惟伊尹、周公、诸葛亮之流足以當之。若文天祥、史可法諸君,雖心竭力盡,繼之以死,而終於君亡國破。則雖時數之不齊,而究於可託可寄之義有間矣。聖門論人未嘗不才德並重,朱子非不知之,而其後議論乃偏重德行而薄事功何也?

【發明】反身録:不遇盤根錯節,無以别利器。不遇重大關節,無以别操守。居恒談節義,論成敗,人孰不能?一遇小小利害,神移色沮,隕其生平者多矣?惟遺大投艱,百折不回,既濟厥事,又全所守,非才品兼優之君子其孰能之?

○曾子曰:「士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以爲己任,不亦重乎?死而後已,不亦遠乎?」

【考異】後漢書祭遵傳注引孔子曰:「仁以爲己任,不亦重乎?死而後已,不亦遠乎?」又張衡傳注引輪語:「孔子曰:『死而後已,不亦遠乎?』」俱以曾子爲孔子。 文選思玄賦注引「死而後已,不亦遠乎」,亦題「子曰」字。 晁補之雞肋集:楊景芬墓志引「任重而道遠」至「不亦遠乎」,亦題「孔子曰」字。

按:古人著書,全憑記憶,引書出論語,則以爲孔子,而不知其誤也。此類甚多,附識於此。或曰論語古亦稱孔子,如今人稱道德經爲老子,南華真經爲莊子之類,亦可備一說。

【集解】包曰「弘,大也。毅,强而能決斷也。士弘毅,然後能負重任致遠路也。」孔曰:「以仁爲己任,重莫重焉。死而後已,遠莫遠焉。」

【集注】弘,寬廣也。毅,强忍也。非弘不能勝其重,非毅無以致其遠。仁者人心之全德,而必欲以身體而力行之,可謂重矣。一息尚存,此志不容少懈,可謂遠矣。

【餘論】李光地論語劄記:前文連記曾子數章,以盡於此。合而觀之,以能問於不能章是弘,可以託六尺之孤章是毅,但其根本則在戰戰兢兢以存心,而用力於容貌顏色辭氣之際而已。蓋心彌小則德彌宏,行彌謹則守彌固。易之大過,任天下之重者也,而以藉用白茅爲基。大壯,極君子之剛者也,而以非禮弗履自勝。故朱子之告陳同甫曰:「臨深履薄,斂然於規矩準繩之中,而其自任以天下之重者,雖賁育不能奪也。」可謂得曾子之傳者矣。 楊名時論語劄記:傳聖人之道者,顏曾二子。「有疾」五章記曾子語而舉其稱述颜子者,則希賢以希聖之塗徑在兹矣。首記曾子臨殁所示戰兢危懼之旨,次及病革所舉容貌顏色辭氣之重,所謂戰兢危懼者,卽在此三貴間而已。籩豆之事,凡涉於文具法制之末者,皆類其也。此卽君子不多之旨。孟子「諸侯之禮未學,班爵禄之類,祇聞其略」,不害爲傳道之大賢也。虚受者進學之不已,忘怒者己私之净盡,驗之於日用容止之際,察之於性情度量之間,而所謂於聖道庶乎者可得矣。輔主庇民扶危定傾之業,豈有外於此邪?皆一敬之所操存涵養,使無虧其天德之純者,非以仁爲己任者能之乎?约之於方寸者此仁,布之於民物者亦此仁,與静虚寂滅能敬而無義者懸殊矣。死而後已,而全而受者,至此乃全而歸矣。故學之節次,知恥近勇其始也,莊敬日彊其中也,存順殁寧其終也。是在善法曾子者。抑論君子者,定之於託孤寄命,臨大節而不可奪之時,而其平日所從事,乃在於去暴慢,消鄙倍,根心生色,不驕不争,有以養而成之。雖欲頃刻之不戰兢惕厲而可得乎?暴慢鄙倍不信之盡蠲,驕吝忿争之盡去,則於夫子之温良恭儉讓者幾矣。

【發明】黄氏後案:蘇子由臣事策引此經而申之曰:「天下之不公,足以敗天下之至剛。而天下之不剛,亦足以破天下之至公。二者相與並行。」蘇說亦是毅非强忍。見後篇勝重致遠,名兼宏毅,以毅爲致遠,亦失也。仁以爲己任,猶孟子所謂「自任以天下之重」也。後漢書荀彧傳論曰:「誠仁爲己任,期紓民於倉卒也。」三國志邴原傳注:「孔融以書喻原,云:「仁爲己任,授手援溺,振民於難。』」古人言仁兼德業,不輕事功也。 論語稽:弘毅以器識言,重遠以事功言。蓋必有此器識,而後能建此事功也。士之義推十合一,通古今而任事者也。由士而大夫,由大夫而卿相,而君,皆由士推而上之。禮表記篇:「子曰:『仁之爲器重,其爲道遠。舉者莫能勝也,行者莫能致也。』」在常人視天下事無與於己,而士則任天下事如己事,倘非弘毅,何以勝之?

○子曰:「興於詩,

【集解】包曰:「興,起也,言修身當先學詩也。」

【唐以前古注】皇疏引江熙云:覽古人之志,可起發其志也。

【集注】興,起也。詩本性情,有邪有正,其爲言既易知,而吟詠之間,抑揚反覆,其感人又易入。故學者之初,所以興起其好善惡惡之心而不能自已者,必如此而得之。

【餘論】論語集注述要:「興於詩」句,集注曰:「詩有邪有正。」曰:「興起其好善惡惡之心。」嘗竊疑之,古人歌詩舞蹈,自初學卽以習之,春秋教以禮樂,冬夏教以詩書,固自周初遠古而來也。集注所謂詩有善有惡者,當指國風諸淫詩言。此等詩考其年代,不過入春秋後始有之,古人列於學宫,原無此等之詩。以先王所以不教之淫詩而爲加入學課,曰恐學者知勸善不知懲惡,知夫子必不然矣。然而三百篇中明明有淫詩何也?曰淫詩惟風有之。風者,天子命輶軒之所採,欲以知其國政俗之善惡而加獎懲者,故善惡並陳,而備存於册府。其不善者流於民間誠有之,頒之學宫則未聞。孟子曰:「王者之迹熄而詩亡,詩亡然後春秋作。」是入春秋後已爲詩亡之時,則并存於册府而無有也。故知論語所謂學詩,所謂興於詩,必除諸淫詩外指其正者而言。其諸淫詩,當如天子採録,備以知其美惡得失,非卽以其宣淫之語,端人正士所不樂聞者,令諸學者朝夕諷誦,噪聒於先生長者之前也。其學詩而有所興,乃詩之教孝者可以興於孝,教貞者可以興於貞,興於善則惡不期遠而自遠,非必學淫詩始可以懲淫也。學淫詩而懲淫,學之成者或能之。初學知識初開,血氣未定,導以淫詩,直如教猱升木,勸之云耳,何懲之有?大學之「上老老則民興孝,上長長則民興弟。一家仁,一國興仁。一家讓,一國興讓」,皆言以此感者以此應,無有言以邪感以正應者。興之爲義,因感發力之大,沁入於不自知,奮起於不自已之謂,是惟詩歌爲最宜,教者宜如何慎重選擇。因世多誤解,特詳辨之。 黄氏後案:以聖門之學詩言之,於邱隅黄鳥之緜蠻而惕人之知止,於妻子兄弟之和合而喜親之能順,於高山景行而思好仁之心,於諸姑伯姊而思尊親之序者,夫子也。於倩盼素绚而知禮之後,於切磋琢磨而知學之進,卜氏、端木氏也。於鳶飛魚躍而知化之及於物,於衣錦尚絅而知文之惡其箸者,子思也。推之坊記言睦族讓貴齒,大學言治國平天下,皆引詩以爲證,亦夫子之教也。

立於禮,

【考證】潘氏集箋:季氏篇:「不學禮,無以立」,堯曰篇「不知禮,無以立也」,則立必於禮也。

【集解】包曰:「禮者。所以立身也。」

【集注】禮以恭敬辭遜爲本,而有節文度數之詳,可以固人肌膚之會、筋骸之束,故學者之中,所以能卓然自立而不爲事物之所摇奪者,必於此而得之。

成於樂。」

【集解】包曰:「樂所以成性。」

【唐以前古注】皇疏引王弼云:言有爲政之次序也。夫喜懼哀樂,民之自然,感應而動,則發乎聲歌,所以陳詩採謠,以知民志。風既見其風,則損益基焉,故因俗立制,以達其禮也。矯俗檢刑,民心未化,故必感以聲樂,以和神也。若不採民詩,則無以觀風:風乖俗異,則禮無所立,禮若不設,則樂無所樂;樂非則禮,則功無所濟;故三體相扶而用有先後也。 筆解:韓曰:「三者皆起於詩而已,先儒略之,遂惑於二矣。」李曰:「詩者,起於吟咏性情者也。發乎情,是起於詩也。止乎禮義,是立於禮也。删詩而樂正雅頌,是成於樂也。三經一原也,退之得之矣。」

【集注】樂有五聲十二律,更唱迭和,以爲歌舞。八音之節,可以養人之性情,而蕩滌其邪穢,消融其渣滓,故學者之終,所以至於義精仁熟而自和順於道德者,必於此而得之,是學之成也。

【餘論】四書翼注:興詩立禮易曉,成於樂之理甚微。蓋古人之教,以樂爲第一大事。舜教胄子,欲其直温寬簡,不過取必於依永和聲數語。太史公樂書謂:「聞宫音使人温舒而廣大,聞商音使人方正而好義,聞角聲使人惻隱而愛人,聞徵聲使人好善而樂施,聞羽聲使人整齊而好禮。」此自古相傳之語。周官大司樂教國中子弟,一曰樂德,中、和、祗、庸、孝、友。一曰樂語,興、道、諷、誦、言、語。一曰樂舞,卽六代之樂。樂師、小胥分掌之。俾學其俯仰疾徐周旋進退起訖之節,勞其筋骨,使不至怠惰廢弛,束其血脈,使不至猛厲憤起。今人不習其事,與之語亦莫能知也。集注「蕩滌其邪穢」,指淫心不生,此句亦易曉「消融其渣滓」,指傲氣不作,此養到事,非得力於樂不能矣。 論語傳注:詩之爲義,有興而感觸,有比而肖似,有賦而直陳,有風而曲寫人情,有雅而正陳道義,有頌而形容功德。說之故言之,言之不足,故長言之;長言之不足,故嗟嘆之,學之而振奮之心、勉進之行油然興矣,是興於詩。恭敬辭讓,禮之實也。動容周旋,禮之文也。朝廟、家庭、車輿、衣服、宫室、飲食、冠昏、喪祭,禮之事也。事有宜適,物有節文,學之而德性以定,身世有準,可執可行,無所摇奪,是立於禮。論倫無患,樂之情也;欣喜歡愛,樂之官也;手之舞之,足之蹈之,天地之命,中和之紀,學之則易直子諒之心生,易直子諒之心生,則樂;樂則安,安則久,久則天,天則神,是成於樂。

○子曰:「民可使由之,不可使知之。」

【考異】經義雜記:書堯典正義引六藝論云:「若堯知命在舜,舜知命在禹,猶求於羣臣,舉於侧陋,上下交讓,務在服人。孔子曰:『人可使由之,不可使知之。』此之謂也。」與此注義同,皆言愚者不可使盡知本末也。疑鄭注魯論本作「人可使由之」,六藝論引同,故注云「務使人從之」,不作「民」字。 潘氏集箋:「民」之作「人」,當是仲達避唐諱,非必魯論異文也。春秋繁露深察民號篇云:「民者,瞑也。」民之號取之瞑也。書多士序「遷頑民」,鄭注:「民,無知之稱。」荀子禮論「外是民也」,楊倞注:「民,冺無知者。」皆足證不可使知之義。

【集解】由,用也。可使用而不可使知者,百姓能日用而不能知。

【唐以前古注】禮記喪服傳疏引鄭注:民,冥也,其見人道遠。 後漢書方術傳注引鄭注:由,從也。言王者設教,務使人從之。若皆知其本末,則愚者或輕而不行。 皇疏引張憑云:爲政以德,則各得其性,天下日用而不知,故曰可使由之。若爲政以刑,則防民之爲奸,民知有防而爲奸彌巧,故曰不可使知之。言爲政當以德,民由之而已;不可用刑,民知其術也。

【集注】民可使之由於是理之當然,而不能使之知其所以然也。 程子曰:「聖人設教,非不欲家喻而户曉也。然不能使之知,但能使之由之爾。若曰聖人不使民知,則是後世朝四暮三之術也。豈聖人之心乎?」

【別解一】凌鳴喈論語解義:此章承上章「詩禮樂」言,謂詩禮樂可使民由之,不可使知之。 劉氏正義:上章是夫子教弟子之法,此民亦指弟子。孔子世家言:「孔子以詩書禮樂教,弟子蓋三千焉,身通六藝者七十有二人。」身通六藝,則能興能立能成者也。其能興能立能成,是由夫子教之,故大戴禮言其事云:「說之以義而視諸體也。」此則可使知之者也。自七十二人之外,凡未能通六藝者,夫子亦以詩書禮樂教之,則此所謂可使由之,不可使知之之民也。謂之民者,荀子王制篇:「雖王公士大夫之子孫,不能屬於禮義,則歸之庶人。」庶人卽民也。

按:此說以民指弟子,終覺未安。愚謂孟子盡心篇:「孟子曰:『行之而不著焉,習矣而不察焉,終身由之而不知其道者,衆也。』」衆謂庸凡之衆,即此所謂民也,可謂此章確詁。纷纷異說,俱可不必。

【別解二】論語稽:對於民,其可者使其自由之,而所不可者亦使知之。或曰:與論所可者,則使共由之。其不可者,亦使共知之。均可備一說。

按:趙佑温故録云:「民性皆善,故可使由之。民性本愚,故不可使知之。王者爲治但在議道自己,制法宜民,則自無不顺。若必事事家喻户曉,日事其語言文字之力,非惟势有所不给,而天下且於是多故矣,故曰不可。」其言至爲明顯,毫無流弊。集注將「不可」改爲「不能」,本煞費苦心。而程子之言,意在爲聖人廻護。殊不知聖言俟諸百世而不惑,刻意周旋,反爲多事也。

【餘論】論語傳注:顏習齋先生曰:「此治民之定法也。修道立教,使民率由乎三綱五常之路,則會其有極,歸其有極,此可使者也。至於三綱五常之具於心性,原於天命,使家喻而户曉之,則離析其耳目,惑蕩其心思,此不可使知也。後儒聖學失傳,乃謂不能使之知,非不使之知,於是争尋使知之術,而學術治道俱壞矣。」 劉開論語補注:非常之原,黎民懼焉。及臻厥成,天下晏如也。聖人利物濟世,其創法制宜,用權行道,要使吾民行之有裨而已,固不能使之曉吾意也。易曰:「通其變,使民不倦。神而化之,使民宜之。」當其時,民無有不由者也,然豈能識其故乎?盤庚遷殷,民皆不欲,盤庚決意行之,誥諭再三,而民始勉强以從其後,卒相與安之。此可由不可知之明驗也。子産治鄭,都鄙有章,鄭民始怨而後德之。故使之行其事可也,而欲使明其事則勢有不能。是不可知者,卽其所可由者也。若如集注以可由爲理之當然,語類以使之由之爲教以人倫之事,則大不然。人倫日用之道,豈唯使民由之,並當使民知之。古者飲射讀法原使民習其事而知其理,孟子云:「謹庠序之教,申之以孝弟之義。」故民出則負耒,入則横經。由之則欲使知之,知之悉,則由之豈不更善?先王之時,婦人孺子皆知禮義,教使然也。以此爲由,何不可知之有?至於以理之所以然爲不可使之知,則是學者且不得聞,何況於民?其不可使亦不待言矣。

○子曰:「好勇疾貧,亂也。人而不仁,疾之已甚,亂也。」

【考異】論衡問孔篇「而」作「之」。

【集解】包曰:「好勇之人而患疾己貧賤者,必將爲亂。」孔曰:「疾惡太甚,亦使其爲亂。」

【唐以前古注】後漢書郭泰傳注引鄭注:不仁之人,當以風化之。若疾之甚,是益使爲亂也。 皇疏引繆協云:好勇則剛武,疾貧則多怨。以多怨之人習於武事,是使之爲亂也。

【集注】好勇而不安分,則必作亂。惡不仁之人而使之無所容,則必致亂。二者之心善惡雖殊,然其生亂則一也。

【餘論】黄氏後案:張思叔以亂爲自亂其心,亦備一說。後漢書張儉傳論云:「終嬰疾甚之亂。」范蔚宗以後漢黨錮之禍起于疾惡之已甚也,是古說亦指世亂言,欲治世者平其心。論語述何:春秋於畔盗則誅之,於吴楚則先治小惡,不爲已甚,此其義也。 此木軒四書說:知好勇疾貧者之易於作亂,則亟當思所以處之。知疾不仁已甚者之必將致亂,則亦當思所以處之。立言之意,皆爲主持世道之人而發。

【發明】讀四書叢說:人而不仁,疾之已甚,而致亂,蓋教君子當知時審勢也。不仁者固所當惡,大學所謂「迸諸四夷,不與同中國」,可謂甚矣,理之正也,蓋時可爲而勢足以制之,何憂其生亂。若處非其時,而勢不能誅討,徒疾惡之,則鮮有不致亂者,漢之宦者是已。君子非不惡之,不得時與勢,禍徧及於君子之身,而國竝以亡,唐之末路亦類是也。聖人之言,其旨遠哉!

論語集釋卷十六

泰伯(下)

○子曰:「如有周公之才之美,使驕且吝,其餘不足觀也已。」

【考異】顔氏家訓治家篇引文「如有」作「雖有」。皇本「使」上有「設」字。「已」下有「矣」字。

【考證】韓詩外傳:周公踐天子之位七年,布衣之士所贄而師者十人,所友見者十二人,窮巷白屋所先見者四十九人,時進善百人,教士千人,官朝者萬人。當此之時,誠使周公驕而且吝,則天下賢士至者寡矣。成王封伯禽於魯,周公誡之曰:「往矣!子無以魯國驕士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔父也。又相天子,吾於天下亦不輕矣。然一沐三握髮,一飯三吐哺,猶恐失天下之士。吾聞德行寬裕,守之以恭者榮。土地廣大,守之以儉者安;禄位尊盛,守之以卑者貴,人衆兵强,守之以畏者勝。聰明睿智,守之以愚者善,博聞强記,守之以淺者智。夫此六者,皆謙德也。」九經古義:周書寤敬篇:「周公曰:『不驕不恡,時乃無敵。』」此周公生平之學,所以裕制作之原也。夫子因反其語,以誡後世之爲人臣者。 論語偶談:周書寤敬篇:「周公曰:『不驕不恡,時乃無敵。』恡卽吝也。缘公平日有此言,故特現公身爲恃才者說法。

集解孔曰:「周公者,周公旦。」

唐以前古注皇疏引王弼云:人之才美如周公,設使驕恡,其餘無可觀者,言才美以驕恡棄也。況驕恡者必無周公才美乎?設無設有,以其驕恡之鄙也。

集注才美,謂智能技藝之美。驕,矜夸。吝,鄙嗇也。 程子曰:「此甚言驕吝之不可也。蓋有周公之德,則自無驕吝。若但有周公之才而驕吝焉,亦不足觀矣。」又曰:「驕氣盈,吝氣歉。」愚謂驕吝雖有盈歉之殊,然其勢常相因。蓋驕者吝之枝葉,吝者驕之本根,故嘗驗之天下之人,未有驕而不吝,吝而不驕者也。

餘論四書辨疑:程子說「驕氣盈,吝氣歉」,其說誠是。盈與歉勢正相反,無遞互相因之理。而注文以爲雖有盈歉之殊,然其勢常相因。又謂驕爲枝葉,吝爲本根。皆是硬説,誠未見有自然之理也。驕與吝元是兩種,實非同體之物。今以吝鄙悭嗇爲本根,却生驕矜奢侈之枝葉,豈通論乎?吝與「出納之吝」之吝字義同。蓋矜己傲物謂之驕,慳利嗇財謂之吝。驕則從於奢,吝則從於儉,此皆眼前事,不難辨也。注言驗之天下之人,未有驕而不吝、吝而不驕者,此言正是未嘗真實驗之於人也。石崇、王愷之驕矜,未嘗聞其有吝也。王戎、和嶠之吝嗇,未嘗聞其有驕也。雖然,人之氣禀,萬有不同,驕吝之中,又有差等,非可一例言之也。試於天下人中以實驗之,大抵驕而不吝、吝而不驕者多,驕吝兼有者少。既已矜己傲物,而又慳利嗇財,此之謂使驕且吝,比之一於驕一於吝者尤爲可鄙。其餘雖有才美,皆不足觀也已。劉開論語補注:周公之才卽書所謂「能多才多藝」之才,其美自不待言。使有其才之美而既驕且吝,則才不足有爲,大本已失,其餘所行之事,雖有小善,亦不足觀矣。天下才美之人,豈無一端之稍善,但驕吝則不能進德,德既無見,餘行何足觀焉?如此而其餘之義始有着落也。程子云:「但有周公之才而驕吝焉,亦不足觀。」是其餘二字可以無用,反不如後儒謂「才美驕吝,其才卽無可觀」更爲直捷矣,而聖人之言不成贄文哉?若以驕吝則才爲其餘事,故不足觀,尤爲無理。聖人以德爲主,材藝本其餘者,何待驕吝之後,而始爲餘事乎?黄氏後案:古有以德稱才者,如易天地人爲三才,左傳「高陽氏才子齊聖廣淵,明允篤誠,高辛氏才子忠肅共懿,宣慈惠和」是也。有才德分言者,如左傳「酆舒有三雋才。怙其雋才,而不以茂德,兹益罪也」是也。周公之才,依書金縢篇,周公自稱多材多藝,才亦不甚重。與此經合。范氏淳夫必謂此才卽德,非也。

○子曰:「三年學,不至於穀,不易得也。」

【考異】皇本「也」下有「已」字。天文本論語校勘記:古本、足利本、唐本、津藩本、正平本「不易得也」下有「已」字。

音讀釋文:穀,公豆反。孔云:「善也。」易,孫音亦,鄭音以豉反。 集解孔氏讀穀如爾雅釋詁「彀綝」之彀。胡寅論語詳説:以「至」爲「志」,則其義益精,或聲同而字誤也。 朱子或問:此處解不一,作「志」稍通耳。 集注【考證】:或疑「至」當訓及,朱子不與其説:然圈外取楊氏之說,似亦不及於禄之意。

按:舊注訓穀爲善,義極费解,不如朱注之善。惟改「至」作「志」,乃宋儒好竄亂古經之惡習,不可爲訓。解釋此章當推李塨論語傳注最爲簡明,録之如左:「學,入大學也。學記『比年入學』,謂每年皆有入學之人也。『中年考校』,謂間一年而考校其道藝也,是三年矣。學古人官之念於兹動矣。乃心專在於學,並不至於穀禄,此其人豈易得哉?至,猶到也。」

論語稽之說稍異,附載於下:「三年言久,非三期也。凡比及三年、宦三年意皆同。穀訓禄,本之尔雅釋言,卽宪问章『邦有道穀,邦無道穀』之穀。至,到也。不至於穀,言其心在學不在禄也。」

【考證】胡紹勳四書拾義。周禮鄉大夫職:三年則大比,考其德行道藝,而興賢者能者。」又「使民興賢,出使長之。使民興能,入使治之。」州長職:「三年大比,則大考州里。」遂大夫職:「三歲大比,則帥其吏而興甿。」據此,知古者賓興,出使長,入使治,皆用爲鄉遂之吏,可以得禄。此三年,定期也。若有不願小成者,則由司徒升國學。王制:「命鄉論秀士升之司徒,曰選士。司徒論選士之秀者而升之學,曰俊士,升於司徒者不徵於鄉,升於學者不徵於司徒,曰造士。大樂正論造士之秀者,以告於王,而升諸司馬,曰進士。司馬辨論官材,論進士之賢者以告於王,而定其論。論定然後官之,任官。然後爵之,位定然後禄之。」此爲王朝之官,而當鄉遂大比,志不及此。蓋庶人仕進有二道,可爲選士者,司徒試用之;可爲進士者,司馬能定之。司徒升之國學,其選舉與國子同,小成七年,大成九年,如學記:「比年入學,中年考校。一年視離經辨志。三年視敬業樂羣,五年視博習親師,七年視論學取友,謂之小成。九年知類通達,彊立而不反,謂之大成。」若侯國取士,亦三年一行。射義:「諸侯歲獻貢士於天子」,注云:「三歲而貢士。」據此,知侯國亦三年一取士也。後人躁於仕進,志在干禄,鮮有不安小成者,故曰「不易得」。四書辨證:三年是考課之期,士苟自課有得,亦易有動於中者。若概言學之久,尚欠分曉。至字不改亦可。君子爲學,義是學境,利非學境,界限最易訛亂。或心下見不真,卽自認以爲學境,而渾身全在利鄉。謂之至者,不但身履其地,卽心到其鄉,或念頭點點打此經過,亦是至也。孔注:「穀,善也。不可得,言必無也。」論語解曰:「學之久而不至於善,則亦難乎其得之矣。」按二説費解。鄭注周禮司禄云:「禄之言穀。年穀豐乃制禄,亦代耕之義也。」惟此說是。

按:荀子正論:「其至意至闇也。」又云:「是王者之至也。」楊倞注並云:「至當爲志。」古志、至二文通,惟此章「至」字不改亦得,辨證之說是也。

集解孔曰:「穀,善也。言人三歲學,不至於善,不可得,言必無也,所以勸人學也。」

唐以前古注釋文引鄭注:穀,禄也。 皇疏引孫綽云:穀,禄也。云三年學足以通業,可以得禄,雖時不禄,得禄之道也。不易得己者,猶云不易己得也,教勸中人已下也。

按:隸釋漢孔彪碑:「龍德而學,不至於穀。浮游塵埃之外,㬭焉氾而不俗。郡將嘉其所履,前後聘召,蓋不得已,乃翻爾束帶。」是訓穀爲禄,本漢儒舊說,而邢疏了不兼採,以廣其書,甚矣其陋也。

集注穀,禄也。「至」疑當作「志」。爲學之久而不求禄,如此之人不易得也。

别解一南軒論語解:穀者,取其成實之意,故以訓善焉。善者,實也。三年學矣,而不至於善,善之難得也如此。 論語集說:穀者,善之實也。學之三年之久,而不至於善,則亦難乎其得之矣。若苟知所以用其力,必有月異而歲不同者。

按:集說之例,凡朱注有改經文者則從南軒,然義實紆曲,仍不可從。

趙佑温故録:三年猶不至善,是至善之難。經言至之不易,所以勉人之遜志時敏也。

按:此說雖與前稍異,然以論語用語例推之,如「邦有道穀,邦無道穀」之類,均作穀禄解,無訓爲善者,故知其誤也。

别解二論語訓:三年者,國學考校之期。至,謂入學也。世卿多不恒肄業,故三年不至。世禄世爵,穀易得矣。而無學終敗,仍不易得也。

按:此解以「不至」斷句,亦備一義。

發明朱子語類:問:三年學而不至於穀,是無所爲而爲學否?曰:然。 馮從吾四書疑思録:祇爲志穀一念,不知忙壞古今多少人。且無論聖學無所爲而爲,卽穀之得與不得,豈係於志?人第不思耳。康有爲論語注:蓋學者之大患,在志於利禄。一有此心,卽終身務外欲速,其志趣卑污,德心不廣,舉念皆温飽,縈情皆富貴,成就抑可知矣。而人情多爲禄而學,此聖人所由歎也。

○子曰:「篤信好學,守死善道。

【考證】羣經平議:「善道」與「好學」對文,善亦好也。吕氏春秋長攻篇曰「所以善代者乃萬故」,高誘注曰:「善,好也。」然則守死善道,言守之至死而好道不厭也。正義以「善道」連文,增不離二字以成其義,非經旨矣。

集解包曰:「言行當常然也。」

唐以前古注皇疏:此章教人立身法也。寧爲善而死,不爲惡而生,故云守死善道。

集注篤,厚而力也。不篤信則不能好學,然篤信而不好學,則所信或非其正。不守死則不能以善其道,然守死而不足以善其道,則亦徒死而已。蓋守死者,篤信之效,善道者,好學之功。

危邦不入,亂邦不居。天下有道則見,無道則隱。

【考異】後漢書獨行傳:李業嘆曰:「危國不入,亂國不居。」

集解包曰:「危邦不入,謂始欲往也。亂邦不居,今欲去也。臣弑君、子弑父,亂也。危者,將亂之兆也。」

唐以前古注皇疏:見彼國將危,則不須入仕也。我國已亂,則宜避之不居住也。然亂時不居,則始危時猶居也。危者不入,則亂故宜不入也。

集注君子見危授命,則仕危邦者無可去之義,在外則不入可也。亂邦易危,而刑政綱紀紊矣,故潔其身而去之。天下舉一世而言,無道則隱其身而不見也。此惟篤信好學,守死善道者能之。

發明反身録:問。列國之時,邦域各别,遇邦危固可以不入,邦亂可以不居。若在一统之世,際危亂奈何?曰:小而郡縣,大而省直,亦邦也。中間豈無彼善於此者乎?故處蜀而罹矰,李巨游之往禍足鑒。入關而獲免,管幼安之見幾可欽。此木軒四書說:危亂之邦,其君相不能用人聽言,雖有扶危定亂之術,無所復施其力,故不入不居,非特爲避禍而已。

邦有道,貧且賤焉,恥也。邦無道,富且貴焉,恥也。」

【考異】潛夫論本政篇引文兩「邦」字俱作「國」。 列女傳:柳下惠妻曰:「君子有二恥,國無道而貴,恥也;國有道而賤,恥也。」

【考證】中論爵禄篇:或問:「古之君子貴爵禄與?」曰:「然。」諸子之書稱爵禄非貴也,資財非富也,何謂乎?」曰:「彼遭世之亂,見貴而有是言,非古也。古之制爵禄也,爵以居有德,禄以養有功。功大者禄厚,德遠者爵尊。功小者其禄薄,德近者其爵卑。是故觀其爵,則别其人之德也;見其禄,則知其人之功也。古之君子貴爵禄者蓋以此也。孔子曰:『邦有道,貧且賤焉,恥也。』文武之教衰,黜陟之道廢,諸侯僭恣,大夫世禄,爵人不以德,禄人不以功,竊國而貴者有之,竊地而富者有之,姦邪得願,仁賢失志,於是則以富貴相詬病矣。故孔子曰:『邦無道,富且貴焉,恥也。』」

唐以前古注皇疏引江熙云:不枉道而事人,何以致無道之寵,所以恥也。夫山林之士,笑朝廷之人束帶立朝,不獲逍遥也。在朝者亦謗山林之士褊厄也。各是其所是,而非其所非。是以夫子兼宏出處之義,明屈伸於當時也。

集注世治而無可行之道,世亂而無能守之節,碌碌庸人,不足以爲士矣,可恥之甚也。

餘論李光地論語劄記:危邦不入,亂邦不居,是猶有邦之可擇也。若夫天下無邦,則惟有隱遯不出而已,故又言:「天下有道則見,無道則隱。」然可以隱則隱矣,萬一姓名既著,鄉國既知。舉世混濁,莫適之也,父母之邦,不可去也,則惟有固守貧賤,以終其身而已,故又言:「邦有道,貧且賤焉,恥也。邦無道,富且貴焉,恥也。」反覆說來,究歸於安守貧賤而止,故曰「守死善道」也。三段重疊複說,所謂「邦」字、「天下」字皆有意指,不然末段却成贅語。

○子曰:「不在其位,不謀其政。」

【考異】皇本「政」下有「也」字。

集解孔曰:「欲各專一於其職也。」

集注程子曰:「不在其位,則不任其事也。若君大夫問而告者則有矣。」

餘論四書辨疑:南軒曰:「謀政云者,己往謀之也。若有從吾謀者。則亦有時而可以告之矣。」此與程子之說,於事理皆通。然與經文却不相合,經中本無分別君大夫己往從吾之文。王滹南曰:「又有不待從吾謀,不必君大夫之問,而亦可以謀者,蓋難以言盡也。然則聖人之意果何如?曰:此必有爲之言。豈當世之人有侵官犯成而不知止者,故聖人譏之。或身欲有爲而世不用,因以自解與?是皆不可知。要之非決定之論也。」此說盡之矣,不須别論。 此木軒四書説:孔子對哀公祗云舉直錯枉,不說某某當舉,某某當錯,三桓當如何。對景公祇云君君臣臣,父父子子,不說陳氏當如何,公子陽生等當如何。此「不在其位,不謀其政」之義。

發明林希元四書存疑:此祇是不相侵越職分之意。謀是謀欲爲之也,故不可。若窮居而思天下之事,艸茅言當世之務,亦可爲出位乎? 論語稽:易曰「君子思不出其位」,況謀政乎?非惟無補,且以招禍,此漢唐宋明黨禍之所以爲世戒也。孟子:「位卑而言高,罪也。」中庸:「君子素其位而行,不願乎其外。」又云:「在上位不陵下,在下位不援上。」皆此意也。

○子曰:「師摯之始,關雎之亂,洋洋乎盈耳哉!」

音讀黄氏後案,鄭君訓始爲首,而云「首理其亂」,是鄭君以理亂爲亂,八字爲句。 劉氏正義:據注義,則「師摯之始關雎之亂」八字一爲句。言正聲既失,師摯獨能識之,而首理其亂。云首理,則他詩亦依次理之可知。今知鄭義不然者,關雎諸詩列於鄉樂,夫子言觀於鄉而知王道之易易,明其時鄉樂尚未失正,不得有鄭衞亂之,故知鄭義有未合也。

【考證】論語駢枝;始者,樂之始。亂者,樂之終。樂記曰:「始奏以文,復亂以武。」又曰:「再始以著往,復亂以飭歸。」皆以始亂對舉,其義可見。凡樂之大節,有歌有笙,有間有合,是爲一成。始於升歌,終於合樂,是故升歌謂之始,合樂謂之亂。周禮太師職:「大祭祀,帥瞽登歌。」儀禮燕及大射皆太師升歌。摯爲太師,是以云「師摯之始」也。合樂,周南關雎、葛覃、卷耳、召南鵲巢、采蘩、采蘋凡六篇。而謂之「關雎之亂」者,舉上以該下,猶之言文王之三、鹿鳴之三云爾。升歌言人,合樂言詩,互相備也。洋洋盈耳,總歎之也。自始至終,咸得其條理,而後聲之美盛可見。言始亂,則笙間在其中矣。孔子反魯正樂,其效如此。 趙德四書箋義纂要:儀禮鄉飲酒禮,工鼓瑟而歌鹿鳴、四牡、皇皇者華,然後笙入堂下,磬南北面立,樂南陔、白華、華黍。又閒歌魚麗,笙由庚,歌南有嘉魚,笙崇邱,歌南山有臺,笙由儀,乃合樂,周南關雎、葛覃、卷耳、召南鹊巢、采蘩、采蘋。合樂者,謂堂上有歌瑟,堂下有笙磬,合奏此詩也。邦國燕禮則不歌,笙閒之後,卽合鄉樂周南、召南、關雎、鹊巢以下六詩。鄉射禮則不歌笙不閒,惟合此六詩而已。盖以二南者,夫婦之道,生民之本,王化之端。此六篇者,其教之原也,故用之鄉人,用之邦國,必以此而合樂焉,此所謂亂也。而所謂關雎之亂以爲風始者,關雎爲國風之始也。 顧夢鳞四書說約:案儀禮鄉飲酒禮、鄉射禮、燕禮,樂凡四節,工歌鹿鳴、四牡、皇皇者華,所謂升歌三終也,比歌止瑟,此第一節。笙入堂下,磬南北面立,樂南陔,白華、華黍,所謂笙入三終也,輔笙止磬,此第二節。笙入三終之後,閒歌魚麗,笙由庚,歌南有嘉魚,笙崇邱,歌南山有臺,笙由儀,歌笙相禪,故曰閒,所謂閒歌三終也,此第三節。乃合樂,周南關雎、葛覃、卷耳、召南鵲巢、采蘩、采蘋,則堂上下歌瑟及笙並作,所謂合樂三終也,此第四節。味合樂並作語,似其樂既正之後,至第四節歌關雎始盛,非謂至此猶盛,以終該始之謂也。解亂爲卒,則此第四節處三節之後,是其義矣。韋昭云:「曲終乃更變章亂節,故謂之亂。」則關雎爲四節變更之首,亦可通也。 黄氏後案:史記孔子世家「關雎之亂,以爲風始」,正義曰:「亂,理也。」王氏離騷「亂曰」注亦云:「亂,理也。」孔氏樂記「復亂以飭歸」疏曰:「亂,治也。復,謂舞曲終,舞者復其行位而整治。」又「復亂以武」疏曰:「舞畢反復亂理。欲退之時,擊金鐃而退。」「治亂以相」疏曰:「亂,理也。言治理奏樂之時先擊相。」諸說以理亂曰亂,訓詁無異。國語魯語「閔馬父曰:『昔正考父校商之名頌十二篇於周太師,以那爲首,其輯之亂曰:自古在昔,先民有作。温恭朝夕,執事有恪。』」韋注:「凡作篇章,義既成,撮其大要以爲亂辭。詩者,歌也,所以節舞者也。如今三節舞矣。曲終乃更變章亂節,故謂之亂。」是韋注亂訓變亂,而爲曲終之名。劉彥和文心雕龍詮賦篇曰:「既履端于倡始,亦歸餘于總亂。序以建言,乱以理篇。那之卒章,閔馬稱亂。故知殷人輯頌,楚人理賦,斯並鴻裁之寰域,雅文之樞轄也。」劉意亂訓理亂,而爲終篇之名。颜氏漢書揚雄傳甘泉賦「亂曰」注與劉正同。集注「亂,樂之卒章」,正本諸說。亂既曲終之名,關雎自成一曲,何以總名曰亂?朱子究無定說。金吉甫【考證】云:「辭以卒章爲亂,樂以終爲亂。此统言周南之樂,自關雎而終於麟趾也。」此别一義。近解以合樂爲亂,趙鐵峰、顧麟士有此說,亦非朱子本解。

按:「亂」字之說不一。史記云:「關雎之亂,以爲風始。」此訓治亂之亂。史遷以關雎爲刺亂之詩,故曰:「周道缺,詩人本之衽席,關雎作。」又曰:「周室衰而關雎作。」魯詩、韓詩説皆同。然「洋洋盈耳」乃贊歎之辭,若云刺亂,何洋洋之有?此說非也。朱注訓樂之卒章,毛奇龄引張文檒曰:「春秋傳,那詩以末章『自古在昔』六句爲亂,爲卒章,武詩以末『耆定爾功』一句四字爲卒章,則關雎當以末四句爲卒章。」此一說也,於義較合。然關雎一詩僅二十句,以云洋洋盈耳之盛,似猶未協。清代學者多主合樂之說,而莫詳於淩氏廷堪之禮經釋例。程氏廷祚論語說亦主之,固不獨劉氏台拱及趙鐵峰、顧麟士诸人也。

集解鄭曰:「師摯,魯太師之名。始,猶首也。周道衰微,鄭衞之音作,正樂廢而失節。魯太師摯識關雎之聲而首理其亂者,洋洋盈耳,聽而美之。」

集注師摯,魯樂師名摯也。亂,樂之卒章也。史記曰:「關雎之亂,以爲風始。」洋洋,美盛意。孔子自衛反魯而正樂,適師摯在官之初,故樂之美盛如此。

别解一經學巵言:始者,師摯在官之時,雅頌尚未失所,自初奏迄以終亂,合樂關雎,洋洋盡美。今自師摯適齊,此音不可得聞矣,故追而歎之。

別解二羣經義證:魯齊韓三家皆以關雎爲康王政衰之詩。揚子:「周康王之時。頌聲作呼下,關雎作乎上,習治也。習治則傷始亂也。」論衡謝短篇:「周衰而詩作,蓋康王時也。康王德缺于房,大臣刺晏,故詩作。」晉書司馬彪傳云:「春秋不修,則孔子理之。關雎之亂,則師摯修之。」是春秋託始惠隱,詩託始康王,其義一也。

按:以關雎之亂爲傷始亂,與夫子歎美之意不甚相合,以本古義,故存之。

○子曰:「狂而不直,侗而不愿,悾悾而不信,吾不知之矣。」

【考證】劉氏正義:書顧命「在後之侗」,某氏傳:「在文王後之侗稚。」焦氏循補疏以爲「僮」字之叚借。莊子山木篇「侗乎其無識」,釋文:「侗,無知貌。」庚桑楚篇「能侗然乎」,釋文:「三蒼云:『殼直貌。』「殼」卽「慤」省。廣雅釋言:「愿,慤也。」慤,謹義近。後漢書劉瑜傳「臣悾悾推情」,李賢注:「悾悾,誠慤之貌。」廣雅釋訓:「悾悾,誠也。」吕氏春秋下賢篇「空空乎其不爲巧故也」,高誘注:「空空,慤也。巧故,僞詐。」「空空」與「悾悾」同。荀子不苟篇:「君子愚則端慤而法,小人愚则毒賊而亂。」又云:「端慤生通,詐僞生塞,诚信生神,夸誕生惑。」

集解孔曰:「狂者進取,宜直也。侗,未成器之人,宜謹愿也。悾悾,慤慤也,宜可信也。言皆與常度反,我不知之?

唐以前古注釋文引鄭注:愿,善也。 文選勸進箋注引鄭注:悾悾,誠慤也。 皇疏引王弼云:夫推誠訓俗,則民俗自化。求其情僞,則儉心兹應。是以聖人務使民皆歸厚,不以探幽爲明;務使姦僞不興,不以先覺爲賢。故雖明竝日月,猶曰不知也。

集注侗,無知貌。愿,謹厚也。悾悾,無能貌。吾不知之者,甚絶之之辭,亦不屑之教誨也。 蘇氏曰:「天之生物,氣質不齊,其中材以下,有是德必有是病,有是病必有是德,故馬之蹏齧者必善走,其不善走者必馴。有是病而無是德,則天下之棄才也。」

發明四書近指:中人之資,最懼不自安其本分,而多一作爲,却是自喪其本心。不直、不愿、不信,正坐此病。

○子曰:「學如不及,猶恐失之。」

集解學自外入,至熟乃可長久。如不及,猶恐失之耳。

唐以前古注皇疏引李充云:學有交勞而無交利,自非天然好樂者,則易爲懈矣。故如懼不及,猶恐失之,況可怠乎? 又引繆協云:中正曰學自外來,非夫內足,恒不懈惰,乃得其用。如不及者,已及之。猶恐失者,未失也。言能恐失之,則不失,如不及,則能及也。

集注言人之爲學,既如有所不及矣,而其心猶竦然惟恐其或失之,警學者當如是也。 程子曰:『學如不及,猶恐失之,不得放過。纔說姑待明日,便不可也。」

餘論讀四書大全説。猶恐失之,朱子合上句一氣讀下,意味新巧。二句之義,用心共在一時,而致力則各有方,不可作夾带解。失者,必其曾得而復失之謂,若心有所期得而不能獲,則可謂之不得,而不可謂之失。且有所期而不能獲,卽不及之謂爾。云如不及矣,而猶恐不能得,則文句復而無義。且既以如不及之心力爲學,而猶以不得爲恐,則势必出於助長而先獲。此二句顯分兩段,如不及者以進其所未得,猶恐失者以保其所已得也。未得者在前而不我親,如追前人而不之及也。已得者執之不固則遺忘之,如己所有而失之也。四書辨疑:一章之義,注文渾説在學之既得之後,程子渾說在學之未得之前。注文專主於温故,程子專主於知新。二家之說義皆不備。黄氏曰:「爲學之勤,若有追逐然,惟恐其不及。用心如此,猶恐果不可及而竞失之也,況可緩乎?」大意與程子之說無異,惟其言頗明白易曉爲優,然亦止是施功於未得之前,專務知新而已。舊疏云:「言學自外入,至熟乃可久長。勤學汲汲如不及,猶恐失之也,何況怠惰而不汲汲者乎?」此說解學如不及在未得之先,解猶恐失之在既得之後,上下兩句相須爲義,知新温故不偏廢也。但其言辭不甚順快,宜與黄氏之文相配爲説:蓋爲學之勤,汲汲然常如有所不及,用心如此,猶恐他日怠於温習而或失之,況其學先怠惰而不汲汲者乎?

按:此章卽「日知所無,月無亡所能」之義,朱注既偏於温故,程注又偏於知新,二者蓋兩失之。

發明反身録:爲身心性命而學,則學如不及,猶恐失之,君子自强不息之心也。爲富貴利達而學,則學如不及,猶恐失之,鄙夫患得患失之心也。同行異情,人品霄壤。

○子曰:「巍巍乎,舜禹之有天下也而不與焉。」

【考異】白虎通聖人篇引論語:「巍巍乎,舜禹之有天下而不與焉。」無「也」字。漢書王莽傳、晉書劉寔傳、論衡語增篇引文。俱無「也」字。

音讀汪沆論語集注剩義曰:王莽傳引孔子云云,師古注曰:「舜禹治天下,委任賢臣,以成其功,而不身親其事也。」此讀與爲預,與集注不同。

【考證】論語稽求篇:言任人致治,不必身預,所謂無爲而治是也。若謂視之若無有,則是老氏無爲之學,非聖治矣。袗衣鼓琴可藐視,天下可藐視耶?漢書王莽傳,太後詔曰:「選忠賢,立四輔,羣下勸職。孔子曰:『舜禹之有天下也而不與焉。』」晉劉寔作崇讓論有云:「舜禹有天下不與,謂賢人讓于朝,小人不争于野。以賢才化無事,至道興矣。己仰其成,何與之有?」王充論衡云:「經云上帝引逸,謂虞舜也。舜承安繼治,任賢使能,恭己無爲而天下治。故孔子曰:『巍巍乎!舜禹之有天下也而不與焉。』」是漢後儒者皆如此説。且此直指任賢使能爲無爲而治之本,正可破王何西晉老氏虚無之學,觀者審之。黄氏後案:孟子答陳相,上言以不得人爲憂,下言非無所用心,中引此經及下章爲證。而此經下章「舜有臣五人而天下治」,復駢章類敍,則不與者,得人善任,不身親其事也。漢書王莽傳,太後詔曰:「選忠賢,立四輔,羣下勸職。孔子曰:『巍巍乎。舜禹之有天下而不與焉。』」顔注:「言委任賢臣。以成其功,而不身親其事也。與讀曰豫。」王充論衡語增篇云:「舜承安繼治,任賢使能,恭己無爲而天下治。故孔子曰:『巍巍乎,舜禹之有天下而不與焉。』」晉劉寔崇讓論曰:「舜禹有天下而不與,謂賢人讓於朝,小人不争於野,己仰其成,何與之有?」

按:黄式三、毛奇龄據孟子及漢晉諸家說,以爲不與卽無爲之意,言得人善任,不身親其事也。味本文語氣,及下章堯之則天無名、舜武之五臣十臣類推之,其義較長。集注失之。

集解美舜禹己不與求天下而得之也。巍巍者,高大之稱。

按:劉氏正義云:「魏篡漢得國,託於舜禹之受禪,故平叔等解此文以不與爲不與求也。魏志明帝纪注引献帝傳云:『仲尼盛稱堯舜巍巍蕩蕩之功者,以爲禪代乃大聖之懿事也。』又文帝紀注引魏氏春秋云:『帝升壇禮畢,顧謂羣臣曰:「舜禹之事。吾知之矣。」』當時援舜禹以文其奸逆,大約皆以爲不求得之矣。」

唐以前古注皇疏:一云:孔子歎己不預見舜禹之時也。 又引王弼云;逢時遇世,莫如舜禹也。 又引江熙云:舜禹皆禪,有天下之極,故樂盡其善,歎不與並時。蓋感道契在昔,而理屈當今也。

集注巍巍,高大之貌。不與,猶言不相關,言其不以位爲樂也。

别解論語訓,舜禹皆不當有天下而有之,既有,亦若無與於舜禹,言皆堯功也。

餘論四書翼注:舜禹之不與富貴,猶孔顔之不與疏食簞瓢,心有所在,不暇及也。必兼此義乃備。魯岡或問:巢許見有富贵,恐其沾染,故謝而逃之,潔己而已,未聞君子之大道也。聖人不見有富貴,故入其中而不染,惟藉是盡吾職分所當爲。使天下無不治,而富與貴不與焉。且凡有天下時,平成教養,萬世仰赖之功,亦不過職分內事,又何與焉?所以巍巍也。

發明蔡清四書蒙引:一命一爵之榮,猶能盛人之氣,奪人之志。舜禹以匹夫之身,一旦而享天下之貴,而能處之超然,不以爲樂,若無所與於天下者,此其氣象視尋常人何啻萬倍。巍巍。言其大過人也。若以有其位而遂盛其氣,則自卑小矣。舜禹亦祇是內重而見外之輕。 反身録:人若見得透時,則知有天下原不足與。天下尚然,況區區尋常所有乎?一或縈懷,便爲心累。 省身録:凡讀一章書,卽宜考驗自己能否。如讀舜禹有天下而不與,不必驗之天下也,但看目前小名微利,能不動心否,小技小能,能不自恃否。小者不與,則大者可望擴充。如小者不能不與,而曰我異日處富貴不動心,其誰信之乎?

按:省身録,鄢陵蘇源生著。其人與方宗誠同時,纯然主敬派理學也。書凡十卷,多門面語,且門户之見甚深。世少傳本。獨此條頗有精采,特録之以存其書。

○子曰:「大哉堯之爲君也,巍巍乎!唯天爲大,唯堯則之。蕩蕩乎!民無能名焉。

【考異】韓李筆解本兩「唯」字皆作「惟」。 説苑至公篇、后漢書班固傳注、文選公讌詩注引皆作「惟」。 翟氏【考異】:舊本論語例用「唯」字,孟子用「惟」字。此自當以「唯」爲正。明末刻注疏,上惟從心,下惟從口。今坊本又或上唯從口,下唯從心。兩文並施,誤謬尤甚。

【考證】書堯典曰:「若稽古帝堯」,正義引鄭注:「稽,同。古,天也。言堯能順天而行之,與之同功,」論衡自然篇:堯則天而行,不作功邀名,無爲之化自成。故曰:「蕩蕩乎!民無能名焉。」年五十者擊壤於塗,不能知堯之德,蓋自然之化也。 藝文類聚人部四載孔融聖人優劣篇曰:荀愔等以爲聖人俱受乾坤之醇靈,禀天地之和氣,該百王之高善,備九德之淑懿,極鴻源之深閭,窮品物之情曠,蕩出於無垠,沈微淪於無內,器不是周,不充聖極。荀以爲孔子稱「大哉堯之爲君!惟天爲大,唯堯則之」,是爲覆蓋衆聖,最優之明文也。孔以堯作天子九十餘年,政化治於人心,雅頌流於衆聽,是以聲德發聞,遂爲稱首。則易所謂久於其道,而天下化成,百年然後勝殘去殺,必世而後仁者也。故曰「大哉堯之爲君」也。堯之爲聖也,明其聖與衆聖,但以人見稱爲君爾。日知録:堯舜禹皆名也,古未有號,故帝王皆以名紀,臨文不諱也。考之尚書,帝曰「格汝舜」,「格汝禹」,名其臣也。堯崩之後,舜與臣言則曰帝。禹崩之後,五子之歌則曰皇祖。無言堯舜禹者。不敢名其君也:

集解孔曰:「則,法也。美堯法天而行化也。」包曰:「蕩蕩,廣遠之稱也。言其布德廣遠,民無能識其名焉。」

唐以前古注皇疏引王弼云:聖人有則天之德,所以稱「唯堯則之」者,唯堯於時全則天之道也。蕩蕩,無形無名之稱也。夫名所名者,於善有所章,而惠有所存,善惡相須,而名分形焉,若夫大愛無私,惠將安在?至美無偏,名將何生?故则天成化,道同自然,不私其子,而君其臣,惡者自罰,善者自功,功成而不立其譽,罰加而不任其刑,百姓日用而不知所以然,夫又何可名也? 笔解:韓曰:「堯仁如天,不可名狀其高遠,非不識其名也。」

集注唯,猶獨也。則,猶準也。蕩蕩,廣遠之稱也。言物之高大莫有過於天者,而獨堯之德能與之準,故其德之廣遠亦如天之不可以言語形容也。

餘論論語補疏:諡法「民無能名曰神」,孟子言「聖而不可知之之謂神」。殺之而不怨,利之而不庸,民日遷善而不知爲之者,故君子所過者化,所存者神。不可知,故無能名。無爲而治,故不可知。繋辭傳云:「黄帝、堯、舜氏作,通其變,使民不倦。神而化之,使民宜之。」孔子稱黄帝,「民得其利百年,畏其神百年,用其教百年」。神而化之,故畏其神。堯之無能名,舜之無爲而治,皆神也。「爲政以德,譬如北辰居其所而衆星共之」,包云:「德者無爲。」易之四德爲元亨利貞,天以寒暑日月運行爲道,聖人以元亨利貞運行爲德,用中而不執一,故無爲。無爲,故不可知。不可知,故民無能名。民運行於聖人之元亨利貞,猶衆星運行於天之寒暑日月。民可使由之,不可使知之,故黄帝、堯、舜承伏羲、神農之後,以通變神化,立萬世治天下之法。論語凡言堯舜,皆發明之也。曰「爲政以德」,曰「恭己正南面」,曰「修己以敬」,此堯舜所以神通其變,使民不倦,神而化之,使民宜之。此堯舜所以爲德,卽德卽神,卽神卽德。故云「顯道,神德行」,又云「神而明之,存乎其人,默而成之,不言而信,存乎德行」,皆化裁推行之至用也。「民無能名」四字,爲成功文章之本,爲則天之實也。包注尚未詳。

巍巍乎其有成功也,焕乎其有文章!」

【考異】詩大雅卷阿「伴奐爾游矣」,正義曰:「奐爲文章。故孔晁引孔子曰:『奐乎其有文章。』」 魏書李崇請修世室明堂表曰:孔子稱「巍巍乎其有成功,郁郁乎其有文章」。漢書儒林傳、敍傳、論衡齊世篇、陳書文學傳序、唐文粹柳冕答孟判官書引文,「文章」下俱有「也」字。 七經考文:一本「章」下有「也」字。 后漢書马融傳注引論語。「堯之爲君,焕乎其有文章,巍巍乎其有成功。」上下易置。 又馮衍傳注引論語,「惟天爲大,唯堯則之。焕乎其有文章,蕩蕩乎人無能名焉。」牽此語入上節。 翟氏【考異】:別雅云:「劉熊碑『涣乎成功」,論語作『焕』。碑用語文而變火作水。」此說非也。論語「焕乎」乃言文章,彼屬成功。上易涣卦正義云:「大德之人,建功立業,散難釋險,故謂之涣。」則彼自用涣卦之涣,何關於論語乎?

【考證】説文無「焕」字。 論語後録:詩「伴奐爾游矣」,傳。「伴奐,廣大有文章也。」毛蓋以廣大釋伴,文章釋奐。是奐與焕同。 潘氏集箋。檀弓「美哉奐焉」,正義引王云:「奐,言其文章之貌也。孔晁亦引孔子云:『奐乎有文章。』」皆用此文。是古本皆作「奐」,不作「焕」,作「焕」非也。劉熊碑「涣乎成功」,「涣」亦借字。 劉氏正義:上世人質,歷聖治之,漸知禮義,至堯舜而後文治以盛。又載籍尚存,故尚書獨載堯以來,自授時外,若親睦平章,作大章之樂。又大戴禮五帝德言堯事云:「黄黼黻衣,丹車白馬,伯夷主禮,龍夔教舞。」皆是立文垂制之略,可考見也。

集解功成化隆,高大巍巍也。焕,明也。其立文垂制復著明也。

集注成功,事業也。焕,光明之貌。文章,禮樂法度也,堯之德不可名,其可見者此爾。

餘論讀四書大全説:成功非巍巍則可名,湯之割正,武之清明是也,有推與也。文章非焕乎則可名,禹貢之敷錫,周官之法度是也。有斷續也。乃凡此者無不在堯所有之中,而終不足以盡堯之所有,意黄頊以上之天下别有一風氣,而虞夏商周之所以爲君者一皆祖用。堯之成功文章,古必有傳,而今不可考耳。

○舜有臣五人而天下治。

【考異】後漢書曹節傳審忠上書述文「治」作「理」。

【考證】四書釋地又續:益爲皋陶之子,見孔潁達書疏,陸德明音義、邢昺論語疏、张守節秦本纪注並同,不獨曹大家、高誘、鄭康成而已。而集注、書集傳反闕。金仁山曰:「果如是,則當楚滅六與蓼時。伯翳之後嬴姓,若秦若徐若趙見存。何得臧文仲曰『皋陶不祀』乎?明非屬父子。」非也。臧文仲自傷楚强盛,日薦食上國,而爲上國之祖者祀亦廢,非謂皋陶盡無後。何以驗之?皋陶偃姓,羣舒皆偃姓,則自出于皋陶。滅六與蓼,見文五年傳矣,而文十二年不猶有羣舒叛楚乎,。或曰:「皋陶偃姓,伯翳嬴姓,將父子異姓乎?」餘曰:古者天子建德,因生以賜姓。堯祁姓,丹朱爲其允子,郤貍姓,何父子同姓之有?余因又悟舜五臣功皆高德皆盛,當禹讓于稷契暨皋陶而不及益,實以益爲皋陶之子也。 又云:人皆知堯有壻,不知舜亦有壻。舜謂栢翳曰:「咨爾費,贊禹功。」爾後嗣將大出,乃妻之姚姓之玉女。姚,舜所受姓。玉女見祭统。言玉女者,美言之,君子於玉比德焉,豈他庶姓女所可稱?是益爲舜婿,皋陶與舜爲婚姻,此亦古今所未經拈出者。 陔餘叢考:史記伯益佐禹,而秦本紀:「秦之先大業娶女華,生大費,大費佐禹平水土,輔舜馴鳥獸,舜妻以姚之玉女,是曰栢翳。」而不言伯益。是以後人皆以栢翳,伯益爲二人。然使佐大禹平水土者另有栢翳一人,則尚書載之,當與稷契皋陶同列。乃尚書所載有伯益無栢翳,而伯益作虞,其職在若上下草木鳥獸,與史記所云馴鳥獸者適相脗合,則史記平水土、馴鳥獸之栢翳卽尚書若上下草木鳥獸之伯益無疑。惟史記之大費不見於尚書,胡應麟據汲冢書有費侯伯益之語,則大费乃伯益之封國。史記既云大費卽栢翳,而伯益實封於費,可見栢翳卽伯益也。又按國語「嬴,栢翳之後也」,韋昭注:「卽伯益也。」漢書地理志又曰:「秦之先爲伯益,佐禹治水,爲舜虞官。」則栢翳、伯益之爲一人尤明白可證,蓋「翳」與「益」聲相近之訛也。路史以栢翳、伯益爲二人,謂翳乃少昊後,皋陶之子。益乃高陽之第三子隤敳。金仁山則云:「伯翳卽伯益,秦聲以入爲去,故謂益爲翳也。若以栢翳爲皋陶之子,則楚人滅蓼之時,秦方盛於西,臧文仲安得云『皋陶庭堅,不祀忽諸』乎?又以益爲高陽之子,則夏啓時應二百餘歲,禹又何從薦之?」是仁山亦以翳益爲一人也。

按:益爲皋陶之子與否,二説不同,未知孰是。榕村語録曰:「舜有臣二句亦是夫子語,如微子篇『逸民』節亦然,記者提起作案。不然,此語何來?如今史中論贊尚是此體。」

集解孔曰:「禹、稷、契、皋陶、伯益也。」

集注五人,禹、稷、契、皋陶、伯益也。

武王曰:「予有亂臣十人。」

【考異】舊文無「臣」字,釋文曰:「『予有亂十人』,本或作『亂臣十人』,非。」唐石經『予有亂十人」,「亂」下後人旁增「臣」字。 困學紀聞:論語釋文「予有亂十人」,左傳叔孫穆子亦曰:「武王有亂十人。」劉原父謂子無臣母之理。然本無「臣」字,舊説不必改。 四書拾遺:唐石經作「予有亂十人」,而「亂」下旁注「臣」字。陸氏釋文亦作「予有亂十人」云:「或作『亂臣十人』,非。」又書泰誓中、左昭二十四年劉子引太誓,唐石經並作「予有亂十人」,而旁注「臣」字。惟襄二十八年叔孫穆子曰:「武王有亂十人。」不旁注。 羣經義證:三國志注引劉廙别傅廙表論治道、魏略文帝詔、爾雅郭注引並有「臣」字。陳鱣又引中論亡國篇「周有亂臣十人,而四海服」,謂其誤已久。 蛾術编:旁注皆後世妄人所添,非唐人之舊。不然,何以論語,尚書並左傳共四處皆同,竟如有意脱落,故爲旁添,弄此狡獪,有是理乎?且鄭玄注十人首文母。緣十亂本無「臣」字,故文母無嫌。劉原父不通經,妄據俗本生疑,改文母爲邑姜,遂有妄人取唐石經四處皆爲填補「臣」字。然尚留襄二十八年一罅,以穆子約太誓文,非引書,故未遭妄人硬攙「臣」字。明古義盡廢,於是汲古閣刻五處皆直作「亂臣」矣。 九經古義:釋文及唐石經無「臣」字。陸氏云:「或作『亂臣十人』,非。」後世因晉時所出太誓以益之邪?劉原父遂闢馬鄭之說,以邑姜易文母,真臆說也。原父又云:「或云古文無『臣』字,如此則不成文。」尤謬,王伯厚已辨之。

【考證】羣經義證:晉語云:「文王度於閎夭而謀於南宫。」韋昭注:「南宮適。」又云:「重之以周邵毕荣。」韋注:「周,周文公。邵,邵康公。畢,畢公。榮,榮公。」閎夭、南宫适又與太颠、散宜生並見書君奭篇,云「有若閎夭,有若散宜生,有若泰顛,有若南宫括。」兩漢刊誤補遺謂太颠、閎夭、散宜生、南宫适,師古謂文王之四友,表於四友後。 又謂「師尚父,此誤也,太颠與師尚父豈異人哉?」書大傳曰:「散宜生、南宫适、閎夭學於太公望,遂見西伯昌於羑里。故孔子曰:『文王得四臣,某亦得四友』。」鄭康成謂周公作君奭,舉虢叔以下五人而不及太公者,太師教文王以大德,周公謙不可以自比。誤與表同,蓋以太颠、太公望爲一人。 四書改錯:朱注亂臣十人,本馬融注,此當據陶潛羣輔録所載武王十亂有毛公無榮公者爲正。張文檒曰:「榮公不見經傳,惟國語胥臣云『重之以周邵畢榮』始一及之,然言文王時,非武王時也。若毛公,則武王伐紂時已有毛叔奉明水,及成王顧命,尚與畢公、召公同在卿列。此卽左傳所稱魯衞毛聃者,其名視榮公爲大著矣。且淮南鴻烈解有『武王之佐五人』語,高誘注:「五人謂周召吕畢毛也。』此正割十人之半以爲言者。是五臣尚及毛,豈十臣而反遺之?」 潘氏集箋:史記齊世家:「太公望,吕尚也。」或謂尚其名。或謂望其名。又孫子兵法云:「周之興也,吕牙在殷。」則牙亦或是其名,而從未有言太公名顛,安得以書大傳之四臣太公適與太顛相當,遽定爲一人邪?班表、鄭説是也。文母,太姒也。詩卷耳序云:「後妃之志也,又當輔佐君子,求賢審官,知臣下之勤勞。內有進賢之志,而無險詖私謁之心,朝夕思念,至於憂勤也。」論語發微據此,謂「此言後妃佐文王之事,至武王時,以佐夫者佐其子。然依文王世子言,文王九十七而終,武王九十三而終,則武王作太誓時年已八十有五,以二十而嫁計之,太姒當已百餘歲。」按文王世子所記,今文家說也。周書度邑曰:「自發未生,于今六十年。」周本紀同。自武王未生,至克殷僅六十年,則年五十餘耳。周書古文,史記多古文說,故與今文家不同。揆之事理,古文説是。馬鄭說論語亦古文,故於十亂並數文母。 羣經平議:劉原父七經小傳以子無臣母之理。改爲邑姜。王氏困學紀聞據釋文「予有亂十人」,本無「臣」字,謂舊說不必改。竊謂武王誓師,數其佐治之人而並及其母,稱爲予有,緃無「臣」字,於義亦不可通。疑舊說所謂文母者,亦卽邑姜也。文母之稱見於周頌雝篇,曰:「既右烈考,亦右文母。」毛傳曰:「烈考,武王也。文母,太姒也。」以子先母,義殊未安。鄭意不以文母爲太姒,馬融毛詩注不傳,疑其解烈考、文母正爲武王、邑姜。後人習于毛詩之說,但知文母之爲太姒,故於此注文母亦以太姒當之。不知马融於詩自有注,未必其同於毛傳也。

按:解文母爲太姒,不特子無臣母之義,且年龄恐不相及。」俞氏諸説是也。北史齊后妃傳論:「神武肇與,齊業武明,追蹤周亂。」武明卽神武妻娄氏。似以十亂有邑姜,六朝时已有此説,亦不始於劉原父也。

羣經音辨,孔安國訓亂曰治,説文解亂亦曰治,從乙。乙治之也。經典大抵以亂爲不理。夫理亂之義,善亂相反,而以治訓亂,可惑焉。若以古文尚書考之,以乿、亂字别而近,豈隸古之初,傳寫誤合爲一字,而作治乱二訓,後之諸儒遂不復辨與?集注【考證】:古文尚書:「德惟乿否」,德、𤔔二字正與集注合。乿字從爪,從糸,從乙。取以手理絲而有條理也。後人𤔔字加乙,與乿相似,故遂誤以「乿」爲「亂」。

集解馬曰:「亂,治也。治官者十人,謂周公旦、召公奭、太公望、畢公、榮公、太顛、閎夭、散宜生、南宫适,其一人謂文母。」

按:論語補疏:「官,小臣也。十人,治官者也。馬以官字解臣字,邢疏解作治官之臣,非是。」

唐以前古注書太誓正義引鄭注:十人,謂文母、周公、太公、召公、畢公、榮公、太顛、閎夭、散宜生、南宫适也

集注書泰誓之辭。馬氏曰:「亂,治也。十人,謂周公旦、召公奭、太公望、畢公、榮公、太顛、閎夭、散宜生、南宫适,其一人謂文母。劉侍讀以爲子無臣母之義,蓋邑姜也。九人治外,邑姜治內。或曰:「亂本作乿,古治字也。」

孔子曰:「才難,不其然乎?唐虞之際,於斯爲盛。有婦人焉,九人而已。

【考異】漢書王嘉傳引孔子曰:「材難,不其然與?」 又劉向傳贊曰:仲尼稱「材難,不其然與?」 北史文苑傳。孔子曰:「才難,不其然也?」 程復心四書章圖:此處必有缺誤。看「三分有二」一節,突起無頭,缺文可見。 日知録:「予有亂臣十人,同心同德」,陳師誓衆之言,所謂十人,皆身在戎行者。太姒、邑姜自在宫壼之內,必不與軍旅之事,亦不必並數之以足十人之數也。牝雞之晨,惟家之索。方且以用婦人爲紂罪矣,乃周之功業必藉於婦人乎?此理之不可通。或文字傳寫之誤,闕疑可也。 螺江日記續編:餘姚邵在陬云:「衞氏古文作『有殷人焉』,而韓退之直指爲膠鬲,似可從者。但衞氏古文不知見何書,韓退之說論語筆解亦無之。」 翟氏【考異】:陽羡任氏皆運著四書約旨,又謂漢石經作「有殷人焉」,朱子未見石經,故從邢疏本。漢石經文之略見於今者,前四篇與後四篇耳。泰伯篇久悉湮没,任氏獨何從見之耶?此言亦顯無憑據。 潘氏集箋:漢石經爲魯論,有經無注,而以爲注殷人謂膠鬲,其謬甚明。雖马氏所注爲古文,以婦人爲文母,魯論爲今文,古今文不同,似屬可信。然鄭君兼通今文,石經果爲殷人,豈不知婦人之不可通,而必從其師説乎?釋文序録謂鄭就魯論張包周之篇章,考之齊、古。爲之注,是經文先當作「殷人」,卽從師説爲「婦人」,亦當如釋文所載「傳不習乎」鄭注「魯讀傳爲專,今從古」,「崔子弑齊君」鄭注「魯讀崔爲高,今從古」之例,云:「魯讀婦爲殷,今從古。」今釋文無此文,則漢石經作「殷人」之說不足辨也。

音讀經義述聞:自古人才,惟唐虞之際與此周爲極盛也,八字作一句讀。 四書通考:吴氏程曰:「『唐虞』至『爲盛』當作一句。」

【考證】黄氏後案:古注謂周才盛於唐虞。唐虞兩代五人,周一代十人,是周盛也。申朱子注者云:唐虞盛於周,而夏商不能及,難也。十人取足於婦人,難也。周十人而以五人爲盛者,蔡介夫謂不計多寡,顧其人物地位何如也。王伯申訓於爲與,言唐虞與周爲盛也。 劉氏正義:唐虞之際者,際,猶下也,後也。淮南子修務訓「湯旱,以身禱於桑林之際」。太平御覽皇王部七、禮儀部八引作「桑林之下」。又潛夫論遏利篇;「信立於千載之上,而名傳乎百世之際。」是際有下後之義。夫子此言唐虞之下,至周乃爲盛也。

按:唐虞之際猶云唐虞之後,如此則涣然冰釋矣。集注之說非也。

四書辨證:孔注:「唐者,堯號。虞者,舜號。」邢疏:「書傳云:『堯年十六,以唐候升爲天子,遂以爲號。或謂之陶唐氏。』書曰:『惟彼陶唐。』世本云:『堯爲陶唐氏。』韋昭云:『陶唐皆國名,猶湯稱殷商。』歷檢書傳,未聞帝堯居陶,以陶冠唐。蓋以二字爲名,所謂或單或複也。舜之爲虞,猶禹之爲夏。外傳稱禹氏曰有夏,則如舜氏曰有虞。顓頊以來地爲國號,而舜有天下,號曰有虞,是地名也。王肅云:『虞地也。』皇甫謐曰:『堯以二女妻舜,封之於虞。今河東太陽山西虞地是也。』則知舜居虞地,以虞爲氏。堯封之虞爲諸侯,及有天下,遂以爲天子之號。」 又云:膠鬲,文王舉而薦之殷。武王伐紂,膠鬲至鮪水,謂「西伯之師焉往」,其不在十亂之數可知。況箕子膠鬲並稱爲紂臣,孟子業有明文耶?吕氏春秋,桓公謂管仲曰:「仲父治外,夫人治內,寡人知終不爲諸侯笑。』唐書,長孫皇後薨。太宗與羣臣曰:「入宫不聞諫戒之聲,朕亡一良輔矣。」足徵『婦』字非訛,邑姜可足十人數也,不得以身在戎行律之。

集解孔曰:「唐者,堯號。虞者,舜號。際者,堯舜交會之間。斯,此也。於此,於周也。言堯舜交會之間,比於此周。周最盛,多賢才,然尚有一婦人,其餘九人而已。人才難得,豈不然乎?』

唐以前古注皇疏:此是才難之證也。唐虞,堯舜有天下之號也。際者,謂堯舜交代之間也。斯,此也,此謂周也。言唐虞二代交際,共有此五臣,若比於此周,周最爲盛。雖爲盛,尚不滿十人,十人之中,有文母一婦人,爲十人之數,所以是才難也。季彪難曰:「舜之五臣,一聖四賢。八元八凱,十有六人。據左氏明文,或稱齊聖,或云明哲,雖非聖人,抑亦其次也。周公一人可與禹爲對,太公、召公是當稷契,自畢公以下,恐不及元凱。就復强相攀繼,而數較少,何故唐虞人士反不如周朝之盛也耶?彪以爲斯,此也,蓋周也。今云『唐虞之際於此爲盛』,言唐虞之朝盛於周室。周室雖隆不及唐虞,由來尚矣。故曰巍巍蕩蕩,莫之能名。今更謂唐虞人士不如周室,反易舊義,更生殊說,無乃攻乎異端,有害於正訓乎?」侃案師說曰「季氏之意極自允會。春秋傳合當堯舜,但既多才勝周,而孔子唯云兩代有五人者,别有以也。欲盛美周德隆於唐虞,賢才多乎堯舜,而猶事殷紂,故特云唐虞五而周代十也。又明言有婦人者,明周代之盛,匪唯丈夫之才,抑婦人之能匡弼於政化也。」

集注稱孔子者,上係武王君臣之際,記者謹之。才難蓋古語,而孔子然之也。才者,德之用也。唐虞、堯舜有天下之號。際,交會之間。言周室人才之多,惟唐虞之際乃盛於此。降自夏商,皆不能及。然猶但有此數人爾,是才之難得也。

餘論四書辨疑:林少穎破此説曰:「子不可臣母,其理誠是。至以邑姜爲臣,又恐未必也。蓋經既無文,年代久遠,不復可知。而九人者,雖不出周召之徒,亦不可一一如漢儒所定。要之孔子之意,惟論其才難而已。舜臣五人亦然。」王滹南曰:「少穎之論當矣。晦菴於作者七人,知指名者爲鑿,而復惑於此何也?」又曰:「引注以對經文,上言唐虞之世人才之盛,其下所指人數却是周之人才,上下語意不相承接。蓋際謂唐虞之邊際,猶言唐虞之末也。自唐虞之末,至於斯爲最盛,然有婦人焉,九人而已。」 論語删正(辨證引):斯,此也,指今時而言。謂唐虞交會之際,止得五人,而周有十人,是於周爲盛矣。然十人中止得九人,信乎才之難也。說者謂才不論多寡,故謂舜五人盛於周之十人。而下云九人而已,分明論多寡矣,其謬顯然 四書駁異:似不過謂唐虞際會以來惟此爲最盛,非較之而言唐虞盛於周,亦非謂周盛於唐虞。 四書賸言:舊儒謂唐虞兩代不如一周。於斯爲盛,猶曰於斯爲美。劉開論語補注:人才莫踰乎唐虞,而實盛於唐虞之際。五臣之舉,皆堯在位而舜攝政,其時正當唐虞之交,故子稱之曰際,非有意合而一之以比周,自唐虞之際以後,人才於周爲盛,則非夏商所及。而注以爲周室人才之多,唯唐虞之際乃盛於此,是有意合唐虞以比周室,不知唐虞之才在乎際,不能分之,而又何須合之也。

三分天下有其二,以服事殷。周之德,其可謂至德也已矣?」

【考異】舊文「三」爲「參」釋文曰:「參,七南反,一音三。本又作『三』。」皇本爲「參」,「周」下無「之」字。天文本論語校勘記:古本、足利本、唐本、津藩本、正平本「周」下無「之」字。 後漢書伏湛諫親徵疏:參分天下而有其二。文選典引注引論語曰:參分天下有其二。干寶晉紀總論:不暇待參分八百之會用此。后漢書隗囂傳:「昔文王三分,猶服事殷。」又袁術傳:「文王三分天下,猶服事殷。」注引論語亦作「猶服」。 後漢紀何進述文亦作「猶服」。 史通疑古篇引論語:大哉周之德也。三分天下有其二,猶服事殷。 翟氏【考異】:逸周書太子晉解:「太子言文王三分天下而有其二,服事於商。」知二語非孔子創言之矣。或謂此節宜自爲一章,由周書觀之,疑亦如上例,先舉古書成文,而後記孔子論贊之語。欲别加「孔子曰」字,似宜加于「事殷」下。文王率殷叛國以事紂,乃左傳襄公四年文,應氏誤糾爲一。 拜經日記:皇疏本作「參」,云:「參,三也。」后漢書伏湛傳、文選班孟堅典引注並引作「參」,謂唐以前六朝舊本皆作「參」是也。

【考證】四書稗疏:集注謂荊梁雍豫徐揚,熊氏謂徐揚無考。然文王質成虞芮,虞芮國在河中,今平陽府境。西伯戡黎,黎今潞安府黎城縣。皆冀州之域。而孟津牧野固屬豫州,至武王時猶爲殷有,則文王已兼有冀土,而豫州尚多屬紂。則三分者约略言之,非專言六州明矣。九州之域,青兗徐豫小,雍梁荆揚大,非可合三州爲一而三之也。 劉氏正義:左襄四年傳:文王帥殷之叛國以事紂,周書程典解:「維三月既生魄,文王率諸侯,撫叛國,而朝聘乎紂。」姚氏配中周易學云:三分有二,以服事殷。卽欲殷有以撫之,此文王之憂患所以獨深也。」

集解包曰:「殷紂淫亂,文王爲西伯而有聖德,天下歸周者三分有二,而猶以服事殷,故謂之至德。」

集注春秋傳曰:「文王率商之叛國以事紂。」蓋天下歸文王者六州,荆梁雍豫徐揚也。惟青兗冀尚屬紂耳。范氏曰:「文王之德足以代商,天與之,人歸之,乃不取而服事焉,所以爲至德也。孔子因武王之言而及文王之德,且與泰伯皆以至德稱之,其旨微矣。」或曰:「宜斷『三分』以下,别以『孔子曰』起之,而自爲一章。」

餘論四書辨疑:注文與范氏之説,蓋皆以至德爲文王之事。范氏又言「且與泰伯皆以至德稱之,其旨微矣」者,意謂泰伯不欲翦商,文王以服事殷,亦無伐紂之心,故皆稱至德也。此蓋祖襲東坡之説也。東坡曰:「以文王事殷爲至德,則武王非至德明矣。」三説皆有少武王之意,而東坡爲甚。然經中止言周德,本無專稱文王之文,何以知孔子謂武王非至德也?文武之事殷伐殷,蓋其時有不同,非其心有不同也。南軒曰:「三分天下有其二,以服事殷。非特文王,武王亦然。故统言周之至德,不但曰文王也。蓋紂未爲獨夫,文武固率天下以事之也。」横渠曰:「使文王未崩,伐紂之事亦不可不爲。」二公所言皆正大之論,不可易也。或曰:「一説斷『三分』以下自作一章。」其說誠是。

發明論語集説:論語一書以至德稱者,唯泰伯、文王二人,其旨微矣。泰伯知天下必去商而歸周,故逃之荆蠻而避之。文王三分天下有其二,以服事殷。泰伯、文王均此一心也,此其所以爲至德。 四書訓義:建一代之治以定天下者,存乎才。而立遠大之基,以合天心而爲臣民之所咸服者,存乎德。人才難得,故人君不可不以育才爲急。而德未極其至,不可以言德,故君子尤不可不慎修其德也。夫子兩論周事,而知周之所以建卜世之長非偶然矣。

○子曰:「禹,吾無閒然矣。菲飲食而致孝乎鬼神,惡衣服而致美乎黻冕,卑宫室而盡力乎溝洫。禹,吾無閒然矣。」

【考異】七經考文:足利本首句無「矣」字。

音讀翟氏【考異】:古注謂此爲間厠之間,當讀去聲。集注謂無罅隙,似不當更依古讀。

【考證】江永鄉黨圖考:按黼與韍不同,黻是裳上之章。以青與黑之文繡作兩己相背之形。韍是韋蔽膝,左傳「袞冕黻珽」,當作「韍」,乃與下「火龍黼黻」之黻同,作「黻」蓋轉寫之誤耳。若論語「致美乎黻冕」,左傳「晉侯以黻冕命士會」,與冕連文,皆當爲黼黻之黻。故鄭注論語云:「黻是冕服之衣,冕其冠也。」明黻是冕服之章,舉後一章以該他章耳。邢疏既引鄭注,乃解黻爲蔽膝,誤。今集注亦承其誤。 論語後録:黻,冕服之章也。古天子十二章,黻最在後。專言黻者,所以該衆章也。春秋左傳曰:「晉侯以黻冕命士會。」士會,卿也。亦言黻者,古黻上下通之。 論語發微曰:說文:「市,韠也。」上古衣蔽前而已,市以象之。天子朱市,諸侯赤市,大夫蔥衡,從巾,象連帶之形。韍,篆文市,從韋。從犮。説文又曰:「黻,黑與青相次文。從黹犮聲。」按蔽膝之市,當以「市」爲本字,蓋古文如此,篆文改爲「韍」。此及宣十六年左傳假「黻」爲之,毛詩假爲「芾」,白虎通假爲「紼」。故明堂位「有虞氏服黻」,鄭注云:「韍,或作黻。」此黻冕假「黻」爲「韍」,當訓爲蔽膝。詩「赤芾在股」,笺云:「大古蔽膝之象也。冕服謂之芾,其他服謂之韠,以韋爲之。其制上廣一尺,下廣二尺,長三寸,其頸五寸,肩革帶博二寸。」據笺意,知芾專繫冕服言之,故亦言黻冕。宣十六年左傳以黻冕命士會」,當是希冕而赤韍蔥衡。白虎通有紼冕篇,明堂位「有虞氏服黻,夏后氏山,殷火,周龍章」,注云:「黻,冕服之韠也,舜始作之,以尊祭服,禹湯至周增以畫文,後王彌饰也。』彌饰卽致美之意。舜作韍以尊祭服,故祭服稱韍冕。至十二章之黻,罕與冕並舉。左傳「袞冕韍珽」,亦以冕與韍連言。下又云「火龍黼黻」,則言裳之一章,特「韍」字不假作「黻」耳。鄭云「祭服之衣」,正以黻爲衣蔽前之制,又惟祭名黻,故云然。劉氏正義:列子楊朱篇:「禹卑宫室,美紱冕。」「紱」與「韍」當是一字。易困九二「朱紱方來」,鄭注:「天子制用朱韍。」是紱卽韍無疑也。周官弁師「掌王之五冕」,五冕者,袞冕、鷩冕、毳冕、希冕、玄冕也。諸侯及孤卿大夫之冕,各以其等爲之,而掌其禁令,則大夫以上冠通得稱冕。故說文云:「冕,大夫以上冠也。從曰,免聲。」曰象其上覆。免與俛同。管子小稱篇言禾云:「及其成也,由由乎兹免。」謂禾至成熟下垂,滋益俛也。此免爲俛之義。范甯穀梁傳解云:「冕,謂以木爲幹,衣之以布,上玄下纁,垂旒者也。」白虎通紼冕篇「前俛而後仰,故謂之冕也。」大、小夏侯說,前垂四寸,後垂三寸,則前低於後一寸也。周官弁师疏以爲前低一寸餘,蓋約略言之,未细核耳。叔孫通漢禮器制度云:「冕制皆長尺六寸,廣八寸。天子以下皆同。」應劭漢官儀云:「廣七寸,長八寸。」董巴輿服志云:「廣七寸,長尺二寸。」言人人殊,不知竟孰是也。王制「有虞氏皇而祭,夏后氏收而祭,殷人冔而祭,周人冕而祭」。注云:「皇,冕屬也。」鄭君以皇爲冕,則冔、收亦是冕。毛詩文王傳:「冔,殷冕也。夏後氏曰收,周曰冕。」世本云「胡曹作冕」注:「胡曹,黄帝臣。」則自古冠通名冕,至夏又别稱收。此文云黻冕者,從舊名之爾。説文:「冠,絭也,所絭髮,弁冕之總名也。」是冠爲首服之大名,冕亦是冠,故注云「冕其冠」也。其字承上句祭服言之,明黻是祭服之衣,冕是祭服之冠也。周官司服云:「王之吉服,祀昊天上帝。」則服大裘而冕,祀五帝亦如之。享先王則袞冕。享先公饗射則鷩冕,祀四望山川則毳冕,祭社稷五祀則希冕,祭羣小祀則玄冕,是冕皆祭服。禹時雖未備有衆制,要冕爲祭服所用矣。弁師云:「掌王之五冕。皆玄冕,朱裏,延紐,五采繅十有二就,皆五釆玉十有二,玉笄,朱紘。」此周人之制,當亦依仿古禮爲之。禹之致美,指此類也。 義門讀書記:溝洫二字,卽班固溝洫志所本,乃治天下之小水,非指行井田也。 潘氏集箋。說文「洫」下引「乎」作「于」,史記禹本紀引作「致費于溝淢」,案淢、洫古通。詩文王有聲傳。「淢,成溝也。」是其證。盡力作致費,與上致孝、致美一律,疑史公時古文論語有此異本也。

按:溝洫,周禮遂人、匠人之法不同也,包注本匠人。詳見程瑶田遂人匠人溝洫不同考及井田溝洫名義記,以文繁不録。(遂人匠人溝洫異同考:遂人職云:凡治野夫閒有遂,遂上有徑。十夫有溝,溝上有畛,百夫有洫,洫上有涂,千夫有澮,澮上有道,萬夫有川,川上有路,以達于畿。鄭氏注以南畞(古文畂)圖之,則遂縱溝橫,洫縱澮橫。九澮而川,周其外焉。按畞,長畞也。一夫之田析之百𤰕( [正韻]同𤱶,[周禮冬官考工記匠人]一耦之伐廣尺深尺謂之𤰕。[註]𤰕,畎也。[釋文]畎,古犬反,與𤰕同),以爲百畞南畞者,自北視之,其畞橫陳於南也,南畞故𤰕橫。𤰕流於遂,故遂縱。遂在兩夫之閒故謂之夫閒,夫閒東西之閒也,其南北之閒則溝,橫連十夫,故曰十夫有溝,不可謂二十夫之閒,故變閒言夫也。溝經十夫流入於洫,洫之長如溝,縱承十溝,十溝之水皆入焉,故曰百夫有洫也。洫之水入澮,澮長十倍於洫,而橫承十洫之分布千夫中者,故曰千夫有澮也。澮十之橫貫萬夫之中,十澮之水竝入於川故曰萬夫有川。澮橫川自縱也。鄭氏謂九澮而川周其外,恐不然矣。川上有路,以達於畿,安得有縱路復有橫路邪?其橫者則二萬夫閒之道也。澮但言九亦考之不察矣,匠人爲溝洫,耜廣五寸,二耜爲耦,一耦之伐廣尺𣸧(古深字[唐韻][集韻][韻會][正韻]𡘋式針切,音𦸂,水名。[說文]水出桂陽南平西入營道, 又邃也。)尺謂𤰕。田首倍之廣二尺𣸧二尺謂之遂,九夫爲井,井閒廣四尺𣸧四尺謂之溝。方十里爲成,成閒廣八尺𣸧八尺謂之洫,方百里爲同,同閒廣二尋,𣸧二仞謂之澮,專達於川,各載其名,凡天下之地埶(yì說文解字:埶,種也。)兩山之閒必有川焉,大川之上必有涂焉,按𤰕在一夫百畞中物其土宜而爲之南畞,𤰕橫順其畞之首尾以行水,入於遂,故遂在田首,井田夫三爲屋,三夫田首同枕一遂,遂在屋閒,非夫閒也謂之屋者,三夫相連綿如屋然(三夫三百𤰕,如屋霤一遂共納之,如承霤但以一木行水也)。但疆之以別夫而已,不若遂人夫爲一遂以受𤰕水,此所以別夫閒而言田首也,而鄭氏猶以遂者夫閒小溝釋之。遂非不在夫閒而記變其文者,蓋自有義不宜襲用遂人之文矣。遂流井,外溝橫承之,井中無溝,溝當兩井之閒,故以井閒命之,其長連十井(司馬法云井十爲通,言有溝通于洫也)。不嫌井閒之稱,溷十井之縱者,其縱亦遂之,在屋閒而受𤰕水者也(不受𤰕水者 方爲井閒之溝)。溝十之含百井爲一成,十溝之水,咸入於洫,洫縱當兩成之閒,故曰成閒有洫也。洫之長連十成(司馬法云,十成爲終言,有洫通于澮而終也,終通互相足,通爲小終也,同成亦互相足,成爲小同也,同爲大成也)。亦不嫌成閒之稱,溷十成之橫者,其橫亦溝之在井閒,而受遂水者也(不受遂水者,方爲成閒之洫)。洫十之含萬井爲一同,十洫之水,咸入於澮,澮橫當兩同之間,故曰同閒有澮也。澮達於川,川在山閒,命之曰兩山之閒,以例澮在同閒,洫在成閒,溝在井閒,其事相同,厥名斯稱矣,況夫閒爲兩夫之閒,人所共知,遙相疏證,辨惑析疑,舊聞舛互,咎安辭哉,是故萬井之田一澮,界兩同之閒,萬夫之田十澮,納百洫之水,故一同之澮獨著,專達於川之文,而萬夫有川但準溝承十遂之目,形體之端緒不同,標録自爾 致矣,賈公彥云,井田之法,𤰕縱遂橫,溝縱洫橫,澮縱川橫,余謂縱橫無定法,視其畞之東南而爲之,如賈說是東畞法耳。左傳晉使齊盡東其畞以晉伐齊必向東,東畞則川橫,而川上路乃可東西行,故曰唯吾子戎車之利也,此𤰕縱爲東畞,𤰕橫爲南畞之確證,遂人匠人二法所同者,賈氏不明匠人於遂不命夫閒之故,而以爲夫閒縱者但分其界而無遂,又不明遂人夫閒之遂亦於田首爲之,而以爲田首必在百畞之南故必易其縱橫以通其說,若然是,井田之制必無南畞矣,豈其然乎(賈氏亦主一澮達川,三夫同遂,於諸閒字未誤解也)。而后世解斯記者,亦由不明田首之遂,不命夫閒之故,而以爲與遂人夫閒之遂同其實而橫爲之。於三夫相連之中因置閒字之義,勿復𣸧考而強以屋閒之遂當井閒之溝,以井閒之溝當成閒之洫,以成閒之洫當同閒之澮,而以同閒之澮當兩山之閒之川,而於是專達於川之一澮,不得不十倍增之,而又或以爲九矣,又按遂人匠人兩篇文義皆互相足者也,夫閒有遂見,遂在兩夫之閒,兼辭也。十夫有溝,百夫有洫,千夫有澮,萬夫有川,但就小水入大水言之,偏辭也。若以偏辭言遂,則曰一夫有遂矣,以兼辭言溝洫澮川則必曰二十夫之閒,二百夫之閒,二千夫之閒,二萬夫之閒矣。田首謂之遂,偏辭也。井閒謂之溝,成閒謂之洫,同閒謂之澮,兼辭也。若以兼辭言,遂則曰屋閒謂之遂矣,以偏辭言溝洫澮則遂在田首,溝在井首,洫在成首,澮在同首,當云井首謂之溝,成首謂之洫,同首謂之澮矣,惟澮所專達之川,則必曰兩山之閒難舉偏辭,故溯洄相從,澮洫溝亦皆以閒言之,此古人造言之法出於自然,治古文者可求而得之者也。

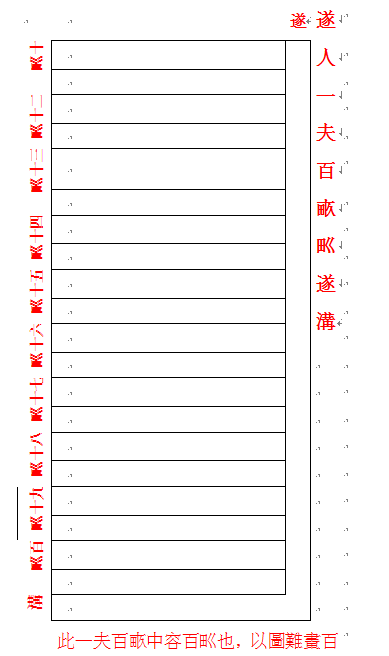

圖一:遂人一夫百畞𤰕遂溝之圖(以南畞圖之)

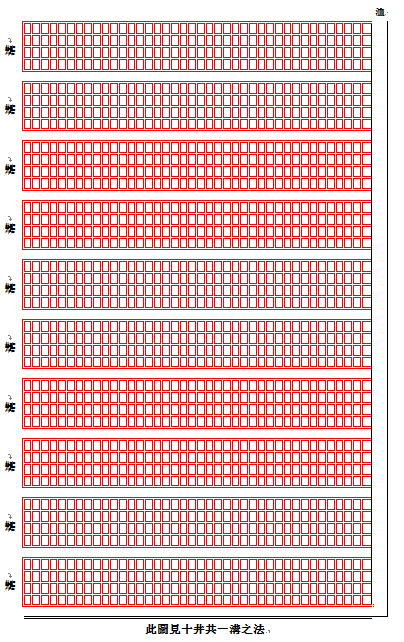

此一夫百畞中容百𤰕也,以圖難畫百𤰕故但作十𤰕以例之。

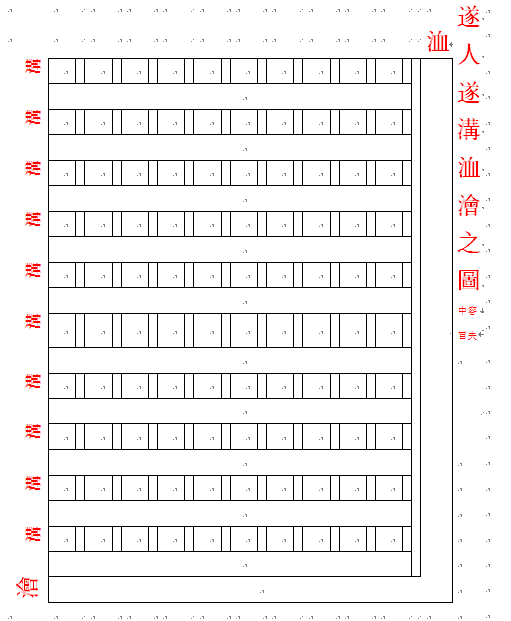

圖二:遂人遂溝洫澮之圖(中容百夫)

每方空中容前圖夫百畞也,此圖見十夫共一溝之法,又見百夫共一洫之法。

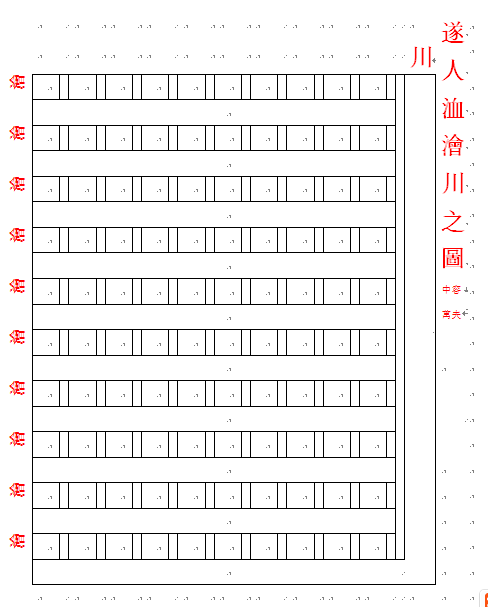

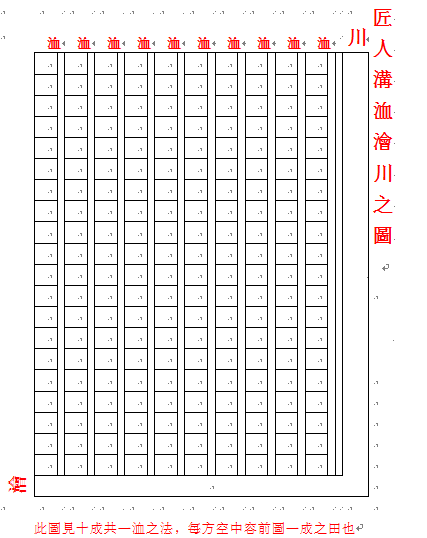

圖三:遂人洫澮川之圖(中容萬夫)

每方空中容前圖夫百夫者也,此圖見千夫共一澮之法。

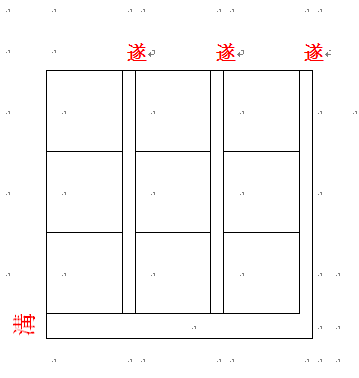

圖四:匠人九夫爲進遂溝之圖(以南畞圖之)

此九夫同井也,見夫一爲屋,屋共一遂之法

圖五:匠人遂溝洫之圖(中積百井一成之田)

此圖見十井共一溝之法

圖六:匠人溝洫澮川之圖(中積萬井之田)

此圖見十成共一洫之法,每方空中容前圖一成之田也

井田溝洫名義記:今旣考定匠人爲溝洫之制,乃復取鄭氏注小司徒職所引司馬法之文而讀之,然后歎聖人立法之精,其命名爲不茍也。畞百爲夫,夫之名命於受田之人也。夫三爲屋,屋之名命於三夫之遂,同承𤰕水,象屋霤之垂於檐也。屋三爲井,井之名命於疆別,九夫二縱二橫如井字也,井十爲通,通之名命於十井之溝,下通於洫也。通十爲成,成之名命於縱橫十里,爲方百井,井田之制於是乎成也。十成爲終,終之名命於洫,納百溝,行百里以入於澮,井田水道之長終於此矣。十終爲同,同大成也,一澮上承洫溝遂𤰕之水,以專達於川,其用一𤰕之水不入於遂,一遂之水不入於溝,一溝之水不入於洫,一洫之水不入於澮者乎。以此言同,同之名爲弗可易矣,神禹之治水也,濬𤰕澮以入於川,是故水之行於地中也小。大之形三者而已,故制字以象形。一水爲𡿨 (quǎn[唐韻][廣韻][集韻][類篇] 𡘋姑泫切,與畎同。[說文] 水小流也,周禮匠人爲溝洫梠,廣五寸二梠爲耦,一耦之伐廣尺深尺謂之𡿨,倍𡿨謂之遂,倍遂曰溝,倍溝曰洫,倍洫曰巜。〇按考工記:今文𡿨作𤰕,巜作澮,文異義同。)(𤰕)。二 𡿨爲巜(kuài [唐韻][集韻]𡘋古外切,音儈,與澮同。[說文]水流澮,澮也方百里爲巜,廣二尋深二仞。又[集韻]呼官切,音歡,濡也。)(澮),眾巜爲川。及其盡力於溝洫也,則以爲非多,其廣狹淺𣸧之等不足以盡疏瀹(瀹,音藥。[說文]漬也。又[集韻]弋笑切,音燿,水清也。或作𤅢)之理,而奠萬世農業之安,於是由川而澮,又等而增之,而洫而溝而遂,乃以承夫百畞中之𤰕夫,然後一旦雨集,以大受小,遞相承焉,不崇朝而盡達於川矣。其承𤰕者,名之以遂,何也?慮其蓄而弗暢也,故遂之。曷爲承之以溝也,一縱一橫乃見交暢之義。溝,冓也,縱橫之說也,名之曰溝,所以象其形。象形曰溝,會意曰洫,洫字从血,以洫承溝,謂是血脈之流通也。澮,會也,會上眾水以達於川,初分終合,所以盡水之性情而不使有汎溢之害也。鄭氏注小司徒云,溝洫爲除水害,余亦以爲備潦非備旱也。歲歲治之,務使水之來也,其涸可立而待,若以之備旱,則宜豬(豬,[唐韻]陟魚切。[集韻][韻會]張如切,音著,平聲。[說文]豕而三毛叢居者。[爾雅釋獸]豕子豬。又[韻會]通作瀦水所停也。[孔傳]大野澤名水所停曰豬。[蔡傳]水蓄而復流者謂之豬。)之,不宜溝之,宜蓄之不宜洩之,今之遞廣而遞𣸧也,是溝之法,非豬之法,是洩之非蓄之也。故使溝洫之制存而不壞,豈惟原田之利農無水潦之患而天下之川亦因之而治矣夫。川之淤塞也,有所以淤塞之者也,溝洫不治則入川之水皆汙濁之,渾流實足以爲川害。然則溝洫不壞卽謂天下之川永無崩決之虞可也,夫神禹之治水也,旣疏九河,又瀹漯川,此何故哉?覩其盡力於溝洫,可想見神禹之用心矣。

管子立政篇溝瀆不遂於隘,鄣水不安其藏,國之貧也。尚書大傳:溝瀆雍過,水爲民害,則責之司空,此皆溝洫爲除水害之證。

集箋又云:説文:「閒,隙也。從門月。」段注:「會意也。門開而月入,門有縫而月光可入,皆其意也。」故凡罅隙皆曰閒,小爾雅亦訓隙,又曰非也。方言同後一解。 經傳釋詞:然,猶焉也。檀弓曰:「穆公召縣子而問然。」鄭注:「然之言焉也。」論語「禹,吾無閒然矣」。「若由也,不得其死然」,然字並與焉同義。

集解孔曰:「孔子推禹功德之盛美,言己不能復閒厠其閒。」馬曰:「菲,薄也。致孝鬼神,祭祀豐潔也。」孔曰:「損其常服,以盛祭服。」包曰:「方里爲井,井間有溝,溝廣深四尺。十里爲成,成間有洫,洫廣深八尺。」

唐以前古注邢疏引鄭注。黻,祭服之衣。冕其冠也。 皇疏引李充云:夫聖德纯粹,無往不備,故堯有則天之號,舜稱無爲而治。 又曰:巍巍乎!舜禹之有天下也而弗與焉。斯則美聖之極名,窮理之高詠矣。至於此章,方復以事跡歎禹者,而豈徒哉?蓋以季主僻王,肆情縱欲,窮奢極侈麗,厚珍膳而簡僞乎享祀,盛纖靡而闕慢乎祭服,崇臺榭而不恤乎農政,是以亡國喪身,莫不由乎此矣。於有國有家者,觀夫禹之所以興也,覽三季之所以亡,可不慎與?

集注間,罅隙也,謂指其罅隙而非議之也。菲,薄也。致孝鬼神,謂享祀豐潔。衣服,常服。黻,蔽膝也,以韋爲之。冕,冠也。皆祭服也。溝洫,田間水道,以正疆界備旱潦者也。或豐或儉。各適其宜,所以無罅隙之可議也。故再言以深美之。 楊氏曰:「薄於自奉,而所勤者民之事,所致飾者宗廟朝廷之禮,所謂有天下而不與也,夫何間然之有?」

餘論李氏論語劄記,致孝鬼神,與菲飲食對。致美黻冕,與惡衣服對。盡力溝洫,須知亦是與卑宫室對。當洪水未平,下巢上窟,民不得平土而居之。禹决九川,距四海,使大水有所歸。然經理終未詳密也,乃復濬畎澮距川,則小水皆有所入,然後四隩既宅,民得安居,是則卑宮室而盡力乎溝洫者。居無求安,而奠萬姓之居是急也。今説此句俱差到爲民謀食上去,不是此章比類文義。 論語述何:禹之治水,因鯀之功,致孝之大者也。不自大其事,不自尚其功,故無閒然。黄氏後案:此贊夏后之豐儉合宜,以諷世也。周末衣食宫室俱踰禮制,既失之奢。魯惠公時,史角至魯,其後爲晏嬰、墨翟尚儉之學,而自謂宗師大禹,此又異端之漸啓矣。史記曰:「墨者儉而難遵。要其彊本節用,則人給家足之道也。」

發明反身録:學者居處食用,儉约方好。禹之無閒然處,只是菲飲食,惡衣服,卑宫室,功在萬世,居臨天下者且然,況常人乎?故養德當自儉始。近代章楓山先生,官至八座,致仕在家,僅小屋三間,前面待客,後面自居。蔬食粗衣,人所不堪,先生處之裕如。門人化之,莫敢華侈