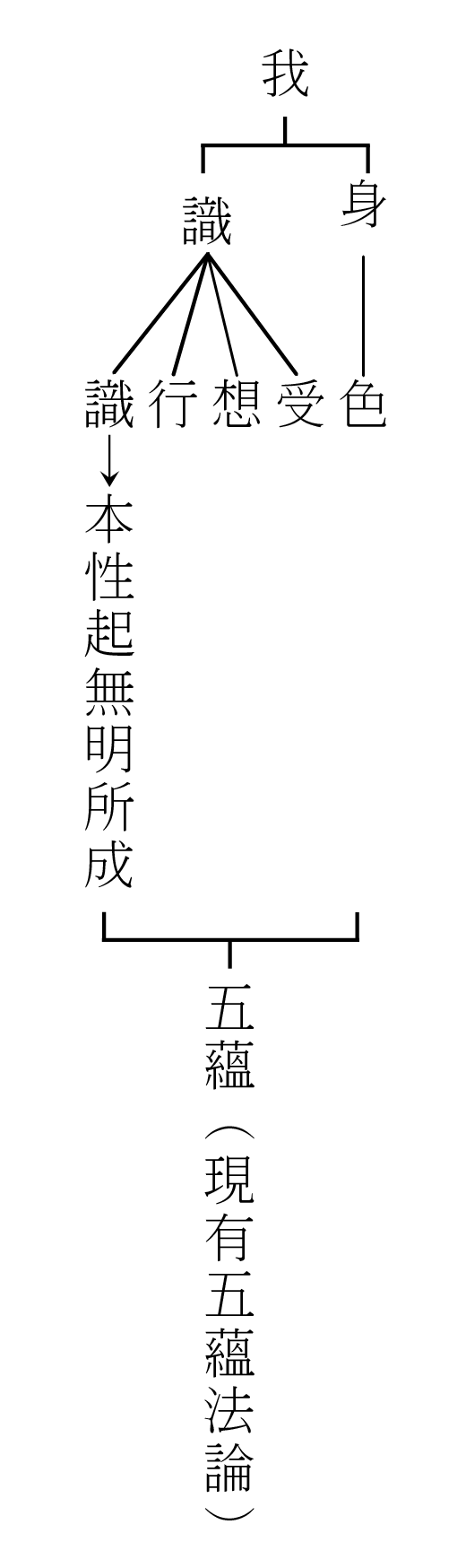

所謂三時判教,即分三個時期漸次達到最高真理,其目的在「破迷啟悟」、「析假顯真」。蓋一切眾生最迷者為「我」,凡夫所執之「我」即係自身,在五蘊之中屬「色」;再進一層為「識」,在五蘊之中,包括受、想、行、識,屬「心」。所謂「識」,即本性被染污所成。列表如右。

上述本性因一念不覺而起無明即是識,遂使眾生迷惑顛倒,為「破迷啟悟」、「析假顯真」,乃有三諦三觀之三時判教。

即以三種真理,用三種智慧觀察判斷。分三時期:

(一)第一時期:以「有」破「我」。具縛凡夫,執著我病,乃用「有」藥對治,意謂只有五蘊法而無我。如此程度者,「我」雖破矣,但復執五蘊為「有」,其所入為淺,仍在迷位。

(二)第二時期:以「空」破「有」。蓋「法從緣幻」「生滅性空」,一切法即一切緣分所變現,非原有;既非原有,故有生滅;有生滅,故本性為空(空無自體)。此係對治第一時期執著「有」病者,是又進一層程度矣,然復執空,仍有所偏。

(三)第三時期:以「中」雙破空有。謂非有非空。合乎中即真理。其義:實我實法,遍計是無,依他圓成,有而不無。蓋綜觀世界萬法,不出三條件,分釋如下。

1、遍計所執性:普分別一切,凡夫執「我」,有程度執「法」。此破我破法。

2、依他起性:前云「法從緣幻」,凡一切法皆各有其必具條件,彼此依靠而起作用,係屬幻有,不可認為真有,而是假有。

3、圓成實性:不執有,不執空,承認體空相有,鳥瞰萬法。

總之,唯識在三時判教中,立於第三時期之中諦,雙破空有。偈云:

八識規矩頌是書名,也是題名,今先講題。因題為綱領,經之有綱領,猶樹之有根。本頌,普通學人以其內容不多,均以為是學唯識入門,其實應先學五蘊法、百法、三十頌,然後再學本頌。因唯識學全部分下列三大部,亦名三漸次:

一、境:即「認識」之意。認識一切在外環境(境字釋為環境,係以現代語解,其義猶嫌狹小)。進一層講,就是所有一切現相,有為、無為,均能認識了解。

二、行:即「行動」之意。將所覺了的事理,見諸行動。(因為人的識時時刻刻都在動,無剎那停止之意。)能做到此,便能獲得自主。

三、果:是「結果」之意。上述由行而能做到自主的階段,自然能得到結果。

本頌內容全賅上述三大部分,一般學本頌的目的,要而言之,不外「認識」「行動」得「結果」,非僅為入門而已。

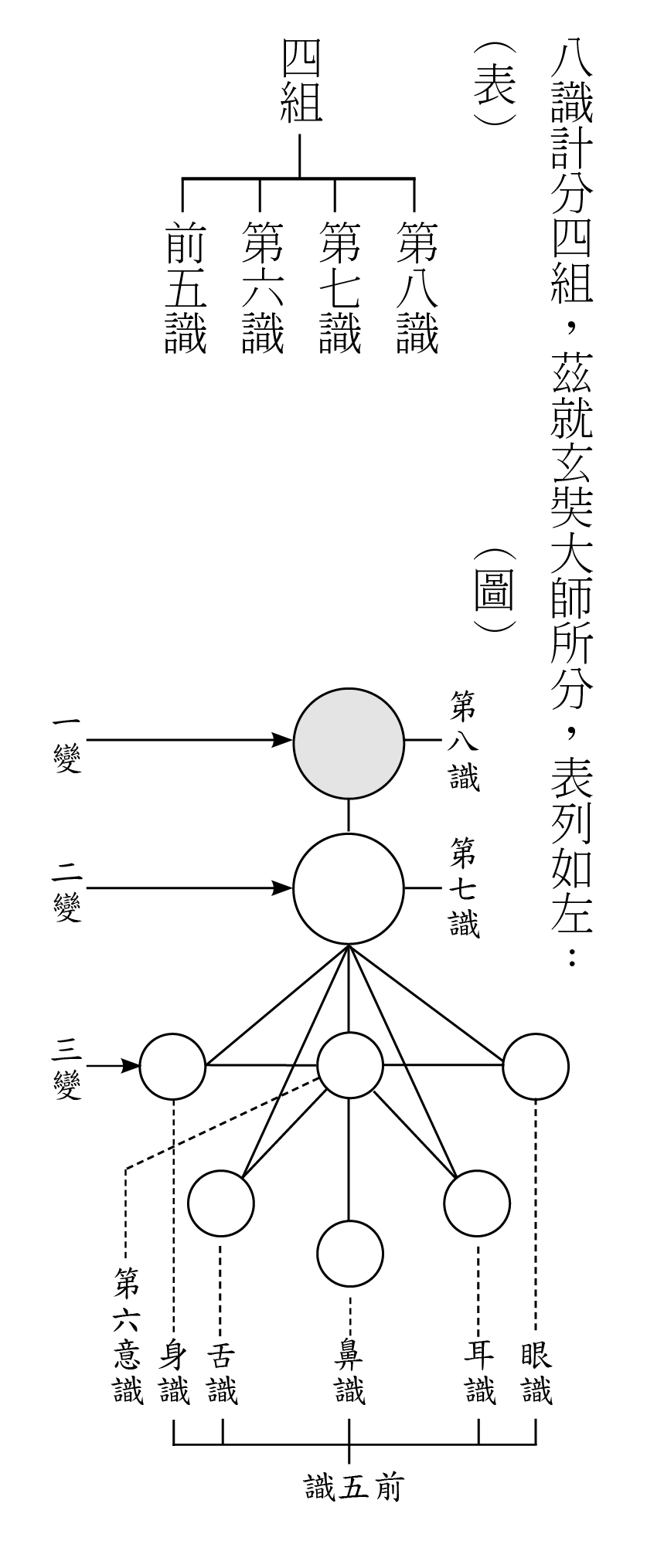

「八識」:「八」是數目,「識」是由本性的幻變所生的現相。因為凡是物(不論礦、植、動)都有性,性是空的,但並不就是沒有,它含有剔透玲瓏之意。所以應知道空是有的,也就是性是有的,但沒有體質,不能分析化驗。我人更須進一步了解,這個因空而有的「有」與「性」,不是一個東西,是兩個東西,雖是兩個東西,但是須依性而後方起作用。譬如粉筆與黑板,是兩樣東西,粉筆必須依黑板而後方起作用,就叫做「識」。也同時是「三能變」的第一能變。茲將三能變簡述如下。

第一能變:就是依本性所起的「有」的作用,名為「阿賴耶」識(即第八識,世俗外道名為靈魂,普通人都誤認靈魂為己,可說是糊塗蟲)。阿賴耶就是含藏的意思,含藏一切種子(種子係佛學名詞,其實不必一定叫種子,隨意命名亦無不可);起了作用時就變樣,並有異熟作用,所含種子成熟,即起變異,在不同時間成熟。

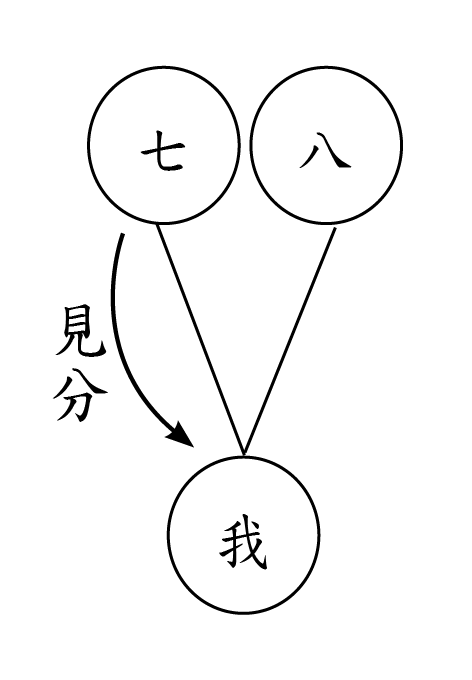

第二能變:隨之同時而起是第二能變,名為末那識。末那,就是「我」的意思。本識攀緣阿賴耶執著為「我」,就是我執,為末那的一個作用。另一個作用就是「常常思量」,人自生下至今日,無時不在思量執我。

第三能變:為阿賴耶及末那共同製造之「意識」,能分別,但不如末那之不斷思量,有時停止。由本識隨之而生眼、耳、鼻、舌、身等五識。

總結:三能變為心(阿賴耶)、意(第七識)、識(六識合稱)。以上由三能變所生起的八識,就是今天所要講者。但先要請諸位注意者,眼識、耳識、鼻識、舌識、身識等,非即是眼、耳、鼻、舌、身。因為拿眼來講,眼所以能看,就是靠識依眼球而起的作用,並非單純的眼球作用,單純的眼球僅能稱為眼根,而不能稱為眼識。其餘耳、鼻、舌、身,其意相同,但識究竟是什麼?為使大家容易明了,說句外行話,與現時代所謂神經系相近,但不就是神經系。

八識計分四組,茲就玄奘大師所分,表列如右。

「規矩」,為方為圓之器。規能為圓,矩能為方。在這裡作為譬喻,意思是說八識的活動,都各有所管,有其一定的規矩不亂,現分三部說明。

(一)依緣(境):頌中每段之第一首含義為「依緣」,意謂一切均有依靠,緣是攀緣。

(二)業用(行):頌中每段之第二首含義為「業用」,意謂業的作用,依規矩。譬如第八識不會直接罵人,必循第七識、六識等次第作用,最後令舌見諸行動,有其一定次第。

(三)轉依(果):頌中每段之第三首含義為「轉依」,意即將依靠之種子轉變到沒有,就得結果。但轉依須有方法,本頌載有,留待後來解釋。

「頌」,述說意,頌揚意。

本頌,係唐時玄奘大師,貫攝經中唯識而撰。

眼等五識,緣何境,屬何量、性,看本文。

「境」分三:

性境:性境在佛學中為實在有,但亦只是對凡夫而言,錯覺中大家公認者。譬如黑板,大家公認為黑板,是凡夫的見解;又如扇子,在我國叫做扇子,外國則不然。由此類推,一切都是假名。

帶質境:「質」解釋為性質、物質。因其附帶而有,所以不是真境界,是相似境界。譬如:有人昏黑出門,腳誤踏茄子,誤認為是青蛙,而做出種種可笑之動作,是即帶質相似境界。

獨影境:單獨僅有影子。如人做夢遊日月潭的境界即是;又如人想什麼,想到出神的時候,就見到什麼,也是獨影境。

前五識攀緣性境,就是凡夫認為實有的,譬如酸、甜、苦、辣等,一經接觸就能知道。

「量」分三:

現量:現前有者,如電燈一看就知道。

比量:現前無法判斷者,如隔室電燈,無法一看就知道,須借電唱機,比量測知。

非量:完全錯誤,如踏茄誤蛙比喻。

八識有共同作用,也有特別作用。如眼看電燈時,知道是電燈,是否單純眼的作用呢?拿古人說的「視之不見」、「聽之弗聞」這兩句話,就可證明並非單純眼球作用。

「三性」:就是善性、惡性、無記性。遇見境界起分別時,善、惡、無記即分。

前五識對三量來說,佔一個現量;對三境說,佔一個性境;對三性說,則三個通有。拿眼識來做一個例子:如眼看唯識為善,看路上遺失鈔票為惡,看路回家時,則無善無惡。看係眼識,係性境,係現量而能通三性,這就是「性境現量通三性」之意。

上句是講前五識所緣境、量、性,下句是講前五識所依界地,看本文第二句。

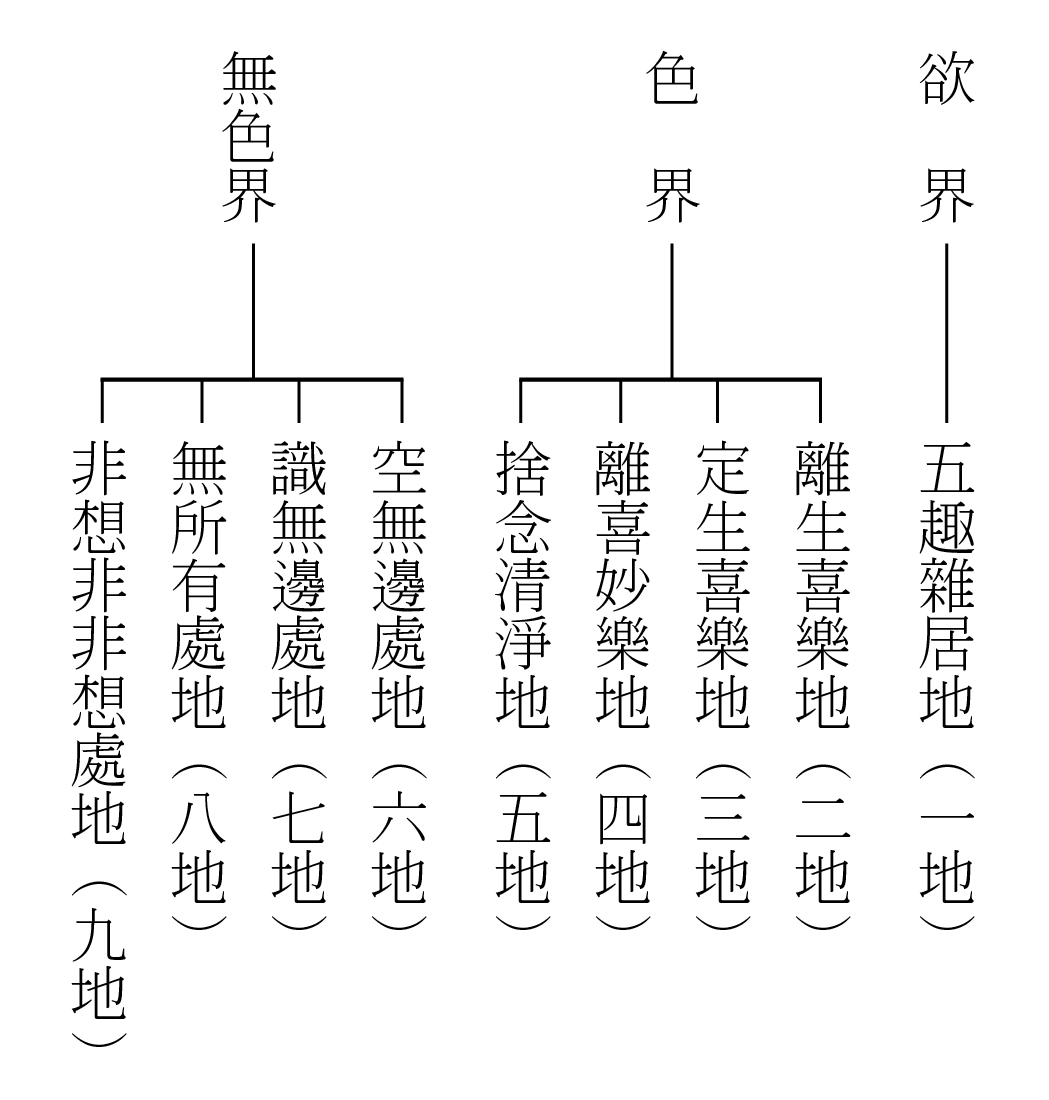

「居」是居住,住於什麼地方?住在三界內,何謂三界?看表(三界分九地):

解釋右表。

第一地:為欲界五趣雜居地。因眾生均有識,該識借淨色根、浮塵根(淨色根係眼、耳、鼻、舌等本體,看不見,像是神經;浮塵根,像塵之浮在外面)二根之助,能分別事物,如那是黑板,這是椅子……等,但實在說來,均屬錯覺,如萬花筒內之萬花變幻,非實有花。

第二地:色界離生喜樂地。離男女飲食,心覺輕安歡喜。

第三地:色界定生喜樂地。得到定功,生出定的喜樂,前地所感離男女飲食之輕快心,至此已沒。

第四地:色界離喜妙樂地。連前地定的歡喜心也沒,進一層得到妙樂。

第五地:色界捨念清淨地。連存入定念頭也沒,得到清淨。

第六地:無色界空無邊處。空了形色。

第七地:無色界識無邊處。空了形色之心都沒,悟假我。

第八地:無色界無所有處。找識不到(如二祖覓心不得)。

第九地:非想非非想處。非想是粗想沒有,非非想是微細念頭尚存。

「二地居」謂在三界九地內,第二地居住。

「眼耳身三二地居」,就是說眼、耳、鼻、舌、身五識,在第一地五趣雜居地,都是染著。到了第二地(離生喜樂地),鼻、舌二識無用,眼、耳、身三識尚存,所以說二地居。

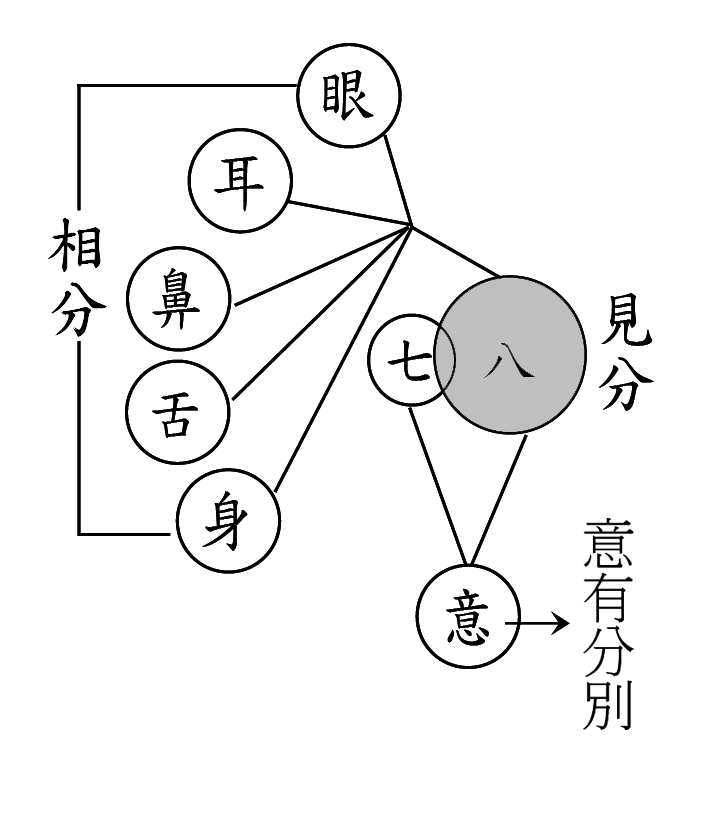

識的分別有三種:

﹝↓圖表文字﹞

一、自性了別──前五識發生作用,如「耳聽」「眼看」,尚未到意識與根本、大八、中二煩惱相應,不與小隨煩惱相應。

(網案:前五識發生作用,如「耳聽」「眼看」,尚未到意識,(意識加入後)與根本、大八、中二煩惱相應,不與小隨煩惱相應。)

二、計度分別──較量分別──五俱意識、獨頭意識

三、隨念分別──追想往事──五俱意識、獨頭意識

下面第三句和第四句講的是前五識與那些心所相應,現先講第三句。

在未解釋本句以前,應先將三能變──心、意、識──重新加以記憶。

「心」分心王、心所。所謂心王因能做主,故稱王。如眼能主動看,耳能主動聽等等。

所謂「心所」,像五十一種心理作用,為心王作用,如五十一位大臣,又稱心臣。茲先將五十一心所解釋如下。

遍行五:

○觸:由根境識三和所生(如一人引君與臣民相接)。

○作意:引心趣境(如請君於事注意)。

○受:領納順違俱非境(如告君苦樂境事)。

○想:於境取像(如引君考慮一切事理)。

○思:令心造作(如協同君計劃事業)。

別境五:。

○欲:緣所樂境而起希望(如說利益,使君希望)。

○勝解:緣決定境使印持之(如說明事理,使君了解)。

○念:緣曾習境使其明記(如說往事,使君記憶)。

○定:緣專一境令心不散(如有一定目標,勸君不移)。

○慧:緣所觀境而起簡擇(如導君多聞,能別去取)。

善十一:

○信:於實德能深忍樂欲(如引君崇奉正法)。

○慚:依自法力崇重賢善(如諷本己所學,應求實行)。

○愧:依世間力羞耻過惡(如云公論之下,不敢做惡)。

○無貪:於三有及三有具無著(如教節儉,取不傷廉)。

○無瞋:於三苦及三苦具無恚(如導仁慈,不行暴虐)。

○無癡:於諸事理明解不惑(如使明察,不落愚昧)。

○勤:修善斷惡能發勇猛(如勸行政,精擇力踐)。

○輕安:遠離粗重調暢身心(如使身心暢快,堪任大事)。

○不放逸:依勤三根防惡修善(如勸既行仁政,莫存少忽)。

○行捨:依勤三根平等正直(如教正直,莫矜己功)。

○不害:悲憫有情不為惱害(如明物我一體,拔苦與樂)。

根本煩惱六位:

○貪:於三有及三有具染著(如為君聚歛)。

○瞋:於三苦及三苦具憎恚(如助君為虐)。

○癡:於諸事理迷闇(如令君昏暗)。

○慢:恃己才能於他高舉(如引君浮誇自是)。

○疑:於諸事理猶豫不決(如擾君不能決斷)。

○惡見:於諸事理顛倒推斷(如使君偏執己見)。

(惡見分五:即身、邊、邪、見取、戒取五見。)

隨煩惱二十位:

○忿:對現違境,憤發為性。

○恨:由忿為先,懷惡不捨。

○覆:恐失利譽,隱藏自惡。

○惱:忿恨為先,追觸暴熱。

○嫉:不耐他榮德能妒嫉。

○慳:耽著財法,不能惠捨。

○誑:為懷利譽,矯現有德。

○諂:為罔他故,矯現異儀。

○害:損害有情,心無悲憫。

○憍:於己盛事,深生染著。

○無慚:不知自短,輕拒賢善。

○無愧:不顧世間,崇重暴惡。

○掉舉:心境不寂,障止行捨。

○昏沉:昏昧下沉,障觀輕安。

○不信:於實德能,不忍欲樂。

○懈怠:修善斷惡,不能勤作。

○失念:於所緣境,不能明記。

○散亂:於所緣境,令心流蕩。

○不正知:於所緣境,起錯謬解。

不定位四:

○悔:追悔往事。

○眠:令心昧略。

○尋:於法推求,未審細審,令心粗轉。

○伺:於所尋法,數數推求,令心細轉。

以上五十一心所裡面有與心王相應,有與心王不相應。所謂相應就是相合意,本句意思是說前五識(五個心王)與五十一心所裡的遍行五、別境五、善十一,等二十一種心理狀態相合。

下面第四句也是講前五識與那些心所相應,補助第三句的不足。

本句意思就是說,前五識(五個心王),與五十一心所內,中隨煩惱二、大隨煩惱八、根本煩惱內之貪瞋癡,等十三心所(即十三種心理狀態)相合(即相應)。

但前五識與小隨煩惱為何不相應呢?

因前五識只有自性了別,無計度分別和隨念分別,故與小隨煩惱不相應。圖解如右。

下面第二首偈,開首二句,講的是前五識的依緣,換句話說,就是前五識依靠什麼。

現先看第一句:

五識若不依根,不能生起。茲假定內為根(因不見),外為塵(因能見),識居中間,三者互相依靠,所以前五識要起作用須依五根(此根姑假定為神經系,但絕不是神經系,因欲打破拿眼球當根者)。此根係八識種子所生之淨色根,因其清淨而有顏色故名。塵與識也均是八識中種子所發生的作用。(下面第二句同屬前五識依緣。)

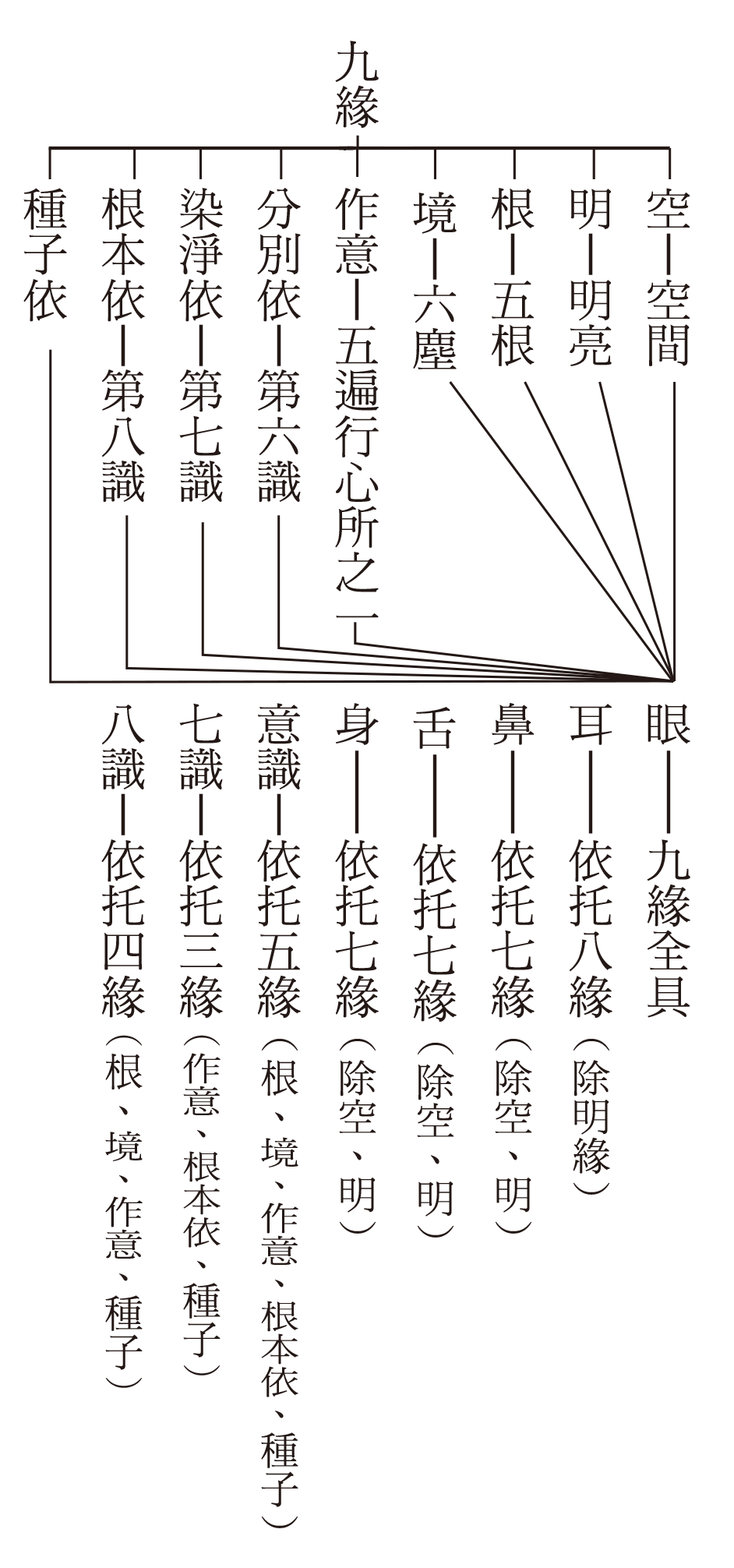

識必有依方起作用,前面已經講明,但依什麼?係依緣。凡所有相均係依緣生起,絲毫不迷信。解如下。

「九緣」表列如右圖。

﹝↓圖表文字﹞請依原表為準

「九緣」:

空──空間

明──明亮

根──五根

境──六塵

作意──五遍行心所之一

分別依──第六識

染淨依──第七識

根本依──第八識

種子依

「八識依緣」:

眼──九緣全具

耳──依托八緣(除明緣)

鼻──依托七緣(除空、明)

舌──依托七緣(除空、明)

身──依托七緣(除空、明)

意識──依托五緣(根、境、作意、根本依、種子)

七識──依托三緣(作意、根本依、種子)

八識──依托四緣(根、境、作意、種子)

「七八」,就是上表所列,鼻、舌、身三識依托之七緣,與耳識依托之八緣。

「好相鄰」,彼此相互依靠如鄰居。

「九緣七八好相鄰」,是說上表所列之九緣,五識之中,眼識全部依托,耳識依托八緣,鼻舌身三識各依托七緣,五識最少要托七種緣,才可發生作用。各緣彼此又互相依靠如鄰居。

下句講五識業用,看本文。

五識起作用做什麼?係接觸五塵。怎麼樣接觸?釋如下。

「合三」,合是接觸,三是鼻、舌、身三識。就是說,五識中的鼻、舌、身三識,必須根、塵接觸方能起作用,稱為合中取境。

「離二」,離是離開,二是眼、耳二識。就是說,五識中的眼、耳二識,必須根、塵離開方能起作用,稱為離中取境。

「觀」是觀察。

「塵世」就是世間出現的山河大地,及一切森羅萬象,因其幻象能染污,故稱之為塵;又因其有成住壞空,流動不停的變遷,故說塵世。但五識如何能觀塵世呢?

眼、耳、鼻、舌、身五識或由離中取境,或由合中取境,來觀察世間上色、聲、香、味、觸五塵的境界。

五識既有如此的妙用,世間為何不別說五識呢?請看下句:

「愚者」指的是聲聞、緣覺等二乘人。

「難分」是不容易。

「識與根」,識是眼能看、耳能聽的作用,根是看與聽所依靠而生起作用的極細微處。

這識與根兩種不同作用的極細微處,不要說凡夫和外道分不清楚,就是像聲聞、緣覺的二乘人,也難真實了解。

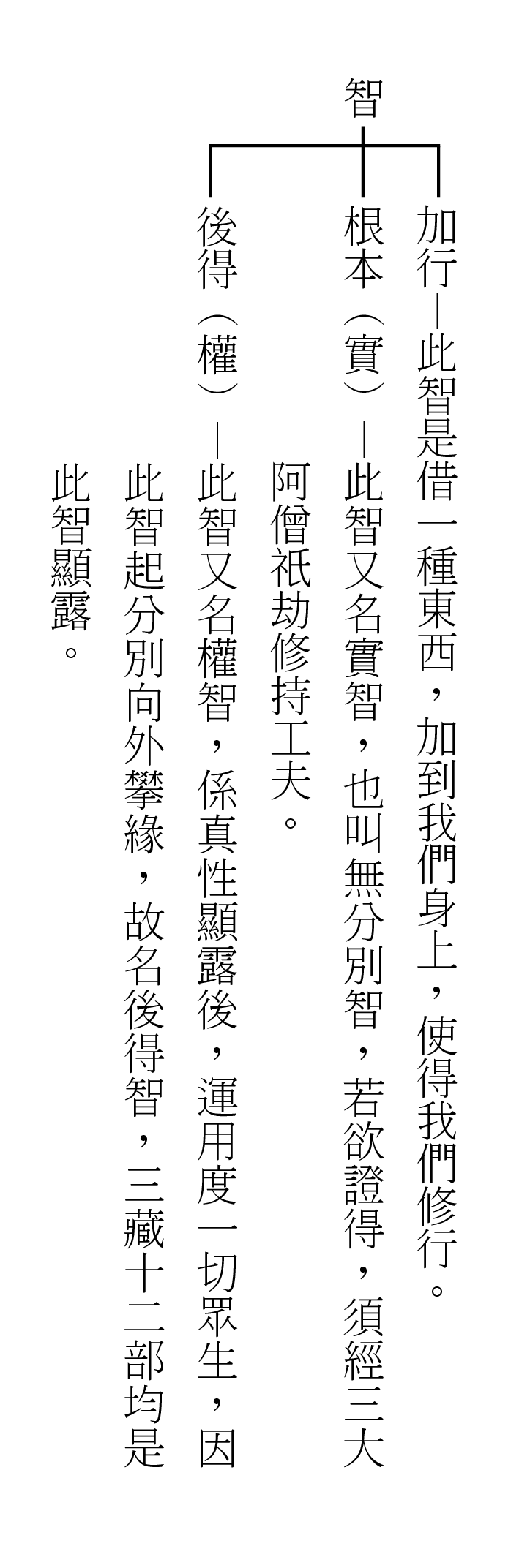

下面四句係第三首偈,講轉前五識為成所作智,係前五識的轉依相,屬「果」的方面,現分釋如左:

「變相」是轉變境界。

「觀空」是觀察二空所顯真如本質。

「唯後得」是後得智(簡別非根本智)的作用。

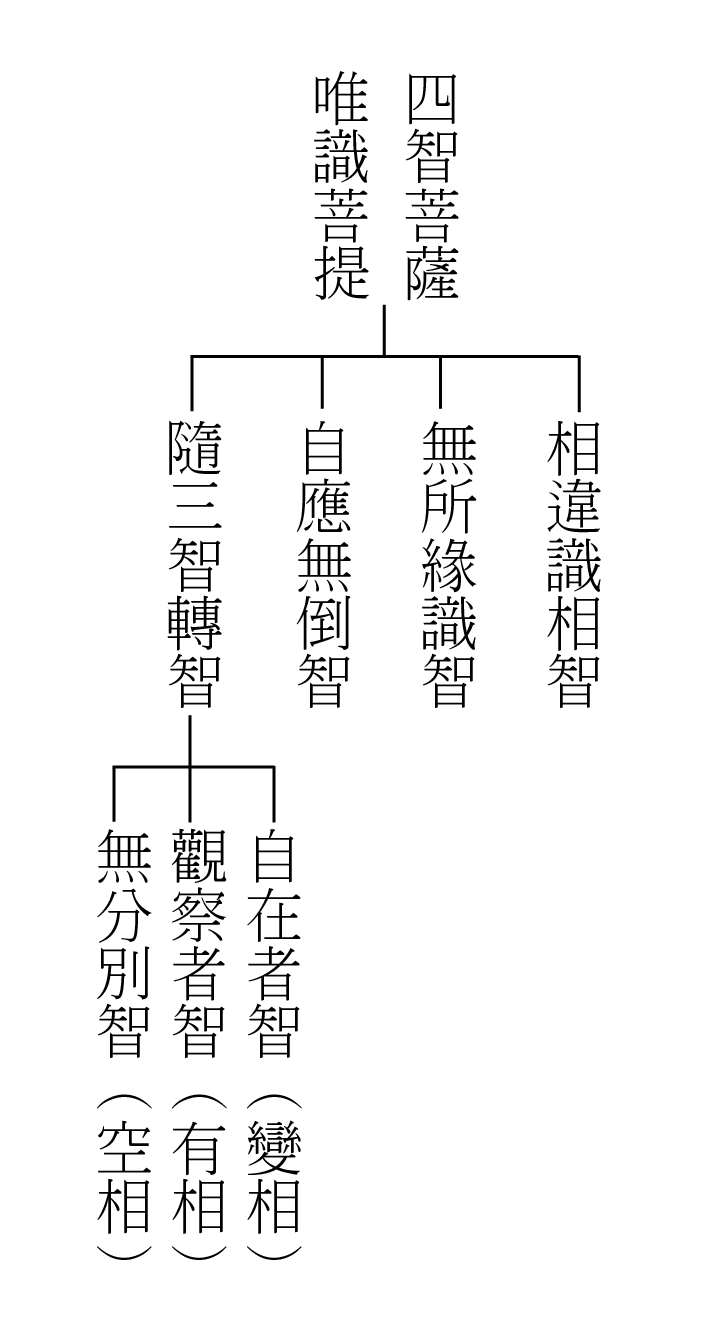

現再把「智」的分類表解如右。

前五識不能在因地中轉成所作智,因為它所轉變的境界,係觀察二空所顯的真如本質,仍然是變相而緣,是後得智的作用,非根本智的親證。

那麼到了佛果位中的境界如何呢?請看下句:

「果中」是佛果位中。

「詮」是詮表顯現。

「真」是真如本性。

真如本性只有根本智可以直接親緣體證,至於佛果位中,要想以前五識轉成的成所作智來攀緣真如,因其托質變相,起認識作用,似有見相二分,依然不能詮表顯現。

那麼怎樣才可轉成無漏的成所作智呢?接看下文:

「圓明」是大圓鏡智的光明。

「初發」是最初發起。

「成無漏」是轉成無漏的成所作智。

前面說過,前五識無法在因地,甚至果地中,轉成無漏的成所作智,因其與第八識關係密切;所以必待第八識,先轉成大圓鏡智最初發起光明的時候,然後前五識才能轉成無漏的成所作智。

前五識轉為成所作智後,就能以有為法,有造作,成己成物,自覺覺他;用眼、耳、鼻、舌、身,來方便度化眾生;現出三類化身,來止息救拔眾生中二種生死(分段生死、變易生死)的苦輪。

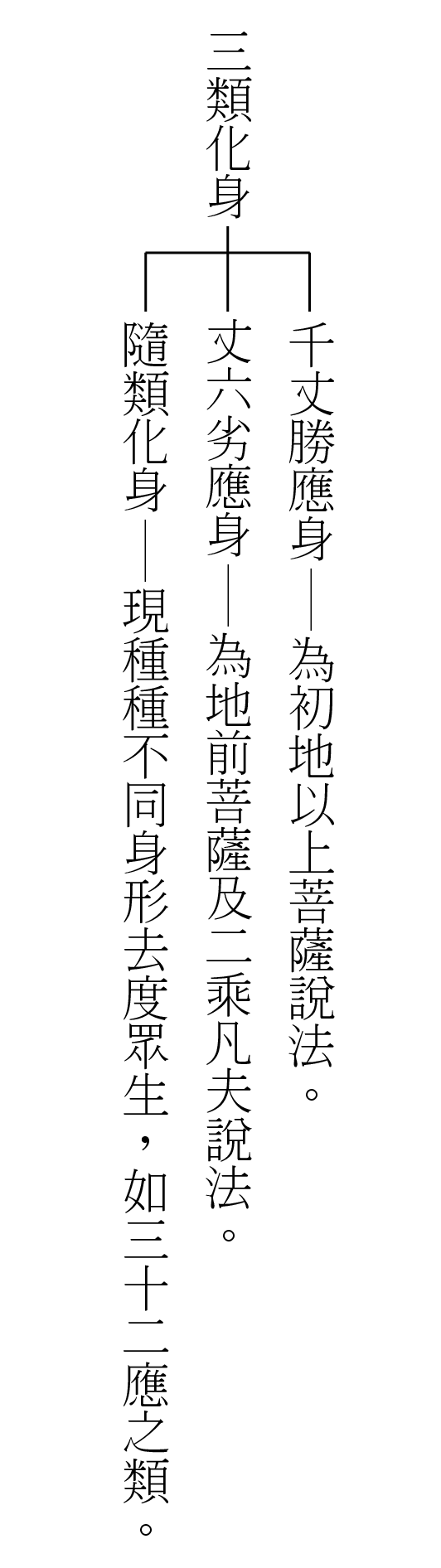

什麼是三類化身?表列如右。

🅾︎三類化身:

◉千丈勝應身──為初地以上菩薩說法。

◉丈六劣應身──為地前菩薩及二乘凡夫說法。

◉隨類化身──現種種不同身形去度眾生,如三十二應之類。

以上前五識頌講完了。

下面開始講第六識頌,開首一句講的是第六識的性、量、境。看本文。

「三性」是善性、惡性、無記性。

「三量」是現量、比量、非量(量具五俱意識,能指揮前五識)。

「三境」是性境、帶質境、獨影境。

上面分釋中所說的,三性是第六識都有的,三量是第六識全備的,三境是第六識皆通的。

但第六識處在什麼地方呢?下句是講第六識所處界地。

「三界」是欲界、色界、無色界,共分九地。(詳如前釋)

「輪時」是輪轉的時候。

「易可知」是說意識相粗,容易覺知。

三界九地通同有意識,在輪轉的時候,不出六道,時時輪轉。因意識相粗,提起來粗粗糙糙,誰都知道,無論在那一地均能體認出來有意識存在,所以說「易可知」。

因易對難,所以也有「難可知」。如第七識,色界天就體認不好。記得從前參禪有功夫的人,有一首偈說:「學道之人不識真,只為從來認識神,無量劫來生死本,癡人喚作本來人。」我們看有功夫的人尚且如此,更足證明其難知。

因有第七識的難知,才顯出來第六識的易知。但我們要注意第六識雖好體驗,而必須能夠控制。

那麼第六識與那些心所相應呢?下句說明。

五十一位心所,全部與意識相應,也就是都能與意識相接。但這裡須注意研究的是同時接呢?或分別接呢?請看下句說明。

這五十一心所內,「信」等是善心所,「貪」等是惡心所。心所的或善或惡,在起意(一動作或一下命令)的時候,各別臨時分配。一念與「信」等善心所相應,即可作善;一念與惡心所相應,即可作惡。但一念不可能同時與善、惡兩種心所相應。譬如這是扇子,那是茶杯,扇子與茶杯這兩樣事物,決不能同時在一念之間出現,其理相通。

這種與一念相應最初之事物,又名「開導依」。但第六識是怎樣生起的呢?是由「轉易」生起,下句說明。

而在未說明前,我們應先研究意變不變?我們的回答是「意是善變的」。從俗語說「心猿意馬」這句話上體味就知道了。

看本文:

「性」指三性。

「界」指三界。意識與三界相應。

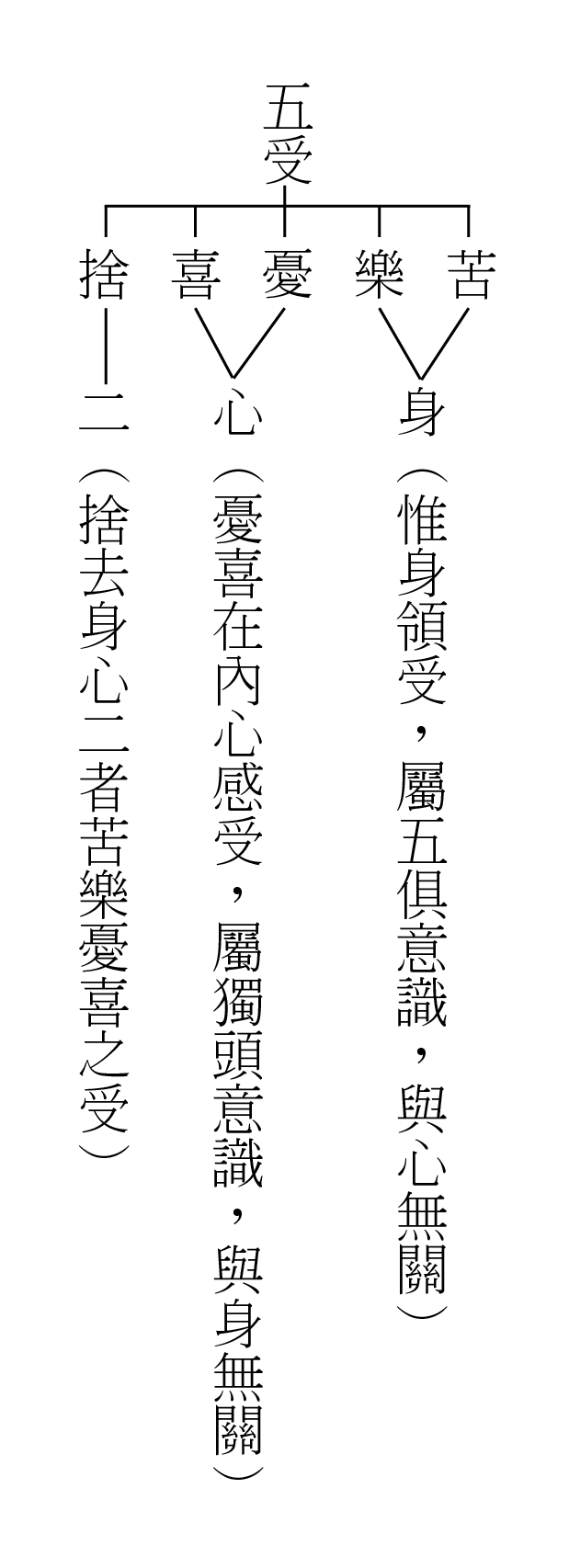

「受」是五種受,列表如右。

🅾︎五受:

◉苦、樂──身(惟身領受,屬五俱意識,與心無關)

◉憂、喜──心(憂喜在內心感受,屬獨頭意識,與身無關)

◉捨─────二(捨去身心二者苦樂憂喜之受)

上述能受之身,稱為「正報」。因意識自己不能到三界去領受,必假四大之身,此身所受故為「正」。

其次講到所領受之境,佛學上謂之「受界」,稱為「依報」。

意思是說依靠著種種不同的境界,而才能使正報之身存在。

上面把五種受的大意約略解釋完了。

「恆轉易」就是常常的轉變。

第六識對於三性、三界、五受,恆常轉變更易。有時意善,有時意惡;又有時在欲界,有時在色界,有時在無色界;又有時苦受,有時樂受,有時憂受,有時不苦不樂的捨受。

上面所說意的轉易,非單純的心王作用,必與心所相合後方可。請看下句:(相應心所連帶而轉)

「根」是根本煩惱。

「隨」是隨煩惱。

「信」是信、慚、愧……十一種善法。

「等」包括別境五、遍行五、不定四。

第六識有時根本煩惱生起,有時隨煩惱生起,有時十一種善法生起。這些不停的生起,好像念珠相連不斷。

本句及下句,係講第六識業用,釋如下:

「動身」是身業,由意識的作用推動。

「發語」是口業,也是由意識的作用推動。

「獨為最」是說唯獨其為最勝。

動身發語,唯獨意識之發動為最勝。

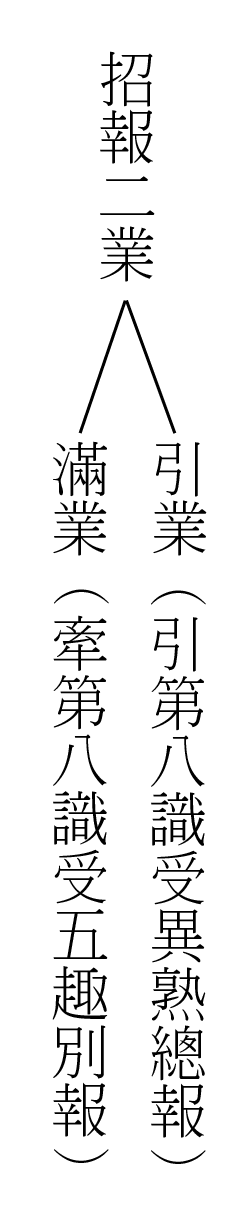

「引」是引業。意識所感的強業,能引第八識受有相續性的異熟總報。

「滿」是滿業。前六識所感弱業,能牽第八識受間斷性的五趣別報。

「招」是招感。

「業力」是善惡業力,列表如右。

🅾︎招報二業:

◉引業(牽第八識受異熟總報)。

◉滿業(引第八識受五趣別報)。

上表所謂總報,是一定的果報,如得人身。所謂別報,不一定,隨時可變,如同是人而所受之報不同。

第六識有時造引業,牽第八識受異熟總報;有時造滿業,牽第八識受五趣別報。總之,總報與別報,均為善惡業力所招,此招果為其業用。所以說「引滿能招業力牽」。

世間事大抵無壞即無好,第六識雖不好,但轉成「妙觀察智」就好。所謂煩惱即菩提。因一切對萬法少見少聞,必須發出妙觀察智。但如何得到妙觀察智程度,此非羅漢和自了漢所能。

下面首偈即此識的轉依相,請看本文。

「發起」是最初發起。

「初心」,在入心、住心、出心這三心中「入心」的時候。

「歡喜地」,菩薩由十信,經過十住、十行到十回向,須一大阿僧祇劫,到了一地就是登地菩薩,又叫地上菩薩。地上菩薩共分十地,第一地就是歡喜地。

第六識轉成智,要到最初發起初心,名為歡喜地菩薩的時候。

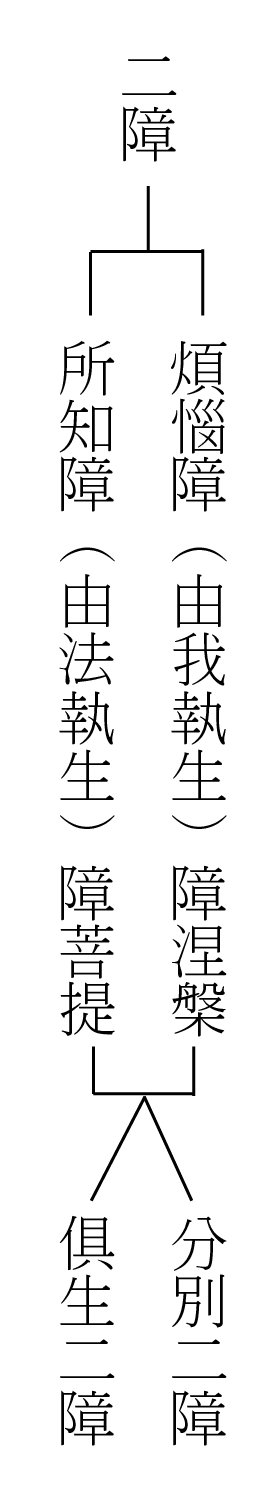

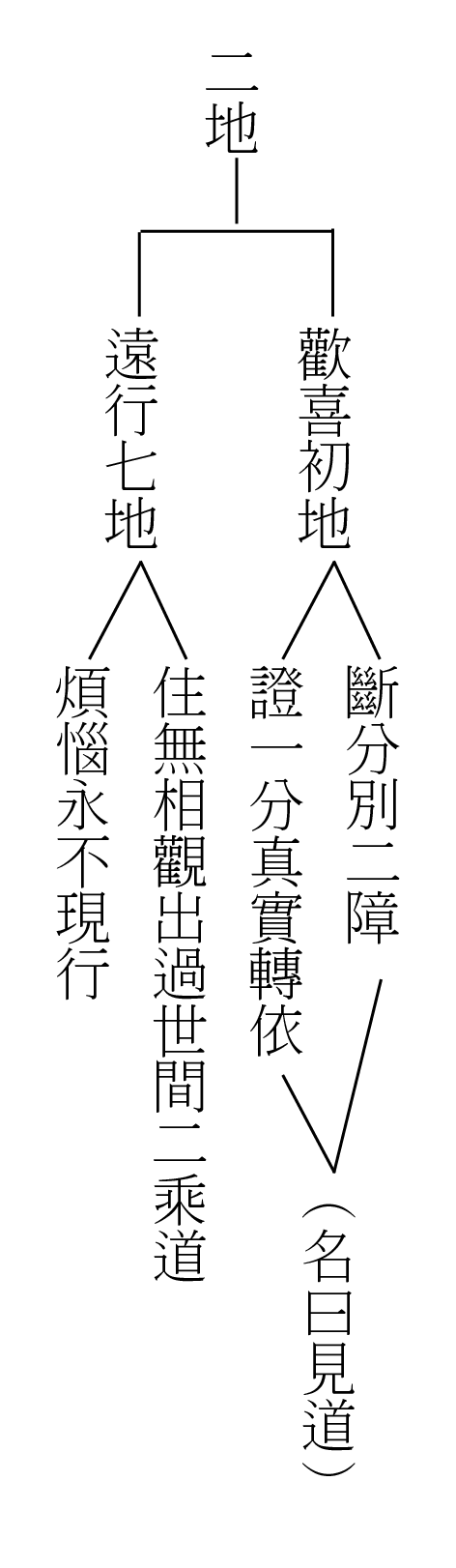

但這位初地菩薩究竟發妙觀察智心到了什麼程度,那就要先了解二障,列表解釋如右。

﹝↓圖表文字﹞請依原表為準

🅾二障:

◉煩惱障(由我執生)障涅槃──分別二障、俱生二障

◉所知障(由法執生)障菩提──分別二障、俱生二障

二障又有分別二障與俱生二障之分,分別二障是由出生至現在,所有的分別邪知;俱生二障,是多生以來帶來的。

﹝↓圖表文字﹞請依原表為準

🅾二地:

◉歡喜初地──斷分別二障、證一分真實轉依──(名曰見道)

◉遠行七地──住無相觀出過世間二乘道、煩惱永不現行

上表二障及菩薩的二地,明白了以後,下句就易了解。

「俱生」是指俱生二障。

「纏」是指二障現行。

「眠」是指二障種子猶伏藏識。

歡喜初地菩薩,分別二障雖然去了,但俱生二障猶未斷,猶現纏眠。

「遠行地」是第七地菩薩名位。

「無漏」是漏不出煩惱,漸斷變易生死。

到了第七地的「遠行地菩薩」之後,俱生二障被壓伏(但猶未斷,要到十地始能斷淨),才能成為無漏。

「觀察」是妙觀察智。

「圓明」是圓滿明淨。

「照大千」是普照三千大千世界。

到這時候,第六識轉成的「妙觀察智」,能以善觀諸法自相共相,攝觀自心,引生無量功德,及觀有情心行差別而說法,智能如理如量,方便善巧而無失。故能圓滿明淨,普照三千大千世界,說一切法,斷一切疑,度一切眾生,皆得利樂,但尚未達成佛階段。

第七識名末那,因其排行第七,故名第七識。在未講本頌以前,我們不要忘記八識一共分四組,前五識一組,第六識一組,第七識一組,第八識一組。它們性質各不相同。

現在講第七識,先講為什麼名「末那」。

末那係梵語,譯為「意」。但第六識為意,上面已經講過,這第七識為何也名為「意」?豈非重複?因第七識的意,如樹的根,第六識的意,如樹的枝,故不相同。既是如此,何不譯成華語名「意」?因經中有五不翻,其中之一為「含多義不翻」,恐掛一漏萬。此雖亦名「意」,但仍含有意以外的其他意義。

吾人起心動念都由此第七識生起,各識的規矩,都不外性質、境界、量(測量得對不對)三方面,以前所講通通如此。

現在先講本識的緣境及識性,看本文:

「帶質」是講第七識所接觸境界是「帶質境」。何謂「帶質」?質是本質,但不純,有誤會。什麼誤會呢?比方:一眼看到粉牆而誤為白紙,粉牆是本質,是實在的。紙係誤會非本質,便不實在;此境一半實在,一半誤會,故為「帶質境」。又牆是眼所接觸,意根不能,只能起誤會,起什麼誤會呢?看圖。

因為每識都有四部分:見分、相分、自證分、證自證分。今講見相二分。見是見解,相是現象;所有相分是見分所起幻象,是假的。譬如:眼見白紙,是眼的見分接觸,眼的相分而起。耳聽打黑板,是耳的見分接觸,耳的相分而起,其餘鼻、舌、身等同此理。

第七識的作用,只是以自己的見分,抓著第八識的見分,認為是我。其實見分就是見解,見解何曾是我。當七、八兩見分發生能緣所緣的關係時候,七於八上幻現我體、觀念的錯誤行解相分來,這個相分(就是世俗外道所謂靈魂,大家執著為我),一面由於第七識的無明熏染,通於執情,一面由第八識的似常、似一、似我的現象配合,通於本質。也就是一半和所緣的第八見分同一種生,一半和能緣的第七見分同一種生,由七、八兩見分聯帶生起的一種假相,這就是第七識所緣的帶質境,所以第七識與帶質境相應。

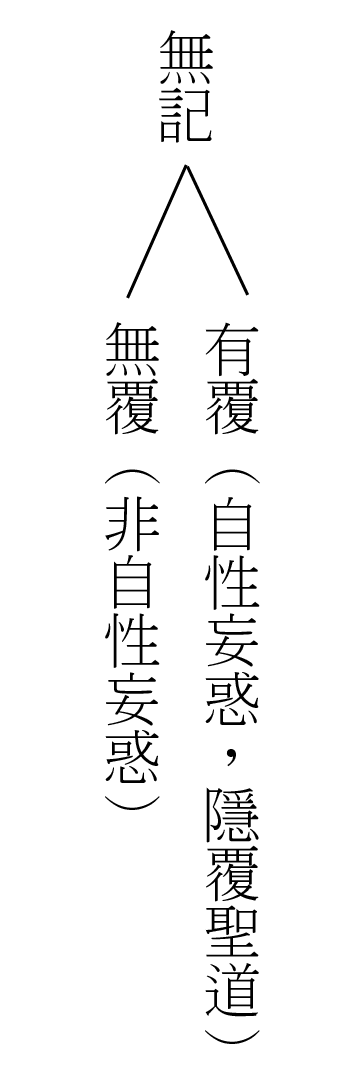

「有覆」是是講的性。性有善、惡、無記三種,如拍桌子,是身的動作,身屬前五識,通於三性,像拍桌子使大家注意聽講,可以說是善性;如拍桌子是在發脾氣,動瞋念,那就屬於惡性了。但第七識通什麼性呢?通的是無記性,只抓第八識為我,至外界所起殺、盜、婬、妄,一概和他無關,所以說是通無記性。無記性分二種:(一)有覆無記。(二)無覆無記。表解如右。

🅾︎無記:

◉有覆(自性妄惑,隱覆聖道)。

◉無覆(非自性妄惑)。

覆是什麼呢?覆是蓋本性。什麼是蓋本性?譬如:今天起殺人心,就落殺人種子,打人就落打人種子,但又本性帶執我迷惑,所以名有覆無記。

「通情本」為帶質境,恐大家不明白,現在再來解釋一下。

我們知道性境,是實在有的境,所以稱它為性的緣故,是因它不從心,何以不從心?因為這裡所說的心,是識所變的緣故,所謂「性境不從心,獨影惟從見,帶質通情本」,由這三句比較體會就會明白。(註:獨影惟從見的見,是含見解意。)

通情本就是通情通本,情是「見分」(七識);「本」是本質(八識)。

第七識所緣的境是帶質境,在三性中是有覆無記性,因其為煩惱所蓋覆,能通有情生死的根本。

這句講的是第七識為何量所攝,釋如下。

「隨緣」是隨種子緣、根本緣、作意緣,係第六識造作,第七識接受。

「執我」是執著為我。

「量為非」是量為非量。測量的都是不對的。

所謂隨緣,本來係第六識造作種子、根本、作意等緣,而第七識接受的意思,但這裡所說的隨緣,僅是執我,其他一概不管。量為非,固其執我,所以測量的都是不對的。故其量為非量所攝。

這句偈講的是第七識的相應心所,釋如下。

「八大」是五十一心所中的「八大煩惱」。

「別境」是五十一心所中的別境五。

「慧」是別境五中之一。

這裡是說的第七識與什麼心所相應,與八大煩惱相應,與遍行五(八識走遍,故謂遍行)相應,在別境五之中與慧相接,因慧能分別,不能入定,又能起念頭。講到這裡,我們會疑惑,到第七識何以不與小隨煩惱相接呢?講起來很麻煩,必須列表,單講不易記,更加亂,所以不細說。

本句與上句同屬第七識的相應心所,釋如下。

「貪癡我見慢」是將貪、癡、見、慢,四種根本煩惱,各冠以我字解釋。

「相隨」上述四種煩惱相隨。

第七識自性晦妄,執第八識為我,因生出四種毛病,就是我貪、我癡、我見、我慢。因為愛自體,故我貪;迷自體,故我癡;執我,故我見;由愛生出一切我好,他不好,故我慢。由於這四種毛病,所以才有覆;又由於有這四種毛病,遂於二十四種煩惱相應而蓋覆聖道,不過這種蓋覆力量薄弱,所以稱為無記。

第七識所造的業,是好呢?還是不好?下面四句偈就是講他的業用,現先看第一句。

「恆」是長久不斷。

「審」是審察分別。

「思量」是思想較量。

「我相隨」是我見相隨。

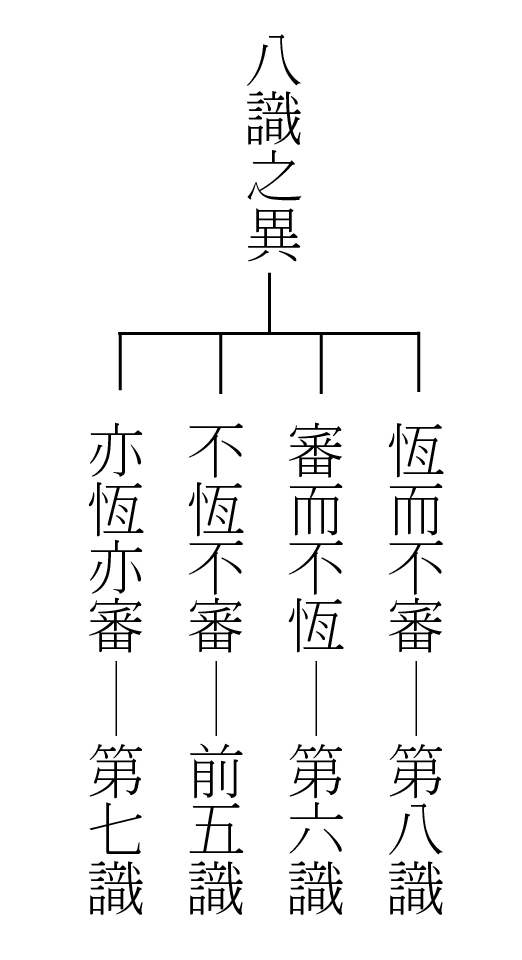

八識計分四組,上面曾經講過,但這四組的作用,各不相同,在未綜釋本句前,先將八識四組的作用,表解如右,看右表。

🅾︎八識之異:

◉恆而不審——第八識

◉審而不恆——第六識

◉不恆不審——前五識

◉亦恆亦審——第七識

第八識能長久,但沒有審察分別,所以說是「恆而不審」。

第六識能分別,但不能長久。如想吃、想喝或想看電影,都是第六識的分別,但此念起,彼念落,所以說是「審而不恆」。

前五識既不長久,也無力自行分別。如眼不能看百年,就是不恆,看黑白,聽粗細,都是眼耳的單獨作用,必須與第六識的五俱意識相合,方起作用,所以說是不審。

而第七識無剎那斷我,所以說他是亦恆亦審,也就是「恆審思量我相隨」的意義。

「有情」指眾生。

「日夜」是日間與夜間。

「鎮昏迷」是為昏迷所鎮。

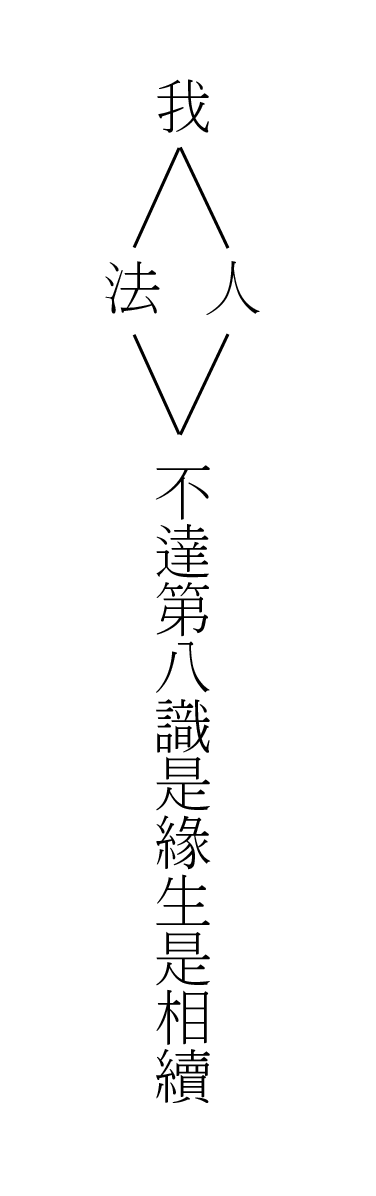

有情是指眾生,意思是說第八識本是善良的,被第七識執我所害,因執我,遂有人我執與法我執的不同。

有人我就生法我,什麼是人我呢?就是執著有我,包括一切眾生,如豬也有我執。什麼是法執?就是對一切理、一切事,自己執自己的對。

又因有了人我執與法我執,遂不能了解第八識是緣生、是相續,本來沒有的。因為沒有,才隨緣變化,產生靈魂相續。豬,即執著豬身,豬死後,受業力牽引,托生為鳥,又執著鳥身,遂忘記前身,鳥死後,或轉上帝或轉人,執此忘彼,輪轉不已。

所以又說,執著有眾生是人我,執著有第八識是法我,現列表說明:

﹝↓圖表文字﹞請依原表為準

我──﹝人、法﹞──不達第八識是緣生是相續。

到此就易了解本句意義,是因有情執我,故為昏迷所鎮,第八識不明。但是怎麼的昏迷呢?接看下句:

「四惑」是四個根本煩惱。

「八大」是八個大隨煩惱。

第七識都和他們相應而生起不停的我相。

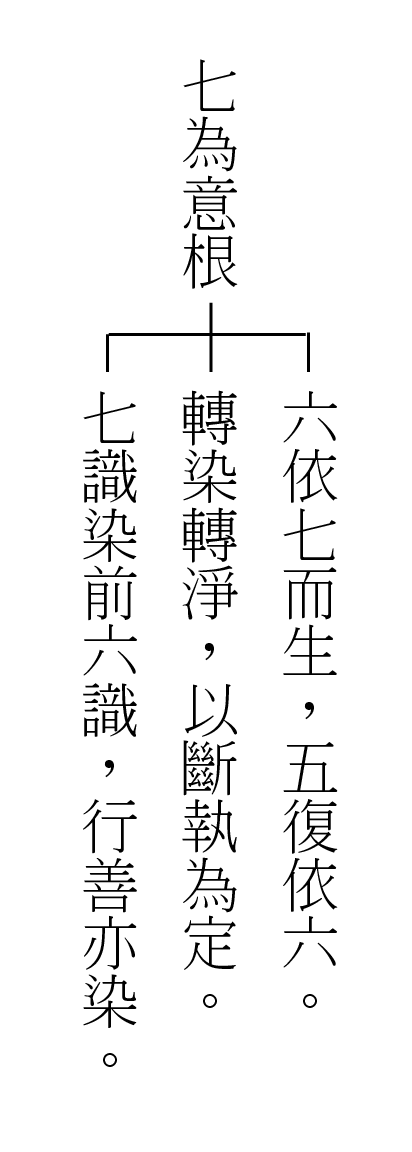

🅾︎七為意根:

◉六依七而生,五復依六。

◉轉染轉淨,以斷執為定。

七識染前六識,行善亦染。

說明:以第七識的意根為依靠,生起第六意識,前五識又復以意識為依靠,第七識是介乎前六識中的一個有力因素,轉染或是轉淨,都要看第六識能否斷除我法二執為定。

第七識的染污前六識,不單是作惡,就是行善也有染污,譬如水流,若其源頭不淨,隨其流到何處,總是難以去掉其染污性。

眼、耳、鼻、舌、身、意等六識,要想轉好,必須依第七識的轉淨。第七識染污,前六識也染污,第七識清淨,前六識也清淨,所以前六識稱呼第七識為染淨依。

以上四句是說明第七識的業用,現已解釋完畢。

下面四句偈是說明第七識的轉依相。

現看第一句:

「極喜」是十地菩薩之第一地,名極喜地。

「初心」是極喜地之初心。

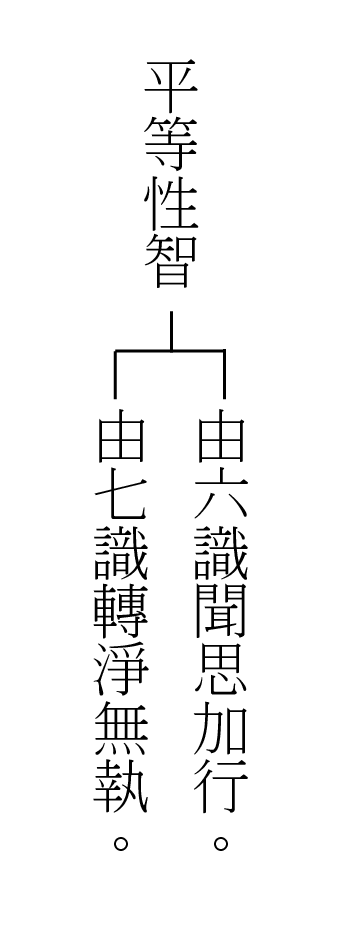

「平等性」是轉成平等性智。

第七識要到極喜地初心的時候,才能轉成平等性智,列表說明。

🅾︎平等性智:

◉由六識聞思加行。

◉由七識轉淨無執。

上表的意思是表明第七識的力量雖小,可由第六識的聞思加行,強力推動,到了極喜地的初心時,就可除掉意識上的我法二執,轉入平等性智。

「無功用行」是不必再加勉強。

「我恆摧」是常常摧滅俱生我執。

七地以後到了第八地,才能獲得任運自得的無功用行(不必再加勉強),自然斷絕種子,常常摧滅俱生我執,這就是「無功用行我恆摧」的意義。但這時候平等性智雖然顯露,而根本無明仍然還有,因之度化眾生不能普遍。舉個例子,譬如:講經是令大家聞法得利益,對聽經的人沒有分別,就是平等性。但有少數聽者不如法,或不用心,而遽有是類眾生不可度,或不予度心理,這樣仍未得到純淨的平等,必如佛的程度,就是眾生將我身體碎段,仍不減退絲毫度他的心理才好。

「如來」就是佛。

「現起」就是示現出來。

「他受用」就是他受用身。

先從他受用說起,這裡所說的他受用身,就是佛報身裡面的一種,報身分自受用與他受用二種。所謂自受用,就是佛在無量劫以來,用福慧莊嚴的大圓鏡智,所現出的圓滿色身,是自己受法樂,不是外道、二乘菩薩所能領受的境界。他受用,就是在因中,諦觀人法平等,果上現其平等性智,專為十地菩薩說法,使他們得到大乘法樂,不到佛的桯度,絕不能得到他受用身。所以說:「如來現起他受用」,就是這個意義。

「十地菩薩」菩薩位等。

「所被機」是所當機。

如來現起的他受用身,只有十地菩薩才能當機,為什麼呢?因為地前菩薩沒有證得真如,意識上還存有人我相的影子,不能夠以有相心見無相佛,所以說唯有十地菩薩才能承擔如來現起的他受用身。

以上第七識講完,下面開始講第八識。

本識偈頌的第一句,是講此識的性及相應法,請看本文。

「性」是第八識的性。

「無覆」是無覆無記。

「五遍行」是五十一心所內之遍行五,即觸、作意、受、想、思。

第八識的性為無覆,無覆就是無覆無記,無善無惡,不起造作。而第七識是有覆無記,因為它本身起貪、見、癡、慢,能蓋覆。第八識只是保存收藏境界種子,本體不造作境界,單藏境界的種子,所以境與量都不談,專講相應心所。第八識的心所最少,只與五個遍行(觸、作意、受、想、思)相應。

下句講此識的界地。

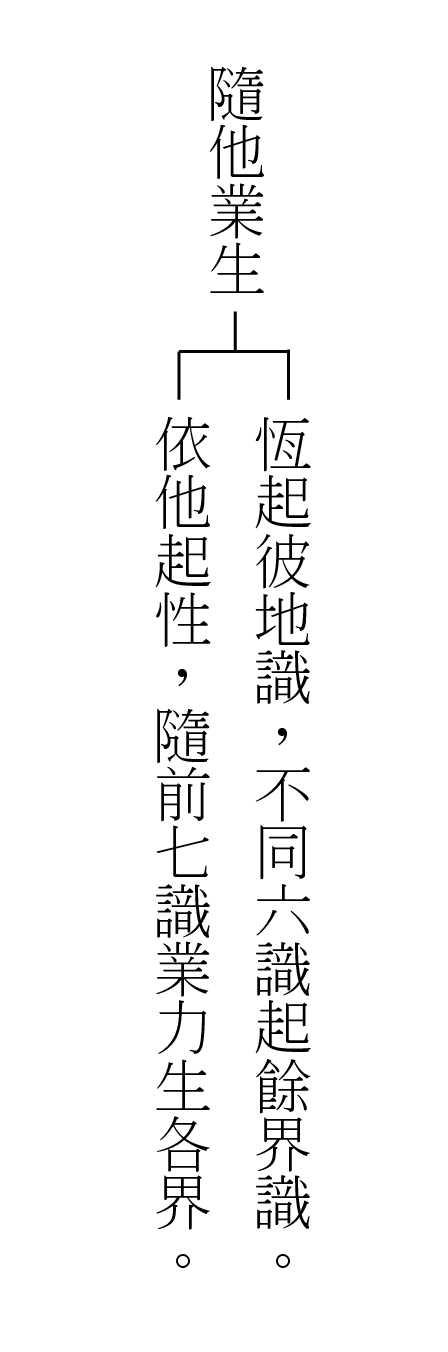

「界地」是三界九地。

「隨他」有兩種解釋,如右表。

🅾︎隨他業生:

◉恆起彼地識,不同六識起餘界識。

◉依他起性,隨前七識業力生各界。

解右表。

「恆起彼地識」意思是到那一地染那一地習氣,也就隨那一地的種子起現行,不像第六識,不僅是緣本界、餘界及其以外,均由五俱意識攀緣。

「依他起性」就是說依靠善惡緣(前七識所造善惡業力)生各界。

「業力生」就是隨業力牽引而生。

第八識的去處,是九地都去,在九地都起作用。講到這裡要問一句,前七識不去嗎?因為第八識是依正二報的總報體,「界地」就是依報,所以第八識受業力牽引,那一地都去;至於前五識中,只有眼、耳、身三識在二地居住,餘地則無;第六識、第七識九地都有,但第六識相粗,第七識相細。所謂「隨他業力生」者,就是說第八識到那一地,染那一地習氣,隨前七識所造各種善惡業力而生各界。

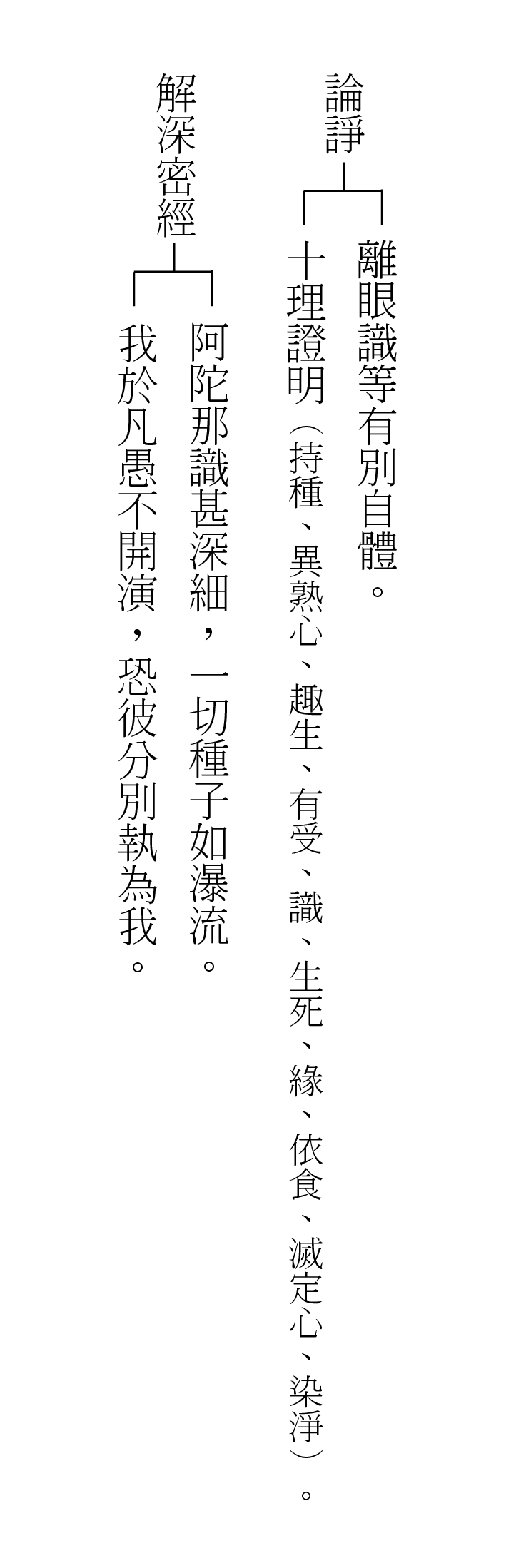

第八識為什麼發生諍論呢?這兩句是議論,不是學理。但所謂論諍,凡夫談不到,釋如下。

「二乘」指的是聲聞、緣覺。

「不了」是不了解。

「因迷執」因迷法執。

「論主」是主張唯識的。

「諍」是諍論。

修行證到聲聞、緣覺的二乘人,他們我執雖斷,但法執未破,功夫只到第六識,找不到第八識,所以不知其有大圓鏡智,僅證到小涅槃。修行有兩種方式,一是由因修果,一是借果修因。小乘多是由因修果,所以對借果修因的大乘法門,多不了解。又因為迷執(法執未破,塵沙惑猶存)的原故,所以佛呼為焦芽敗種。

再說到「論主」,這裡所謂的論主,就是單講唯識的部頭,也就是主張唯識的。但二乘人怎樣與論主諍呢?因為二乘不了知阿賴耶識,主張唯識的論主,就在成唯識論指出十種理論,證明第八識是有,是獨立的,但二乘堅執說沒有,因此能與論主諍論。

🅾︎論諍:

◉離眼識等有別自體。

◉十理證明(持種、異熟心、趣生、有受、識、生死、緣、依食、滅定心、染淨)。

🅾︎解深密經:

◉阿陀那識甚深細,一切種子如瀑流。

◉我於凡愚不開演,恐彼分別執為我。

下面四句偈講此識的行相及業用(起什麼作用),請看第一句偈:

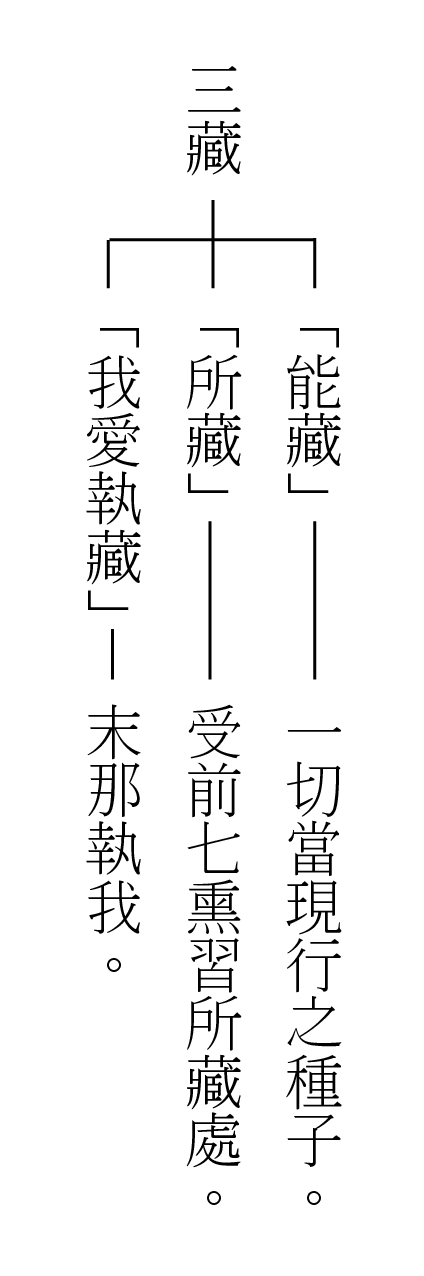

先表解「三藏」。

🅾︎三藏:

◉「能藏」──一切當現行之種子。

◉「所藏」──受前七熏習所藏處。

◉「我愛執藏」──末那執我。

解:

上表「能藏」一切現行之種子,這裡所說的種子,就是落謝的影子。

如果不明白,可以拿下雨做例子。我們眼睛看到落下來的雨是一條線的形狀,其實它是雨點結合而成的影子,這類現行的影子,第八識都能收藏。又如眼睛看電燈,看久了的時候,再移眼光到別處,仍然可以看見電燈,這就是種子的作用。

這類的種子含藏在第八識的時候,是可能繼續永遠的存在的。但是若經過眼識,則這個影子起來,那個影子就消失,是斷續的,所以這種眼識的斷續作用,又名開導緣。

以上是解能藏,現在再來解「所藏」。前七識造作的一切種子,都收藏在裡面,永遠填不滿。至於「我愛執藏」就是第七識執我的影子,也收藏很多。

三藏已經解釋完畢,次解「浩浩」與「不可窮」。

「浩浩」是廣大的意思。

「不可窮」是不可窮知。

這個浩浩廣大的第八識,它的能所藏暨我愛執藏,這三藏種子,實在是不可窮知。說個比喻,浩浩比如大海,所藏的種子比如水,藏原沒有關係,就怕起風浪,風可比如一切境界,所以下句說:

「淵深七浪」淵源甚深的七種波浪。

「境為風」外境如風。

波浪原來很多,大別可分七類,就是前七識,隨時可以生起現行作用來,就是俗語所說:「時時妄動」的意思。所有世間形象,如人、物等,都是由這七浪生起,但識為何能生其現行作用來呢?就是因為受外境(本來沒有外境,此是假說)的引動,這個外境就比作風。禪家說過,心本不生因境有,和這意義相通。不過唯識是以識為主罷了。

「受熏」是受熏染。

「持種」是保持受熏所成習氣。

「根身器」是指人體及其依靠生長的器界。

第八識的變動(也就是業用)大別有五種:(一)受熏,(二)持種,(三)內變根身,(四)外變器界,(五)去後來先做主公。

先講受熏、持種:第八識受熏染後,好像平常我們用樟腦熏衣裳,日後樟腦雖消失,而樟腦氣味還存留衣裳上面,它的被熏染成習氣保持不去,就是「持種」。由持種就能起變化,變什麼?變「根身」。

人體就是根身,現代科學家都認為人體的構成是父精母血,但他們不知道單是父精母血,仍不能起變化,其間仍須要加「識」,所謂三和合後,才能起變化,變成根身,根身就是正報。有正報就必須有依報,才能依靠生長,這依靠生長的依,就是器界。

器界的意思,是說萬物如器具,所以器包括一切,也是第八識種子所變。講到這裡我們再進一步說明唯識無境的道理。既然我們的身體(正報)是唯識所變,就是身外的山河大地(依報)也莫不是唯識所變。現在再拿成就四智的菩薩所悟入的道理,來具體說明一下。看下表。

﹝↓圖表文字﹞請依原表為準

🅾四智菩薩 唯識菩提:

◉相違識相智

◉無所緣識智

◉自應無倒智

◉隨三智轉智:自在者智(變相)、觀察者智(有相)、無分別智(空相)。

解:

一、相違識相智:意思是說互相違背心識所見形相的智慧。就是說,好像同在一個地方,許多人同見河水,但餓鬼看見的是濃血,天人看見的是琉璃,而魚蝦看見的卻是牠們的舍宅。可見隨眾生的業不同,而所見有異了,如果外面境界一定是實在的話,那麼為什麼眾生所見各各不同呢?

二、無所緣識智:意思是沒有所緣的外境識智。就是說過去的事已經過去了,他還是想得起來,未來的雖然還沒有來,他可以預料和計劃。好像夢中事,鏡中像,水中月,空中花,我們可以想像而知,可以隨意製造,都不是實有的東西,夢中事,鏡中像等既是虛假,其餘我們所見的一切外物,也應同樣是虛假的,假如真有,就不能隨意製造。

三、自應無倒智:意思是自己應當不是顛倒的智。意思是說,我們愚癡的凡夫,所分別的外境,如果是有的話,那就不應當是顛倒的分別,那也用不著修行,就可以解脫生死了。

四、隨三智轉智:那三智呢?

(一)隨自在者智轉智。就是說,已經證得了心自在的菩薩,無眼、耳、鼻、舌、身、意,性境不從心的情形沒有了,可以隨心轉變山河大地成黃金、成琉璃,這就是唯心無境;如果外境是實有的話,怎麼可以隨心轉變呢!

(二)隨觀察者智轉智。就是說,一般有禪定修法觀的人,他們隨便觀那一境界,都可以眾相現前,如果外界是有實在的話,怎麼可以隨心轉變呢!

(三)隨無分別智轉智。就是說,菩薩得了無分別智的時候,不起分別,一切的境相統統不現前了,如果境是實在的話,那怎麼可以使他不現呢!

由上面四智菩薩所悟入的道理看來,就可以進一步認識唯識無外境了。所以禪家有兩句話「夢裡明明有六趣,覺後空空無大千」,還有六祖的風動、幡動之說法,都是體認到無外境的話。

「去後」是人死後第八識最後去。

「來先」是生時第八識最先來。

「作主公」是做主人公。

人死時,前五識先滅,第六識、第七識以次相隨,第八識最後才去,所以說去後;在投胎的時候,第八識最先來,因此它能作一切眾生去後來先的主人公。

下面最後一首偈,講的是第八識轉識成智(即此識轉依相),請看第一句:

不動地前,就是第八地菩薩以前,第七遠行地的時候,纔捨藏,就是才能捨掉我愛執藏,種子才能少藏,解了纏束,但尚未完全捨去。

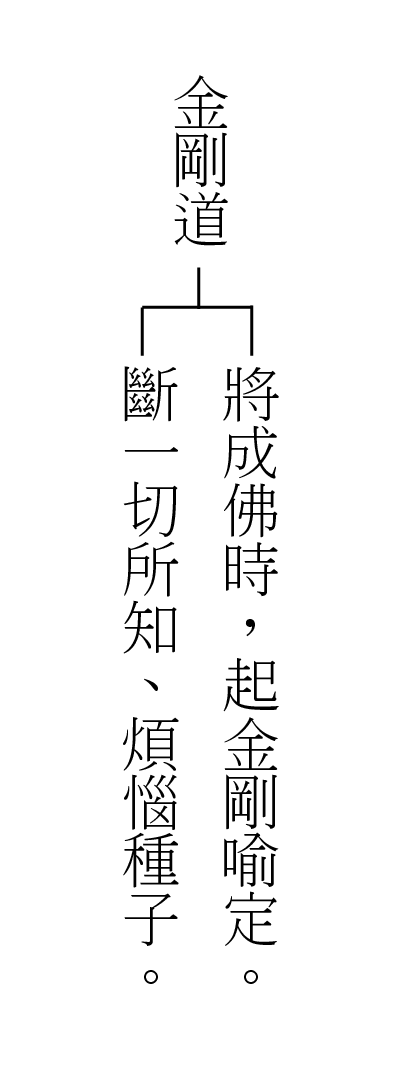

看表。

🅾︎金剛道:

◉將成佛時,起金剛喻定。

◉斷一切所知、煩惱種子。

解:

十地菩薩在將成佛的時候,起金剛喻定,這個金剛喻定,是不按方法,自己起的,能將俱生以及後來的邪知邪見所染著,通通斷除。

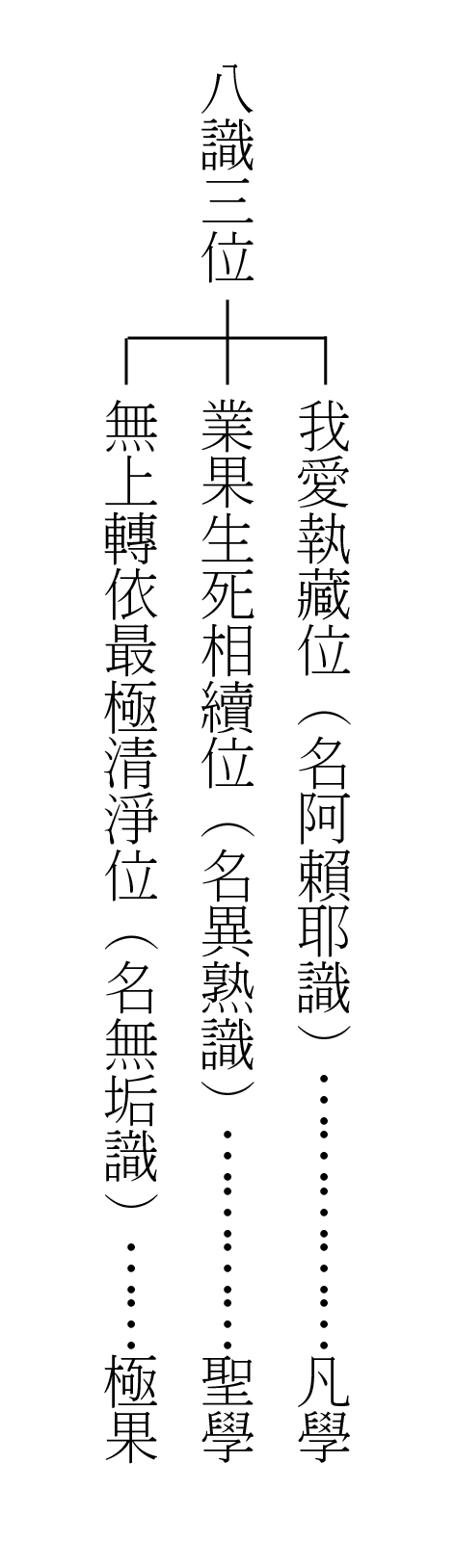

所謂「異熟空」,再看右表。

🅾︎八識三位:

◉我愛執藏位(名阿賴耶識)……………凡學

◉業果生死相續位(名異熟識)…………聖學

◉無上轉依最極清淨位(名無垢識)……極果

解:

第八識第一位是「我愛執藏位」,名為阿賴耶識,是凡夫執我的學問。

等到用功修行到相當程度以後,就由「我愛執藏位」換到第二位「業果生死相續位」,名異熟識。也好比我們從這間小講堂,換到那邊大講堂的情形一樣。

這是進入聖賢的學位,我執雖破,法執尚存,在異熟位上仍脫不了生死。

等到再進一步,十地菩薩起金剛喻定以後,這個異熟果識,才能得到完全的空,由此就可證到第八識的第三位「無上轉依最極清淨位」,名無垢識,得到極果。(無上轉依最極清淨位,也就是阿耨多羅三藐三菩提。)

請接看下文:

到了這個時候,雜染有漏的第八阿賴耶識,就變成無垢清淨識,大圓鏡智也同時發現。

那麼大圓與無垢有什麼分別呢?大圓比如有茶的茶杯,無垢就可以比作無茶的茶杯。這二識同時發現,就可以普照十方世界,在微塵數的佛土中廣度眾生了。

全部的八識規矩頌,至此已約略講畢,至於如何轉八識成四智,並它的修行方法如何?那就要修五重唯識觀。