佛具有「業智力」,對於眾生造的善業惡業、處事因緣果報,若多若少,若定不定,皆了知無礙。(因佛已證無漏淨業,八識轉成四智,故有業智力。)可悲啊!眾生個個容貌不同,言語有異;有人苦,有人樂;有人愚昧,有人聰慧;有人享受尊榮,有人活得卑賤;有人長壽健康,有人短命夭折。佛以業智力,明白道出其中的業因,可開導世人的迷惑。

眾生複雜的業因,小聖羅漢未必瞭然,何況是不及聖人之輩。有些眾生不明業力因果,往往張狂忿怒,自以為有一得之見,無人能比,一切歸咎於命運,妄言沒有業力因緣。

《禮記.中庸》云:「天命之謂性」,能得善報,自然是好;不得善報,也自然是好,始終相信天命。(「業」,在儒家稱為天命。比如孔子安慰得惡疾的冉伯牛:你德行修得好,卻得惡疾,這是命啊!性命或長或短,都是天所賦予。)

覺皇有業智力(佛有無漏淨業,八識四智等),哀哉有生,貌異音殊,苦樂愚智,尊卑壽夭,故大昭業理,用啟人惑。

小聖之所不及,況非聖者乎?而有譸張忿懫者(譸,張誑也。忿,儨怒也),自謂得一之見,人莫吾之若也,所謂命矣,非業之由也。(有一類背悷之徒,不信業報,皆言天命者也。)

禮曰:天命之謂性。得之自是,不得之自是,以聽天命。(外典稱業為天命,子云。命矣。夫修短之性命,皆自是天之所注也。)

若起一念心,清淨平等,不執著於有為法,不停滯於無為法,即是得佛果之因。

若起利人心,拔除眾苦,是成菩薩之因。

沒有大悲心,但求獨善,則是緣覺因。

知苦而發心,以求自樂,是為聲聞因。

以躭著心,作大善事,是天因。

悠悠忽忽、閒散的行善,無勇猛心,是人因。

雖發大善心,而存我慢、為勝過他人,是修羅因。

起大惡念,作各種惡事,是地獄因。

起多貪心,慳吝不捨,是餓鬼因。

起瞋恚心,造殺生業,是畜生因。

可見世、出世間,染淨因果,總不外乎「現前一念迷悟之心」!

念佛人,並不是一概籠統不清、不明事理。而能於一切境,如鏡子映照影像;相來即顯現,相去即空無。你所說的「境現不勘」(案:指念佛時,心現他境,不去勘察),都是尚未著魔而將要著魔的話,並非預防著魔之語。以你這般躁妄心,急欲得到聖境,反而成為障礙。

值此大劫,不好專志一心念佛,反而妄想紛飛、談論空話嗎?密宗的危險,遠遠不是筆墨所能宣說。祈望你能死守淨土修持,讓他人通通成佛去。學密宗的人,過患就在想要得到神通、意欲當此一身成佛。

念佛人並不是一儱侗,無分曉。乃於一切境,如鏡照相。相來即現,相去即無。汝所說者,通是未著魔而欲著魔之話,非防著魔之話。以汝躁妄心,急欲得此境,故反成障礙也。

當此大劫,好不志心念佛,而妄想紛飛,論說空話乎。密宗之危險,殊非筆墨所能宣。祈死守淨土修持,讓他人通通成佛去。學密宗者,病在欲得神通、欲現身成佛。

佛法的盛衰,跟隨著儒學的興隆更替。儒學的德業學問,實在是佛法的命脈骨髓。所以,在世為真正的儒者,出世才會是真正的學佛人。以真儒的心行來學佛,則不會學成世俗的假佛。

何謂假佛?標立門庭,崇尚施設,取悅耳目,不究極於心的本源。以為具有衣缽,就算是持律。以為名相消文、拼湊文句即是演教。以為機鋒問答、言談偈頌就是禪宗。卻是懷抱名利,心存僥倖,邪見刺心。如此一來,魔王歡喜,世尊永歎。假佛偽道,如同壞周朝王室者,便是齊桓公、晉文公,挾天子以令諸侯之輩啊!

何謂真佛?破我法二執,觀二空真如;自我覺察反省過失,慈悲憐憫他人犯錯;舉心動念,舉足動步,皆為自己出生死、成菩提,也令眾生同出生死、成菩提。

佛法之盛衰,由儒學之隆替。儒之德業學問,實佛之命脈骨髓。故在世為真儒者,出世乃為真佛。以真儒心行而學佛,則不學世之假佛。

何謂假佛?立門庭,尚施設,取悅耳目,不究極於心源。以衣缽為持律,消文貼句為演教,機鋒偈頌為禪宗,名利存懷,偷心見刺,魔王長歡,大聖永歎,壞周室者齊桓晉文耳。

何謂真佛?破我法二執,觀二空真如,自見其過,憫他犯過,舉心動念,舉足動步,皆為自出生死成菩提,亦令眾生同出生死成菩提。

明代成時堅密法師,終身依止蕅益法師,弘傳師道。在《淨土十要.重刻序》中談到「淨土持名方法三大要」,節錄如下:

一者,六字弘名,念念之間,必須具足欣厭。如出獄罪人,逃避監牢,步步欣厭具足。

二者,參禪必不可無淨土,這是為防止退轉墮落。若參禪未證果而流轉生死,豈不令人寒心?淨土必不可涉入禪機,若有禪淨高下的意見分別,修禪、修淨都被破壞。

三者,一句彌陀,若不是大徹體悟的人,不肯全部提起;而最愚的人不分別,也肯全部提起。應當直心念去,不起分別;倘若有些許分別,便成念佛法門的魔障。

淨土持名之法,有三大要焉:

一者,六字洪名,念念之間,欣厭具足,如出獄囚,奔託王家,步步之間,欣厭具足。是故萬緣之唾不食,眾苦之悲莫回。高置身於蓮花,便訂盟於芬利。蛆蠅糞壤,可煞驚慚。

二者,參禪必不可無淨土。為防退墮,寧不寒心。淨土必不可入禪機,意見稍乘,二門俱破。若夫餘宗,在昔之時,不必改絃;但加善巧迴向,在今之世祇可助行。必須淨業專修,冷煖自知何容強諍。

三者,一句彌陀,非大徹不能全提,而最愚亦無少欠。儻有些子分別,便成大法魔殃。只貴一心受持,寧羨依稀解悟。乞兒若見小利,急須吐棄無餘。棒打石人頭,嚗嚗論實事。

宋代,浙江湖州何山的守珣禪師,依止佛鑒禪師,隨順大眾,咨詢請教佛法,仍感高遠渺茫,無從得入。

守珣禪師便收束被子,封存起來,慨嘆說:「此生若不徹證,誓不展被!」

於是,白日打坐,夜晚則站立不倒單,專心致志,如喪考妣。如此持續,超過四十九天。

一日,忽聞佛鑒禪師上堂說:「森羅及萬象,一法之所印。」守珣禪師頓得大悟。

《指月錄》:安吉州何山佛燈守珣禪師,參佛鑑,隨眾咨請,邈無所入。乃封其衾曰:此生若不徹,誓不展此。於是晝坐宵立,如喪考妣。逾七七日。忽佛鑑上堂曰:森羅及萬象,一法之所印。師聞頓悟。

《續傳燈錄》:安吉州何山佛燈守珣禪師,郡之施氏子。參廣鑑瑛禪師不契,遂造太平,隨眾咨請,邈無所入。乃封其衾曰:此生若不徹去,誓不展此。於是晝坐宵立,如喪考妣。逾七七日。忽佛鑑上堂曰:森羅及萬象一法之所印。師聞頓悟。

蓮池大師《禪關策進.誓不展被》:佛燈珣禪師,依佛鑒,隨眾咨請,邈無所入。嘆曰:此生若不徹證,誓不展被!於是四十九日,只靠露柱立地,如喪考妣,乃得大悟。

阿彌陀佛於無量劫前,對世自在王佛,普遍為惡世受苦眾生,發四十八種大願。依願久經長劫,修菩薩行……

若以個人觀之,佛則專為我一人發此大願!

佛之所以種種為我,不過是想要我念佛,希望我往生;欲令我永脫眾苦、廣受法樂;並期待我輾轉化度一切眾生,直到一生補佛而後已。

佛的深恩重德,非父母可以比擬,天地也不足以譬喻那樣的高廣深厚。若非聽聞開示,怎知此意?不讀佛經,又如何知曉此理?從今而後已然知道,唯有竭力精修,盡此一報身,歸命投誠,拼命念佛而已,還有什麼話好說呢!

佛於無量劫前,對世自在王佛,普為惡世界苦眾生,發四十八種大願。依願久經長劫,修菩薩行。……若以一人觀之,佛則專為我一人也。

稱性大願,為我發也。長劫大行,為我修也。四土,為我嚴淨也。三身,為我圓滿也。以致頭頭現身接引,處處顯示瑞應,總皆為我也。

我造業時,佛則警覺我。我受苦時,佛則拔濟我。我皈命時,佛則攝受我。我修行時,佛則加被我。佛之所以種種為我者,不過欲我念佛也,欲我往生也,欲我永脫眾苦,廣受法樂也。欲我輾轉化度一切眾生,直至一生補佛而後已也。

噫!佛之深恩重德,非父母所可比,雖天地不足以喻其高厚矣。非聞開示,安知此意?不讀佛經,安曉此理?今而後,已知之矣。唯有竭力精修,盡報歸誠,拼命念佛而已,復何言哉!

在宋代開封,有一位王姓人,出家後名僧俊,負責僧眾事務,行為多有違犯,不守戒律,恣意犯下身口意三業,不曾修習善因。僧俊既沒有戒行,也未能修善,一日患上輕微的疾病,就這樣死了。但他胸脅兩側還有些許暖氣,經歷三日逐漸甦醒,放聲大哭撲倒在地,詳細說出在幽冥之間發生的事。

他將死時,有二位冥官,驅逐追趕他到大城門前。忽然有一位僧人對他說:「我是地藏菩薩,你在京城時,摹繪了一幅我的形像,沒有禮拜供養,就捨棄在寺院,但我須回報你摹寫的功德。因為你是華嚴宗的人,就教你一行文句:『若人欲求知,三世一切佛;應當如是觀,心造諸如來。』」

地藏菩薩授予經文後,又告訴他:「若你能誦讀此偈,能閉地獄門,能開淨土道,能知一期壽命長短。」他完整地複誦後,就入城面見閻羅王。

閻羅王問:「你有何功德?」他回答:「唯有受持一四句偈。」並當場誦讀。閻羅王便將他放走了。在他讀誦這首偈頌時,聲音所及之處,受苦的人皆得解脫。

京師人僧俊,姓王氏。出家已後,營僧事,犯用巨多,不守戒律,三業自恣行,未曾修善因。既無戒行,亦無修善,痛微疾患而死。其左右脇少暖,經歷三日始蘇,啼哭投身大地,具說幽途事曰。

將死時,有二人冥官,駈追至大城門前,忽有一僧云:我是地藏菩薩,汝在京城時,摸我形像一軀,不陳禮供。而投捨大寺後,我須報摸寫。因汝是華嚴師人,乃教一行文。其文曰:若人欲了知,三世一切佛;應當如是觀,心造諸如來。

菩薩既授經文,謂之曰:誦得此偈,能閉地獄門,能開淨土道,能通報命。

王氏盡誦,遂入見閻羅王,王問:此人,有何功德?答云:唯受持一四句偈。具如上說。王遂放免。當誦此偈時,聲所及處,受苦人皆得解脫。

教化最為首要的,莫過於道德禮義。

住持領眾,若能尊崇道德,學習者也將重視恭敬。若能落實禮義,學習者便恥於貪求競爭。

住持領眾,若面露傲慢之態,學習者則有欺凌暴虐的弊端。

住持領眾,若略顯爭執神色,學習者則有攻訐鬥爭的禍患。

古代聖人明瞭這種情形而防範未然,於是選擇深明事理的人主持叢林,令眾目具瞻,不必言說便即達到教化的功效。

高菴曰:教化之大,莫先道德禮義。住持人尊道德,則學者尚恭敬。行禮義,則學者恥貪競。住持有失容之慢,則學者有凌暴之弊。住持有動色之諍,則學者有攻鬪之禍。先聖知於未然,遂選明哲之士主於叢林。使人具瞻,不喻而化。

宋代高菴禪師,辭去雲居山住持後,圓悟禪師繼任,想要修建早年佛印禪師的臥龍菴,作為高菴禪師休養的住所。

高菴禪師說:「在山林中修行的人,若能獲得道義之樂,形骸不過是外物而已。我已屆七十歲,正如傍晚才會出現的金星、曙光將露的殘月,光影又能持續多久?而且在西山、廬山一帶,林泉相接,都是我隱逸養老之地,何必有自己的住所,然後才感到安樂呢?」

不久,便持杖步行到天台山,最後在華頂峰圓寂。

高菴退雲居,圓悟欲治佛印臥龍菴,為燕休之所。

高菴曰:林下人,苟有道義之樂,形骸可外。予以從心之年,正如長庚曉月,光影能幾時?且西山廬阜,林泉相屬,皆予逸老之地。何必有諸己,然後可樂耶?

未幾,即曳杖過天台,後終于華頂峯。

我初遊蘄州(湖北省)五祖山,遇上佛鑑禪師正在小參(注)。

佛鑑禪師說:「貪欲瞋恚,過如冤賊,當以智敵之。智猶水也,不用則滯,滯則不流,不流則智不行矣,其如貪欲瞋恚何?」

貪欲及瞋恚的罪過有如冤家盜賊,當以智慧抵擋。智慧如水,不運用則停滯,停滯則不會流動,不流動則智慧無法運行,又怎麼奈何得了貪欲瞋恚呢?

我當時雖然年少,心知佛鑑禪師是善知識,於是請求在寺中掛單。

高菴悟和尚曰:

予初遊祖山,見佛鑑小參。謂貪欲瞋恚,過如冤賊,當以智敵之。智猶水也,不用則滯,滯則不流,不流則智不行矣,其如貪欲瞋恚何?

予是時雖年少,心知其為善知識也,遂求掛搭。

十方諸佛,雖然都已圓證窮究法界,然而我們與佛感應並不容易。縱然感慕至極而見佛,不過是暫時離苦,終非究竟。唯有阿彌陀佛,但得一見,當即頓脫生死,永斷苦根!唯此一句阿彌陀佛,應當盡心竭力持念。

我曾作一首偈,其中有言:「世間出世思惟遍,不念彌陀更念誰。」然而念佛不難,難於堅持長久。果能堅持一念,則如將一塊生鐵,鑄造成整塊渾鋼。像是一人與萬人敵,千聖齊臨也遮攔不住,萬牛也挽不回頭!如此久而久之,必能感通相應。

十方諸佛,雖皆證窮法界,然我感之不易。縱感極而見,不過暫時離苦,終非究竟。唯阿彌陀佛,但得一見,即頓脫生死,永斷苦根矣。唯此一句阿彌陀佛,是所當盡心竭力者。

予曾有偈云:世間出世思惟遍,不念彌陀更念誰。然而念佛不難,難於堅久。果能堅持一念,如生鐵鑄成,渾剛打就。如一人與萬人敵,千聖遮攔不住,萬牛挽不回頭。如是久之,必能感通相應。

世人不知三生因果,往往多生疑慮。

有懷疑因果的人說:「眼見世間行善之人,或是無端受到牽累,或是身後沒有子嗣。行惡之人,反而事事順利好運,夫唱婦隨,可見天下沒有什麼善惡之分。」

會這麼說的人,都是因為不知道三世因果,未能深達業理的緣故。

須知因果報應,法則義理通於三世:一者現報,二者生報,三者後報。

所謂的現報,是指現生行善,現今之身即得好報。這種報,必是現身以勇猛心,行大善事,並於十年八載,不退初心,如此現生必得好報。作惡也是這樣。且看心力能達到什麼程度。

生報,是說現身行善作惡,須等到來生,方才受報。在於現生行善的時候,用心不十分勇敢,所行善事,也不怎麼大。所以等到來生,始受果報。作惡也是如此。

後報,或許在過去多生以前,曾作各種善業,到了這一生,方得受報;甚或於未來無量生之後,才得受報。

世人不知三生因果,往往多生疑慮。疑者云:現見世間行善之人,或無端受累,或身後乏嗣。行惡之人,而反事事諧偶,夫唱婦隨,謂言天下善惡無分。如此說者,皆不知三世因果,未能深達業理故也。

須知因果報應,義通三世。一者現報,二者生報,三者後報。

言現報者,現生行善,現身即得好報。此一種報,必現身以勇猛心,行大善事。十年八載,不退其心,故現身必得好報也。作惡亦然。且看心力為如何耳。

言生報者,謂現身行善作惡,須至來生,方得受報。以現生行善之時,心不十分勇敢。所行善事,未甚過大。故至來生,始得受報。作惡亦然。

言後報者,或是過去多生以前,作諸善業。於此生中,方得受報,或于未來無量生後,纔得受報也。

《宗門統要》記載,唐朝唐州(約今河南省泌陽縣境)的紫玉山,有位道通禪師,幼年出家,從學於馬祖道一禪師。

丞相于頔,請問道通禪師:「《法華經.普門品》云:『黑風吹其船舫,漂墮羅剎鬼國』,如何說?」

道通禪師說:「于頔你這漢子,問這種事做什麼?」于頔當下驚然失色。

道通禪師說:「只是這樣一言,便是漂墮羅剎鬼國了啊!」

于頔聞禪師如此說,當即相信領受。

統要云:唐州紫玉山,道通祖師。因于頔丞相問:「如何是黑風吹其船舫,漂墮羅剎鬼國?

師云:「于頔這漢,問汝麼事作麼?」于當時失色。

師云:「秪這箇便是漂墮羅剎鬼國也。」于聞已信受。

諸位念佛,不可太快,快則佛號不清,心不至誠;亦不可太緩,緩則容易昏沉,心亦不誠敬。所以,念佛必須不緩不急。

每日念佛應定數,至多三萬,至少一萬。一年三百六十日,日日做到,不可一日間斷。

正當念佛,要句句分明、字字清徹。從口中念出,耳裡收來,名為口耳相傳、聖凡不隔。依此念去,最極穩當。

到得臨命終時,自然感應道交。阿彌陀佛與諸聖眾,不來而來,親自垂手接引;念佛行人,不往而往,往生西方。

《要解便蒙鈔》注解,約真如門(理),彌陀聖眾,乃眾生心內之彌陀,故不來。極樂乃眾生心內之淨土,故不往。約生滅門(事),故彌陀來而親垂接引,行人往而托質寶蓮。二門唯是一心,接則決定接,來則實不來也;生則決定生,去則實不去。來往唯是一心,故無礙也。

汝等念佛,不可太快,快則佛號不清,心不至誠。亦不可太緩,緩則容易昏沉,心亦不誠敬。故須念佛,要不緩不急。每日定數,至多三萬,至少一萬。一年三百六十日,日日做到,不可一日間斷。

正當念佛,要句句分明、字字清徹。從口中念出,耳裡收來,名為口耳相傳、聖凡不隔。依此念去,最極穩當,到得臨命終時,自然感應道交,阿彌陀佛與諸聖眾不來而來,親垂接引。念佛行人不往而往,往生西方。

萬法可歸納為百法,其中善法有十一條,以「信」為首。在具備信心之前,更無善法。

菩薩階位分為五十五位(注),以「信心位」為轉凡成聖的開始,在初信之前,別無聖人果位。故馬鳴菩薩造《起信論》,僧璨大師作《信心銘》,皆將信心一法,立為入道要門。

北宋王仲回請問楊傑:「念佛如何得以不間斷地念下去?」

楊傑說:「一信之後,更不再疑。」王仲回歡喜而歸。

不久,楊傑夢見王仲回致謝說:「承蒙指示,得大利益,如今我已經往生淨土了!」

楊傑後來遇見王仲回之子,問及王仲回命終的情形,以及過世的時間,正是楊傑得到託夢之日。

噫!「信」的意義是這麼大啊!

十一善法,以信居初。信心之前,更無善法。五十五位,以信為始。信位之前,別無聖位。故菩薩造起信論,祖師作信心銘。以信心一法,為入道要門也。

昔王仲回問於楊無為曰:念佛如何得不間斷去?楊曰:一信之後,更不再疑。王欣然而去。未久,楊夢仲回致謝。謂因蒙指示,得大利益,今已生淨土矣。

楊後見仲回之子,問及仲回去時光景,及去之時節,正楊得夢之日。噫!信之時義大矣哉!

律航法師戎馬半生,中晚年學佛勇猛精進,於淨土法門一聞即信,一信即行,堅固踏實。

法師分享伏妄心得,有感於蕅益大師〈詠淨土詩〉,最為扼要,亦最懇切:

法師曾閉關用功,至外緣漸少,心無所攀。然於現前一念,前塵忽然湧現,倏而念及將來,識神飛颺難制。用種種方法,都不濟事,惟有提起正念,最為有效。親證蕅祖詩偈所示,即便意疾奔馬、識劇猿猴,對於妄念,不必理會;覺即念佛,清楚明朗的六字洪名,全然不夾雜,有如獅子一吼,群獸亂舞般的妄念自當消滅。

為對治妄想,法師更在佛前多次祈禱,法力加持,令己攝心定意,趨入彌陀願海。最後一次,忽然心得開明,憂慮盡消。

律航法師〈淨土法門構成的三要素和持名念佛的四要領〉:靈峰大師〈詠淨土詩〉云:「聞聲見色都忘念,計後思前轉昧心……孤明六字全提出,百獸群中師子音。」這首詩指示念佛法門,最扼要,亦最懇切。余根器鈍,學佛又晚,所以抱定一句佛號一向專念,雖然妄想未能完全泯絕,惟深信佛無诳語,決不欺人,佛大慈悲,亦決不棄我。因此對於淨土法門,絕無絲毫懷疑,向不敢標奇立異,故作翻案驚人的論議,亦不願作反駁文字,甘冒斗诤堅固的嫌疑。

律航法師《百日念佛自知錄》:進關迄今約十餘日,外緣漸少,心無所攀。唯介爾一心,忽而湧憶前塵,倏而計及將來。遠至孩提,小及芥豆,瞥爾情生,識神飛颺,毫厘繫念,纏縛莫解。或預計某事將如何,或料想某人是這般的,是意疾奔馬,識劇猿猴。妄心難制,舉世無比!余近日深覺制心之法,唯有念佛,蕅益大師詩云:「見色聞香皆忘念,計後思前轉昧心……孤明六字全提出,百獸群中師子音」。故對於妄念,不必理他,覺即念佛,妄自消滅。

唐代,江西省撫州石鞏山的慧藏禪師,出家前為獵人。有一天因追逐野鹿,從馬祖道一禪師的菴前經過,而問馬祖禪師:「可有看見鹿跑過去嗎?」

師曰:「你是何人?」

對曰:「射獵人。」

師曰:「你一箭射幾個?」

對曰:「一箭射一個。」

師曰:「你不善射。」

對曰:「和尚善射嗎?」

師曰:「我一箭射一群。」

對曰:「彼此都是生命,何以要射他一群?」

師云:「你既然知道彼此都是生命,為何不自己射自己?」

對曰:「若教我自射,便沒有下手之處。」

師曰:「你這條漢子,曠劫的無明煩惱,今日頓息了。」

慧藏禪師當場拋擲弓箭,投靠馬祖禪師出家。

石鞏慧藏禪師,昔為獵人。趁鹿,從馬祖菴前過。

問祖:「見鹿過不?」

曰:「汝是何人?」云:「射獵人。」

祖曰:「汝一箭射幾個?」曰:「一箭射一箇。」

祖曰:「汝不善射。」曰:「和尚善射不?」

曰:「吾一箭射一群。」曰:「彼此是生命,何射他一群?」

祖云:「既知如是,何不自射?」曰:「若教某甲自射,即無下手處。」

祖曰:「這漢曠劫無明煩惱,今日頓息。」師當擲弓箭,投祖出家。

往昔有一位城東老母,與釋迦牟尼佛生在同一世,而不想要見佛。每每看見佛前來,即便迴避。雖然如此,城東老母無論轉向南北東西哪一面,總是能看到佛;甚至以手掩面,於十指掌中,也總是現出佛來。

而現在,大眾早也念佛,晚也念佛,乃至行住坐臥,舉筷子拿湯匙,無不在念佛,怎麼佛卻不現前?試問這是什麼緣故?

經云:「若能轉物,則同如來」,則處處門開。如果心能轉境而不隨境轉,當下即等同如來,能遍達一切諸法,處處無礙。所以說:

昔日城東老母,與佛同生,而不欲見佛。每見佛來,即便迴避。雖然如是,回顧南北東西,總皆是佛。乃至以手掩面,於十指掌中,亦總是佛。

現前大眾,早也念佛,晚也念佛,乃至行住坐臥,舉筷拈匙,無不念佛,怎麼佛不現前?試問有何緣故。若能轉物,即同如來,處處門開。

朝朝暮暮把心誠,直念彌陀不亂行;淨土唯心彈指到,何勞㤔歷百餘城。

唐代,開元寺智辯法師,長期精勤學佛,講經辯才巧妙,聽眾卻寥寥無幾,於是遍訪名山,想要求教於智者。

到了衡嶽寺,法師反覆推究經疏義理後,很自責的說:「莫非是我所解的義理違背聖意?」這時有位老僧,拄著錫杖走過來說:「你所識甚廣,豈會不知道箇中原因?佛尚且不能度無緣之人,何況剛發菩提心的人呢,你只是與眾生無緣罷了。」

老僧接著問智辯法師有多少錢糧,法師說現有的就只有九條衣而已。老僧說:「這樣就夠了,把它賣掉,拿這些錢去採買粥糜油餅等食物。」

之後,兩人來到郊野,將購置的食物鋪散開來。智辯法師焚香長跪祝禱說:「今日得我所施食的眾生,願下輩子與我同為菩提眷屬,我必當教導你們學佛,令得覺悟。」說完,禽鳥紛紛飛來啄食,其他蟲類更是多不勝數。

老僧提醒他:「過了二十年,你才可以重新開演法會,如今暫且周遊各處,還不到講法的時候。」智辯法師從此精進不倦地研學,等到二十年後回到河北鄴城,大規模講經弘法,聽眾盈門,多達千數人,皆為二十餘歲的青年,長者則十無二三。

釋智辯,長勤梵學,遍歷名山。至衡岳寺,獨自尋繹疏義。復自咎責曰:所解義理,莫違聖意乎?

老僧振錫而入曰:師識至廣,豈不知此義。大聖猶不能度無緣之人,況其初心乎。師只是與眾生無緣耳。

老僧問辯:今有幾貲糧耶?辯曰:見受持九條衣而已。老僧曰:只此可矣。必宜鬻之。以所易之直,皆作糜餅油食之物。辯如言作之,約數十人食。

遂相與至坰野之中,散掇餅餌。焚香長跪。祝曰:今日食我施者,願當來之世與我為法屬,我當教之得至菩提。言訖烏鳥亂下,啄拾地上。螻螘蠅蠁,莫徵其數。

老僧曰:爾後二十年,方可歸開法席,今且周遊,未宜講說也。

辯由是精進不倦研摩,至二十年却歸河北。盛化鄴中,聽眾盈千數人,皆年二十餘,其老者無二三人焉。

世上最當珍重的,莫過於精神。世間最應愛惜的,莫過於光陰。一念清淨,緣起的便是佛法界。一念雜染,就是九法界生起之因。凡是一動念,則落下十法界種子,可不珍重嗎!是日已過,命亦隨減。一寸時光,即一寸命光,可不愛惜乎!

若知道精神的珍重性,則不會輕率地運用,並將念念執持佛名。明白光陰不可虛度,便會時時刻刻熏修淨業。

倘若捨棄佛名,而別修聲聞、緣覺、菩薩三乘的

通途聖行,也是浪用精神。又像是千石重弩,只為鼷鼠而發動,

更何況乃至造作的是六凡生死之業?

倘若棄置淨業,而另取權乘小果,既是虛度光陰,更是以如意寶珠,換取一衣一食,更何況捨此求取人天有漏的果報呢?

如是珍重,如是愛惜,則可令心念專一,容易與佛感應道交;並能勤勉修行,道業更容易有所增長精進。

世之最可珍重者,莫過精神。世之最可愛惜者,莫過光陰。一念淨,即佛界緣起。一念染,即九界生因。凡動一念,即十界種子,可不珍重乎!是日已過,命亦隨減。一寸時光,即一寸命光,可不愛惜乎!

苟知精神之可珍重,則不浪用,則念念執持佛名。光陰不虛度,則刻刻熏修淨業。

倘置佛名而別修三乘聖行,亦是浪用精神,亦是千鈞之弩,為鼷鼠而發機,況造六凡生死之業乎?

倘置淨業而別取權乘小果,亦是虛度光陰,亦是以如意寶珠,而貿一衣一食,況取人天有漏之果乎?

如是珍重,如是愛惜,則心專而佛易感,行勤而業易精。

念佛,心不歸一,由於生死心不切。若作將被水沖火燒,無所救援之想,及將死將墮地獄之想,則心自歸一,無須另求妙法。故經中屢云:「思地獄苦,發菩提心。」此大覺世尊最切要之開示,惜人不肯真實思想耳。

地獄之苦,比水火之慘,深無量無邊倍。而想水沖火燒則悚然,想地獄則泛然者,一則心力小,不能詳悉其苦事,一則親眼見,不覺毛骨悚然耳。

北宋佛眼清遠禪師,讀到《法華經》「是法非思量分別之所能解」,請教講師此句經義,講師答不上來。清遠禪師感嘆道:「義學名相,無法用來解決生死大事。」於是南下遊學。

行路到廬州熨斗寺前,正值下雨,路面泥濘,清遠禪師忽然滑倒了,心中生起煩惱,自言自語說:「我行腳遠遊,參禪又無所得。從早到現在,也都還沒用飯,還要承受這麼多辛苦。」

忽然聽到有兩人相罵:「你猶自煩惱在。」你的煩惱還在啊!清遠禪師一聽,忽感歡喜,卻找不到煩惱在何處。

宋代佛眼清遠禪師,因讀法華經,至「是法非思量分別之所能解」,持以問講師,講師莫能答。師嘆曰:義學名相,非所以了生死大事,遂卷衣南遊。

山僧舊日在先師會裏,受廬州化士,行至熨斗寺前,值泥雨,忽然滑倒,心中煩惱,自言:「我行腳,禪又參不得。自早至今,飯又未喫,更恁麼受辛苦。」

聞有兩人相罵道:「你猶自煩惱在。」山僧聞得,忽然歡喜,却尋不煩惱處不得。蓋為打疑情不破,後來四五年方知得。

唐代海東(朝鮮)的元曉法師,計畫航海來大唐,走訪名山,求法尋道。

元曉法師,獨行在荒涼的山坡,夜晚暫宿在墳塚之間,感到非常口渴,就伸手捧起坑洞的泉水來喝,甜美清涼。等到黎明,再看那窪水,水底竟然有髑髏!頓感噁心,想把喝下的水都吐出來。

此時,元曉法師猛然省悟,深深嘆道:「心生則種種法生,心滅則髑髏不二。如來大師曰:『三界唯心』,豈欺我哉!」

識心一起,萬法差別相狀隨之而生;識心若息,則髑髏與清水毫無二致。佛在《華嚴經》說:「若人欲了知,三世一切佛,應觀法界性,一切唯心造。」原來不是欺矇我啊!

於是元曉法師,不再前往大唐尋師覓道,回到海東,注疏《華嚴經》。

唐,僧元曉者,海東人。初航海而至,將訪道於名山。獨行荒陂,夜宿塚間,渴甚。引手掬於穴中,得泉甘凉。黎明視之,髑髏也。大惡之,盡欲嘔去。

忽猛省大嘆曰:「心生則種種法生,心滅則髑髏不二。如來大師曰:『三界唯心』,豈欺我哉。」遂不復求師,還海東,疏華嚴經。

一寺的住持,當以眾智為智,以眾心為心,唯恐有一事一物不合情理。故須勤於徵詢採納意見,以求完善。應當問理上的對錯,何必論事的大小。若理是正確的,雖花費大而去做,又有何傷?若事情為非,雖用度小而免除,又有何害?

所謂:「小者大之漸,微者著之萌。」小錯漸成大錯,隱微漸成明顯,所以賢者慎於初動,聖人以起始為戒。涓滴小水流失,若不遏止,終變桑田。炎炎熱氣,不去滅除,終將燎原。當洪流、烈火形成災禍,雖想挽救,也無能為力了。

古書說:「不矜細行,終累大德。」不謹慎於微細的舉止行為,終將傷害盛美大德,就是如此啊!

圓悟曰:住持以眾智為智,眾心為心。恆恐一物不盡其情,一事不得其理。孜孜訪納,惟善是求。當問理之是非,詎論事之大小。若理之是,雖靡費大而作之何傷。若事之非,雖用度小而除之何害。蓋小者大之漸,微者著之萌,故賢者慎初,聖人存戒。涓涓不遏,終變桑田。炎炎靡除,卒燎原野。流煽既盛,禍災已成。雖欲救之,固無及矣。古云:不矜細行,終累大德。此之謂也。

世間的饑饉、旱災、水災、戰爭、瘟疫,都是「心」感召而來的。曾經聽聞醫生治病,必先探尋疾病的根源,然後對症施藥。挽救時世也是如此,救世必先「救心」,心是一切病的根源。而想要尋求救心之法,就必須崇尚重視佛的教化。

佛的教化如何可以救心呢?也就是「持戒」而已,「習定」而已,「修慧」而已!世間之所以會有倚強凌弱、以眾暴寡,以致相爭、相奪、相殘、相殺,無有已時,皆由於貪瞋癡使然。以此貪瞋癡之毒,造無邊的惡業。由是饑饉、旱災、水災、戰爭、瘟疫,接踵而起,後果不堪設想。

然則,何以挽救呢?「戒」可以「救貪」,「定」可以「救瞋」,「慧」可以「救癡」。持行這三無漏學,滅除那三毒。三毒既除,又還有那些災難嗎?

饑饉、旱潦、刀兵、瘟疫,皆心之所感召也。嘗聞醫之治病也,必先探其病之源,然後施之以藥。救世亦然,救世必先救心,心乃諸病之源也。而欲求救心之法,則佛化尚矣。

佛化之所以救心者何?亦曰持戒而已矣,習定而已矣,修慧而已矣。世之所以強淩弱眾暴寡,以至相爭相奪相殘相殺而無已者,皆由貪瞋癡之使然。以此之毒,造無邊之惡業。由是饑饉旱潦刀兵瘟疫接踵而起,伊于胡底矣。

然則何以救之?曰戒所以救貪也,定所以救瞋也,慧所以救癡也。持此三學,除彼三毒。三毒既除,而猶有饑饉旱潦刀兵瘟疫等災乎?

隋朝智藏法師,駐錫的開善寺,有一位沙彌,十五歲就具足威儀,又通達人情,見到的人都稱揚讚歎。

有一位相師,告訴智藏法師說:「這沙彌沒有多少壽命。」智藏法師悲憐沙彌,讓他回到俗家。經過五年,沙彌回來了。智藏法師感到奇怪,問相師:「沙彌的面相改變了嗎?」相師回答:「他的相已經改了,得有八十年壽。」智藏法師大感驚歎奇異。

智藏法師問沙彌:「你這些年做了什麼殊勝的功德呢?」

沙彌說:「弟子並沒有另修其他功德,之前在僧房,聽聞一句偈頌:『諸佛兩足尊,知法常無性,佛種從緣起,是故說一乘。』從此經常稱念,背誦熟記,諷誦了不知幾千萬遍。一天夢見一位身穿紅袍的官人,拿出一卷書,自稱是官牒,隨即翻讀說:『你的壽命本來只有十八,如今依靠諷誦一首偈,變成八十歲,這就是你延壽的因緣。』」

智藏法師讚歎說:「這首偈,是《法華經‧方便品》的文句。你依經持誦妙偈,而得延壽啊!」

隋朝開善寺藏公,有給仕沙彌,年十五能識威儀,不違人情。見者稱神情。時有河(阿)胤之,謂藏曰:「此沙彌全無年壽。」藏聞之悲愍。沙彌遂歸父母家。過五箇年,還投藏所,藏公生希奇念。對胤更告之曰:「此沙彌為相改耶?」答曰:「相既改,得八十年壽。」藏公大歎異。

語沙彌云:「汝有何勝功德?」沙彌答云:「更無修功德,唯昔於僧坊,聞一偈:所謂『諸佛兩足尊,知法常無性,佛種從緣起,是故說一乘。』口遊諷誦,不知幾千萬遍。時夢,赤服官人,以一卷書自稱官牒,即披讀云:汝壽唯十八,今依誦一偈,變成八十。」是其延壽緣也。

藏公歎曰:「此偈者,法華經方便品文。汝依誦妙偈,得延其壽。」

楊傑,字次公,北宋安徽省無為縣人,年少即登科,名列前茅。

楊傑深明禪門宗旨,認為眾生根器有利有鈍,要說到能夠即近而易知,簡要而易行之法,唯有西方淨土法門。只要一心觀像、觀想或持名念佛,便可仗佛願力,直生安養國。

《般舟三昧經》云:「跋陀和菩薩問釋迦佛云:『未來眾生,云何得見十方諸佛?』佛教令念阿彌陀佛,即見十方一切諸佛。」不信佛所說,又有什麼話可以相信?不生極樂淨土,又有何佛土可生?

楊傑晚年,畫一幅丈六金身阿彌陀佛像,並依畫供養、觀像念佛。到了壽終,感佛前來迎接,端坐往生。

楊傑辭世作了一首頌:「生亦無可戀,死亦無可捨。太虛空中,之乎者也。將錯就錯,西方極樂。」對於生,沒有什麼可貪戀,對於死,也沒有可捨之處。太虛空中,不過都如文言虛詞。當於此間將錯就錯,藉假修真,求生西方極樂世界。

蓮池大師頌揚說:「『將錯就錯』一語,蘊藉不少。嗚呼!安得人間才士咸就此一錯耶?」楊傑辭世頌「將錯就錯」這一句,蘊藉含蓄,寓意不少。如何能夠得有人間才士,都如他這般就此「將錯就錯」呢?

無為楊傑次公,少登高科。明禪門宗旨,謂眾生根有利鈍,即其近而易知,簡而易行者,唯西方淨土。但一心觀念,仗佛願力,直生安養。般舟三昧經云。跋陀和菩薩問釋迦佛云:未來眾生,云何得見十方諸佛?佛教令念阿彌陀佛,即見十方一切諸佛。不信佛言,何言可信?不生淨土,何土可生?次公晚年,畫丈六阿彌陀佛像,隨行供養觀念。至壽終時,感佛來迎,端坐而化。其辭世頌曰:生亦無可戀,死亦無可捨。太虗空中,之乎者也。將錯就錯,西方極樂。

蓮池大師贊:將錯就錯一語,蘊藉不少。嗚呼!安得人間才士咸就此一錯耶。

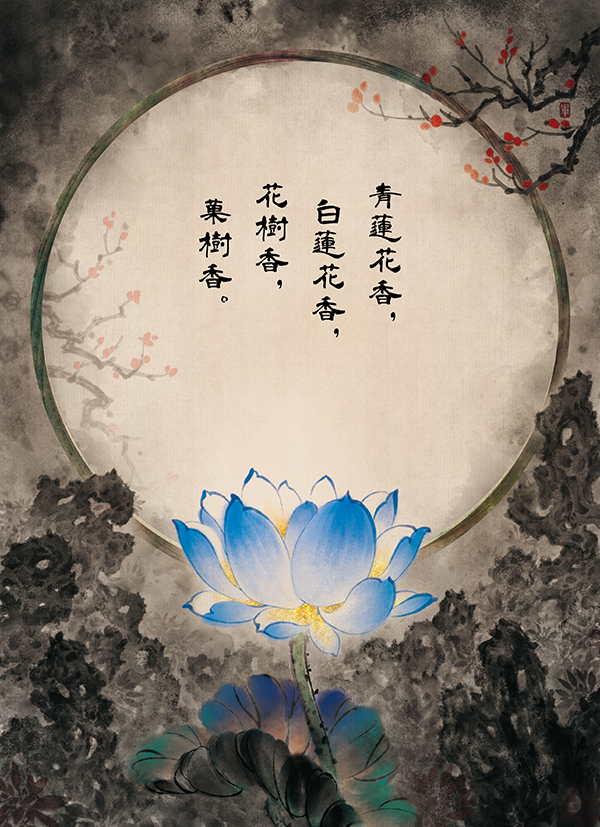

南宋紹興末年,明州奉化縣(今浙江省),有一位趙姓人,朝廷封贈他的母親為安人。

趙母重視佛法、齋戒,課誦《法華經》。她的居室中有一位女僕,每每偷偷聽趙母誦經,久而久之不經意記得四句經文,所謂「青蓮花香,白蓮花香,花樹香,菓樹香」。

自此以後,舉止動靜,常吟詠不絕。旁人聽到了,只當成笑話。殊不知,這位女僕有她的用心處。

一天,女僕做事違背了主人之意,被陵遲至死,他們把屍身埋藏在後園。奇異的是,屍身上忽然秀出了一朵青蓮花,香色可愛。

這件事他人都不知道,僅僅趙母暗自記下來,知道乃是所誦的四句經文,而有此感應。趙母恢復本色,不再隱藏她的修持,暗中告訴虛堂本空法師。本空法師常常舉出此公案度化眾生。

宗曉法師曾經親聞這段事蹟,記於《法華經靈驗傳》中。

紹興末,明州奉化縣,有姓趙人,其母安人,重佛齋戒,誦法華經。房下有一女使,每竊聽,久久忽記得四句,所謂「青蓮花香,白蓮花香,花樹香,菓樹香」。自此,動靜施為,常吟詠不絕。人聞之,謂為笑語。殊不知,此女亦有用心處。一日作事乖主意,陵遲至死,遂以其屍潛瘞後園。異時,忽於其上,秀出青蓮花一朵,香色可愛。餘人不知。其由,獨安人默而識之,蓋所誦四句經,感應之如是也。安人復不匿其德,密說與虛堂法師本空,空每舉以化人。宗曉嘗親聞其說,聊記于此。

宋代可觀法師,江蘇華亭人。十六歲受具足戒,學依天臺宗。

當時有位擇卿禪師,畢生弘法于浙江車溪,故又號車溪禪師。可觀法師聽說擇卿禪師聲震江浙,便負笈從師,而得承法脈。

有一天,可觀法師聽到擇卿禪師舉唱(禪宗舉示唱道點撥之法)云:「般若寂寥~」忽有所悟,如服下一杯疏壅通塞、引火歸元的降氣湯,可觀法師聞而心服。

宋孝宗淳熙九年,可觀法師示現圓寂,享年九十一歲。

生前,大慧宗杲禪師曾從徑山前來,與可觀法師言談一整天,而讚譽他為「教海老龍」。

可觀法師,宋代僧。江蘇華亭人,俗姓戚(一說傅)。字宜翁,號解空、竹庵。十六歲受具足戒,學天台。初依止南屏精微,後聞車溪擇卿禪師(因畢生弘法于車溪,故號“車溪”)聲震江浙,負笈從之,得其法。淳熙九年示寂,享年九十一。生前,大慧宗杲曾由徑山前來相與言談終日,譽之以「教海老龍」。

在《補續高僧傳》記載:「可觀,字宜翁,華亭戚氏子,年十六具戒。聞車溪聲振江浙,負笈從之。一日聞舉唱云:『般若寂寥』,忽有悟入,如服一杯降氣湯,師聞而心服。」

道信禪師,原是蘄州(今湖北省蘄春縣)的司馬氏。

還是沙彌時,遇到僧璨禪師。

道信禪師問:「願和尚賜與解脫束縛的法門。」

祖師反問:「是誰束縛你啦?」

道信禪師說:「無人束縛。」

祖師又問:「那何須更求解脫?」

道信禪師在祖師之言下大徹大悟,不久便受具足戒,僧璨禪師將衣缽傳授給道信禪師。

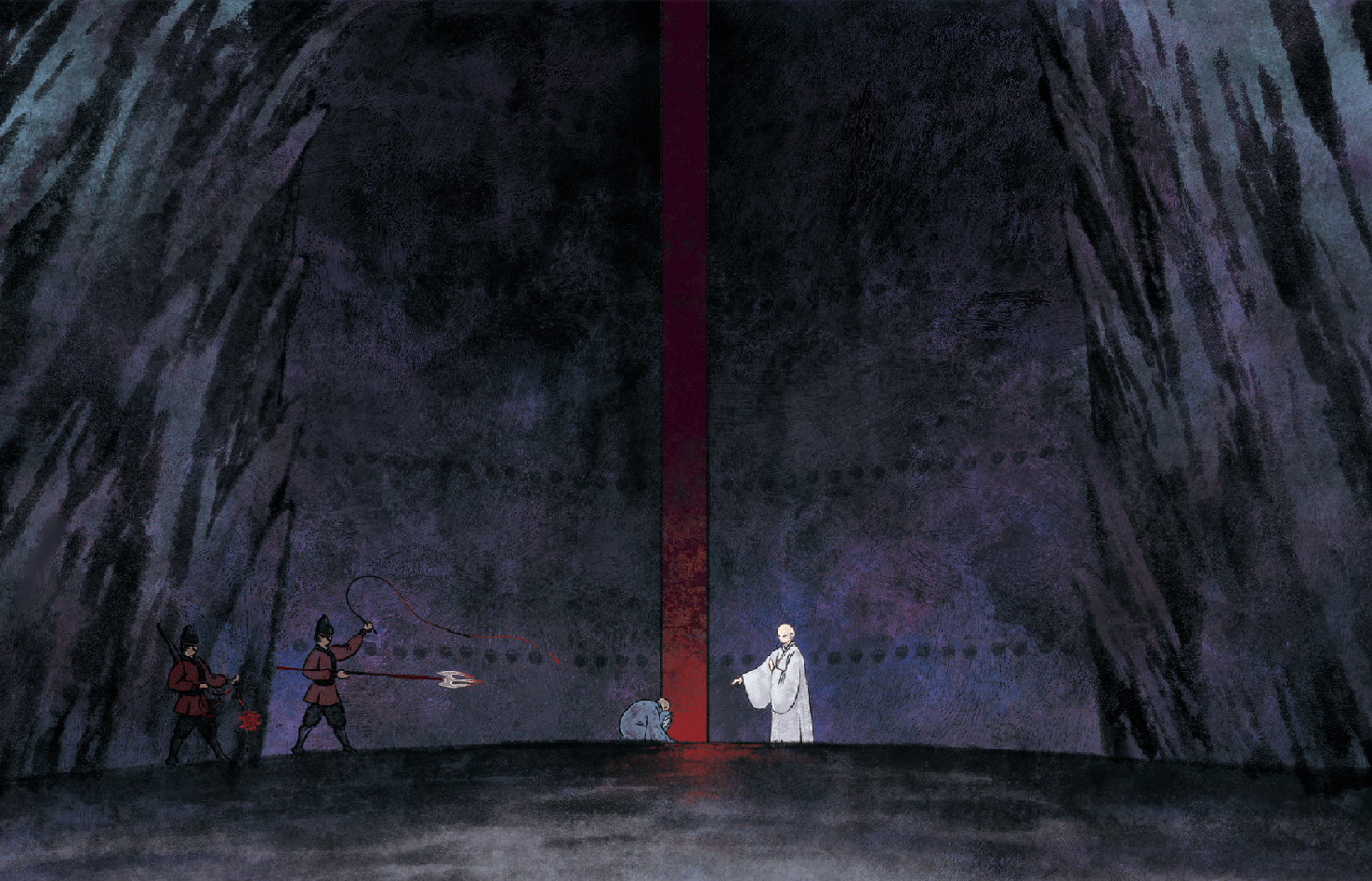

唐高祖武德期間,道信禪師居住在破頭山(今湖北黃梅縣)。貞觀年間,唐太宗曾三次下詔令赴京師,道信禪師都稱病推辭。

太宗吩咐使者告訴法師:「若果真不起身,就取下首級。」使者傳達諭旨,道信禪師引頸受刃。

使者回報太宗所見所聞,太宗對道信禪師更加敬重,於是賜與珍貴的絲織品,成全道信禪師不願出山的志節。

後來,道信禪師將法傳給弘忍禪師後,於永徽二年九月,安坐而化。寶塔設在東山黃梅寺(今湖北黃梅縣),唐代宗追諡為「大醫禪師」。

禪宗四祖道信禪師,俗家是蘄州的司馬氏。還是沙彌時,遇到三祖僧璨禪師。

道信禪師問:「願和尚賜與解脫法門。」

祖師反問:「是誰縛汝?」

道信禪師說:「無縛。」

祖師又問:「何為更求解脫?」

道信禪師在祖師之言下大徹大悟,不久便受具足戒,僧璨禪師將衣缽傳授給道信禪師。

唐高祖武德期間,道信禪師居住在破頭山;貞觀年間,唐太宗曾三次下詔令赴京師,道信禪師皆稱病推辭。

太宗吩咐使者告訴法師:「若果真不起身,就取下首級。」使者傳達諭旨,道信禪師引頸受刃。使者回報太宗所見所聞,太宗對道信禪師更加敬重,於是賜與珍貴的絲織品,成全道信禪師不願出山之志。

道信禪師傳法弘忍禪師後,於永徽二年九月,安坐而化。寶塔設在東山黃梅寺,唐代宗追諡為大醫禪師。

宋代東林寺的道顏禪師,送高菴法師到天臺山,回寺後,稟告雪堂道行禪師說:

那邊有位世奇首座,成都人,得法於清遠禪師。清遠禪師命他分座說法。

世奇禪師堅決推辭,說:「此非小事,就如同金針刺眼,毫髦若差,眼睛就會被戳破。願生生居學地,而自煅煉。」

清遠禪師以詩偈讚歎他說:

人有道,因為頻頻退讓。謙和者,源自於擅長迴光自照。不知自己的境界已直上青雲,卻還藏身於大眾當中。

世奇禪師,後來在今浙江的景星巖,隱居三十年,影不出山。正所謂「形不動而影不流」,有德高僧,一生志在了脫生死,遠離名利。

江州東林萬菴道顏禪師,潼州解氏子,嗣大慧杲禪師。送高菴過天台,回謂予(雪堂道行禪師)言:

彼中有箇德貫,即世奇首座,成都人,得法于佛眼清遠禪師,南嶽下十五世,清遠命分座說法。

師固辭曰:「此非細事,如金針刺眼,毫髦若差,睛則破矣。願生生居學地,而自煅煉。」

遠美以偈曰:「有道只因頻退步,謙和元自慣回光,不知已在青雲上,猶更將身入眾藏。」

後隱居景星巖三十載,影不出山者,謂形不動而影不流也。

龍學耿公為郡,特以瑞巖迎之。貫辭以偈曰:「三十年來獨掩關,使符那得到青山;休將瑣末人間事,換我一生林下閒。」使命再至,終不就。耿公歎曰:「今日隱山之流也。」

朱梨槃特是佛的弟子,資質較為駑鈍,他的哥哥告訴他:「你若不能持戒,就還俗作回在家人吧!」朱梨槃特很傷心,到祇洹精舍,站在門邊哭泣落淚。

佛陀對他說:「你何故悲傷呢?」朱梨槃特便訴說兄長所言。佛陀告訴他:「勿懷怖畏,我成為無上士、正等正覺,非由你的兄長而得道,不必因他的話感到難過。」

佛陀牽著朱梨槃特到達靜室,教他執持「掃篲(帚)」,背誦「掃篲」二字。朱梨槃特誦了掃就忘了篲,背了篲又忘了掃。如此經過數日。

掃篲又稱作除垢,朱梨槃特想到:「灰土瓦石如若除去便即清淨了,結縛煩惱也是垢穢,智慧能夠掃除!我現在當以智慧的掃篲,掃除各種結縛!」

朱梨槃特依佛所提點掃篲之義,如法思惟,而證阿羅漢果。

朱梨槃特,兄曰:汝若不能持戒,還作白衣。槃特詣祇洹門泣淚。

佛告之曰:汝何故悲?以兄言答。佛言:「勿怖,我成無上士正覺,不由汝兄。」

手牽槃特,詣靜室,教執掃篲令誦。槃特誦掃忘篲,誦篲忘掃。乃經數日。

掃篲復名除垢。槃特思念,灰土瓦石,若除即清淨也。結縛是垢,智慧能除。我今以智慧篲,掃除諸結縛。

禪門古德,參父母未生前的本來面目,下死工夫參了許久,仍無消息。對和尚說:「我照師父所教,愈參愈亂,為什麼?」和尚答:「鬧市能啟悟境。你只向內心死參,錯了!出去走走吧!」

謹遵師命,邊走邊參。走到騎樓下,見有人吵架,一拳打過去說:「你為何如此無面目?」聽到「沒面目」就開悟了。對呀!本來就沒面目嘛,參什麼面目?面目在哪兒?了不可得!與二祖「覓心了不可得」的作用很相似。

所以,會用功者隨時都有機會開悟。不善用功,每天見佛、拜佛也不得受用。古人行住坐臥不離本參,就在一觸一離中便是修行的好機會。觸雖淺,觸境能離煩惱,當下就得受用。

今人根性淺劣,參禪不易,縱使念佛,不從心起,只是唱佛,也不得受用。憨山大師云:「口念彌陀心散亂,喉嚨喊破也徒然。」就因為沒用心。念佛雖易修,以正念易妄念,但要真正下工夫,否則自己不認真,佛也無可奈何。

淨宗祖師蓮池大師,世壽八十一歲。

明神宗萬曆四十三年六月廿九日,蓮池大師從方丈堂下來,安排茶水,和大眾一一辭別,說要出遊他方。

六月三十日,蓮池大師又設齋,召請雲棲寺各堂的首座法師及眾居士。傍晚,廣潤法師到蓮池大師的關房問訊,蓮池大師說:「正好想見你。」要侍者設茶果,邀法師四人及徐裕湖等諸居士齊聚,說:「我將暫別,姑且小敘一番。」廣潤法師等人仍不知大師意思,更加懇切地挽留蓮池大師。

當天,蓮池大師命各個執事法師清理庫房各項帳目,皆井井有條,沒有尚未處理好的事物。到了晚上,分別叮囑宰官居士等數人。半夜,蓮池大師示疾,閉目躺臥,不吃一切飲食,並絕口不再說話。

七月初三,大眾哀傷戀慕,請求大師留下託付遺囑。蓮池大師說:「老實念佛,莫換題目。」初四日正當午,蓮池大師要人扶著他西向而坐,張開眼直視西方,不久又再閉上眼睛,然後安詳而逝。

蓮池大師,世壽八十一歲。於六月廿九日,忽下堂設茶,普請別大眾,駕言他往。三十日,復設齋呼首座,及眾居士。向晚,(廣)潤詣關問訊,師曰:正欲見汝。令侍者設茶果,邀法師四人,及徐裕湖諸居士同集。曰:予將暫別聊一敘耳。潤等猶然不解其意,懇留愈堅。是日,命執事諸師清理庫房各項帳目,皆井井有條,無一未了者。至晚,分囑語於宰官居士等數人。夜分示疾,閉目偃臥,禁一切飲食,絕口不復言。初三日,大眾哀慕,求付囑。則曰:「老實念佛,莫換題目。」初四日,日當午,命扶西向坐,目張端視,頃復閉,安詳而逝。

禪宗二祖慧可禪師,曾經到北齊,遇到一位居士。

居士並未自報姓氏,只向法師說:「弟子疾病纏身,請師懺罪。」

禪師說:「拿罪來,便為你懺悔。」

居士沉吟良久,說:「覓罪了不可得。」

禪師說:「已為你懺悔罪業完成了。你應當牢牢依止佛法僧。」

居士說:「如今見到法師已知是僧,卻不知什麼是佛法?」

禪師說:「是心是佛,是心是法,法佛無二,僧寶也是如此。」

居士說:「今日方才知道,罪性不在內、不在外、不在中間,心也是如此,佛法一般無二啊!」

慧可禪師很看中他,便即為他剃髮,說:「你是我輩之寶,當名為僧璨。」

授完具足戒,慧可禪師告訴僧璨禪師說:「達磨大師來自天竺,以正法眼藏密授於我。我今日一併將達磨祖師的信物衣缽交付給你,你當護持,無令斷絕。」

(慧可)嘗至北齊,遇一居士,不言姓氏,且曰:弟子身纏風恙,請師懺罪。

師曰:將罪來與汝懺。

居士良久曰:覓罪了不可得。

師曰:與汝懺罪竟。宜依佛法僧住。

曰:今見師已知是僧,未審何名佛法?

師曰:是心是佛,是心是法,法佛無二,僧寶亦然。

曰:今日始知罪性不在內、不在外、不在中間,其心亦然,佛法無二也。

師器之,即為剃髮云:是吾寶也,宜名僧璨。授具戒畢,乃告之曰:達磨大師來自天竺,以正法眼藏密授於吾,吾今付汝,并達磨信(衣),汝當護持,無令斷絕。

永嘉禪師有一個妹妹,出了家當比丘尼,也了不得,都是上根利智的人。

永嘉禪師,經過六祖印證,是真正明心見性、大徹大悟的人。他妹妹也是參禪明心見性,想見哥哥,叫他印證一下。

這位比丘尼一見永嘉禪師,永嘉禪師就跟她談禪宗的道理。我們現在就簡單說,談的結果,這位比丘尼答了一句「寸絲不掛」,就是雖然穿了一身衣服,但一寸絲、一寸線,都沒有掛在身上。

「寸絲不掛」這是一句成語,就是無罣無礙,通身放下。她講到寸絲不掛的時候,永嘉禪師就給她印證:「如是如是!」你見的道理對,你見得對,她就謝法走了。永嘉禪師要再考驗她一下:「喂,你那袈裟角拖到地下了!」她就回頭看一下,永嘉禪師大喝一聲:「好一個寸絲不掛!」

佛法世法、一諦二諦、有無之義,亦如毒藥,亦如甘露。落在有智人前,毒藥化為甘露。落在無智人前,甘露化為毒藥。亦能益人,亦能損人。

從前有一位和尚,走在街市間,於酒樓下整理繫襪的帶子,聽到酒樓上有人唱曲:「你既無心我也休。」(注)忽然大悟,因而別號「樓子和尚」。

這不就是落在有智人面前,毒藥便化為甘露,這「酒樓唱曲」可一定說是世間法嗎?

佛法世法,一二有無之義,亦如毒藥,亦如甘露,落在有智人前,毒藥化為甘露。落在無智人前,甘露化為毒藥。亦能益人,亦能損人。

昔日樓子和尚,遊街市間,於酒樓下,整襪帶次,聞樓上有人唱曲云:你既無心我也休。(注)忽然大悟,因號樓子焉。

豈不是落在有智人前,毒藥化為甘露,可以定作世法得麼?

唐代盤山寶積禪師,是馬祖道一禪師的法嗣,居住在幽州(河北)盤山,宣揚禪門宗風,故世人尊稱為盤山寶積。籍貫、生卒年不詳,諡號「凝寂大師」。

《五燈會元》記載了一則禪師的事蹟:

幽州盤山寶積禪師,在市場隨意而行,見有一位客人欲買豬肉,告訴屠家說:「精底(的)割一斤來。」屠家放下刀子,拱手說:「這位官人!那箇不是精底(的)?」禪師聞言,對此有所省悟。

所謂悟,即是契入本具佛性之理;亦即尋求佛性於一切生活常理當中,無一不是佛性,無處不含佛理。

幽州盤山寶積禪師,因於市肆行,見一客人買豬肉,語屠家曰:「精底割一斤來。」屠家放下刀,叉手曰:「長史!那箇不是精底?」師於此有省。

唐朝,潮州有一位大顛寶通禪師,韓愈被貶潮州時,與大顛禪師有所往來。

一日,韓愈問大顛禪師說:「弟子在邊境的事務很繁忙,乞請禪師開示一句精省切要的佛法。」大顛禪師沉默良久,韓愈不知所措。

當時三平禪師為侍者,見此情形便敲了禪床三下。大顛禪師問:「怎麼?」

三平侍者說:「和尚要您『先以定動,後以智拔』(注)。」

煩惱如山堅,非定力不足以搖動。無明根深,非智慧光不足以照徹根本。三平侍者與大顛禪師,師資二人善巧發揮,韓愈本是利根種性,故侍者一加點撥,便能轉悟過來。

韓愈於是說:「和尚門風高峻,弟子從禪師的侍者這邊得到入手處了!」

唐朝潮州的大顛寶通禪師,是石頭希遷禪師的法嗣。貞元五年,韓愈謫潮州時,與大顛禪師有所往來。

一日,韓文公問大顛禪師說:「弟子在軍州事務繁忙,乞請法師開示一句精省切要的佛法。」大顛禪師沉默良久,韓愈不知所措。

當時三平禪師為侍者,見此情形便敲了禪床三下。大顛禪師問:「怎麼?」三平禪師說:「先以定動,後以智拔。」

原來,大顛禪師默然以對,就是以「定」來動搖韓愈的習氣;三平禪師見機而言,當可以智慧進一步拔除韓愈的執著了。

韓文公於是說:「和尚門風高峻,弟子從法師的侍者這邊得到了入手處!」

佛法興起於東漢,到晉朝日益興盛。然而高僧大德競相演繹經論,各專一門。獨有東林慧遠法師,始倡念佛三昧,在當代開啟先河,流傳千古。

慧遠法師確知娑婆眾生的根器,念佛是修學的重要關鍵,所以慧遠法師在廬山東林寺旁,結合眾人,建立白蓮社,招來一時的賢士名儒及各方高僧。

慧遠法師命終神識化去時,感得阿彌陀佛示現,接引往生。故知這念佛法門是一生成就、永居不退的大道。

慧遠法師說:「功高易進,念佛為先。」凡是佛門修行者,皆當終身奉行祖師此言。

佛法起於漢,至晉而益盛,然競演經論,各事專門。獨東林法師,始以念佛三昧之道,開先一時,貽則千古。蓋知其為此土人根,為道之要,故能結社,招賢來名儒而致高釋。臨終神化,感佛迎以獲往生,斯為一生取證永居不退之至道也。

師之言曰:功高易進,念佛為先。凡在修門,請事斯語云。

佛法不是送人情的,不同世間法,可以作人情送。古人云:

「寧肯己身墮地獄,不以佛法作人情。」(注)

如何是將佛法作人情呢?假如有人障礙我,不願意我修行,我聽從他,就是以佛法做人情。這個人情一送,我就要墮苦,是不可送的。

不要以為順人情可以結緣,不順人情結不了緣;當知道這不叫結緣,是叫結冤。

冤家有軟冤家,有強冤家。人人只知道有強冤家,不知道軟冤家。相打相罵的強冤家,還易防備,易躲避;惟有相親相愛的軟冤家最利害,纏裹生死海中,難出難離。

唐文宗開成三年三月六日,德宗賜號「清涼國師」,擔任僧統的澄觀法師,即將圓寂,囑咐弟子海岸法師等人:

「我聽說,偶一為之而無法立功,這是先聖所感嘆的。若遭質疑無有實行,古人感到羞恥。不要計較輩分排序,不要對異端邪說穿鑿附會,不要順從錯誤不辨是非,不要讓心沉迷在邪惡的迷障裡,不要固執而好鬥爭。

太陽雖明,無法免除長夜的昏暗;慈母過世後,也無法保全孩子。是以『當取信於佛,無取信於人』。真理玄妙幽深,不是言語所能顯示。要深心體會了解,方能豁然開朗,顯現在前,遇境逢緣要不動心。如此則不辜負於我了。」

交代完這些話,澄觀法師便長逝入滅。

澄觀法師,在世時經歷九朝,為七帝門師,壽一百零二歲,僧臘八十三歲。身長九尺四寸,垂手過膝,眼睛在夜裡會發光,白天看東西不必眨眼。富有才華,聲如洪鐘。

開成三年三月六日,僧統清涼國師澄觀將示寂,謂其徒海岸等曰:吾聞偶運無功,先聖悼歎。復質無行,古人恥之。無昭穆動靜,無論緒往復,勿穿鑿異端,勿順非辨偽,勿迷陷邪心,勿固牢鬪諍。大明不能破長夜之昏,慈母不能保身後之子。當取信於佛,無取信於人。真離玄微,非言說所顯。要以深心體解,朗然現前。對境無心,逢緣不動。則不孤我矣。言訖而逝。

師,生歷九朝,為七帝門師,春秋一百有二,僧臘八十有三,身長九尺四寸,垂手過膝,目夜發光,晝視不瞬。才供二筆,聲韻如鐘。

明代曹洞宗元來無異禪師,曾駐錫信州(今江西上饒)博山寺,留下《博山和尚參禪警語》,策勵修行人的道心。其中講到「做工夫」的方法,最要緊的就是一個「切」字!

博山和尚說,「切」之一字最有力,用功不切則生懈怠,如何能得其義?當知有了「切」這個字,不愁不到古人境地,不愁生死不破。

「切」之一字,最為親切。用心親切,與道貼近密合,則無間隙,魔不能入。用心親切,不生計度、有無等等分別心,便不會落入外道了。

做工夫,最要緊是個「切」字。切字最有力,不切則懈怠生。懈怠生則放逸縱意,靡所不至。若用心真切,放逸懈怠,何繇得生?

當知切之一字,不愁不到古人田地,不愁生死不破。

切之一字,是最親切句,用心親切則無間隙,故魔不能入。用心親切不生計度有無等,則不落外道。

宋朝成都府昭覺寺大辯禪師,住錫廬山棲賢寺時,常隨身攜帶一隻竹杖,穿著草鞋,出山過九江,到東林寺。

東林寺住持混融長老(即普融知藏禪師),看見大辯禪師輕裝便服,便呵叱他說:「法師乃眾人的模範,這等行徑,豈不是自輕嗎?為何禮法如此粗略?」

大辯禪師笑著說:「人生以如意為樂,我有何過咎?」於是拿起一枝筆,寫下一首偈,便離去了。偈曰:

不要覺得棲賢寺貧乏,身雖窮而道不窮啊!行腳求道,草鞋雄健如虎,竹杖靈活似龍。渴了就飲曹溪水(注一),餓了就吞栗棘蓬(注二)。銅頭鐵額般勇猛強悍的修道人,盡在我們廬山中!

混融長老讀了這首偈,心感慚愧。

辯首座出世,住廬山棲賢。常攜一筇,穿雙屨,過九江。東林混融老見之,呵曰:師者,人之模範也。舉止如此,得不自輕?主禮甚滅裂。

辯笑曰:人生以適意為樂,吾何咎焉?援毫書偈而去。偈曰:

勿謂棲賢窮,身窮道不窮。草鞋獰似虎,拄杖活如龍。

渴飲曹溪水,饑吞栗棘蓬。銅頭鐵額漢,盡在我山中。

混融覧之,有媿。

宋代克勤禪師,宋徽宗、高宗分賜佛果、圓悟法號。

與佛鑒、清遠禪師,並稱「楊岐三佛」。

圓悟禪師告訴佛鑒禪師說:師翁守端禪師,一切舉動措施,必先考察古事。曾說:「事不稽古,謂之不法。予多識前言往行,遂成其志。然非特好古,蓋今人不足法。」行事,不查考古德的作為,無以為據,便沒有法則。守端禪師,熟記古聖先賢的前言往行,以成就心志。這並不是特別崇好古法,乃是今人不足以取法。

圓悟禪師又說:先師法演禪師常說,師翁固執古法,不知應時變通。師翁則說:改變故有的常道,才是今人最大的過患,我絕不會這麼做的!

圓悟謂佛鑒曰:白雲師翁,動用舉措,必稽往古。嘗曰:事不稽古,謂之不法。予多識前言往行,遂成其志。然非特好古,蓋今人不足法。先師每言,師翁執古,不知時變。師翁曰:變故易常,乃今人之大患,予終不為也。

唐代希運禪師,住今江西洪州的黃檗山,人稱「黃檗禪師」,曾參學於百丈懷海禪師,並承續法脈。黃檗禪師曾做詩云:

從煩惱中徹底超脫,此事非比尋常,要緊在把心的韁繩牢牢控制。這修行的歷程必然艱辛,如同歲末初春的梅花,沒有經過凜冽寒冬的徹心透骨,如何釋放撲鼻的馨香?

明代博山元來大師,在《博山參禪警語》札記說:若能以此詩偈時時自我警策,修行工夫自然得力。就像百里之行,走了一步,路途便少了一步。若不前行,只能停在原地。縱然把心性的本地風光說得了了分明,但是破迷啟悟的工夫終究不到家,又有何用?

黃檗禪師云:「塵勞逈脫事非常,緊把繩頭做一場;不是一翻寒徹骨,爭得梅花撲鼻香。」此語最親切。

若將此偈,時時警策,工夫自然做得上。如百里程途,行一步則少一步。不行,祗住在這裡。縱說得鄉里事業了了明明,終不到家,當得甚麼邊事?

因果的道理很幽微,要窮究並非易事。雪廬老人時時教人「但問耕耘,不問收穫」,便是把一團對未來成果的疑惑企盼,指向眼前可以致力的事上。

「買磚的,不買瓦」,金錢使用的分明,到如此境地!「人來樂捐,歡喜接受,不能去募!」雪公所創辦的聯體機構,向來不募勸。或恐資金不足,質疑於師,老人則答以「真心辦事,豈有餓死的菩薩?」看似不可思議,一路行來,的確有其效果。因為真心辦事,事辦好了,施主的信心也建立了,口碑遠比宣傳更快。

再者,接受樂捐,必須登錄分明,除收據憑藉外,亦將名單公布,務必昭信於大眾。敬謹於自家內心的廉潔,乃至指示修行,著重實際的操守。使用公帑,不可胡亂浪費,唯恐「因地不真,果招紆曲」,唯恐來日「披毛戴角還」。

雪公平日教導學生,除講因果的理致,更著重事實的指證:《陰騭文》、《太上感應篇》、《太上寶筏》、《歷史感應統紀》,皆所提倡。乃至講述歷史,於朝代的開創、中落、中興、完結,興衰存亡的來龍去脈,皆指向因果。

因果有「事」,該通三世,指證確鑿;因果有「理」,維繫人心,要在慎獨,雪公心中,不有深信,何能及此!

西晉,有一位天竺僧人,法號耆域,於晉惠帝時抵達洛陽,弘法很長一段時間,待到中原內亂,便要回天竺。

僧人竺法行,向耆域大師請法:「願乞請可以終身信受奉行的法語。」

耆域大師命他集結僧眾與在家信眾,上座開示:

「守口攝身意,慎勿犯眾惡,修行一切善,如是得度世。」

說完這一首偈後,靜默不語。

竺法行代大眾再次請法:「希望能聽到前所未聞的法。這首偈頌過於簡單,八歲的孩子都會背誦。」

耆域大師笑著說:「八歲孩子能琅琅上口的道理,百歲老者卻未必能實行。做不到而在口頭上說說,能得到什麼益處呢?人們都曉得尊敬得道者,卻不知若將此偈老實奉行,自然就能得道。」答後,耆域大師就抽手直接離去了。

耆域大師可說是明白傳法要領、得到佛菩薩所遺旨意的人啊!

晉僧耆域者,天竺人也,以惠帝時,至洛陽。久之,會洛中亂,將西歸。僧竺法行,請曰:願乞一言終身行之。乃集道俗,升座曰:「守口攝身意,慎勿犯眾惡,修行一切善,如是得度世。」言訖默然。

法行曰:願聞所未聞之法,若此偈,八歲童子能誦之。域笑曰:八歲能誦,百歲不行,不行而誦之何益哉?人皆知敬得道者,不知行之自得道。於是掣肘徑去。

域可謂知授法之要,得佛菩薩之遺意者也。

唐代文宗時,鄧州丹霞山有一位天然禪師。禪師尚未出家前,學習儒學,要到長安參加科舉考試。夜宿客棧時,忽然夢見白光滿室。

對此,算命師為他占卜說:「解空之祥也。」這是解空了悟的祥兆啊!

之後,碰巧遇到了一位參禪的修行人,他問天然禪師說:「仁者要到哪裡去呢?」

天然禪師說:「選官去。」

禪客說:「選官何如選佛。」當官哪裡比得上修學佛道、應選成佛呢!

天然禪師問:「當往何處修道?」

禪客說:「現今江西有位馬祖道一禪師,出世說法,可謂是選佛場,仁者可前去求法。」

於是天然禪師即捨棄功名之路,直往江西尋師修道去了。後來在河南南陽的丹霞山大弘佛法。

鄧州丹霞天然禪師,不知何許人也。

初習儒學,將入長安應舉,方宿於逆旅,忽夢白光滿室。

占者曰:解空之祥也。

偶一禪客問曰:「仁者何往?」

曰:「選官去。」

禪客曰:「選官何如選佛。」

曰:「選佛當往何所?」

禪客曰:「今江西馬大師出世,是選佛之場,仁者可往。」

遂直造江西。

唐代,福州古靈有一位神讚禪師,早年參學百丈山的懷海禪師。開悟後,回到剛出家的福州大中寺,欲報答為他剃度受戒的師父恩德。

有一天,受業師的讀經處,有一隻蠅衝撞窗戶,想要飛出去。

神讚禪師說:「世界如許廣大,須要鑽故紙做什麼?」鑽故紙,原指在舊紙堆裡鑽洞,比喻埋首研讀古書。

受業師訝異地問:「你何以說如此異常的話?」

神讚禪師說:「我有一首偈頌:『空門不肯出,投窗也大奇;百年鑽故紙,何日出頭時?』」

受業師更為驚訝地說:「看來你出訪參學,得到了高僧的法要,希望你和我說一說。」

神讚禪師說:「自從告別和尚,我依止懷海禪師修學。」並舉列出百丈禪師的法語。

受業師聽了大有體悟,回禮神讚禪師,要奉他為得法之師。神讚禪師請師父遙禮懷海禪師,自己則為同事一師的同參。

唐代,福州古靈神讚禪師,初參百丈,回本寺。受業師看經次,有虻子撞窻。

靈曰:世界如許廣大,須要鑽故紙作什麼?

師曰:汝何發言殊常?

靈曰:某有頌:空門不肯出,投窻也大奇;百年鑽故紙,何日出頭時?

師驚曰:汝得上人法,願與吾說。

靈曰:自別和尚,依棲百丈。

因舉百丈語,師忽有悟,乃欲回禮靈,為得法之師。靈請遙禮大智為師,某為同參。

北宋的善本禪師,奉哲宗詔命,駐錫京師法雲寺。法師行持如玉,風骨剛正,面對大眾,端莊穩重,有如萬山環繞的天柱,更顯高寒。

無論大小事,善本法師都與眾人一起承擔,不曾說徇私的話,也不以巧言悅色對人。前來供養的王公貴人,多到幾乎把門堵住了。

住法雲寺八年後,善本法師向朝廷請願歸老於西湖。得詔命允許,回到西湖的龍山(今名崇德)建庵,閉門謝絕客人,與世相忘。如此十年,天下人想見而不可得。

在領眾的三十年,善本法師不曾露出笑容,等到歸隱閒居時,則會拍手而笑。有人問法師這是為什麼,法師說:「不莊敬何以率眾?我以前是為了叢林道場,勉力不苟言笑,並非本性就是如此。」

法師所到之處,若見有畫佛菩薩或行或立之像,就不敢坐。優婆塞為他準備的食物,只要近似魚肉名稱的,就不吃。這是真誠敬事,防心離過啊!法師對其他類似的事情,也都是如此。

北宋,善本禪師,哲宗詔住上都法雲,玉立孤峻,儼臨清眾,如萬山環天柱,讓其高寒。然精粗與眾共,未嘗以言徇物,以色假人。王公貴人施日填門。住八年,請於朝,願歸老於西湖之上,詔可,遂東還庵龍山崇德,杜門卻掃,與世相忘,又十年,天下願見而不可得。

臨眾三十年,未嘗笑,及閒居時抵掌笑,或問其故,曰:不莊敬何以率眾?吾昔為叢林,故強行之,非性實然也。所至見畫佛菩薩行立之像,不敢坐。伊蒲塞饌似魚胾名者不食,其真誠敬事,防心離過,類如此。

《大明高僧傳》記載,淨業和尚是石照縣文氏的兒子,年少時曾為屠夫。有一天,正要屠宰一隻母羊,那隻羊剛剛哺乳的兩隻羔羊,竟銜住刀子,跪伏在門口,像是要為母乞命。他看到羔羊的舉動,非常感嘆,於是棄家為僧,參訪佛門宗匠。一日忽然大悟,洞徹心源,而作了一首偈:「昨日羅剎心,今朝菩薩面,羅剎與菩薩,不隔一條線。」昔日身為屠夫,還是羅剎心腸;如今放下屠刀,便成菩薩面容。羅剎心與菩薩,原來相即不離啊!

又《續傳燈錄》另有一說:北宋,常德府文殊思業禪師,世為屠宰,一日戮豬次,忽洞徹心源,即棄業為比丘,述偈曰:「昨日夜叉心,今朝菩薩面,菩薩與夜叉,不隔一條線。」

淨業和尚,石照文氏子,少業屠。有羊方乳二羔,將殺之。二羔銜其刀,跪伏於門,若乞母命。師感歎,棄家為僧,力參宗匠,忽大悟,作偈曰:昨日羅剎心,今朝菩薩面,羅剎與菩薩,不隔一條線。

宋代道行禪師,號雪堂,浙江處州人。有一天,雪堂禪師告訴弟子惠光和尚說:

在我二十歲的時候,我父親見獨居士說:「『中無主不立,外不正不行。』這句話應當終身實踐,則聖賢事業即完備了。」

於是我將此語謹繫於心,秉持而行。對內,心中不能主宰的念頭,絕對不存於心;對外,不端正的事,絕對不做。

在家修身,出家學道,乃至率身領眾,這句話就像是衡量東西的天枰,可定重輕,有規矩才能成方圓,捨離此道,則凡事便失去了基準啊!

雪堂謂晦菴光和尚曰:予弱冠之年,見獨居士言:「『中無主不立,外不正不行。』此語宜終身踐之,聖賢事業備矣。」予佩其語,在家修身,出家學道,以至率身臨眾,如衡石之定重輕,規矩之成方圓,捨此則事事失準矣。

南宋有位侍郎名叫尤延之,對禪門修持格外有心。

他初次自京城郎中出任臺州太守後,依列上朝謁見君主,孝宗忽然問道:「你這次去南方的臺州,路途中可有什麼美景?」尤延之稟奏說:「沿途所見,可知我國清盛已久啊!」孝宗非常歡喜。

有一天,尤延之告訴拙菴德光禪師:

妙喜法師,以前在禪宗日漸凋零之秋,中興臨濟派的道法。雖然如此,法師性情崇尚謙虛,不曾騁才論理,平生不趨炎附勢,不輕取利益。

妙喜法師曾說:「萬事不可佚豫為,不可奢態持。」做任何事,不可縱情享樂,不可奢華放逸,必須節儉而用、勤勞而作。因為無論是利時便物,或是有過無功的人,如果以奢侈安逸來放縱自己,則成不了事啊!

我深深佩服妙喜法師所言,於是以此做為終身之戒。

南宋尤延之侍郎,於宗門甚注意。初自郎中出守台州,朝覲次,孝宗忽問曰:「卿去南台,地里圖中有何勝槩?」尤奏曰:「國清萬年。」孝宗大喜。

侍郎尤公謂拙菴曰:昔妙喜中興臨濟之道,於凋零之秋,而性尚謙虗,未嘗馳騁見理。平生不趨權勢,不苟利養。甞曰:『萬事不可佚豫為,不可奢態持。』葢有利於時而便於物者,有其過而無其功者,若縱之奢佚,則不濟矣。不肖佩服斯言,遂為終身之戒。

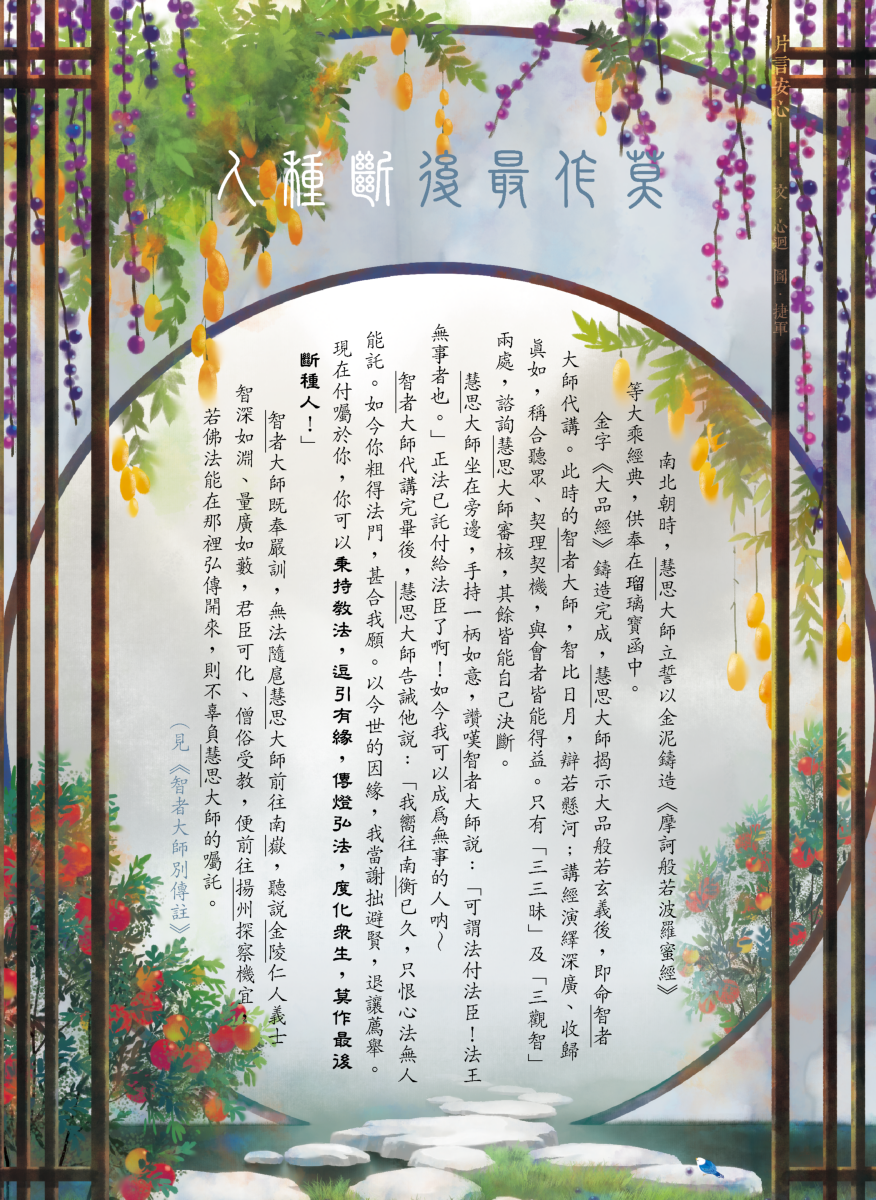

南北朝時,慧思大師立誓以金泥鑄造《摩訶般若波羅蜜經》等大乘經典,供奉在瑠璃寶函中。

金字《大品經》鑄造完成,慧思大師揭示大品般若玄義後,即命智者大師代講。此時的智者大師,智比日月,辯若懸河;講經演繹深廣、收歸真如,稱合聽眾、契理契機,與會者皆能得益。只有「三三昧」及「三觀智」兩處,諮詢慧思大師審核,其餘皆能自己決斷。

慧思大師坐在旁邊,手持一柄如意,讚嘆智者大師說:「可謂法付法臣!法王無事者也。」正法已託付給法臣了啊!如今我可以成為無事的人吶~

智者大師代講完畢後,慧思大師告誡他說:「我嚮往南衡已久,只恨心法無人能託。如今你粗得法門,甚合我願。以今世的因緣,我當謝拙避賢,退讓薦舉。現在付囑於你,你可以秉持教法,逗引有緣,傳燈弘法,度化眾生,莫作最後斷種人!」

智者大師既奉嚴訓,無法隨扈慧思大師前往南嶽,聽說金陵仁人義士智深如淵、量廣如藪,君臣可化、僧俗受教,便前往揚州探察機宜,

若佛法能在那裡弘傳開來,則不辜負慧思大師的囑託。

南北朝時,慧思大師造金字大品經竟(誓造金字摩訶般若及諸大乘,瑠璃寶函奉盛經卷)。自開玄義。命令(智者大師)代講。是以智方日月,辯類懸河,卷舒稱會,有理存焉。唯有三三昧及三觀智用以諮審,餘悉自裁。思師手持如意臨席讚曰:可謂法付法臣(智者也)。法王(南岳自稱)無事者也。代講竟,思師誡曰:吾久羨南衡,恨法無所委。汝粗得其門,甚適我願。吾解不謝汝(我之智解不下於汝),緣當相揖(以今世因緣推之,不分師資高下)。今以付囑汝,汝可秉法逗緣,傳燈化物,莫作最後斷種人也。(智者大師)既奉嚴訓,不得扈從衡嶽(不獲陪奉慧思師往南岳)。素聞金陵仁義淵藪,試往觀之。若法弘其地,則不辜付囑。

禪宗天竺第二十八代祖師、中土初祖──菩提達磨法師,得法證果後,大破當時天竺流行的邪說。東望中國,觀察到大乘根性之氣,於是航海而至,弘揚佛法。

祖師度化梁武帝,數語之間知道機不相契,轉往北上。途經北江,將一束葦草置於江面而渡,到北嵩山少林寺,面壁九年。

神光法師慕道前來,斷臂立雪以示決心。祖師問:「你所求為何?」神光法師答:「我心未能寧定,乞請法師為我安心。」祖師說:「你把心拿來,我為你安心。」神光法師說:「我『覓心了不可得』,尋求自心,卻一點也找不到啊!」祖師說:「我幫你把心安好了。」

神光法師得祖師傳的心法,改名慧可,成為禪宗二祖。

二十八祖菩提達磨,即東土之初祖也。祖得法後,大破六宗之邪,望東震旦國有大乘根氣,航海而來。見梁皇,一語不契。遂折蘆渡江,至少林山中面壁九年,得二祖神光斷臂立雪。祖問:當何所求?光云:我心未寧,乞師安心。祖云:將心來與汝安。光云:覓心了不可得。祖云:與汝安心竟。光得傳心法。

烏巨寺道行禪師,號雪堂。雲居寺善悟禪師,號高菴。二師皆為南宋人。雪堂禪師曾談到高菴禪師的一段行誼:

高菴禪師凡是對眾說法,必言:「眾中須知有識者。」大眾應當和有識之士相交往來。雪堂禪師便請教他為什麼每次都會這麼說?

高菴禪師答說:「難道你沒看過溈山靈祐禪師所說的:『舉措看他上流,莫擅隨於庸鄙。』言行舉動要向上根利智的人看齊,不要自專隨順庸俗鄙陋之人。所以平時在眾人面前,只要是不沉滯於下愚的人,我都會這麼對他說。在浩浩人群中,庸俗的鄙人多,具備真知灼見的識者少;鄙人容易接近習染,有識之士則難以親近。如果能夠自立奮發,篤志於此,就像一人敵萬人,庸鄙的陋習之力盡去,則成真材挺拔、不可限量的好漢。」

雪堂禪師說:「於是我終身奉行實踐高菴禪師所言,方能不辜負出家之志。」

雪堂曰:「高菴臨眾必曰:『眾中須知有識者。』予因問其故,高菴曰:『不見溈山道,舉措看他上流,莫擅隨於庸鄙。平生在眾,不沉於下愚者,皆出此語。稠人廣眾中,鄙者多,識者少;鄙者易習,識者難親。果能自奮志於其間,如一人與萬人敵,庸鄙之習力盡,真挺特沒量漢也。』予終身踐其言。始得不負出家之志。」

民國十二年,弘一大師在上海太平寺,拜謁印光大師。臘月,懇請印光大師列為門牆弟子,印祖則勸他專修念佛三昧。隔年六月,弘一大師三次致信「竭誠哀懇」,方得赴浙江普陀山法雨寺參拜印光大師,侍奉七日。

民國三十年,弘一大師六十二歲(往生前一年),到福建晉江檀林鄉福林寺結夏,宣講律學,並以〈略述印光大師之盛德〉為題作講演,列舉他觀察印祖的盛德,有四端「「習勞、注重因果、惜福、專心念佛」。

弘一大師說:「今所舉之四端,皆是至簡至易,無論何人,皆可依此而學也。」弘一大師竭誠盡心師法印祖,也如實不輟「依此而學」,故能「花枝春滿,天心月圓」,安詳歸西。

有一天,韓持國的女婿王實拜訪蘇軾,談到韓持國自謂已老,將以聲樂酒色娛享晚年。

蘇軾說:正因年暮,不應如此。過去有一位老人,買酒和親友聚會,酒快喝完的時候,告訴眾人說:「我氣息奄奄,將要去了。」親友悲傷呼號,請求老人留下一言訓勉大眾。

老人說:「只宜第一五更起。」眾人不解。老人說:「只有在五更的時候,可以料理自家事。所謂自家事,是死時可能帶得去的。且看我平時的起居營生,今日即將要死了,可以帶走什麼呢?」眾人頗有所悟。

蘇軾請王實轉告韓持國:「勾當自家事。」與其花心思在酒色上,不若為死時的去處做打算啊!

司馬光,過世後被追封為溫國公,故後人尊稱為司馬溫公。

司馬溫公為人友孝忠信,恭儉正直,從小到大都不曾妄語。所以他曾說:「誠之道固難入,然當自不妄語始。」「誠」的道理固然難以深入,然而應當從「不妄語」開始做起。

又說:「吾無過人者,但平生所為,未嘗有不可對人言者耳。」我沒有什麼過人之處,只是平生所作所為,沒有什麼不可告人的。

當時劉安世詢問司馬溫公:「有沒有一言可以終身奉行的呢?」司馬溫公說:「那就是『誠』了。」又問該如何入門、從何做起?司馬溫公說:「就從『不妄語』入手。」

李懷瑾,清末江蘇睢甯人,科舉被廢後,改研醫學。一日,忽被惡風所吹,瞳孔斜翻轉側,經一年多醫治,不見效果。想來,兩眼是終身殘廢了。

一日,想起某書上說:「無垢清淨光,慧日破諸闇,能伏災風火,普明照世間」四句話,治眼疾有靈驗,我何不至誠念誦?

於是設香案,以豆計數,定每天日出、日中、日落三時,各跪誦三百遍。誦至九十餘日,見「孟子」二字,如車輪大,更加誠懇用功。不到半年,兩目完全恢復正常。

民國六年冬天,李懷瑾在上海見了李圓淨居士,說此事。李圓淨說:「你所誦的,乃是《法華經普門品》偈語。經中說,聞《法華經》一句一偈,悉當成佛。如果能讀誦受持全品或全經,綿綿不已,現生即當超凡入聖。」並找出《普門品》一卷送給他,李信受而去,誦經不斷。

呂蒙正,宋朝宰相。未發達時非常貧困,有位僧人心生憐憫,知道他非尋常人,便供給食物,又讓他居住在寺院的房廊,隨著僧人用粥飯,呂蒙正於是得以安心讀書。後來他得到推舉,僧人又為他準備應試行李。呂蒙正一舉得魁!

呂蒙正執政的十年間,凡有郊祀俸給一律不受。皇帝問他,呂蒙正稟告是因為私恩未報。皇帝再追問,呂蒙正才如實道出僧人之恩。皇帝感嘆說,僧中竟有這樣的人!便讓他將恩俸呈予寄食之寺,以報答往昔的恩德。

呂蒙正每天晨起禮佛,祈求:「不信三寶者,願勿生我家,願子孫世世以俸祿護持佛法。」

他的姪子夷簡及夷簡的兒子公著,並封申公,皆知敬佛,每於元旦出任職務,都會拿出佛學大德所寫的書信教誨,拜而讀之。

印光大師一生對弟子教化的言語很多,他的大弟子德森法師把它歸納成八句三十二個字。這八句箴言不但是大師教化眾生的重點,他老人家本身也同樣依此行持。所以,如果能夠把握這三十二個字,就算對印祖的教化有所了解了。

在這八句當中,前四句「敦倫盡分,閑邪存誠。諸惡莫作,眾善奉行。」是教我們做人的道理。後四句「真為生死,發菩提心。深信切願,持佛名號。」講的是出世間法。

這八句三十二字,是印光大師一生教化的主軸。前四句和後四句之間,關係密切,不相捨離。後四句一定要建立在前四句上,這樣才能落實,也才有下手處。意即道業若要有進展、成就,必得先培養健全、優質的人格;佛菩薩的智慧、莊嚴,都是奠基在做人基礎上的。再者,前四句也要有後四句來配合,如此才能徹底圓滿。

威音王佛世的像法時期,增上慢比丘具有大勢力。在傲慢自大的氣氛中,有一位菩薩比丘,見人都恭敬禮拜,不論對方是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷,並說:「我深深敬重你們,不敢輕賤。」

此四眾中有心生瞋恚意不清淨者,以惡口責罵菩薩比丘說:「這等無智比丘是從何而來?自以為是地說不輕賤我們,還與我等授記當得作佛。我等根本不用他如此虛妄授記。」

菩薩比丘堅定不移,多年來常被如此惡言相向,仍不生瞋恚,常如前所作。作授記語時,眾人或以木杖瓦石攻擊他,或避開走遠,菩薩比丘仍高聲宣說:「我不敢輕於汝等,汝等皆當作佛。」因而增上慢者號稱他為「常不輕」。

常不輕比丘臨命終時,於虛空中聞威音王佛說《法華經》,而得六根清淨、增壽長劫,廣為人說《法華經》。之前輕賤打罵者,皆悉信服隨從常不輕菩薩。

慧遠大師自從駐錫廬山東林寺,便發願:「影不出山,迹不入俗。」專心致志在修行弘法上,三十餘年足不出寺前虎溪,即使送客,也以此為界,望溪則返,決不貪戀山色紅塵。

慧遠大師八十三歲時,示現抱恙,五天後病勢愈趨沉重,身邊的大德長者,都叩首乞請飲用具有藥效的豉酒,大師不許。眾人又改以米酒為藥,大師仍然不許。眾人便又以蜜和水為漿,請大師飲用,大師這才命律師查看是否合乎戒律,而翻閱不足半卷,大師便圓寂西歸。

臨終前,慧遠大師知門徒難割凡情,便規定致哀悼念以七日為限,又遺命將骨骸露置松下,後來才為弟子殮葬。

明末高僧紫柏大師,勇猛剛健,為道殉身在所不惜,修行亦是深入而不空過、持恆而不放捨。

大師長年受持〈毗舍浮佛偈〉:「假借四大以為身,心本無生因境有;前境若無心亦無,罪福如幻起亦滅。」並言:「吾持二十餘年,已熟句半。若熟兩句,吾於死生無慮矣。」勸導有志斷生死、割煩惱的學佛人,當信受讀誦此偈,持久熏熟,進而推義會理,確實實行,則身心執受之障,終有消釋之日。

以大師之資之修,尚秉持一偈數十載,貪多貪快者,能不警醒,改弦更張?

明代蓮池大師,三十歲出家,隨眾各處參訪。聽聞駐錫燕京大千佛寺的遍融禪師,門庭興盛,便與一行人至燕京,叩請開示。遭遍融禪師婉拒,蓮池大師等跪著一再殷勤祈請,遍融大師說:

同行大笑,以為這幾句話誰不會說,千里遠來,本想聽些高妙的道理,原來不值半文錢。蓮池大師卻認為這是精實的工夫,所以「至今著實遵守,不曾放緩流失」,牢牢篤行。

玄奘大師西行取經,危難百千不能備述,不但行前令禁人阻,在沙漠中更是艱險幾絕。大師每每以一句觀音聖號持心,並秉持志向,屢言:「寧向西天一步死,不願東土一步生!」

大師一人單馬,於莫賀延磧戈壁沙漠失路絕水,自念:「我先發願,若不至天竺,終不東歸一步,今何故來?寧可就西而死,豈歸東而生!」專念觀音聖號,調馬西進。炎晝驚風擁沙,黑夜妖魑舉火,大師五天四夜無滴水沾喉,口乾腹燋,幾乎命絕。

大師臥倒在沙中,心無所懼,雖困不捨,稟告菩薩,此行但為求無上正法,仰惟菩薩慈念群生,以救苦為務,如是誠懇請求,心心無輟。至第五夜半,忽有涼風觸身,並得執戟麾大神促行,終得脫離險境。

玄奘大師為法忘身、普利眾生的堅毅願力,以及對佛菩薩虔誠的信心,讓法脈得以東傳發揚,惠及至今!