雪廬風誼

─── 俠骨詩情醇儒本色 悲心忍力菩薩真行

●吳碧霞

這次報告,多從雪公自己的詩集或講課、談話中取材,少部分兼採雪公哲嗣李公子,及受教過的弟子的轉述,當然,學人也在座下,有許多身臨其境的事實與感受。其實,雪公在學人的心中,還鮮鮮活活地活著。老人家雖然往生已經二十年,可是,讀詩集、翻筆記,心神與之相遇,也可以說他是「今現在說法」!再者,學人也無意把雪公雕塑成「偉人」的塑像,一旦變成塑像,便只合高高地供奉在臺上,僅供頂禮膜拜,與雪公的基本精神大異其趣──

雪公是走下來與大家在一起的,他的俠骨,他的詩情,他的儒者本色,完全體現在生活當中;他的慈悲心,他的忍耐力,他的菩薩行持,也都融入在他的所作所為上。時至今日,親炙過的弟子們,都在他藍灰的眼神凝注下;當時上課的舉手投足,一顰一笑,也都一幕幕地重現。雪公的事功真不少,但是我們所領納的,是老人家事功背後的那股精神,那般風範,以下,謹就副標題所示,提出來與諸位報告。

一、俠

骨

雪公早年,據與他「一見便知己」的孔奉祀官德成先生戲稱,是「現代周處」,這位現代周處,「雄於酒,好劍術」,「排難解紛,久有魯仲連之稱」,的確,雪公的心中,也自以為是魯仲連的私淑弟子,在他〈私淑〉一詩中道:「魯連不愛金,為展平生志,陶潛不好名,善養浩然氣,二公皆我師,千古淑其義,……」所以老人家為「俠客」下的定義是:「只有恩讎重,由來性命輕」是「不必留名姓,是非天下心。」(〈俠客〉)並且要與天下俠客共肝膽,以「寶劍定知音」,老人家可真的學了一套梅花劍。據李公子〈回憶父親〉一文中曾敘道:「父親在晚飯後,喜歡練習劍術,常常見他在月光下揮舞著一柄古劍,閃閃發出寒光。」試想,雪公在年輕時,月下舞劍,是何等英姿颯爽啊!怪不得國大代表蔡運辰先生說雪公:「迄今年登八十,起坐便捷,步履輕利,望之如五十許人。」而年紀大了以後,碰到不平事,還常常希望俠客能挺身而出,他有一首〈贈俠客〉的詩說:「欲平恩怨劍長磨,高唱堂堂正氣歌,誰肯續修游俠傳,今人比古負心多。」學人以前在座下曾聽他老人家說:「有人被欺負了,我決定要管這檔子事,後來那被欺負的了了,我還不了呢!」又說:「既經應許,我就是傾家蕩產,也全力以赴!」即便到老來,氣力有所不及,還常「秉燭檢青史,臨風看寶刀」,各位,這股俠客精神,魯連道義,也見諸行事。李公子曾回憶:

那時候,內戰頻繁發生,水災蝗災輪番降臨,很多農民流離失所,父親與當地士紳創辦災民收容所,在縣城的東關外募捐救濟款,修建了住房,籌辦了糧食,災民的衣、食、住,都得到妥善的解決,……有一年,莒縣發生內戰,城外是中央軍,城內是北軍,動用了飛機大砲,戰爭打了一個多月,軍民死傷很多,城內糧食斷絕,父親與當局協商後,冒著生命的危險,縋城去城外,與對方談判停戰事宜,幾經往返,終於達成協議,和平解決,使全城的生命與財產,免受更大的損失。有一次,又發生戰爭,縣長棄城而逃,政務無人管理,當地士紳公推父親代理縣長,維持局面,俟時局緩和,將職位仍讓於後來者……。

諸位想想,在兵荒馬亂的年代中,誰敢鐵肩擔道義?縋城說敵,難道沒有生命危險?雪公果真是「由來性命輕」啊!而這般久鍛而成的俠客賦性,深入骨髓,也變成老人家日後「插劍皈佛」,視萬難如平常,能貫徹菩薩事業的生命素質。

(雪公40歲之照片)

(雪公40歲之照片)

二、詩 情

以下,探討「詩情」之前,先說一段雪公自述積學的經過。老人家說:「我足足有五年的時間,每日臨睡前,背詩幾首,隔天醒來先不起床,複習昨夜背的,有漏字,就自己補,然後找出原詩來對,一核對,發現怎麼也比不上人家,但也因此,眼力漸漸增加,筆下分寸也有了。」每當看到我們作詩找資料、查韻腳時,他就笑道:「你們真是失學的一代!一部全唐詩,都在我的肚子裡,你們要好好學,學到家,筆一提起來,字就從筆尖掉了下來。」──

諸位可別以為雪公從此提筆便寫,其實老人家是很注重文字錘鍊的,他的詩稿,送給幾位弟子,都是一粘再粘,(以前沒「立可白」,雪公是用剪紙粘上去的)等穩妥了,才正式鈔到詩集裡去。老人家常與我們說,只要改一個字,就一動百搖,沒作過詩的人,大概也難體會個中艱辛吧!

艱辛歸艱辛,卻是不吐不快!雪公在《雪廬詩集.辛亥續鈔小引》中自述:「諦觀夫禽獸食人,能無動是非之心耶?而興觀群怨,交感於中,有不得已於言者,無已,則吐之為快。」〈詩興〉裡說:「磊塊橫胸消始快,江河下筆放難收。」而〈詩因〉中也說:「無邊橫逆填胸次,不盡清詞吐筆端。」那是因為「詩思浩蕩涌濤瀾」,已形成煞不住的情勢了,可是這些詩思從哪裡來?國大代表周慶光先生說:「以一代之宿儒大德,寫一代之情懷、景物、遭遇、因緣,與夫變亂史實,允堪珍若瑰寶,雒誦久遠而不替矣!」

諸位不妨想想看,經歷六朝的雪公,對動蕩的國家局勢,能無所感嗎?他的〈六朝夢〉題目下有注,說六朝是指清末、民初、洪憲、復辟、北伐、易幟東遷,看到「人心多惝惘,禹貢半腥羶」,能不在新亭暗彈「無限河山淚」而無奈地望向「蒼蒼欲暮天」嗎?看到當時一般代議士,只自私地想到他的黨,而沒想到要為民喉舌,他憤而寫下:「秋風秋雨夜淒淒,多少行人路轉迷,莫信函關天近曉,喔吚盡是孟嘗雞。」的諷刺詩。雪公的詩集中,充滿了對時局的憂心,所以興大教授明允中先生、王禮卿先生,都說雪公是現代杜甫,紀錄了近代史於詩集中,雪公自己也說:「賴他成就名山業,留與知音接古歡」。

而「烽火連三月」的動蕩中,接不到家書的憂慮是可想而知的。有一首標為〈南北之戰,浩劫遍地,聞日夷借故參加,炮擊稷門,弟實美久無家書,淚逐憂來,不能自已〉的詩說:「客住干戈裡,因風問稷門,胡塵九隘烟,鐵雨一城昏,未必事無幸,如何聲已吞,所期今日汝,為我卜亡存。」等到〈書至〉的時候,又是驚疑參半,喜極而泣──

「愁觸來書破,歡餘淚轉多,開緘真是汝,再讀幸無他……」這類都是抒發家愁的詩。

總之,雪公是一位道地的詩人,他的情感,多樣而豐沛,觸目騁懷,無非詩境,他自己〈與友人論詩〉一首中說:「恆沙世界恆沙境,日日吟詩總是新。」這裡,就不往下報告,諸位可以自己請一部《雪廬詩集》慢慢玩味!

三、醇儒本色

接下來,要探討的是雪公的「儒者本色」,學人分三部分談:一是雪公的內省工夫,一是雪公的敦倫盡分,一是雪公的文化教育。

談到內省,那是內在的,誰看得到?再說,下下不能知上上,又怎敢妄加臆測?所以,學人只舉雪公講課的一段,來加以推敲。

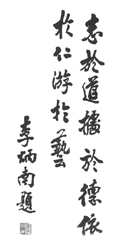

有一次,雪公講到《論語•述而篇》「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」一章時,告訴我們這是整個中國文化的縮影,在講到「據於德」時,雪公是用〈大學〉中「明德」四目「格物、致知、誠意、正心」來詮釋的。老人家告訴我們這叫「以經證經」。

他說:「格物」就是物來了,也就是心動了,有事物影像出現了。這時,只怕不覺,覺,就是「致知」,心有妄動,沒關係,你自己要「知道」,知道了還得日久天長去修──

修到迷惑顛倒都去了,一切朗朗分明,《中庸》說:「明則誠」矣,這是「誠意」;而觀照修省的工夫叫「正心」,令一切「動」皆歸於正,動念歸正,是行而有得,就是「德」了。這是民國七十年五月二十二日所講,講的都是內心修省工夫,極細微,若不是深於用「心」的功夫的人,不能講出來。

再說到雪公的敦倫盡分:李公子說:

父親很孝順,對祖母的生活照顧得無微不至,祖母患有慢性氣管炎,每到冬季就患病,父親聘請當地名醫診視,煎藥後,必親自嘗試,對祖母愛吃的飯菜,必想方設法買到,對烹調的方法也做具體的指導。

學人曾親聞之於雪公,說熬小米稀飯熬到上面浮一層油,才進奉給老人家,又學醫的因緣也從想醫治母親的病來。這是對父母的盡分。李公子又說:

他對叔父也很友愛,接來莒縣,共同住了幾年,以後叔父返回濟南老家……父親經常寄錢給他,在父親遺著的《雪廬詩文集》中,有幾篇寫給叔父的詩……表現了兄弟之間真摯的感情。

不只有詩,雪公的令弟實美,還為雪公詩作注。另外,在兩岸通信後,雪公寫給家人的信,也是子、姪一起,並無分別。這是對兄弟的友愛。李公子又說:

父親是一位慈祥和藹的人,大約在一九二O年前後,父親與祖母、母親到莒縣赴任……一九二四年我誕生於莒縣……五歲那年,父親下班後常為我講歷史故事……以及二十四孝,古人苦學的啟蒙教育,使我思想上對中國的歷史知識和倫理觀念,有了一個概念。

這是對子女盡分。

老人家有〈寄內〉詩一首:「去國八千里,慈親稀壽年,干戈悲路梗,菽水賴君賢,子拙勤催讀,家貧可賣田,仍當力脩省,祈禱早團圓。」在他們那一代,夫婦是講恩情道義的,妻子代為孝親、養子,只有心存感激,而互相勉勵的,也是在做人的修省上。可這樣的夫婦之倫容易持久,雪公來臺以後,與家人闊別四十年,待到雪公往生,靈骨歸葬,師母數日不眠,坐在堂上,堅持等待,其間的甘心愛敬,我們幾乎無法想像。

(雪公家人)

(雪公家人)

另外值得一提的是師生這一部分,雪公在四十一歲時,即皈依了淨土宗第十三代上印下光法師,四十四歲前往參謁,即蒙開示終日,從此一心聽從祖師教誨。老人家在印祖往生二十周年有追思詩十首,茲舉一首作代表:「求法慚無斷臂誠,叨恩深懼損師明,遺文每讀增怊悵,兩利蹉跎白髮生。」多麼地戰戰兢兢,深恐自己不能依祖師教導,而愧對明師。

而對學生方面,也是視同子女孫輩,記得有一次,老人家所辦的「內典研究班」開學了,請來的各位師長一一致辭完後,雪公突然從座上走下來,向幾位師長深深一頂禮,當時大家都愣住了,因為老人家那時已八五高齡,也是座上年紀最大的,怎麼突然有這樣的動作?正驚疑間,老人家說:「我為這些孩子的爸爸媽媽向各位老師頂禮致謝。」並且,在四年結業後,作一首〈申謝〉的詩:「四載皋比髮更疏,言難傾盡意何如,杏壇滴雨皆成海,永掬心香爇雪廬。」其實,該致謝的是學生我們啊!

另外,在「論語講習班」也發生了一件令學生永生難忘的事,那是雪公在教學時提到「穀旦」二字,學生不解,老人家歎一聲:「你們都不用功!」學生深感慚愧,就在下一次上課前,全體跪在講堂前,手捧教鞭,懇請雪公嚴加管教,不想老人家拿起教鞭說:「學生學不會,是老師的過失,這鞭子我拿回去打自己。」當下學生淚流滿面,感到十分慚愧,這條教鞭,目前留在雪廬紀念堂,永遠警惕著我們這些不用功的學生們。

最後要談到「儒家」的老本行──

教育文化了。

雪公雖然也執教於學校,但就教育的實效看,他是道道地地的「社會教育」推動者。從他二十三歲,與濟南學界組成「通俗教育會」,當會長開始,到三十一歲當莒縣監獄署長提倡德化教育,到避居四川,返居金陵的佛學演講,到六十歲東遷來臺創立「國文補習班」、「論語講習班」、「國學啟蒙班」、「社教科」……等,歷時七十四年,都在做「不用政府力量,不必設正規學校」,而施行淨化人心的社會教育。

為什麼不用政府力量呢?雪公在〈斯文〉一詩中感歎道:「斯文應向壁間儲,遯世無知品自如,省識深坑秦火後,有誰還讀十年書。」正因為當時復興中華文化只被當成口號,實質上中華文化是遭到了遺棄,學校的體系不能支援教育中華兒女,大家不肯耐著性子讀書了,所以,老人家以民間講學方式,來做保存文化,教育子弟的工作。

至於教育的內涵,則從經書典籍中汲取養分,以建立道德,端正人品為重點。雪公在〈文禍〉八首中,慨歎當今各類學說擾亂視聽,使大眾學無重心,人心無法振奮,都源於教育忽視道德,以及不能務本。形成這種情況,實在不是學生的過錯,〈文禍〉說:「道德非玄遠,天倫序一元,文章無贗鼎,血性乃真源,……」又說:「天地皆平易,無言育物華,四時開萬象,一德遍恆沙,……」只要把握重點,讓學生立住人格,臺灣就有希望,老人家是用這個方式來「愛臺灣」的,只要臺灣人心好,這個地方就興隆,大家就能安居樂業,他是這麼急切地在為臺灣栽培「好人才」啊!

學人記得,在民國五十幾年,蓮社講堂還小小的,每星期五,就陸陸續續有人來,雪公坐在靠門的上方,有一些拿著不同本子的或老或少,或男或女的學生,分別在請教雪公,後來才知道,他們所學不一,在正式上課前,都依所學請益,雪公也一一指點。到搖了鈴上課,那就是統一教材了,教材中《論語》是常年開的,其他如《禮記》、《周易》、《左傳》、歷史、古文、唐詩,都視因緣而開講,這些功課,講的都是道理、人情。

道理拿來實踐,便是辦事,老人家說:「好人辦壞事,壞事也給他辦好了,壞人辦好事,好事也給他辦壞了。」而好與不好,就在人情的公與私上分辨。至於施行的方式,離不開誦詩書、習禮樂。詩可以開悟性,書是一定要背的,不背,心裡沒個底。雪公也為我們講他自己編的《常禮舉要》,在生活的細節上「約之以禮」,另外,打從成立蓮社,就組織一個「天樂班」,到現在,還有個「樂育國樂團」每週練習,擇期表演。又編了許多歌,請名家譜曲,如《梵音集》,讓大家在習禮的彼此有分際中,又能夠融融地合在一起,抒發感情。

除了用講課的方式外,雪公也辦雜誌,《覺生》、《菩提樹》乃至至今還在發行的《明倫》月刊,都是以文字作教化,離不開文化的宣揚,而「明倫廣播供應社」也提供中華文化的節目,供多個廣播公司使用。假如在現在,老人家也許也用網路來作教育吧!

(雪公重視文字教化)

(雪公重視文字教化)

更重要的,雪公以身教來作活榜樣,前面說的內省、敦倫盡分,乃至深信因果,簡樸謙卑,生活的有條不紊,待人的為他設想,在在都從生活中,做具體呈現,落實了文化的本質,也莫怪乎,受過教的學生,都受了終身的影響。有一位來自馬來西亞的吳庭烈先生說:「老師一句『老弟!好好地幹!』」便是他能支持到今天的最大鼓勵。旅居洛杉磯的林雪員女士回憶說:

每當我踏上那間榻榻米教室,就感覺進入了另一個世界,老師授課,大家不只從老師的言語,還從他炯炯眼神中領略到……二十多年來,只要一閉上眼,老師為弟子授課的情景,就立刻浮現眼前……老師要我們以仁待人……又說到物不平則鳴的道理。更重視「信」,說信是人言合寫,不講信,焉是人?做人要盡本分,凡事要厚道,要懂得惜福,還有更重要的是「君子愛人以德」……每當回想在我四十多年的生命中,最幸福的時光,就是在老師座下當學生的那段日子。

如此娓娓道來,可見雪公在她心中,是實實在在地存在著!

四、悲 心

接著,再談到雪公的「慈悲」。其實,前面提及的搶救災民,弭平戰爭,救濟流離的人們,監所施醫與藥,都是雪公慈悲的表現。民國十九年,他看到豐子愷的《護生畫集》有感於消弭兵禍在於戒殺護生,便發願為蒼生茹素。雪公曾自述:「那時城內外軍隊相拒不下,人們被困住,連吃的都沒有了,時值春天,我在庭園間,見一雙蝴蝶自由自在地飛舞著,想著怎麼人反而不如蝴蝶呢?便發願,若能解危,我從此茹素!後來果然解了危,我也就從此長齋。」向來大碗喝酒,大塊吃肉的雪公,為蒼生立誓了!之後,老人家學了佛,更擴大範圍──

眾生平等,曾經成立過動物保護協會,到如今,蓮社還有「放生組」在運作。

有一次,我們與雪公一起去六福村,年輕的學生,都玩得不亦樂乎,在回程車上,雪公問大家看到了什麼?大家也爭先恐後地提出自己覺得最新鮮的,之後,我們問:「老師!您玩了什麼?」老人家說:「我忙著為那些野生動物皈依。」一時,吵雜聲靜了下來,大家都在思忖:「菩薩慈悲心,竟是不一樣啊!」

雪公三十八年來臺,在法華寺行醫義診,當時民生凋敝,有人無錢買藥,老人家甚至連藥材費也奉送。在四十一年時,聽說樂生療養院的情況,便親自去探訪,而且於《菩提樹》雜誌撰文,呼籲各方捐助樂生療養院的佛堂。兩年後,佛堂落成,命名「棲蓮精舍」,並常受邀前往說法,之後,建慈光育幼院、菩提救濟院等等,都是奉行給孤獨長者的慈悲。

(棲蓮精舍)

(棲蓮精舍)

雪公有兩首詩,最能代表他對眾生的不計一切,一首叫〈時計鐘〉:「警眾太殷勤,曾無間寸陰,幾人長夜醒,不負轉輪心。」又一首叫〈殘燭〉:「未改心腸熱,全憐暗路人,但能光照遠,不惜自焚身。」雪公在往生前一個月,都還上臺講經,為眾生,真是滴盡了最後一滴血啊!

五、忍 力

說到「忍耐力」,那真是雪公的特色!雪公說:「我滿身是瘡疤。」他在「社教科」前身的「動畫班」曾勉勵學生說:

無論什麼事情,沒有一辦就成的。如果有一點辦不動,就停止,萬事難推動。也就是說,前面有什麼障礙,自己有什麼困難,我都要辦,打破一切一切的困難,必得繼續幹下來,秉著這樣的精神,移山倒海都做得到,我有一口氣,我就一直都在幹,我死了,那就沒法子了。這就是人的真正精神,沒這個精神就不算人,就不是個活人。無論如何,大家忍耐下來,藝術都在本人身上,任何人也拿不去,錢財、地位都能奪過來,唯獨你個人的能力、道德、功德,什麼人也拿不去!

是不是只勉勵人呢?那不然!雪公創辦的機構多,人事也紛雜,要忍耐的事可多呢!詩集中有題曰:〈慈益事困則人避興則有爭余任退三再引退〉,又有題曰:〈講學十年來者日眾因招嫉謗述懷〉,由題目中,辛苦可見一斑。雪公到晚年,為著講經,便少吃少喝,只因為怕不方便解手,寧願忍著饑渴。弟子們勸他吃維他命,他說:「不必!我吃菩提子!」就是說只靠精神就好。

老人家有他一套哲學,他認為「火坑就是清涼池」,「火中蓮」才可貴,在勉勵弟子的紙條中也寫著:「說話碰壁,遭遇拂逆,心不煩惱,行不退轉。凡做好事,必遭魔障,既發大願,不怕困難,困難愈多,功德愈大,歡迎困難,歡迎困難!」〈大寒節偶感〉一詩也說:「天時人事莫相猜,無不隨緣笑口開,經過大寒春始至,何妨橫逆似山來?」

不再是走避,也不只是忍耐,是直接把它當作智慧的磨刀石了,有一首〈煩惱〉的詩可為明證:「人間萬事皆煩惱,俯拾調來盡菩提,坎壈勤鋤平險履,蘇張默擯遯游辭,雲難掩日照千界,雪不彫松青四時,性自光明磨始見,塵沙累累亦嚴師。」

六、菩薩真行

最後,要作結論的是:雪公是一位真正的「菩薩行者」。從他決心學佛開始,便嚴守自己心中的信諾,茲舉一例:民國二十五年,在山東濟南受五戒及菩薩戒,有兩張戒牒,自此之後五十年,雖歷經無情的烽火,多次的逃難,而這兩張戒牒一直帶在身邊,可見無形的戒體,都落實在這有形的戒牒上。他說:「飯可以不吃,覺可以不睡,功課不可不做」,在與大眾一起做功課後,他說:「我回去還有我自己的一套。」他說:「我一做功課,十方佛都來護持。」他又說:「我無負累,我無家可出。」老人家一到臺灣來,便發願在「寶島遍栽九品蓮」,發願「縱無淨海蓮千頃,誓拔蒼山鐵一圍」,發願「熱淚從今歸淨海,教他有力載慈航」,他總是「捧出心來與佛看」,多少自度度他的事在正氣街九號,小小的陋室中運轉,卻又一下子拋卻:「莫話人間事,空山枕碧流,花開與木落,天地自春秋。」(〈偶感〉)小小的弟子,無法摹繪菩薩形象,最後只能引述老人家在〈上印下光祖師圓寂十周年紀念回憶錄〉中所說的一段話來代為表白,雪公說:

今日紀念老人,區區以為不在香花、誄辭、典型,當在希望吾等同學,要接受老人之遺教。以身作則,將淨土法門努力弘揚,使無邊大地,每一個角落裡,都有彌陀的氣味。把娑婆轉成極樂,眾生盡成佛陀,想老人在常寂光中,定然歡喜無量!

今天學人在雪公往生二十周年紀念研討會上,介紹「雪廬風誼」,就是希望他的君子高風,能夠傳揚於學界,也希望他的精神與風範能夠帶給這個社會一些省思。但因個人才學有限,若有疏漏之處,尚請各方先進不吝指正﹗