六十四自述 ●梅光羲

梅光羲,字擷芸,江西南昌人。一八七八年生,一九四七年逝世,享年六十九歲。民國五年至十四年,出任山東高等檢察廳檢察長,在大明湖畔的小倉街佛學社,設唯識講座。雪公在《相宗綱要正續合刊》序云:「余業師南昌孝廉,擷芸梅光羲大士,於遜清之季為秋官,皈佛治法相學,其精邃冠群倫,凡相宗學者皆崇之。」雪公從學唯識,奠定日後深入佛學教典基礎。民國二十六年,梅大士入川避日禍,在重慶長安寺講《唯識三十頌》、《百法明門論》,並向太虛大師推舉雪公赴各監獄弘法。

今謹從《佛學研究》轉載梅大士之自述年譜,另加參注,以見大士一生之佛法因緣。

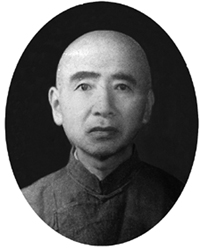

(梅大士遊學於楊仁山之祇洹精舍,鑽研唯識,冠於群倫。)

余十五歲前,讀四書五經,學作八股文。十五歲後,得彭藻才(注一)師之教誨,學作古文,並閱《資治通鑒》及廿四史、《老》、《莊》、《列子》。十九歲(光緒廿三年戊戌科)中試本省鄉試第三十九名舉人。

二十歲(光緒廿四年),赴北京應春闈考試,途過上海始知有上海製造局所譯各西書及上海新出各科學書。在北京時適康有為在京談新法,於是喜讀科學書,並愛閱報章雜誌,思想與昔不同,好談變法。

二十一歲(光緒廿五年),在南昌與同年沈幼沂聘日本人牛島吉島來南昌設立明達學堂。翌年,義和團事起,明達學堂停辦。

皈依佛法

二十三歲(光緒廿七年),揖(捐?)侯補道,奉浙江巡撫任道鎔委充撫署文案,歲冬,在南京由桂伯華介紹,叩謁楊仁山師,聽講《起信論》,皈依佛法。

二十四歲(光緒廿八年),赴北京引見,分發湖北,同時蒙受知師(注二)張冶秋尚書奉派為京師大學堂藏書樓提調(即今之北大圖書館長)。

二十五歲(光緒廿九年),到湖北任農務局會辦、將弁學堂總辦。

二十六歲(光緒三十年),任湖北武昌高等學堂監督,是時適兩湖總督張之洞提倡出洋留學,余乃呈請赴日本學陸軍,是年夏遂入日本東京振武學校。然課餘時仍時時溫習《大乘起信論》及《彌陀經》,並對戚友之在東京者講《彌陀經》。

二十八歲(光緒三十二年),卒業振武學校,其時日俄戰事正熾。余因一時不得入聯隊,遂改入早稻田大學政治經濟部,從此棄去軍事,免作殺生惡業,誠為一生之大幸亦也。時時溫習佛書之力也,其時曾從日本慶純師學〈准提咒〉及其觀想法。

親炙楊師

三十歲(光緒三十四年),返國,奉趙爾巽總督委充湖北全省地方自治局總辦,復調充湖北高等農業學堂監督。此兩年間,因常常赴南京省親,得向楊仁山師請益。楊師誨我讀華嚴宗、三論宗、法相宗、淨土宗各書,發起佛學研究會,推楊師為會長。

三十一歲(宣統元年),廣東總督袁樹勳奏調余赴廣東,余乃夏間到廣東,充全省審檢廳籌辦處總辦及司法研究館監督。

三十二歲(宣統二年),兩湖總督瑞贗奏調余回湖北,是年秋,回武昌充法政學堂監督兼署提法使,復得補授湖北高等審判廳廳長。是年由廣東返湖北,路過南京省親,並謁楊師,蒙授以《中論》、《百論》、《十二門論》各疏,將此三種論文與疏文會合流通。余作《心經淺釋》求正,蒙賜序文。余是年在家中設一講堂,時向友人開講《起信論》。創辦湖北各級審檢廳。

三十三歲(宣統三年),秋,武昌起義,遂於九月間由上海赴北平任郵傳部右參議。

三十四歲,即民國元年,任教育部秘書長,摘講《大乘止觀》。

三十五歲(民國二年),任交通部參事,旋調任交通部航政司司長。是年在廣濟寺遇請(清?)一上人(注三),並設講經會於廣濟寺。

三十六歲(民國三年),因交通部裁撤航政司,遂偕山東巡按使蔡儒楷赴山東,任山東巡按使公署司法主任。此三年中所閱之書,多為華嚴宗、禪宗、三論宗之書。

三十七歲(民國四年),任蒙藏院第一司司長,是年孫毓筠向袁世凱建議中國應自行提倡佛教,遂由孫毓筠領得二萬元,請月霞、諦閑兩法師來京講經。余乃以此,設北京佛經流通處。是年多閱天臺宗書,編《大乘止觀略錄》。

山東弘化

三十八歲(民國五年),任山東高等檢察廳檢察長。直至四十七歲,即民國十四年,因奉軍張宗昌督魯,干涉司法,遂辭職赴津。在魯十年,曾與夏繼泉(注四)等設山東佛學社、山東佛學流通處,並皈依慧明師(注五),受三皈五戒。又常於星期日到佛學社及監獄與各學校講經。所講者為《大乘起信論》、《百法明門論》、《成唯識論》及《攝大乘論》等。所閱者多為法相宗及俱舍宗之書,編有《百法義錄》、《五重唯識觀注》、《相宗新舊兩譯不同論》、《因明論疏節要集注》、《相宗無為法集解》、《大乘相宗十勝論》。以上均交金陵刻經處出版。《相宗綱要》、《相宗綱要續編》、《宗鏡錄法相義節要》、《高僧傳節要》,以上交商務印書館出版。《佛學啟信編節要》、《六道輪回錄節要》,以上交上海佛學書局出版。《禪宗法要》、《六道集節要》、《居士傳節要》,以上交北京刻經處出版。曾從演華師(注六)學密宗十八道。在山東時,曾添設新監獄五所、新看守所一所。

(梅大士在魯十年,與夏蓮居等設山東佛學社,常於星期日到佛學社講經。)

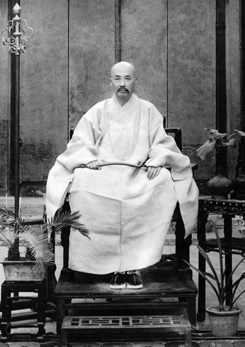

(夏蓮居居士法相)

教弘唯識

四十七歲(民國十四年),冬至,五十歲秋,皆住天津,時往北京居士林講經,曾任民國大學哲學教授一學期,所講者即《相宗綱要》之節本。

五十歲(民國十七年)九月,赴上海,遇大愚法師(注七)學,隨求〈陀羅咒〉,每日結印誦咒二次,每次二小時,頗得心靜。曾至上海居士林講經。

五十一歲(民國十八年),任安徽蕪湖地方法院院長,曾至聶宅講經數次。

五十二歲(民國十九年),任最高法院檢察署檢察官,遷居南京。在法政講習所講《百法明門論》及《相宗綱要》。

五十三歲(民國二十年),任江西高等法院院長,遂回南昌。每逢星期日到佑民寺講經,所講者為《相宗綱要》、《彌陀經》、《圓覺經》。

講經不輟

五十四歲(民國廿一年),因回避本省(案:官員籍貫與就任地區不得相同或接鄰),呈請辭職,遂仍回南京,充司法院編譯專員。常與印妙上人過從,頗得其啟迪。

五十五歲(民國廿二年),任行政法院評事,至六十歲入川。是年曾在重慶長安寺講《唯識三十頌》、《百法明門論》。

六十一歲(民國廿八年),因左腳麻痹,有似中風,遂辭職。承司法院調充司法院法規研究委員會專任委員,旋又以病辭。又承司法院改為聘任職,充司法院編譯專員。

余自五十五歲至五十九歲時,皆在南京,每逢星期三及星期六、星期日皆講經。地點為毗盧寺、普照寺、佛學會、佛學淨業社及中央黨部無線電臺。所講者為《因明論》、《相宗綱要》、《金剛經》、《圓覺經》、《楞嚴經》、《維摩經》、《彌陀經》、《百法明門論》、《唯識三十頌》。

此數年中,曾編《佛典略論》、《天臺宗略說》、《唯識宗略說》,以上交中央黨部廣播周刊出版。

(梅大士五十五歲至五十九歲,皆在南京,每周三、周六、周日皆講經。)

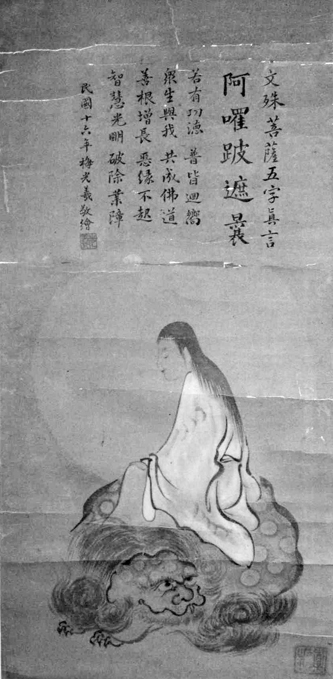

(梅大士敬繪文殊菩薩像)

居鄉養病

自六十一歲辭去行政法院評事後,常居鄉養病,未曾講經。所閱之書則為《大般若經》、《大涅槃經》、《中阿含經》、《雜阿含經》、《增一阿含經》。

又前數年在南京時,曾從班禪活佛、諾那呼圖克圖、安欣呼圖克圖學習各種密咒,但雙身法,則未學也。

一九四二年五月十四日,記于四川重慶南岸彈子石石橋段孫家花園七十五號,時年六十四歲。

又記:

六十五歲(民國卅二年),因十女麗明結婚(其夫林滌非),余乃進城,住寓城內石灰市三十九號。初冬遷二府街四號。是年講《唯識三十頌》。擬《成唯識論述記》而講。

六十六(民國卅三年)歲秋,發病頗重。

六十七(民國卅四年)歲仍病未愈。

六十八歲(民國卅五年)仍病,但有時略愈。陰曆六月,陽曆七月遷居林森路六一九號附四號孫家院韓子才(注八)寓中。

(雪公在重慶長安寺,見到太虛大師與梅大士在座,內心感動,有說不出的滋味。)

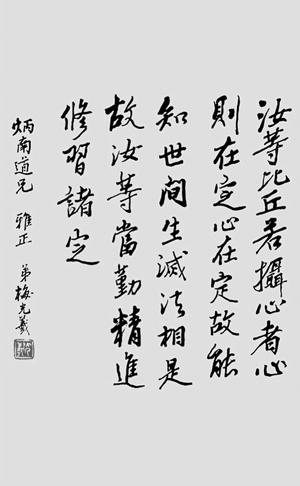

(雪公收藏的梅大士墨寶)

參注:

(一)彭藻才,江西萍鄉人,光緒乙未進士,工於詩詞駢體文。值萍鄉苦旱,致書張之洞,中有「霽雲斷指,包胥頓首」之句。張之洞立發庫金十萬賑恤之,鄉人至今誦其德勿衰。(見清末易宗夔《新世說》)

(二)受知師:科舉考試中對主考官的尊稱。

(三)清一法師(1842──

1916),年逾弱冠,父母俱逝,遂為僧。覓得《古尊宿語錄》,學習探究。後至天目寺,一日宴坐,聞香板聲豁悟,執念頓消,身心世界不可得。民國五年,居廣濟寺,寺開水陸道場,請師說法,登壇語如泉發!(見《宗鏡捷要.清一禪師事錄》)

(四)夏繼泉(1883──

1966),字溥齋,號渠園,又名蓮居,山東鄆城人。曾任直隸知州、靜海知縣、江蘇知府、山東團練副大臣。

(五)民國十年,梅大士、夏蓮居等赴安徽安慶地藏庵受皈戒於慧明法師。

(六)演華,日僧,民初來華傳密。

(七)大愚法師,湖北人,皈依太虛大師,創辦武漢佛教會。在廬山海會寺專修念佛法門,常誦《普賢行願品》,深信念佛得三昧,可成就神通濟世,不為印光祖師、太虛大師認同。

(八)韓子才,梅大士在重慶長安寺佛學社時,對社裡的念佛堂多所護持。