論語簡說(一六二) ●子 圓

述而第七

冉有曰:「夫子為衛君乎?」子貢曰:「諾!吾將問之。」入,曰:「伯夷、叔齊何人也?」曰:「古之賢人也。」曰:「怨乎?」曰:「求仁而得仁,又何怨!」出,曰:「夫子不為也。」

冉有請問子貢:「老師會幫助衛國的國君嗎?」子貢也不確定,說:「好的!我現在就去請問老師。」子貢進入屋內,面見孔子,問道:「伯夷和叔齊是怎樣的人?」孔子答:「這兩位都是古代有德行、有才能的人。」子貢接著問:「他們心中有怨恨嗎?」孔子說:「他們追求仁道,也得到了仁道,這樣又有何怨恨呢?」子貢問完,出來就對冉有說:「老師不會幫助衛國的國君了。」

「冉有曰:『夫子為衛君乎?』子貢曰:『諾!吾將問之。』」「夫子」,擔任過大夫的職位,都可稱為夫子。孔子曾為魯國大夫,孔門學生都稱孔子為夫子。「為」,幫助的意思。「衛君」,指的是衛出公,名輒。「諾」,表示同意的應答聲。冉有會提出這個問題,是因為衛國的局勢緊張。衛靈公在位時,太子蒯聵怨恨靈公夫人南子淫亂,謀殺南子卻未成功。靈公大怒,蒯聵只好出奔國外。靈公去世後,本來要傳位給公子郢,但他不肯接受,建議傳位給太孫,就是蒯聵的兒子,也就是現在的衛君出公輒。衛出公即位後,太子蒯聵藉著晉國的勢力想回國爭位,兒子衛出公卻聯合齊國,派兵包圍父親蒯聵,抗拒父親歸國,形成父子爭國的局勢。此時孔子和眾弟子正住在衛國,衛出公對孔子很敬重。冉有不知老師有何作為才是最恰當的。

「入,曰:『伯夷、叔齊何人也?』曰:『古之賢人也。』」伯夷和叔齊是殷朝末年孤竹君的兒子,孤竹君想傳位給叔齊。孤竹君去世,叔齊想讓位給哥哥伯夷,但是伯夷堅持遵照父命,讓位給叔齊,自己就逃到國外去了。叔齊看到哥哥讓位離去,自己也不接受君位,也逃離了孤竹國。國人就擁護孤竹君另一位兒子繼承君位。如此兄弟讓國的高尚德行,可謂人人皆知,子貢豈有不曉,此時向孔子提問此二人,必定針對衛國時局而發,孔子當然知道子貢的來意。

「曰:『怨乎?』曰:『求仁而得仁,又何怨!』」子貢進一步追問,伯夷叔齊兄弟讓國,最後卻餓死在首陽山,心中有否怨恨?一般人或許會誤認伯夷抱怨父親不傳位給他,為了遵從父命,不得已讓位給弟弟;以為叔齊恐怕哥哥爭奪君位,不得已讓位給哥哥。其實兩人讓位皆是出於至誠,伯夷所求的是遵從父命的孝道,叔齊所求的是恭敬兄長的悌道。孝和悌是仁道的根本,伯夷叔齊二位賢人心中所求,充實而圓滿,何有怨恨?

「出,曰:『夫子不為也。』」子貢和孔子師生間默契深,在請教伯夷叔齊當中,老師所講求的是相讓的美德,斷定老師不會幫助衛出公。當兒子的衛出公理應迎請父親歸國,讓位給父親,豈能再出兵抗拒?孔子此時為何不離開衛國呢?孔子肯定衛出公在位政治清明,頗得百姓擁護,更暗示太子蒯聵也應該退讓,保住兒子輒繼續擔任衛君。父子如此相讓,才是行仁政的根本,更是衛國百姓之福。

研讀本章重在學習禮讓,世間的名位財物是暫時的,怎可貪戀而橫生出許多無謂的煩惱紛爭?學為君子,應念念在仁道上,以力行五倫無缺為重,這才能自安安人。

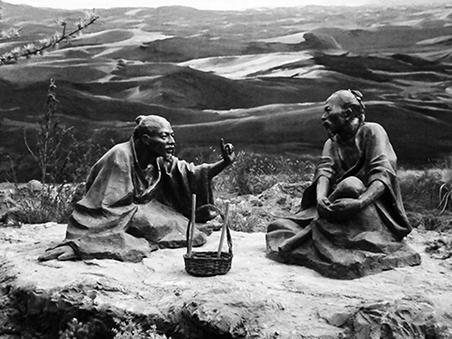

(伯夷叔齊求的是孝悌之道,故讓國出於至誠。)