|

天臺教觀略說講記(二十五) ●吳希仁講述 ●智光、懷德整理 |

|

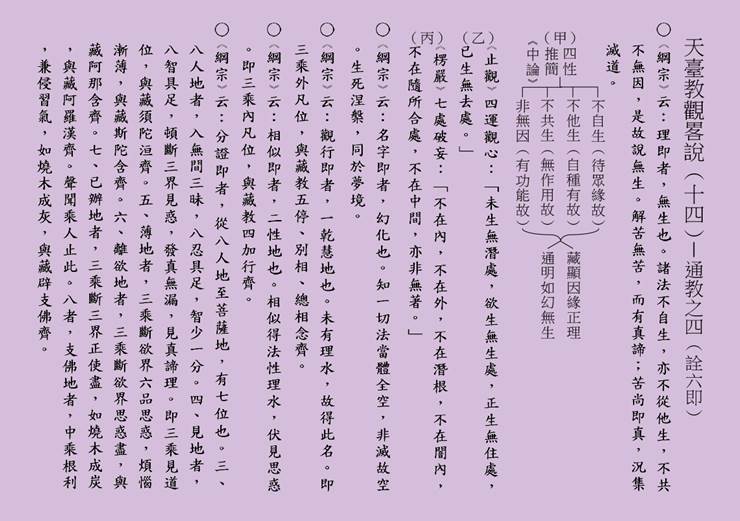

請翻開講義第十四張表-進一步詳細介紹通教的六即位。 理即位 先看第一段,講六即位的第一「理即位」。蕅祖的《綱宗》文說:「理即者,無生也。」通教所詮釋的最高理諦,就是「生即無生」的真諦理,故云「理即」就是無生。那麼如何知道一切法生即無生呢?下面引了一首《中論》的偈子說:「諸法不自生,亦不從他生,不共不無因,是故說無生。」

以上是龍樹菩薩在《中論》裡,教我們如何推求無生之理的方法。懂得無生,即悟入真諦,進一步就可用此理去觀行佛法。觀行哪些佛法呢?重要的是四諦、十二因緣、六度,此三乘法是基本架構,這裡僅舉四諦法為例。他能夠在四諦的一一諦中,去體達無生之理,故下文說:「解苦無苦,而有真諦」,能夠解悟苦諦當下即是無苦,無苦就是真諦。「苦尚即真」,在四諦中,苦諦算是最粗略的,因為講的是世間的一切苦果,其當體尚且都是真諦。「況集滅道」,何況是集諦、滅諦、道諦呢?那當然更是當體即真了。 真諦無生的道理,就是通教所詮釋的第一義諦。無生的道理是天然有的,就看你能不能去體會,所以隨著聲聞、緣覺、菩薩三乘人的悟入多少,就分出十個地位來,這叫三乘共十地。《金剛經》云:「一切賢聖,皆以無為法而有差別」,所有證果的賢人、聖人,都是由悟入無為法(即真諦、第一義諦)而分出不同的階位,從第一地乃至第十地。在《大般涅槃經》與《大毗婆沙論》中,更舉兔、馬、大象三獸渡河為喻,說明三乘人悟入法性,淺深有別。當知無生之理是大乘的初門,不但通教闡述此理,後面的別、圓二教也離不開這個諦理,所以特別重要。在經論當中,常常教導學佛之人修觀行,就是要觀無生。 (圖說:龍樹菩薩在《中論》裡的一首偈,教我們推求無生之理的方法。) 不自生 《綱宗》舉《中論》的這四句,名為「四性推簡」(如甲表),即從四個面向(也等於全方位)來推究萬法。「簡」,是簡擇、篩選之意,即分析萬有究竟從何處來。宇宙萬法歸納起來不外心法(能分別的識心)、境法(所分別的塵境)。那麼我們的心識從何而來?「不自生」:心識並不是自己能生自己,若心識能自生,就馬上有兩個心或三個心了。以眼識為例,若能自生,就不用看外面的境界,必得眼根對著色塵,才生出眼識。唯識論上說:「眼識九緣生」,它不自生,必待眾緣和合方生。 不他生 其次,「不他生」:識心也不是由外面的境界所生。若外境能生出識心,那跟我們有什麼關係呢?例如這個屋子本身就能生出眼識,那跟我能分別的眼識有何關聯呢?事實上,眼識自己有自己的種子。 不共生 再其次,「不共生」:識心也不是自他和合共生。若是自他共生,應是同時並生二心,一從心法生,一從境法生;此外,既然是自不能生,他也不能生,那麼自他二者相合又豈就能生耶?譬如一粒沙不能煮成飯,兩粒沙難道就能煮成飯嗎?根本就沒有生的作用,故云「不共生」。 不無因 最後,是否是「無因」自然而有呢?也不是,因為當種種因緣假合的時候,「有功能故」,就會有生的功能。如此一一加以簡擇,藏教人就會推求到因緣正理,即知萬法都是因緣假合而有;而通教人就更明白,因緣假合都是如幻如化,似有非有,其實生即無生。如水中月,看似有月亮在水裡,但用手去撈它,卻什麼也沒有。故禪宗祖師云:「鬱鬱黃花,無非般若;青青翠竹,即是菩提。」可見萬事萬物其實都在顯示無生之理,端看吾人悟不悟得到。 四運觀心 接著引智者大師的《摩訶止觀》(如乙),舉出修行人要用功,都可以拿這「四運」來觀心,目的 《仁王般若經》云:一彈指有六十剎那,一剎那有九百生滅。當念頭一生起,馬上就跑了,緊接著又有第二個念頭生起,念念生滅,剎那不住。最後「已生無去處」:念頭起來以後,又往哪裡去呢?根本找不到去處。如此經過這四番反覆的推究、篩選,就會發現根本找不到那個「心」,故能悟入「生即無生」之理。 (圖說:智者大師在《摩訶止觀》教人以「四運」觀心,讓人推究、簡擇,最後悟入無生之理。) 七處破妄 再看(丙)-引《楞嚴經》。在佛經中,成佛的是《法華》,開慧的是《楞嚴》,這兩部經特別重要。而《楞嚴經》中最重要的公案,就是釋迦牟尼佛逼著他的弟子阿難尊者開悟,名曰「七處破妄」,或稱「七處徵心」,即佛從七個地方逼問他:「心在哪裡?」心指我們能分別的那個心念,研究唯識便知,它是六根接觸外面的六塵而生出六識來。佛在《楞嚴經》中則逼問阿難:「心在哪裡?」他說:「在內(在六根之內)。」佛否決了他,曰:「不在內。」他反應很快,改說「在外(六根之外)」,佛又說「不在外。」既然不在外,會在哪裡呢?「在潛根」,潛藏在根的地方,佛又跟他說:「不在潛根。」阿難接著又繼續找,先後回答「在闇內(兩眼一閉所看到的闇)」、「在隨所合處(根境和合之處)」、「在中間(根與境的中間)」、「無著(不附著在固定之處)」,但都被佛否定了。當他找來找去都找不到時,便「破妄顯真」,虛妄的執著一破除,真心就自動顯露出來了。 跟諸位說,我們能觀照到的心,事實上都不是我們的真心。我們的心念是能分別的,所分別的是六塵境界。如看到這把扇子,就留下扇子的塵境、影子,而所覺照到的心都是「六塵緣影」,我們便時常把攀緣六塵境界所留下的影子,當作自己的心。古德舉了一個例子,譬如我們拿一個手電筒照路,看到的是光照到的地方,而愚人就把所照到的地方,當作是能發光的那個手電筒。其實六塵緣影還是「所」,而我們卻常把那個「所」當成是「能」,把六塵緣影當作自己的心,佛在《楞嚴經》中說,這叫認賊作父,也就是凡夫眾生無始以來的生死根本。 當初禪宗二祖慧可去參達摩祖師,於大雪天斷臂求法,祖師問他:「你來做什麼?」慧可說:「求祖師為我安心。」祖師說:「好!拿心來,我幫你安。」這下子,二祖像入定一樣,到處尋覓那個心,最後他說了一句:「覓心了不可得。」祖師馬上回說:「我已幫你把心安好了。」由於二祖平常下了相當大的功夫,所以能在這節骨眼上,一下子迴光返照,大徹大悟,破妄顯真。通教所講的理即,就是這個「生即無生」的真諦,而能把這無生之理貫串在修持當中,就成通教後面的修證階位。 (待續) |

諸法即指三界裡的一切法,包括所有正報、依報,歸納起來就是三

諸法即指三界裡的一切法,包括所有正報、依報,歸納起來就是三 也是要讓人推究、簡擇,

也是要讓人推究、簡擇,