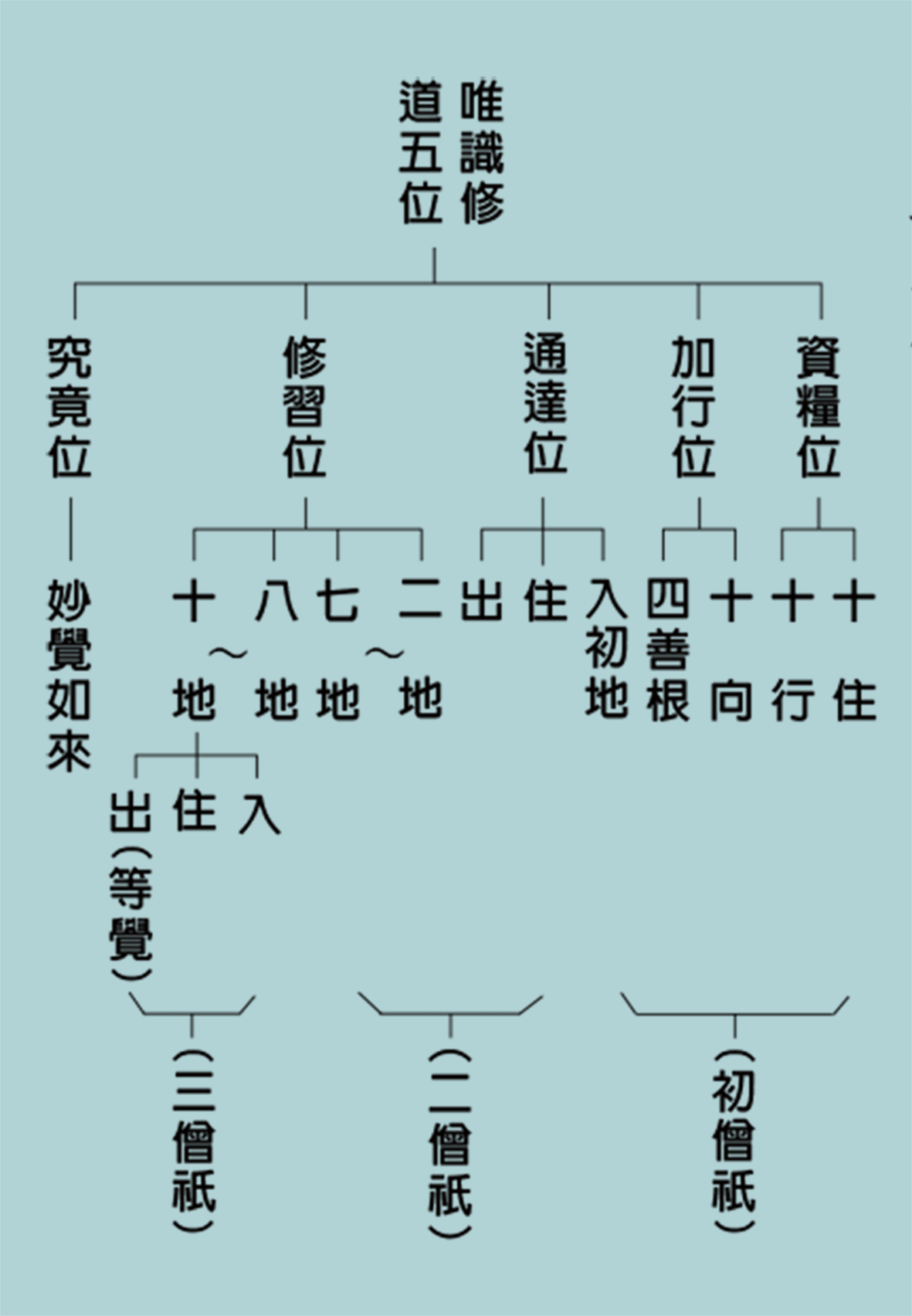

唯識宗將大乘菩薩修道之階位,分為五等,如表所示:

唯識修道五位中,前四位已略釋訖,今當續說第五「究竟位」,謂妙覺,佛證此果,最極清淨,更無有上,故名「究竟位」。

《論》十云:「後究竟位,其相云何?」唯識修道五位,其最後第五究竟位,其義相為何?

《頌》曰:「此即無漏界,不思議善常,安樂解脫身,大牟尼名法。」

《述》十末云:「頌中有三:

初一句(此即無漏界)出位體;次七字(不思議善常安樂)顯勝德;餘八字(解脫身大牟尼名法)簡二乘,顯三乘別。」茲依次釋之。

(一)此

《論》十云:「『此』謂前二轉依果,即是究竟無漏攝」。謂「此」之一字,是指前面所說菩提、涅槃二轉依果,即是究竟位,無漏界所統攝。

《述》十末云:「言究竟者,略有二義:

(1)簡前四位名『究竟』。

(2)簡二乘名『究竟』,二乘雖得菩提、涅槃,非究竟義,非高勝故。」

(二)無漏

《論》十云:「諸漏永盡,非漏隨增,性淨圓明,故名無漏。」謂此菩提、涅槃二轉依果,於一切有漏雜染法,悉已永遠斷盡,離「相應縛」(背離心為五見,及貪瞋癡慢疑無明等煩惱之所繫縛),及離「所緣縛」(背離心縛於所緣之境,令不自在)之非漏,隨之而增。如是離諸雜染,性月朗然,謂之「明圓」。

《義演》十三末釋云:「『諸漏永盡』者,即是涅槃;『非漏隨增』者,是即菩薩性淨圓明,如次重顯涅槃、菩提,漏永盡故,其性即淨,非漏隨增故,妙覺圓明。」

《述》十末云:「圓簡二乘」,此義云何?

《義演》十三本云:「『圓』簡二乘者,即簡二乘無學。二乘無學,得生空智,得前三涅槃(本來自性清淨涅槃、有餘依涅槃、無餘依涅槃),不得『法空智』及『無住處涅槃』及餘功德故,二乘無學,不名為圓。」

《述》十末又云:「『明』簡菩薩。無漏,具五義性,名無漏界,餘無漏界,雖亦名無漏,非究竟無漏。此中雖解無漏之言,長讀尚字,意乃為遠也。」此義云何?

《義演》十三末釋云:「意說此中菩提、涅槃,即是:無漏界、不思議、善、常、安樂解脫身等。即上一個『此』字,流至於下」,具五義故。

故《唯識三十頌約意》云:「無漏界,及後三句頌,皆顯二果,多種名故:諸漏永盡,名無漏界;心言路絕,名不思議;白法性故,復名為善;無盡期故,名之為常;無逼惱故,又名安樂;煩惱斷盡,名解脫身;永離二障,名法身故;性淨圓明,故名無漏。」

(1)藏義

《論》十云:「界是藏義,此中含容無邊希有大功德故」,界字之意義,即是含藏,謂此涅槃、菩提二轉依果中,含藏包容無量無邊、甚難希有之大功德。

《述記》十末云:「界者,藏義,無為功德,涅槃所藏;有為功德,菩提所含。」

《佛地經論》三云:「大覺地中,無邊功德,略有二種:

一者有為,二者無為。

無為功德,淨法界(又曰『清淨法界』,真如也)攝。

有為功德,四智所攝。無漏位中,智用強故,以智名顯。」

《義演》十三末云:「約含藏義者,即涅槃是『能藏』,說無為功德名『所藏』;菩提是『能含』,諸有為功德是『所含』。意云但言菩提、涅槃時,即攝一切有為、無為功德故,說菩提、涅槃是含藏義,非如阿賴耶識,能含藏諸法種子,名含藏也。」

(2)因義

《論》十云:「或是因義,能生五乘世出世間利樂事故。」

《述》十末云:「界者,或是因義,或為所緣,或為增上,展轉傳說為利益等。謂體能生五乘,世出世間利樂事業,或為緣,生利樂事者,此約因以解於果也,意說:佛果上界涅槃為因,能生五乘者,以菩提、涅槃,能生五乘利樂事,故名『因』。即由菩提、涅槃為因,眾生樂求,發心修行,令世出世善根而得增長,據此義邊,說為因也。」

「或為所緣者,即約佛果菩提、涅槃為所緣境,即生欣樂,善根增長。」

「或為增上緣者,由佛果菩提、涅槃,為增上力故,令五乘眾生,長善滅惡。展轉傳說為利益者,如《梁攝論》十云:『真如於一切法中最勝,由緣真如,起無分別智。無分別智,是真如所流。此智於諸智中最勝。』由此智流出後得智,後得智所生大悲(能現佛身),說十二分教(即十二部經),令五乘有情,聞此教已,即長善滅惡,故名展轉傳說為利益也。具此等緣,方生五乘眾生,得世出世利樂事故,名能生五乘也。」

上來正釋「究竟位」之初句:「此即無漏界」,已略釋訖。