貧僧命終之後,若有神力,誓願維護國土四境,使佛法得以流布綿衍,以報答大王恩德,圓滿原本的心志。菩薩所發誓願,誠而不欺。我與大王的香火因緣情義甚深,不知能否仰謝深恩。願大王觀照一切有為法,如夢泡幻影,一切皆是無常,聚而不離散者,終不可得。唯當勤於持戒布施,以面對生老病死四座大山,早求出離三界的要道。何須感傷法門,勞煩聖王掛懷?蓮華香罏、犀角如意,都是大王所施,今奉還告別,願大王德香悠遠,長保如意。

南嶽大師滅度之後,至今未有立碑稱頌。前蒙大王允諾立碑,願不忘這件旨意。南嶽慧思大師在潭州建立大明寺,彌天道安法師在荊州建立上明寺,先前都蒙大王維護,願能光大莊嚴兩位先德,作檀越施主。貧道在世六十年,未嘗作有為的功德,如今年暮力弱,多闕用心。又因香火布施甚重,得在荊州蒙大王允許建造玉泉寺,修治十住寺。並蒙大王教訓囑咐,上柱國蘄郡公、總管達奚儒,命僧人送書信到夏口,而今蘄公已亡,書信所言雖未及付諸實施,但慈恩已足,願大王永為玉泉寺作檀越主。

今天臺頂的修禪寺,茅菴已稍作修整,山下有一非常好的地處,又更仰請大王建立一座伽藍寺院。剛剛剪木作地基,命弟子營造,可惜不見寺宇完成,如今冥目尚有遺恨。天臺還沒有公家頒額,願乞大王賜一寺名。並請移荊州玉泉寺十僧,住守天臺寺。乞大王下令廢寺水田,以充實天臺基業。寺圖及石城石像的〈發願疏文〉,都留請晉王簡視。

太平聖世,有皇帝德風整肅,成就不可思議的菩薩淨土。最近卻見各州,常運送租米,所用車伕腳力都比過去多三五倍,於公家稅賦不能增多,多落入私人囊裡。朝廷有典章處分,另有深切規定。貧道不熟習典章,輕言國家法制:竊謂若無米的州縣,當從遠地送米。有米的州縣,在當地就可輸送,不致使私人獲利。這僅是管窺而已,未見深理,若於國法有所妨害,請不須再論。若於事有益,願大王受理諮奏,使蒼生慶幸有賴。然而國是王的國,民是王的民,加些力多修慈心,撫育黎庶百姓,犬馬尚且懂得奉養主人,為人者豈會忘此大恩?

從前聽聞北齊高氏,見背負木炭的士兵,個個形容憔悴,憐愍他們的辛苦,下令放他們去出家,唯有一人樂去出家。齊主感歎說:「人都愛妻疼兒,誰肯孤身獨宿,瞪眼看著四壁僧舍,自我擯棄於山林?」由此看來,出家是十分難得的。今天下廣大,賦斂寬鬆平順,出家的人很少,老僧日減凋零。前時朝廷登記僧眾籍貫入帳時,有隨緣聽學,有在山林修道的僧眾,未入僧籍帳名,雖然用心修學,卻常懷憂懼。此例雖不多,卻各有修行道業,願大王能允許他們入僧籍貫,這就是度人。更多人出家,使僧眾熾然昌盛,於佛法可得無量功德。

從前周、陳、齊三方鼎立時,為用武而愛惜人力,今太平統一,修文修福,正是適當時機。又末法眾僧,許多行為不合所著僧服,尚且不通人意,何況是扶持佛法經律。大王可秉持國法,兼以匡正佛教,有罪者治罪,無罪者敬心事奉,生起平等不可思議心,則功德無量。

以上這些事,本想當面稟告,未逢機會,忽然成了遺囑。也是為了佛法,為了國土,為了眾生。大王若能留心,必報以無量功德。貧道今臨命終了,口授遺囑,已言盡力窮,今命期緊迫而顧戀甚多。知此,更分說各大善知識,個個以成就大菩提為期望。沙門某開皇十七年十一月。

隋文帝開皇十七年丁巳,揚州總管晉王楊廣,遣使迎智者大師至揚州。大師與特使同行,至新昌石城寺(今大佛寺),知住世緣盡,遂略舉法要開示大眾。言畢,唱三寶名,如入三昧。這天是十一月二十四日未時,世壽六十,僧夏四十。

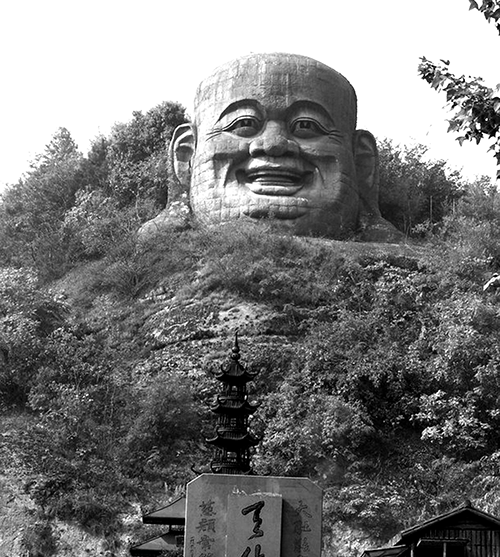

新昌有一座山,名叫石城,依山鑿立彌勒百尺大像,由北齊僧護、僧淑,梁朝僧佑,三師接力所造。佛像相好莊嚴,妙無倫比。石城寺為天臺西門,智者大師在此入滅,印光大師認為是表顯大師「前繼靈山(釋迦),後輔龍華(彌勒)」的誓願。