這個艮,就比方人身上,人周身在什麼地處強硬剛硬呢?屬陽是什麼呢?醫學院的就懂得這些。人站著的時候居多,那人身前面是陽?還是後面是陽?這是胡造謠言。人是站著的,馬牛羊等這些四隻足的,是背朝上還是背朝地下呢?那是陽?那是陰呢?按中醫,人的五臟六腑重要點都在背上。「艮其背」,這都是講現象。

光看這個背,得不到全身。我跟後儒注解講的不一樣,我的話都是來知德的注解,來注比其他的注解還好,也有一些很難講的。

「行其庭」,往外出,上人家屋裏去。「不見其人」,什麼也都沒看見,你上人家裏去,重要的是找人啊!艮是不見其人的現象。既是不見其人,往上一走看見背了,你跟這個人能談話嗎?不能談話。那個「止」字就是什麼也不能辦啊!這表示人在社會上,彼此交往,你幫我的忙,我幫你的忙,離不了人啊!連人都看不到了,你能辦什麼事呢?連一碗水也不能喝,幹什麼也不行,這都是「止」字,什麼事情也不能辦。

什麼事情不能辦,「无咎」,沒什麼大毛病。沒有往來,什麼事也不能辦,不辦有什麼毛病呢!你偏要辦,就看見那個背了,還叫人:「喂!我要跟你說話。」那就是找麻煩。不見其人,你就跑進去,你要是胡亂動,這就要被人當小偷了。什麼也不幹,无咎,沒什麼過錯,雖然不好。

彖曰:「艮,止也。時止則止,時行則行,動靜不失其時,其道光明。艮其止,止其所也。上下敵應,不相與也。是以不獲其身,行其庭不見其人,無咎也。」

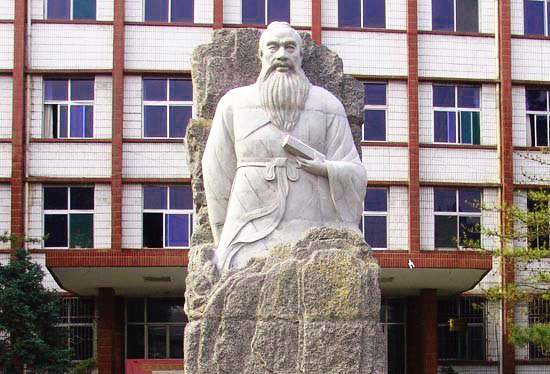

孔子解釋,艮是止也。孔子學《易經》,學了半輩子,咱早著的呢!

「時」是這個時候,這個時候是「止」的時候,你就得「止」。光這麼講都很難啊!不是看看注子就行了。古代這些聖人,一個人占一個字,如柳下惠,聖之和者也;伯夷、叔齊,聖之清者也;孔子,聖之時者也。孔子是「識時務者為俊傑」,孔子「時然後言」,到了時候才說話,不到時候絕不說話。不跟現在似的,一進門就是一套一套又一套,臨送到門口在大門外頭,站在街上還一套一套,講不完囉哩囉嗦,與「時」字毫沒關係,言多必失,是找麻煩。在街上,「幾事不密則害成」,在家裏也都要擯諸左右然後談話。你看唱戲的,一個人說:「有什麼話呢?你說吧!」另一人答:「不便說」,對方「哦」的一聲,先擯諸左右,退下去,然後再說。你跑到大門上去,來來往往的盡是人,你在這裏說,隔著牆都怕「屬垣有耳」,終日倒霉大家還不知道,如何成佛?一覺都不覺,要「時止則止」。

並不是叫你永遠都止,這個時候一變動,你還止,那就不行了。譬如今天早晨,我穿這一件覺得厚一點,因我起來比較早一點,那時候很涼,我不穿這個不行。在這裏講完了,回去差不多就要十二點了,天漸熱了,我就止。可不能穿好就永遠不動,十二點到兩點鐘,就得要「行」,脫衣服也算行動嘛!沒有一定的。「知幾其神乎」,得自己知道自己。時行則行。

這句話要緊啊!一動一靜,這個時候須要你動你就得動,須要你靜你就得靜,並不是一定。雖然是止,並不是你呆板板的學了這個,凡事都在這裏止住了。你只要能懂得「時」字,就行了。

艮這一卦,止,也光明,行,也光明,正合其時,就無一而不光明了。

艮為什麼叫止呢?止其所,這個「所」字難講了,《詩經》云:「緡蠻黃鳥,止于丘隅。」有同學沒念過這個,不能怪他,因為學校沒叫你念這個,這才幾十年的光景。不能怨你們,這是時勢造成的,造出你們這個樣子,不能胡亂埋怨,這裏頭都有道理的。緡蠻黃鳥,鳥止在山丘,不見人的地處,免得被害了。所以〈大學〉引這兩句詩,人在「止於至善」。

人有善有惡,善惡兩個字很難分別。儒家有一些人,光念孔子書,孔子之道大家就沒懂。「朝聞道,夕死可矣」,孔子之道咱大家不懂得,這就不行。你學佛了,佛教說有十善業,咱憑良心問,也不叫你答覆,你們那一位心在十善業上?五戒是人道,十善業是天道,還在三界裏頭,你連十善業都沒學到,你還想往生西方極樂世界?

你聽聽這《易經》,於佛學有大幫助吧!人家叫你止于至善,不懂得至善,知道十善業就行,你止在十善業上,就保了險。不懂止於善,孔子說:人還不如鳥,還不如禽獸了。《禮記》更說得厲害,鸚鵡也能說話,猩猩也能說話,牠不懂禮,不懂禮等於禽獸。你要見了人說:「某人,你是禽獸。」他就不高興了。已成禽獸,高不高興有什麼用處呢?卦變到這裏了,你就是禽獸了。不當禽獸,那就得改,不用求佛,求心、求自己,這不是很清楚的嗎?「知其所止」,「所」是應當的那個地處。

上頭跟下邊不相應。敵是同等,同等的才叫做敵,上下同等,合起來是三才。因「見其背,不見其人」,所以不相應。

雖然止,沒什麼作用,也沒什麼災害。