究竟位,大乘五位(資糧位、加行位、通達位、修習位、究竟位)之一,以佛果為究竟至極之位,故謂之「究竟位」。

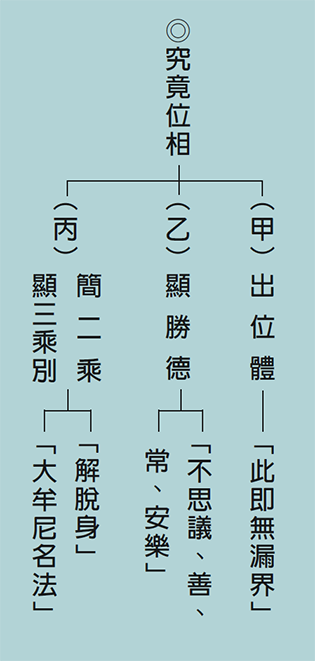

如右表「究竟位相」所示,(甲)「出位體」一科,《頌》曰:「此即無漏界」,謂此菩提、涅槃二轉依果,即是「究竟位」中,無漏界所統攝。

言「無漏界」者即指五住(五住地惑①見一處住地,即身見等三界之見惑②欲愛住地惑③色愛住地惑④有愛住地惑⑤無明住地惑)究盡,二死永亡,無量淨德,一時圓足,無有漏失,故名「無漏」,即所謂:「富有萬德,蕩無纖塵」之位也。

上來(甲)「出位體」一科,前回已略釋訖。

今者續說「究竟位」相下(乙)「顯勝德」一科。即「不思議、善、常、安樂」七字。茲分述如次:

(I)不思議——《論》十云:「此二轉依果,又不思議,超過尋思言議道故」。

《唯識論自考》十云:「初句牒頌『不思議』三字,次三句釋義。初句總明不思議;次句別明,忘言(不藉言語)、默證(慧心默證)故非思;喻所不喻(無法比喻)故非議。」以境極微妙,唯甚深智,能內證故。

《大毘盧遮那成佛疏》卷十二云:「如飲水者,冷熱自知,尚不可為不飲人說,況如來境耶!」

無性菩薩《攝大乘論釋•果斷分第十》亦云:「諸佛法身,以何為相?曰:不可思議為相,謂真如清淨,自內證故,無有世間喻能喻故,非諸尋思所行處故。」

釋曰:「自內證故者,謂諸如來,自內所證。由此真如自內證故,非諸尋思(思慮分別)所思議處,於諸世間,亦無與此相似譬喻(即無法使用實例或寓言等,加以說明),亦非二乘修慧境,是故不可思議。」

(Ⅱ)善——《論》十云:「此又是善,白法性故;清淨法界,遠離生滅,極安穩故;四智心品,妙用無方,極巧便故;二種皆有順益相故;違不善故,俱說為善。」

《唯識論自考》十云:「初句牒善字。『白法性』者,總釋善相,離染黑故。『清淨』下,別釋清淨法界(佛所證之真體),遠離生滅,解脫諸苦,故曰:『安穩』;四智心品,現身現土,觀機說法,故曰:『巧便』。『二種』下,結善相(即「順益」順於正理,益於自他,稱為善法)。」

《集解》十,更以涅槃、菩提釋善相:

(ⅰ)以涅槃釋善——自性清淨法界,遠離生死染污法故,最寂靜故,極安穩故,一切魔境不能動故。

(ⅱ)以菩提釋善——四智心品,妙用無方(無限、無極)故,最極善巧方便故。

今此二轉依果:無為「涅槃」與有為「菩提」,皆具順益之相,既與「有漏善」差別,又與「不善」相違,故名為「善」。

(Ⅲ)常——《論》十云:「此又是常,無盡期故。清淨法界,無生無滅,性無變易,故說為常。四智菩提,所依常故,無斷無盡故,亦說為常,非自性常,從因生故,生者歸滅,一向記故,不見色心,非無常故。然四智品,由本願力,所化有情,無盡期故,窮未來際,無斷無盡。」

《唯識論自考》十釋云:「『此又』下,牒《頌》『常』字。『無盡期』者,總釋『常』義。『清淨法界』下,別釋如文。『所依』者,智依理故,假說為『常』,非『自性常』。『從因』下,轉釋非『自性常』。『然四智品』下,約化機無盡說常。」謂此二轉依果,頌文稱之為「常」,以此二果,永無盡期故。

清淨法界之大涅槃,無生無滅,其性本寂,無有變易故,說之為「常」。

四智菩提,所依之真如是常,能依之智品,無斷無盡,亦說為「常」,然此四智心品之「常」,並非「自性常」,因為祂是從因生起故,此義云何?

《心地觀經》卷三云:「眾生本有菩提種,悉在賴耶藏識中」,《論》十亦云:「此(四智心品)雖本來有能生種,而所知障礙故不生,由聖道力,斷彼障故,令(四智心品)從種起,名得菩提。」由此可知四智心品,既從因生,必歸於滅,佛法向來都是如此說。此於佛法「四記答」中,謂之「一向記」。

(Ⅳ)安樂——《論》十云:「此(二轉依果)、又(皆)安樂,無逼惱故(《佛地經論》卷五:「逼惱身心名『苦』,適悅身心名『樂』」),謂清淨法界(即指佛所證之真如理體。『清淨』者,謂真如之體,離一切煩惱垢染;又『法界』者,即是一切世間、出世間功德之所依)」。

(ⅰ)約涅槃釋安樂——清淨法界,眾相寂靜,故名安樂。

(ⅱ)約菩提釋安樂——四智心品,永離智體之害,故名安樂。

蕅祖《唯識心要》十云:「(智體之害),即法執能障所知妙理,故名智體之害也。」

上來「究竟位相」之「出位體」及「顯勝德」兩科,已略釋訖。