《論》十云:「二乘所得二轉依果,唯永遠離煩惱障縛,無殊勝法故,但名解脫身。」謂聲聞、緣覺二乘所得之二轉依果,唯是永遠背離煩惱障之生死縛法,如村邑人(粗野村民),離枷鎖(古代套在犯人脖子上、栓在犯人腳踝上之兩種刑具)等所有禁繫(監禁),息除眾苦,但因為尚未斷所知障故,而無殊勝、增上自在之富裕安樂相應,所以但名「解脫身」,而不名「法身」。

《述記》十末云:「二乘所得此二轉依果,但名『解脫身』,解脫生死及縛法(煩惱之異名,以煩惱能繫縛人,不使得自在,故曰「縛」)。以彼轉依,無十力等殊勝法,所莊嚴故,不名『法身』。殊勝法者,斷所知障,得無量功德依故。」

無性菩薩《攝大乘論釋》卷第三亦云:「其法身者,解脫一切煩惱、所知二種障縛,并諸習氣。力、無畏等,無量希奇(希罕)妙功德眾之所莊嚴,一切富樂,自在所依,證得第一,最勝自在,隨樂而行。譬如王子,先蒙灌頂(轉輪王以四大海之水灌其頂,表以成人,如國大王,以諸國事,分委太子之儀式)。少(稍微)有愆犯(因過失而觸犯刑律),閉在囹圄(監獄),纔得解脫,即與第一最勝、自在富樂相應。即﹃轉所依﹄者,如服仙藥,轉所依身,雖無命終受生,而有捨劣得勝之義。」

《解深密經•如來成所作事品第八》載:曼殊室利白佛言:「世尊!聲聞、獨覺所得轉依,名法身否?」佛言:「善男子!不名法身,名解脫身。由解脫身故,說一切聲聞、獨覺,與諸如來,平等平等;由法身故,說有差別。如來法身有差別故,無量功德最勝差別,算數、譬喻,所不能及。」曼殊室利,即文殊師利菩薩。文殊師利菩薩為利樂一切有情,所以請問佛陀說:世尊您所得之轉依,名為法身,自不待言。但二乘人,所得之轉依,是否亦可名為法身?

佛陀回答:「善男子!雖然我與二乘,同得轉依,但是法身,唯佛方可證得,其他人則不能證得!」

由此可知:佛與二乘人,有平等之義,亦有差別之義。從平等之角度觀察,三乘人同破人我執,同證我空理,同斷煩惱障,同了脫生死,同得解脫身。因此經中常說三乘平等平等。《成唯識論》也是由這「解脫身」,而說聲聞、獨覺與諸佛如來,平等平等,無有差別。甚至由此平等意趣,說小乘四果名阿羅漢,大乘佛果,亦名阿羅漢。何以故?《論》卷三云:「皆已永害煩惱賊故,應受世間妙供養故,永不復受分段生死故。」

若從其差別義觀之,則如來具有法身,二乘人則不具法身,本論及《解深密經》即由法身之有無,說三乘之差別,所以聲聞、獨覺之轉依,不得名為「法身」!

「解脫身」既不及「法身」,可知解脫身是不圓滿、不究竟!而「法身」則是究竟圓滿,因此發心修學佛法者,應以如來之法身,作為趣向之目標,而不以二乘解脫為追求之對象!

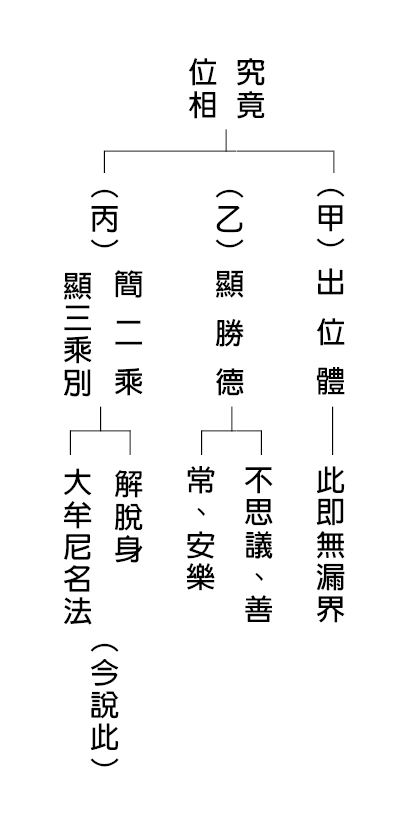

上來「究竟位相」下「解脫身」一科已略釋訖。