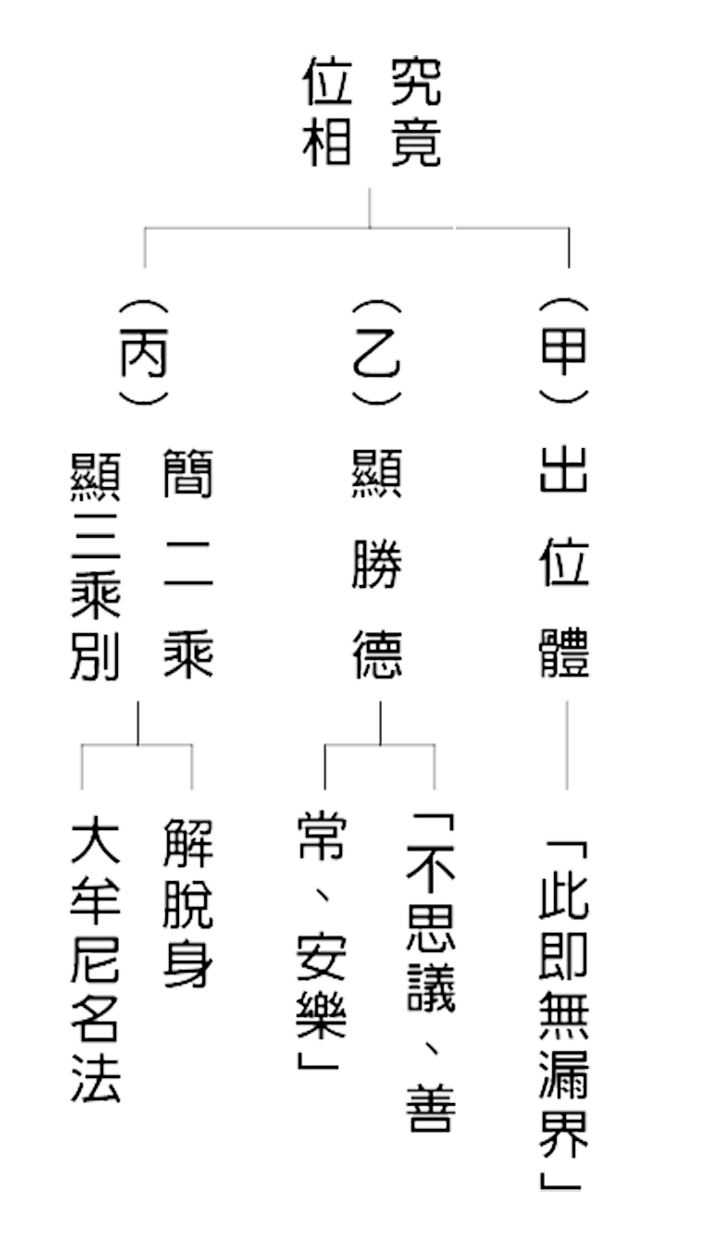

△究竟位相

《大乘入道次第》云:「究竟位相者,功成事畢,故稱究竟。簡資糧等(等加行、通達、修習四位),彼之四位,功未畢故。亦簡二乘,二乘所得菩提、涅槃,非高勝故。唯佛獨能,所作皆辦,功德最妙,得名『究竟』。」

《述》十末云:「言究竟者,略有二義:

一、簡前四位,名究竟。

二、簡二乘名究竟,二乘雖得菩提、涅槃,非究竟義、非高勝故。」

△正釋法身

①釋法

《論》十曰:「大覺世尊,成就無上寂默法,故名大牟尼。此牟尼尊(《雜阿含》經卷九稱佛為《牟尼尊》。又《本生心地觀經》卷一稱佛為『大聖牟尼尊』),所得二果(菩提、涅槃二轉依果),永離(所知、煩惱)二障,(非『解脫身』),名為『法身』,以有無量無邊力、無畏等大功德法,所莊嚴故。」

②釋身

《論》十云:「體、依、聚義,總說名『身』。」謂「身」具三義:

一者體義─真如自體,任持不失故。

二者依義─為彼報、應之所依故。

三者聚義─一切功德之所集故。故《佛地經》載:佛告妙生菩薩云:「妙生當知:有五種法攝大覺地,何等為五?所謂清淨法界、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。」謂以清淨法界,名為「涅槃」;四智心品,名為「菩提」,合此二種,名為「法身」。不獨一種清淨法界,名「法身」也,以二轉依(大涅槃、大菩提),名法身也。以二轉依,攝此五法,五法皆是「法身」攝故。《述》十末云:「佛離所知障,具無邊德,名為法身。」

「無量無邊大功德法」者,略說有九,無著菩薩之《顯揚聖教論頌》曰:「無量諸解脫,勝處與遍處,無諍妙願智,無礙解神通,諸相好清淨,及諸力無畏,不護與念住,永斷諸習氣,無忘失妙法,及如來大悲,佛不共德法,一切種妙智。」

力,即如來十力;無畏,即四無畏。等餘七事,廣說如《深密經》,及《顯揚論》。

《唯識自考》十亦釋云:「(佛法身)無量功德莊嚴者,一切種智為頭,第一義諦為髻,八萬四千陀羅尼為髮,權實二智為眼,無漏為鼻,四十不共法為齒,四無礙辯為舌,十力為手,如來藏為腹,大慈大悲為心,三三昧為腰,福慧二嚴為足。如此等為莊嚴法身也。」

△別明法身

(一)正明法身三相

此將一法身,就體相用,分為三身:

「自性身」是體,「受用身」是相,「變化身」是用。《佛地經》頌云:「自性法受用,變化差別轉。」

《佛地經論》七釋云:「雖諸如來,所依清淨法界體性,無有差別,而有三身種種相異,轉變不同,故名差別。」茲先略釋之:

(1)自性身─體常不變,故名自性,力、無畏等諸功德法,所依止故,亦名法身。

(2)受用身─能令自他受用種種大法樂故。

(3)變化身─為欲利益安樂眾生,示現種種變化事故。

體義、依義、眾德聚義,總名為「身」。

《唯識開蒙》卷下,以問答略明三身。

問:解脫道(佛道之總稱,以佛道乃離苦得解脫之正道故)所獲三身?

答:一自性身,二受用身,三變化身。

問:自性身體(本質)?

答:謂諸如來,真淨法界(真如清淨法界)。

問:有何義趣,亦名法身?

答:諸功德法依止故。

問:受用身?

答:有二種,一自受用(恆自受用大乘法樂)﹔二他受用(係為住十地菩薩所現之身)。

問:何義故名為報身?

答:三無數劫,修所得故,名為報身。唯此是實,後皆應身(應他之機緣而化現之佛身)。

問:他受用?

答:令他受用大乘法樂,此有十重,被十地機之所現故。

問:變化身?

答:無而忽有,謂之變化,聚化五蘊,名之為身。

問:化身數類?

答:一大化身,二小化身,三隨類化。

問:大化身?

答:千丈大化,王大千世界,被地前機。

問:小化身?

答:丈六金身,王一四天下。三乘、凡夫,是所被機。

問:隨類化?