孤竹國是殷商初期的一個諸侯國,其國祚直到春秋中葉以後,方被齊、燕所滅。商朝末年時,孤竹國君主因鍾愛叔齊而要傳位給他,叔齊認為按禮法當傳嫡長伯夷,而且他若接受王位,豈不要讓父親承受違背禮法的名聲,故堅持讓位給長兄伯夷;伯夷則認為應尊重父親的遺命方是孝順,故不肯接受;國人只好立第二個兒子亞憑為王。他們讓國的行為,比並於歷代宮廷權鬥,及父子、叔姪、兄弟、君臣,為王位鬥爭謀害的殘酷,是何等清高廉潔?又是何等不易?故其德性使聖人讚歎。

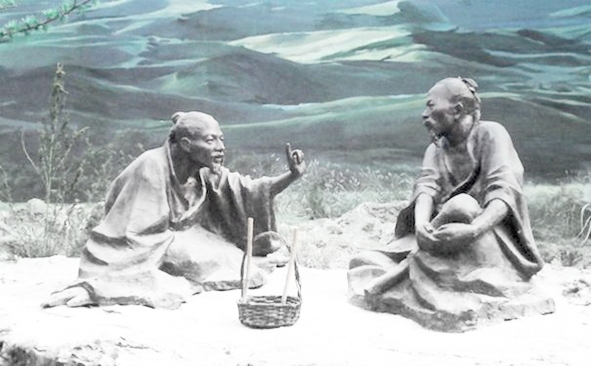

兄弟彼此讓國而相繼離開孤竹國後,最終皆因聽聞西伯善養老人,而來到西伯 昌的封地。適逢西伯死了,二人見武王要以戰爭這種暴力討伐商紂,而且是臣子弒君主,這使有讓國情操的他們難以接受,於是叩馬而諫,勸阻武王不可行此不仁不義的事,無奈武王不聽。其後武王滅商朝,創建周朝,伯夷、叔齊以不食周朝糧食,表示對殷商的忠心,並且與不仁不義者不同流,於是采薇菜度日,最終餓死於首陽山。

孔子贊揚伯夷、叔齊「求仁得仁,又何怨乎?」此說何意?周武王除去暴虐的商紂,的確是為民去害,但伯夷、叔齊認為國家興替,當以民為重,救民之道不能爰及干戈,因為征戰會禍遺百姓,是所謂的「以暴易暴」,實非建國良策。

再則弒君篡國是不義,以暴易暴是不仁,故伯夷、叔齊堅守仁義道德,而以不食周粟,保全一己的清高節操。二人為保節操而不惜餓死,豈非仁心高潔的表現?遜讓去國,以盡孝悌,此不也正是仁者行為?故孔子讚其求仁得仁而無怨,正是說明此二人一生堅守仁義忠孝的德性,最後能達成志向,也就無怨了。孟子因是而說伯夷為「聖之清者」,贊揚這位仁人的清高,達到極致。

現實中人們常有天道何在的疑惑,常有善無善報、惡無惡報的質疑,因此司馬遷根據軼詩,提出伯夷、叔齊「怨邪?非邪?」的設問。此處司馬遷並非是自己有疑問,而是用設問法,以問答方式作一番義理闡釋。於是司馬遷舉出伯夷、叔齊、顏淵,都是賢德的人,然而或餓死或早夭,一生清苦、不順;盜跖為惡,反而壽終,享盡富奢。以此驗證天道好似欺人。

司馬遷引孔子言論:「道不同,不相為謀。」闡述人各有志,對人生意義有不同的輕重區別。有人以權勢富貴為重而輕德行,君子則相反,以追求道德圓滿為重而輕富貴。君子得此圓滿,縱然清貧或早夭,又怎能視為是惡報?若德性有損而享富貴,又怎能心安而視為善報呢?故天道報應好壞的標準,背後之理錯綜複雜,並非如世俗人般求取福祿壽喜,就簡單直接的以此稱為善報。

古今人世際遇,或乖舛或順遂,未必盡合情理,天道報應,差爽亦或有之,然而天理昭彰,報應不爽者實佔大體,不可以一蓋全。何況不順之時,可安心靜待否極泰來;順利時須防樂極生悲,當知禍福相倚,得失交錯。

司馬遷因李陵之禍而遭大辱,可謂有怨,但著書留名,千載相傳,已雪其恥,且是非已明,如此則又有何怨?人生現實,七情橫生,但知書明道、通情達理之人,必不為七情所困,而企求更高的境界。或以孔子所說「疾沒世而名不稱焉」為人生終極價值,以求造福天下蒼生,立名青史,如此自然能釋懷於常情而無怨無悔。

綜合而言,德命可以努力修為,可以改造,可以求其圓滿;祿命乃天定,命中有無皆有定數,故莫強求。

當然,內典中對因果報應的闡釋最為究竟,慧遠大師依照《阿毗曇心論》,提出《三報論》。說明世間眾生起心動念、行為造作,將產生一分業力。業分善業、惡業和無記業三種。每當我們升起念頭,就在阿賴耶識播下種子,在因緣和合,生起現行後,報就顯發,即所謂的果報。業重則業力種子的力量大,顯發的時間就快,果報就強;反之則業輕報緩且弱,甚至緣未至而久久未顯發果報。因此惡人當世所享之福,或為前生的善業所感,或為多世所成的果報。而今生為惡的業感,未在當世顯現罷了。

現世報稱為「現報」,來生報稱為「生報」,若經過兩生、三生乃至百、千生才受果報,這叫「後報」。故學佛之人了解因緣與果報的錯綜關係,必將戒慎行為,深畏因果。若能斷煩惱,了因緣,方是根本。