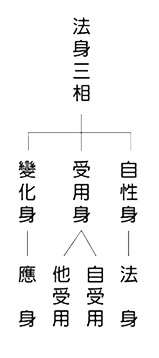

前回謹依《唯識開蒙》下,略釋法身有三相別(即自性身、受用身、變化身)之差別。

《佛地經》引世尊說頌曰:「自性法受用,變化差別轉」,頌文先總標法身三相①自性身②受用身③變化身。

一、自性法──謂如來自性身,體常不變,故名自性。力、無畏等諸功德法,所依止故,亦名法身。

二、受用──謂受用身,能令自、他受用種種廣大法樂故。

三、變化──謂變化身,如來為欲利益安樂眾生,能示現種種變化事故。

蕅祖《心要》十云:「相雖三別,皆名法身,即一而三,不縱不橫,不並不別,分而言之:法身是依義,報、應二身是體義。三相總名法身,是聚義。合而言之,一一皆有體、依、聚義。」

茲更依《成唯識論》正釋佛之三身如次︰

△正釋法身三相

《論》十云:「如是法身,有三相別」,如上所說之法身,有三相之別,何等為三?

△自性身

《論》十云:「一自性身,謂諸如來。真淨法界,受用、變化,平等所依,離相寂然,絕諸戲論,具無邊際真常功德,是一切法平等實性。即此自性,亦名法身,大功德法所依止故。」所謂「自性身」,即是指諸佛如來所證得之「勝義勝義」,亦即是「真如自性」。

《華嚴經疏論纂要》卷十四云:「當知真如自性,非有相、非無相、非非有相、非非無相、非有無俱相、非一相、非異相、非非一相、非非異相、非一異俱相。」

又黃檗禪師之《傳心法要》亦云:「此靈覺性(眾生本具靈妙覺悟之佛性),無始以來,與虛空同壽,未曾生未曾滅,未曾有未曾無,未曾穢未曾淨,未曾喧未曾寂,未曾少未曾老,無方所(無範圍)無內外,無數量無形相,無色相無音聲,不可覓不可求,不可以智慧識,不可以言語取,不可以境物會,不可以功用到。諸佛菩薩與一切蠢動含靈,同此大涅槃性(如來藏心、自性清淨心也)。

即此自性清淨,不但名「自性身」,而且也稱為「法身」。何以亦名法身?《述記》十末云:「有為、無為功德法依。名曰法身。」(案:「身」者「聚」義,此自性身,為一切功德所集故。)

《大乘入道次第》卷一亦云:「謂如來真淨法界,具無邊真淨功德,是一切法平等實性,即此實性,是大功德法所依止,名為法身。依止之義,是身義故。」

又云:「又此法身,唯有真實常樂我淨,離諸雜染,眾善所依,無為功德(真實如常而不虛妄變異)無心、色等,差別相用。又正自利,寂靜安樂,無動作故,亦兼利他,為增上緣,令諸有情,得利樂故,居法性土(法性身所住之國土)。雖此身土,體無差別,而屬佛法,相性異故。據性名土,是所依止故。又此身土,俱非是色,雖不可言形量大小,然隨相,其量無邊,譬如虛空,遍一切故。以所遍法而無量,其能遍法,亦名無量。」

上來略釋「自性身」已訖。

△受用身

《論》十云:「二受用身,此有二種:一、自受用,謂諸如來,三無數劫,修集無量福慧資糧,所起無邊真實功德,及極圓淨常遍色身,相續湛然,量未來際,恆自受用廣大法樂」,人所不知,唯佛自知,唯佛自證故。即是三大阿僧祇劫,修習無量福慧資糧,莊嚴法性,所生無量真實功德,以得大圓鏡智,證得圓滿報身,充遍華藏世界海中,湛然(安然)常住,恆自受用廣大法樂故。

二、他受用,謂諸如來,由平等智,示現微妙淨功德身,居純淨土(即實報無障礙土),為住十地諸菩薩眾,現大神通,轉正法輪,決眾疑網,令彼受用大乘法樂。

蕅祖《唯識心要》十云:「自受用身,正名報身(此身是諸佛修福慧功德圓滿時,所顯現之自受用內證法樂之身,亦即完成佛果之身),等覺以下,所不能見。他受用身,亦名『報身』,亦名勝應(又名『尊特身』),如《華嚴經》所明『盧舍那身』(此名『光明遍照)」,隨十地機,所見不等,故名『勝應』,即托自受用身,以為本質,令彼各各變相而見。不同所示界內分段生身,故亦名報也。」

△變化身

《論》十云:「三變化身,謂諸如來,由成事智,變現無量隨類化身,居淨穢土,為未登地諸菩薩眾、二乘、異生,稱彼機宜,現通說法,令各獲得諸利樂事。」

言變化者,形量不定,故曰變化。即是如來,以成所作智,所變無量隨類化身,為地前菩薩,及彼二乘、凡夫,隨機說法,令彼各各,皆得利樂。

《大乘入道次第》亦云:「(謂諸如來)由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成就,隨未登地有情所宜,化為佛土,或淨或穢,或小或大,前後改轉,佛變化身,依之而住,能依身量,亦無定限。」

前受用身,自他俱利;此變化身,純是利他。

如上三身,總是牟尼(佛之尊號)所證五法(清淨法界、四智菩提)為性之法身也。

上來「法身三相」已略釋訖。