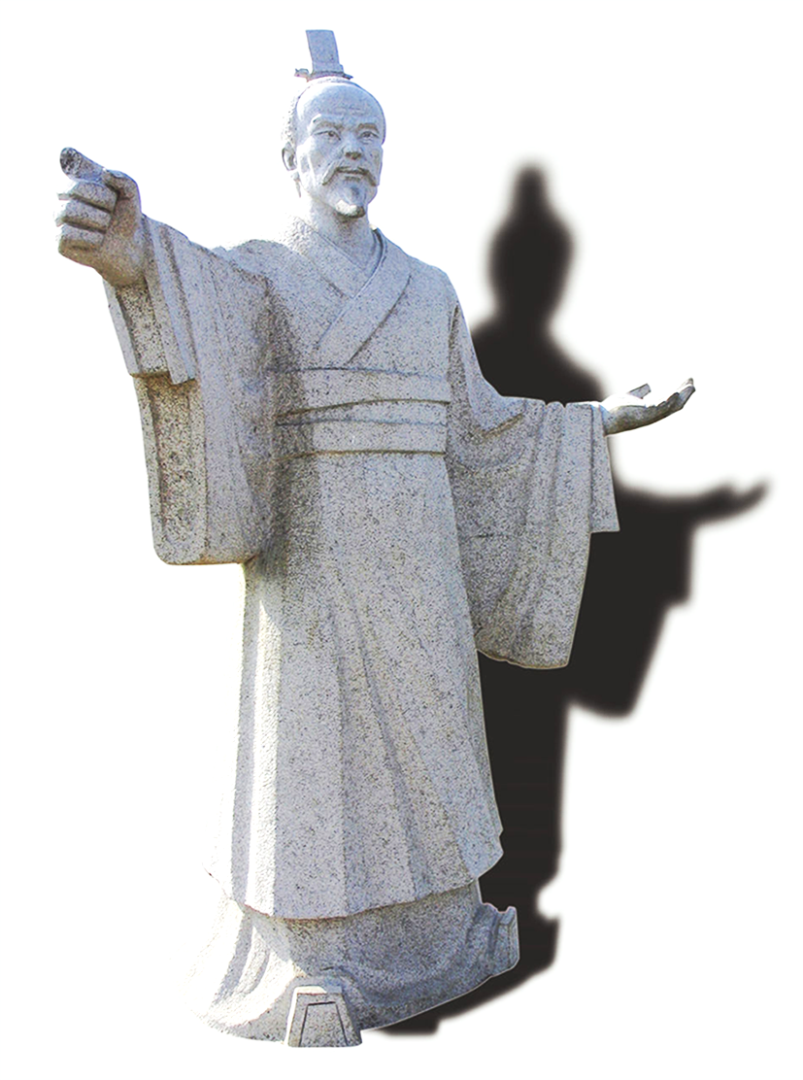

管仲過世後約百餘年,齊國又有晏嬰為相。晏嬰字仲,諡號平,習慣上多稱平仲,或稱晏子,齊國 萊地夷維(今山東省 高密縣)人,是春秋後期的外交家、思想家。晏嬰是齊國上大夫晏弱之子,身材短小,其貌不揚,但機敏善辯。靈公二十六年,晏弱病死,晏嬰繼任為上大夫。歷任靈公、莊公、景公三朝,輔政長達五十餘年。

晏嬰平時生活節儉,治家亦簡樸不奢華,不積累家財,並且謙恭下士,自律甚嚴。對內輔佐國政,屢諫齊侯;對外出使不受辱,使齊國名揚諸侯。而且講究仁義道德,能為國拔擢人才,使得齊國大治。

《論語•公冶長》孔子讚美晏平仲與人交往愈久,愈得到朋友的敬重,可謂善於交友,此即表示晏子守禮守分重情義。《晏子春秋》,孔子讚許晏子不會以自己的正確,去駁斥別人的過失,而且言詞謙遜,避免有過,這是行為端正的君子之道。

因此《史記》特別記述晏子從罪犯勞役中救出越石父,因一時禮數不周,使越石父不悅而求去,晏子立即知過能改,待他為上客。可見晏子善與人相處,待人謙恭。

晏子時期,齊國已弱,已在晉文公稱霸之後,齊國長期處在兄弟相爭,長幼相殘,豪族大臣獨攬大權的情況,真可謂君不君、臣不臣。

晏子理政,雖無開創、改革之舉,然定邦安民的舉措仍是有功。尤其在勸諫國君為政以仁,更是極盡忠心體國的責任。例如齊景公三十二年,東北方出現彗星,景公嘆息,群臣皆憂。當時景公大造宮室,養狗馬,奢侈無度,稅重刑酷,晏子借機諫止,景公於是撤酒席,罷徭役,停止修建房舍。

晏子視安邦救民為本分,故不會自我居功而自誇;認為輔佐齊國三代君主是職責,故不會以此為自我功績,這就如《禮記•大學》所說,以忠信得君子大道。

景公重視孔子說的「君君臣臣、父父子子」治國之道,欲禮聘孔子到齊國任職,晏嬰勸阻,認為如今禮樂制度崩壞,孔子所倡導的繁文縟節不合時宜。南宋 黃震曰:「景公欲相孔子,嬰實沮之,(越)石父豈賢於孔子哉?」其實這是由於治國理念有所差異。

孔子遵循周朝的禮樂教化,提倡王道;晏嬰承繼齊國尊賢尚功,崇尚霸道。霸道用之於春秋亂世,或可立即見效,而王道用於亂世,無法立竿見影。因此管仲、晏子都未以「尊尊親親」、「父子君臣」倫常禮法為政策,而務實在政治、經濟等實務上。

當然,行王道是治天下的正途,霸道則必陷入爭權奪勢,不顧倫常綱紀,故齊國最後被田氏所奪。而魯國在周公教化下,行王道之政,以綱常禮樂為首,以百姓福祉為先,可惜魯國後期禮義之道衰亂,揖讓倫常全無,終至衰微。

晏子講究德行,熟知禮儀。有一次,晏子出使魯國,沒有守古禮──登階時須依次而行,不可越級而上;朝堂之上,也不可以急趨而行;接受圭璋時,不需下跪。孔子質疑晏子不合禮,晏子回答:因為魯君迅速登階,自己怕來不及跟上,才越級而登。在朝堂上急趨而行,是為了趕緊就位。又因國君授玉姿勢過低,不得已才跪下來,如此方能承受。孔子因此讚賞晏子懂得禮的因時制宜。魯君不如禮,晏子守住大節,做到君臣尊卑之禮,又實現禮義的實質性,表現出內心的誠敬,而非固守外在形式,那是真知禮啊!

司馬遷論及晏子悼莊公一事,肯定他不是無勇之人。此事發生在齊莊公六年五月,莊公被崔杼所殺,晏子至崔杼家,伏在莊公身上痛哭,並依禮三踊方去。他人勸崔杼藉此機會殺晏子,崔杼因晏子受百姓愛戴而放走他。由此可見晏子不畏生死,一定要盡臣子禮儀,豈能說是見義不為的無勇之人呢!

而他上朝犯顏直諫的忠貞義行,下朝思過改正的慎獨修身,又怎能不令人欽佩?無怪乎司馬遷願為他執鞭,正顯示出司馬遷對他輔君功績外,對其修身有道的讚揚。因此,管仲九會諸侯,一匡天下,固然是功績卓著,晏嬰能修身齊家治國,也是賢能之人。大學之道說得清楚,修身齊家而后方能治國平天下,方能長治久安。