《成唯識論掌中樞要卷(本)》云:「出纏之位,功德法本,名曰法身。」

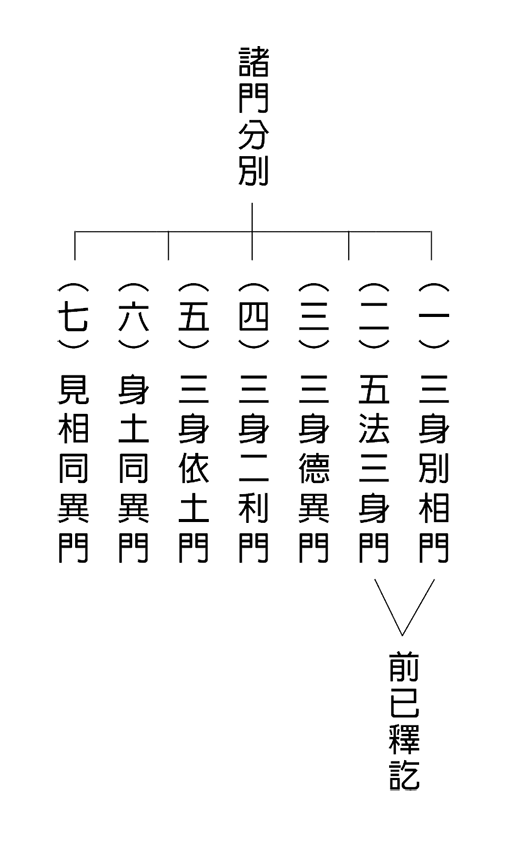

《述記》第十末曰:「(法身)諸門分別有七」如次:

《論》十:「如是三身,雖皆具足無邊功德,而各有異,謂自性身,唯有真實常樂我淨,離諸雜染,眾善所依,無為功德,無色心等,差別相用。」如上所說之自性、受用、變化三身,雖皆具備滿足廣大無邊,卻各有別,意即:

(1)自性身──唯具「常」者,生不滅故;「樂」者,無貪瞋癡,縱身口意,造諸惡業,所招感之三界六道,生死輪迴逼迫故;「我」者,極自在故;「離諸雜染」者,從本以來,一切雜染,不相應故;「眾善所依」者,具足無量性功德故;由其自性,如如平等,故無色心等相用差別,生滅門顯故。《大乘起信論》卷一云:「是心真如相,即示『摩訶衍』(此譯大乘)體故;是心生滅因緣相,能示『摩訶衍』自體相用故。」

(2)自受用身──《論》十云:「具無量種妙色心等真實功德」,若自受用身,四智所攝,故能具足無量圓淨,常遍妙色心等真實功德,唯是自己受用故。

(3)他受用及變化身──《論》十云:「唯具無邊似色心等利樂他用,化相功德」,若他受用及變化身,唯隨菩薩、聲聞、異生(凡夫之別名)等意樂,變現似色心等化相功德,令彼得大利樂。上來「三身德異門」已略釋訖。

《論》十:「又自性身,正自利攝,寂靜安樂,無動作故。亦兼他利,為增上緣,令諸有情,得利樂故。又與受用及變化身,為所依止,故俱利攝。謂自性身,純屬自利功德所攝,以其離煩惱故曰『寂』,絕苦患故云『靜』,身無危險故『安』,心無憂惱故『樂』,無為無作故。然而亦兼利他,以其能與諸情,作增上緣,令諸有情得利樂故。」

又自性身,能與受用身及變化身,為所依止故,二利所攝。

《論》十又云:「自受用身,唯屬自利;若他受用身及變化身,唯屬利他,為他現故。」自受用身,唯屬自利,因其恆自受用三無數劫,修自利行,滿足所證常遍色身,令自受用微妙喜樂故。

若他受用身及變化身,則屬利他,不兼自利,以其專為他有情類──入大地(指見道以上之菩薩,分為十地,高地之位,謂之大地)諸菩薩眾,現種種形,說種種法,令諸菩薩,受大法樂。

若變化身,則居淨穢土,為未登地菩薩眾、二乘、異生,稱彼機宜(隨應其機,而施之以適宜之教法),現通說法,令各獲得諸利樂事,故利他攝。

△自性身

《論》十云:「又自性身,依法性土。雖此身、土,體無差別,而屬佛法,相性異故。此佛身、土,俱非色攝,雖不可說形量大小,然隨事相,其量無邊,譬如虛空,遍一切處。」

《唯識自考》十云:「初句標『自性身』依『法性土』。」謂自性身(即是法身)是依法性土(即真如之理)而安住。其身土如何分別?但取所證之法體為法性土,取能證之覺相為法性身耳,非法性身之外,有別體之法性土也。

《唯識開蒙》載:

問:「法身所依?」答:「依法性土。」

問:「唯一法性,寧分身土?」

答:「能依義邊,名之為身;所依義邊,名之為土。」

此佛之自性身,與法性土,都不是色法所攝,雖不可說其形量大小,然隨事相之顯現,其量無邊,譬如虛空,遍一切處。立量(立宗因喻三支比量)云:

宗──自性身法性土其量無邊

因──俱非色攝故

喻──如虛空

上來「自性身依土門」已略釋訖。