《史記.孫子吳起列傳》,此傳為孫子、吳起合傳,實際上是孫武、孫臏、吳起三人的合傳,然因孫臏為孫武的後嗣,故題目上不並稱二人姓名,僅稱孫子涵括二人。

清代吳齊賢曰︰「此是兩扇對峙格,故不必關合,而寫來恰是一樣,是合傳體也。」所謂兩扇對峙,指太史公為孫子、吳起兩方分別立傳,如門的兩扇對立,故結構上兩方傳記可分開獨立閱讀。但同是善於兵法的武將,又皆善戰並且為國立功,此為太史公寫合傳的共同旨意,故合讀亦成完整一傳,如同兩扇合成一門。此外,寫孫臏兼寫龐涓,等同附寫龐涓,亦是合傳之妙。

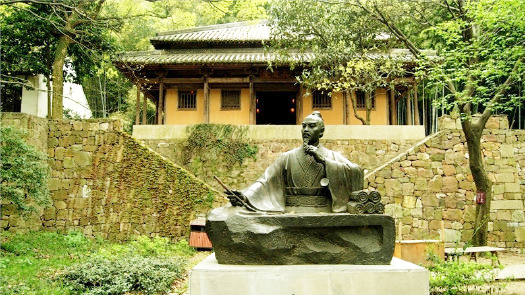

孫武,字長卿,春秋末的齊國人。其祖先原是陳國公子(皇室宗親之子)陳完,陳國內亂,便逃至齊國,改稱田完。田完的第五世孫田書即孫武的祖父,為齊大夫,攻伐莒國有功,齊景公賜姓孫,封采地於樂安。齊國內亂後,孫武到吳國,潛心鑽研兵法,寫成《孫子兵法》。

當時吳國闔廬想吞併楚國,大臣伍子胥推薦給吳王時說:「孫子精通韜略,有鬼神不測之機,天地包藏之妙,自著兵法十三篇,世人莫知其能。誠得此任為將,雖天下莫敵,何論楚哉!」孫武見吳王後,呈上兵書十三篇,吳王看後讚不絕口,其精妙正在於太極的思想,慎戰的理念,戰略的靈活,觀幾的巧妙。宋神宗時將《孫子兵法》列為《武經七書》(中國古代七本重要的軍事法規及著作)之首,被奉為兵家經典。

吳王闔廬邀請孫武進宮,並以宮中美女一百八十人假作士卒,請他操演練兵之道。因為美人不知軍紀森嚴,又依恃君主的寵幸,故漫不經心,未照號令操作,孫武三令五申,美人竟哄堂大笑,於是孫武嚴肅的下達命令,斬首兩隊隊長。吳王一再求情,孫武堅定地說:「臣既已受命為將,將在軍,君命有所不受。」於是執行斬首,以維護軍紀。

或許有人會認為寫孫武傳應該寫其軍事長才,只記如此小事,不免偏狹。其實司馬遷記此事,除了表達軍事紀律的重要外,也強調建立將帥的威嚴,方是統帥軍隊的正規。雖只是一次假設性的演練,孫武都強調軍紀,執法森嚴,甚至不畏君威,由此可見大軍事家的特有風範,故值得書寫。

至於美人恃寵而驕,恃驕而輕慢,這不僅是人性易有的弱點,更是軍隊不容出現的缺失,故談兵謀將略,此事豈可輕忽?任何團體皆須紀律,否則將如散沙,無從團結運轉,何況是軍紀。

吳宮操練後,吳王任命孫武為上將軍。在楚昭王十九年,吳國以孫武、伍子胥為將,出兵伐楚。孫武採取「迂迴奔襲、出奇制勝」的戰法,深入楚境,與楚軍列陣於漢水,在柏舉(今湖北漢川北)重創楚軍。接著乘勝往前,五戰五勝,最後攻陷楚國首都郢,楚昭王出奔,吳王入郢都。吳國聲威因此大振,成為春秋五霸之一,既威脅北方的齊、晉大國,名聲也顯揚於各諸侯國,孫武自是功不可沒。

但是孫武不居功,在日後夫差繼任吳王,疏於朝政,殺伍子胥時,孫武即急流勇退,以退隱明哲保身,毫不眷戀,頗懂進退之道,深知鳥須擇木而棲,臣當擇明主而仕。相較之下,功不小於孫武的伍子胥,以忠心吳王為職志,幾度被疏遠仍捨不下功業,而最終被賜死,又是何其貪癡?貪戀於權勢榮華,迷失在自我意識裡,將世間一切假象視為不變的永恆,真是何其可悲呢!