神秀大師是唐代佛教史的重要人物,在僧俗兩界有著重要影響。但長期以來,受《壇經》中六祖得法傳說的影響,大家似乎認為神秀的佛學造詣不如六祖,對其悟法偈的重視不足。其實這首偈子蘊含了深刻的佛學義理和修持法門,筆者試作如下解析,以彰顯其奧義所在。

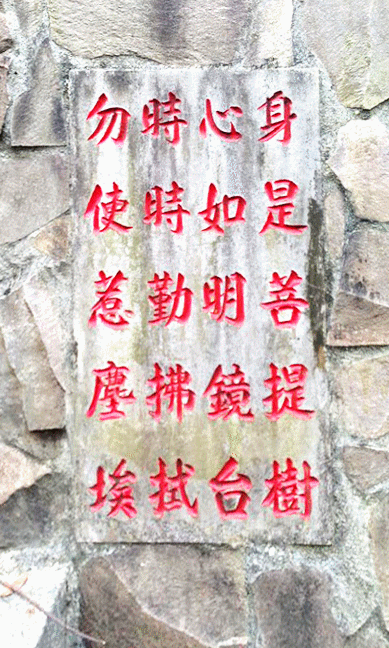

神秀大師偈云:「身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」指人心中,自有般若菩提,具足體用,是為成佛的內在根據,如《十地經》說:「眾生身中,有金剛佛性。」所謂 「身心」,其實偏指於心,即個體的心。心中自有般若菩提,如明鏡一般,徹照諸法實相。這是人所共有的,亦是人能成佛的內在根據,是不假外求的。

這同禪師們所說「即心是佛」的精神是一致的。雖然人人都有成佛的內在根據,但實際上見性者少,而墮入惡道輪回者更多,原因何在?端的在於「只為五陰黑雲之所覆,如瓶內燈光,不能照輝。」(弘忍禪師《最上乘論》)人人具足圓明佛性的種因,只提供成佛的可能性,並非必然性。這裏所說的心,即是本有真心、清淨心。真心被五蘊所覆,清淨心被染業所障,不能顯了。

神秀在《觀心論》中,認為「自心起用有二種差別,云何為二?一者淨心,二者染心。」而且二種心「本來俱有,雖離假緣,合互相待。」染心並非本有真心的體現,它是附著於淨心的塵埃,淨染二心雖假緣和合,但並非相生相輔。為了達到最終的覺悟和解脫,只要做到「離其所覆」,即名解脫。為了離染顯淨、離障見真,必須要「時時勤拂拭」,時時去除染障。明了自心有淨染,拭去染障,顯現真如佛性,使本心常清淨,「勿使惹塵埃」,方得悟證真如佛性。

神秀要大眾在這遷轉流變的世間中,依托成佛的內在根據,通過對本有真心的自覺,時時去除染障,悟顯真如法性,達到最終解脫。這在實踐上,以「拂塵看淨,方便通經」等方便善巧,引導一般根器的學佛者,逐漸契悟實相,證得法性。這是個細水長流的過程,要循序漸進,方便善巧的運用,看似迂回曲折,故後來的神會大師指為「傳承是傍,法門是漸」,是其重要原因。

神秀大師是從漸修入手,而趨向悟得空理,證得真如實相的。據《壇經》所載,五祖弘忍當時對此偈評論說:「依此偈修,免墮惡道。」(作者任職上海大學圖書情報檔案系)