了一居士,歐陽柱先生,清末民初人士,親炙「近代佛教復興之父」楊仁山老居士,致力念佛求生淨土,撰《最後一著》,勉修淨蓮友,以察驗平時的信願行功夫,及臨終最後一著,如何從容生西。辭多懇切,足以提振修淨道心,特語譯以饗讀者大眾。編者案。

天覆地載,應無私心,為何人自認能凌駕萬物之上?既是萬物之靈,為何各有各的個性、容貌、處境,無一相同,竟如此離奇變化?莫非像雷動風散,雨潤日暖,或像艮卦止而兌卦悅,乾為君上,坤為收藏,不能圓滿整齊?噫!我知道了。凡夫因無明無始,剎那萬變,因此生起分別妄見。聖人證得涅槃無終,悲智雙運,故有極樂世界的大願成就。

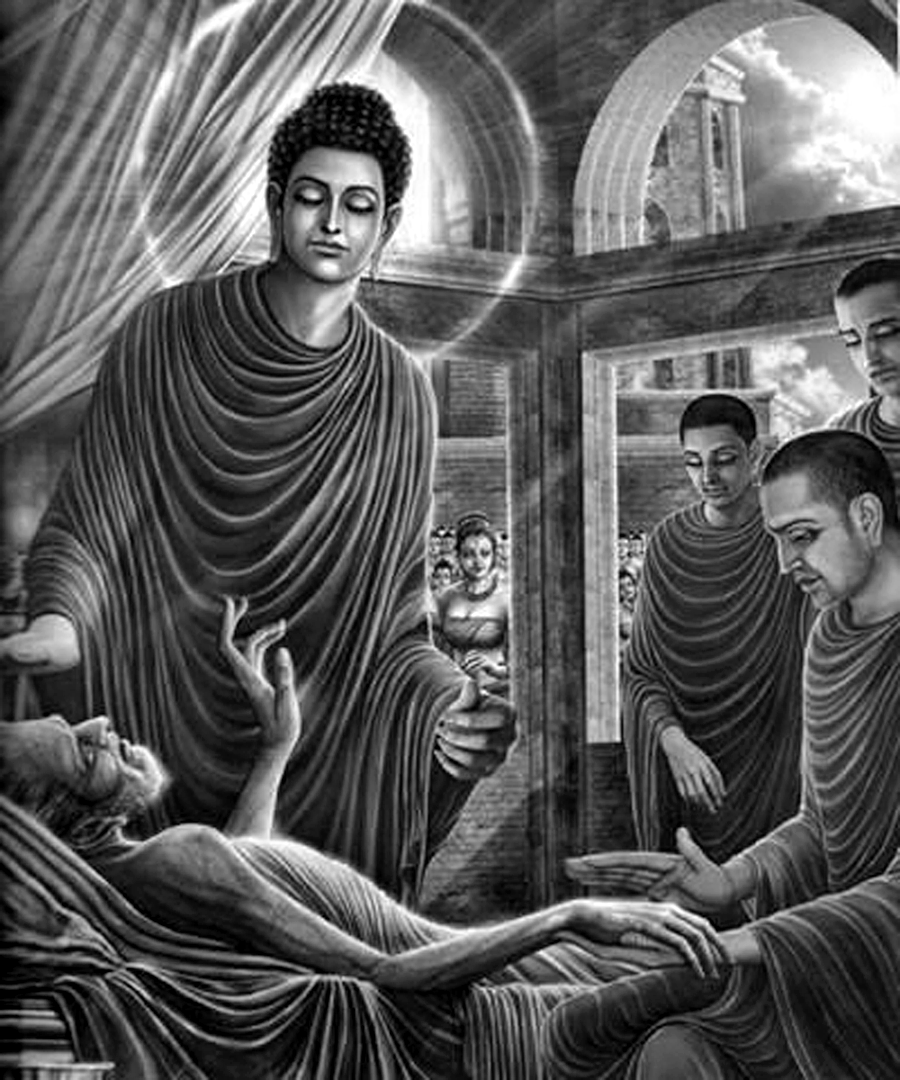

觀阿彌陀佛的作為,以無量化身,來去無相,卻偏說接引西方。釋迦佛的作為,以生死事大,故示現降生、出家、成道,說法四十九年,還特別「無問自說」了一部《阿彌陀經》。足見釋迦佛,正是我們眾生的大慈父,而阿彌陀佛則是我們的大導師。

不在凡聖同居淨土歷經一回,怎能證得無生,然後乘願再來?想經歷一回凡聖同居淨土而後乘願再來,捨「一心持名」就沒其他辦法了。何以故?因先覺者難,而後覺者易,橫出三界容易,要豎出三界就難了。

就以我大成至聖先師孔子,祖述憲章十幾位聖人,也難談及這生死一段大事因緣,可見不同處境的經營苦心。連《阿彌陀經》都不信,那就不知有何經典可信了。自身不能先度,更無度他可言。何況是如露如電如泡如影的身軀,又怎堪戀棧而放逸?久遠劫以來的有情眷屬,期盼我們能布施佛法,為他們超薦拔苦。一想到此,更應速信速行,速速發願求生淨土。

然而,生命無常而迅速,一口氣不來,已是下一生。此生錯過往生淨土,當來一生也會如此錯失,所以斷斷不容未加預備即作廢機會。所謂生命的無常迅速,沒有筮龜可占卜,也沒有徵兆可參考。但是往生西方卻有感應道交可資依據,有聖境可作依憑。唯一擔心的是,命終往往是在迅速倉促之間,令人手足無措。

如今往生因緣,可謂「苖而秀,秀而實」了。鄙人二十多年的鍛煉,恰好有此《最後一著》的鞭策。而有志往生淨土的同道,正想未雨綢繆,故前來詢問。在悲喜交集中,綴輯這幾句話。願列在後面的三條,能與同道人互相砥礪,同生極樂國。

求生淨土,除了要真信、宏願、力行以外,最緊要該預備的事有三點,如果沒有妥善準備,臨命終時被複雜因果打插了,就可怕可惜了。三點如下:

挺起脊骨樑,放下赤白黑,看看呼吸間,當前勝蓮花,穩坐得不?

這是所謂真誠不自欺,因此君子必定慎獨。臨終時能否跳脫娑婆往生極樂,全在平時終日勤奮謹慎,不敢懈怠的察驗功夫。佛印禪師有四句警語:

說得破跳得過(這是上根利智),

說不破跳不過(此是困而不學),

說得破跳不過(學道人的通病),

說不破跳得過(某些凡夫下愚,因無知只能聽善知識教導,死心貼地做過去,偶爾也有能跳得過的)。

這首偈子既高雅又有趣味,修行人若能玩味探索而有所得,大概就不差了。

從容不迫是什麼意思?即將死亡的人,應當不忘提醒自己說:現在正是身體欠安,四大要分散捨離,大不同於平常健康的時候。所謂「無常迅速」,世間萬象,生滅無常,生命就在呼吸間,何人能避免得了?

回頭一看,出生時沒有帶什麼來,也不知何處而來;死亡時帶不走什麼,也不知從往何處去。忙了那麼多的歲月,不過是造了苦因,結了苦果,一旦苦果成熟了,再造更多痛苦的因子!無始以來就是這樣循環輪轉不休!

試問:妻妾、兒女、名利與生平最鍾愛而不能割捨的人物,到了生命將要終了,還有什麼能替代這無常的生命?很顯然的,世間的一切都只是暫時假合、暫起幻有而已,一切終將壞空散去!娑婆萬苦,還是徹徹底底的放下吧!

那麼,這一生所造作的既然都是假的、空的,而一生所積聚的信願持名淨土三資糧,卻是無生滅變化的常住之法,這才真是脫離生死苦海的正因,也是得生極樂淨土的殊勝助緣啊!把六字洪名提起來,一直念下去吧!

南無西方極樂世界,大慈大悲、大願大力接引大導師阿彌陀佛。

南無阿彌陀佛,一句頂著一句,一句一句的,不疾不徐的接續上去,不必管無常死神幾時來,不容有一念的夾雜和間斷,這樣才能與執持名號的「執」字相應。

果真如此念佛,就是:「以阿彌陀佛,入我一句佛心中。」以阿彌陀佛的本願心海,進入我們稱念這一句「南無阿彌陀佛」的眾生心中。也可說我們稱念這一句「南無阿彌陀佛」,當下就入阿彌陀佛本願心海。也可說是以念佛求往生的心,戰勝妄想分別攀緣思慮的心。如此一心念佛,即得不亂。

信願念佛一心不亂者,臨命終時,求生極樂的正念分明現前。彌陀與聖眾現在前面,此人能夠見到這種情景,即刻就能往生阿彌陀佛的極樂國土,決定無有疑問,決定無有奇特,什麼緣故呢?因這樣的人倘若不能往生極樂世界,就沒有人可以往生了;阿彌陀佛倘若不能接引這樣的人,就沒有人可以被接引了。雖然阿彌陀佛無剎不現身,卻與此土眾生特別有緣!這正如孔子所說的「同聲相應、同氣相求」。

若不如此,當神識即將捨離,無始劫來的種種習氣,全都浮現。這時,眾苦交煎,神識被先成熟的業力牽著走,仍是墜落生死輪迴之中。

臨終的人這時應當提醒自己說:「我不能把握此刻往生西方,還有什麼地方可往生呢?此刻不能往生,要待何生方能度脫此身呢?」平日積聚的淨土資糧,正是為了今天這個關鍵時刻。

譬如國家養兵千日,用在一時,我等長久的信願執持這句萬德洪名,全憑這一刻。千萬不可一落千丈,還戀戀不捨娑婆風塵。試看流逝的歲月,就如河水晝夜奔流不停,應當有所省悟啊!提起這句彌陀聖號,一句追頂著一句,念念相續,決定能離娑婆,決定能生淨土!