君子所以異於小人,存心不同,舉措有別。小人隨順習氣而活,日趨下流而不自知。君子因學,能勉為其難力行,故日趨上流而不自覺。

《格言聯璧》云:「行善之人,如春園之草,不見其長,日有所增。做惡之人,如磨刀之石,不見其損,日有所虧。」君子如何提升自己,不趨下流?《論語.季氏篇》,孔子教君子當有九思,思是「自我省察」,唯有「善自要心」的君子,乃能自我省察。謹依《雪廬述學語錄》雪公所解,條述如下。

(一)視思明:雪公云:「視是看,看之對象為事物,明者即對事物有正確之看法,由事物之因見事物之果,毫不差忒,即所謂先見之明。然此非肉眼所能為力,必待慧眼而後可。」

君子面對各種事物,須有正確看法,不可視而不見、見蛇為龍。進而要鍛煉別具慧眼,有先見之明。民國四十八年,蔡念生夫人胡玉珊居士,因病早逝,得蓮友如法助念,有否往生?往生何品?蔡念生居士疑惑不決,請雪公釋疑。雪公見蔡夫人往生前三年日課不斷,且臨終前交代一切,一心離娑婆欣極樂,故判定「當託生中品」。雪公依聖言量,故對事物有正確的看法。

(二)聽思聰:雪公云:「聽人言語須聽言外之意,如聽彈琴須聽絃外之音,如此方能聰。人常不免遭遇障礙者,皆由不能聽人言外之意也。」

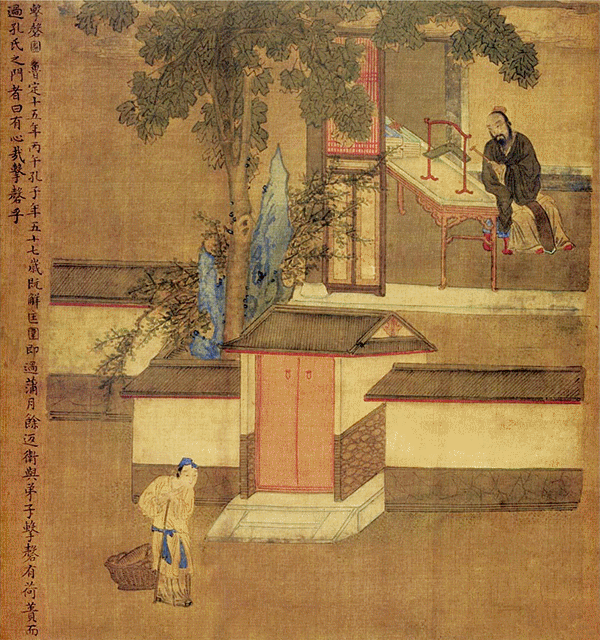

與人見面後,聽他發言,君子須聽清楚言下之意,及言外之意,不可聽而不聞,馬耳東風。如孔子擊磬,一位荷簣的人聽聞後,便說「有心哉!」擊磬者真是有心人啊!因為打鐘、敲磬、彈弦,人心不同,發的聲音也異。如廟中的一百零八聲鐘,從高低等音便知撞鐘者的情思。我們為人、為社會辦事,看要不看錯,聽要不聽錯。如聽不懂對方的言外之意,會錯意就遭許多障礙。

(三)色思溫:雪公云:「色指人之面孔,溫是溫和之意。常人之面,或失之過厲,或失之過諧,鮮能得其中和。孔子,望之儼然,即之也溫,實為學者之良模。」

見面發言之後,心中生出情緒感受,君子此時的臉色當保持「溫和」。歷史上如三國的劉備喜怒不形於色,七情不表現出來,這不是尋常人一時可以學得的。孔子說:「君子不以聲色教人」,要感化一個人,無須疾言厲色,貴在心存厚德,臉上溫和無瞋,讓人如沐春風,和煦可親。

(四)貌思恭:雪公云:「貌乃人之態度,指人之全體容貌言。恭是人之舉止皆合一定之禮儀。」

人的舉止欠缺恭順,就是失態,輕則被人譏笑,重則妨害公務有傷道德。所以儒家有威儀三千,佛家律儀尤其嚴格。面對一切人,容貌必須恭敬,現今提倡微笑運動,一見總統便笑,就是不恭敬。上對下可以有笑意,下對上不行,晚輩要「仰而聽之」,長輩要「俯而就之」,容貌必須思恭。

(五)言思忠:雪公云:「言為心聲,凡為言者,不自欺欺人,即是忠。學君子者,每出一言,當思如何不失其忠誠。」

遇事搬弄巧言,以滿足自私自利,或好說應酬語,君子不為。凡朋友見面,言語都必須真實,話一出口要想「說的話辦得到嗎?所辦的對不對?」比如想當小偷,這不能說,不能說就不必幹。劉霜橋老師每逢講完經、講演後,便睡不著覺,為什麼?總想他所說得如何,錯與不錯,因此睡不著。雪公讚歎「這是君子」。

(六)事思敬:雪公云:「恭為外表,敬屬內心。為人作事皆不苟且,即謂之敬。孔夫子入太廟,每事皆問,外人以為孔子不明禮儀,實則表示其敬事態度。」

恭的底下為心,恭要出自於心。敬是辦某件事,一點不許辦錯、苟且,應辦十分而辦八分便不是敬,辦九分也不行。如上課不準時,就是教學不敬。早期臺塑招募新進人員,要求必須手寫正楷履歷,不得塗改,否則一律不受理。這是臺塑精神,不容絲毫的苟且馬虎,必得如《曲禮》所說的「毋不敬」。

(七)疑思問:雪公云:「於事理不能究竟明白,是謂之疑。為學之要,在求明事明理,苟有不明之處,即應問於明師益友,不可存疑,尤不可以似是而非之事理教導他人。」

與人交談、辦事,若還有不明之處,不可積疑不決,必須詳問明白。若以問人為羞恥,為顯自己的學問,冒充知道,不問將永遠愚癡。如「有眼不識泰山」故事,一外地讀書人到泰山,大聲說:「終於到秦川了。」當地農夫糾正他:「這是泰山,不是秦川。」二人請教書先生判一判,教書先生說:「對,叫秦川。」事後,教書先生安慰農夫:「他有疑不問,叫他一輩子有眼不識泰山。」君子要謙虛,不得氣勢太盛,疑惑不明之處,要不恥下問,以免被蒙蔽,永遠不識泰山。

(八)忿思難:雪公云:「難即於發忿之後,難於收拾。此種小隨煩惱人人皆有,不思所以制之,後果往往不堪設想。」

辦事不順,遇到障礙時,控制不住瞋恨,爆發口角,傷了感情,對方便懷恨在心,日後狹路相逢,他必定以恨相對待,那時便有患難。所以君子每一發忿時,要想到後來有患難。想免去將來的患禍,就不要表現忿怒。如漢代劉寬,一天坐牛車,一農夫硬指那條牛是他的,劉寬不辯駁,便將牛解下給他。幾天後,農夫找到牛,登門謝罪,劉寬只說:「牛長得很像,你不是故意的,怎會有罪?」君子讀書所為何事?不是學文章、演說而已,要學聖人事,依孔子所示學忿思難。

(九)見得思義:雪公云:「得者,不問名利,凡見可得之時,最先須思其合義與否,義則得之,否則捨之。」

事情辦好後,便有所得,凡獲得物產、名利,一切一切都是得。見獲得的好處,要考慮合不合乎義,合義便可接受,不應當得的就不能接受,要學《禮記.曲禮》的「臨財毋苟得」。雪公創建各聯體機構,每個機構都為雪公備有房間,雪公說:「我只住我的破屋,不住各機構這裏,為什麼?義不為也。」合義則得,不合義一介不取,多麼自由自在。

逢人遇事,君子必以此九事自我省察。首先對境,應「視思明,聽思聰」。其次表態,當「色思溫,貌思恭」。接下來出言動作,要把握「言思忠,事思敬」。事辦後要防非止惡,「疑思問」以除愚癡,「忿思難」以降伏瞋恨,「見得思義」以防止貪欲。這「對境,表態,出動,防非」四個環節,簡言之就是「身口意」,凡為君子就得謹言、慎行、淨意,如此既可修己又能利人。

(點選可放大)

(點選可放大)