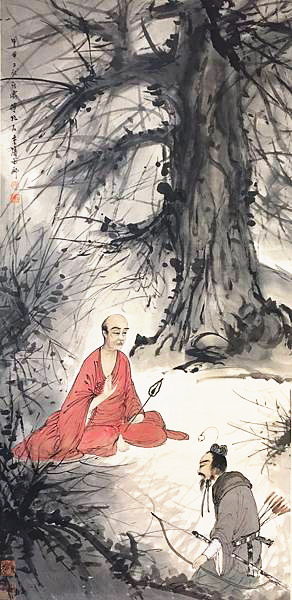

戴逵師從范宣子,是東晉知名的畫家、雕塑家及古琴名家。范宣是慧遠大師無緣的老師,戴逵卻有幸成為范宣的高徒及姪女婿。戴逵曾耗費十年,在京師瓦官寺塑造五方佛像,與顧愷之的〈維摩圖〉,並稱「瓦官寺三絕」(另一為師子國〔今斯里蘭卡〕玉佛)。他的個性樸實無華,以儒道修身,一生多次拒官,長年遁隱。

他在〈與遠法師書〉中說道:「弟子常覽經典,皆以禍福之來,由於積行。是以自少束修,至於白首,行不負於所知,言不傷於物類。而一生艱楚,荼毒備經,顧景塊然,不盡唯已。」

戴逵也是個狷介有德之士,他甘於平淡,也好樂佛理。他自認為一輩子都努力修身養性,卻處處碰壁,內心因而悲憤難遣,便問道慧遠大師指點迷津。

戴逵對佛教因果業報的質疑,其實也反映了多數人的困惑。由於茲事體大,慧遠大師只好親自出馬。在講經閒暇之餘,抽空寫了第二封〈復與戴處士書〉,並作〈三報論〉答覆戴逵。信中說道:

「見君與周居士往復,足為賓主。然佛教精微,難以事詰;至於理玄數表,義隱於經者,不可勝言。但恨君作佛弟子,未能留心聖典耳。」

佛教因果業報說,是佛教的基本教義,一般人以為很簡單,其實背後卻是甚深緣起之理。業報不是簡單一因一果的對應關係,而是由重重無盡的業力網絡相互交感,牽一髮而動全身;有證量的便能智信,善根好的可以仰信,介於中間的往往狐疑不信。

慧遠大師感慨的是,戴逵號稱佛弟子,竟不肯好好對經如對佛,靜下心來讀經,其實經典中隨處可見這樣的道理。

慧遠大師寫的這篇〈三報論〉,副標題為「因俗人疑善惡無現驗作」,一針見血指出:人們不信的原因是看不到、聽不到,無法驗證,所以覺得因果業報是無稽之談。針對戴逵質疑儒家福禍子孫的因果觀,慧遠大師說:「原其所由,由世典以一生為限,不明其外;其外未明,故尋理者自畢於視聽之內。此先王即民心而通其分,以耳目為關鍵者也。」

因為,儒家講的修身、齊家、治國、平天下之理,都是局限於此世的努力,並不明白未知的過去與未來。佛教的三世業報思想,正好可以彌補儒家的不足。

因此,慧遠大師的〈三報論〉首先說明,業報分三種:第一種是現世報,今生造業今生受報;第二種是生報,下輩子才受報;第三種是後報,經過二生、三生乃至千生以上才受報。慧遠大師進而指出,人的「心」是受報的主體,人們對境產生的心念與反應,是決定業報強弱及受報時間早晚的關鍵。

佛圖澄,以宿命智論說石虎的前世今生,便是慧遠大師〈三報論〉的最佳例證。

有一次,後趙石虎攻打前燕與前涼,接連吃敗仗,又被東晉大將桓溫夾攻,四面受敵。石虎氣急敗壞地跑去找佛圖澄理論,說自己一向誠心奉佛供僧,怎麼沒有得到佛的保佑,佛法根本不靈驗!

證得六神通的佛圖澄就跟他說:「大王前世是位大商人,曾到罽賓寺院供僧,當時有六十位阿羅漢應供,我也在場。有位得道人對我說,這個富商死後會轉生為雞身,之後又轉生到中國當皇帝。如今您不是一國之君了嗎?怎能說佛法不靈驗呢?這都是您自己前世積福修來!至於勝負乃兵家常事,怎能怨謗三寶,夜起毒念呢?」石虎因被看穿而心驚,趕緊跪下懺悔。

慧遠大師的〈三報論〉總結說到:

「方外之賓,服膺妙法,洗心玄門,一詣之感,超登上位。如斯倫匹,宿殃雖積,功不在治,理自安消,非三報之所及。」

言下之意,是鼓勵戴逵應至心歸依三寶,透過不斷持戒念佛、自淨三毒煩惱,將來往生極樂世界,便能真正擺脫業報的束縛,而獲得究竟解脫。

戴逵看了慧遠大師的書信,內心非常感動,趕緊捎信到廬山。他告訴慧遠大師:「〈三報論〉旨喻弘遠,妙暢理宗;覽省反復,欣悟兼懷。」戴逵不僅心開意解並有所體悟,同時也深切反省懺悔:「雖伏膺法訓,誠信彌至;而少遊人林,遂不涉經學,往以艱毒交纏。」

戴逵所說的就是多數人的通病啊!雖然好心學佛,但又放逸玩樂,不能深入經藏,不得善法滋潤,以致煩惱纏身。

戴逵最後說道,自己必當依教奉行,更希望有朝一日能「親承音旨,蓋祛其滯」。然而,令人遺憾的是,慧遠大師也始終沒有等到戴逵的到來;一年後,傳來的竟是戴逵病逝的消息!