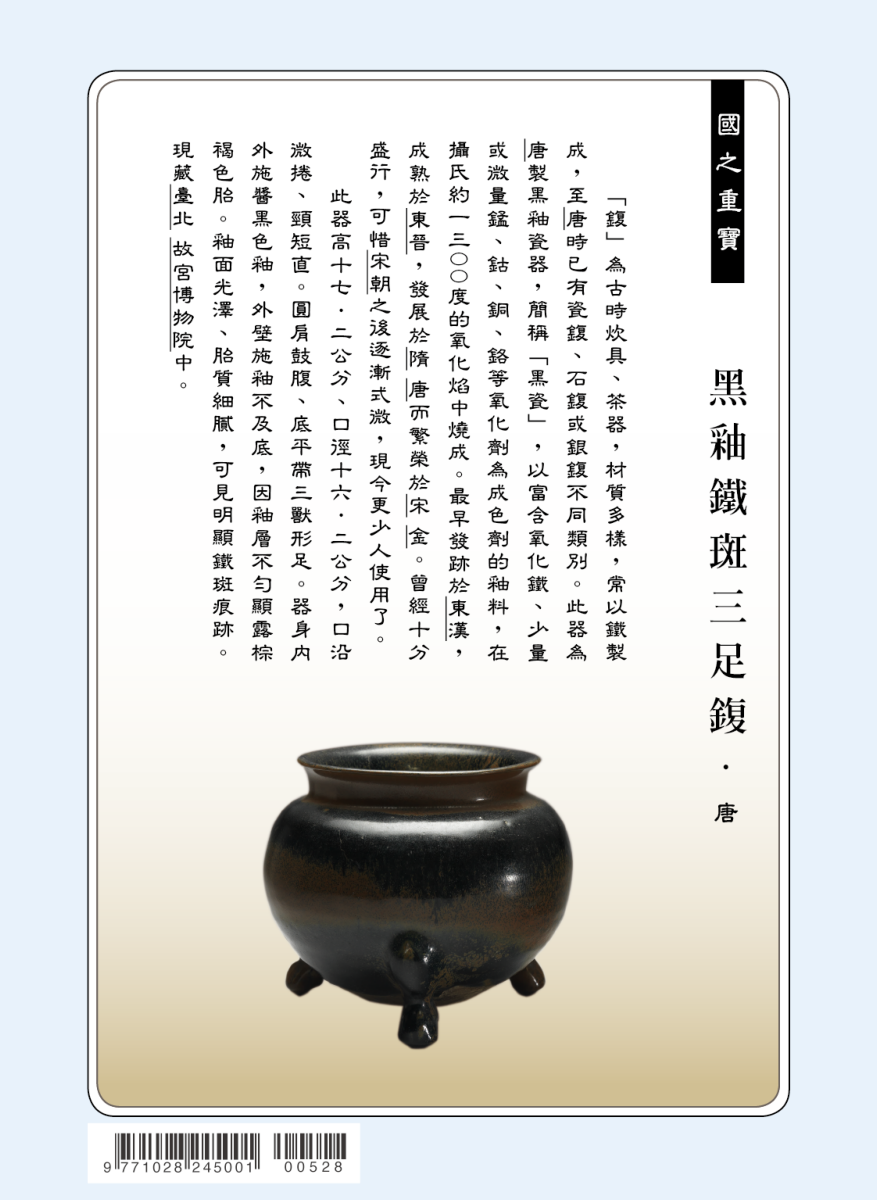

黑釉鐵斑三足鍑

.唐

「鍑」為古時炊具、茶器,材質多樣,常以鐵製成,至唐時已有瓷鍑、石鍑或銀鍑不同類別。此器為唐製黑釉瓷器,簡稱「黑瓷」,以富含氧化鐵、少量或微量錳、鈷、銅、鉻等氧化劑為成色劑的釉料,在攝氏約一三〇〇度的氧化焰中燒成。最早發跡於東漢,成熟於東晉,發展於隋 唐而繁榮於宋 金。曾經十分盛行,可惜宋朝之後逐漸式微,現今更少人使用了。

此器高十七.二公分、口徑十六.二公分,口沿微捲、頸短直。圓肩鼓腹、底平帶三獸形足。器身內外施醬黑色釉,外壁施釉不及底,因釉層不勻顯露棕褐色胎。釉面光澤、胎質細膩,可見明顯鐵斑痕跡。現藏臺北故宮博物院中。

【前期連結】黃玉鴨.宋至元