銅竈

.漢

「竈」為炊煮食物之灶臺,據《漢書.五行志》中記載:「灶者,生養之本。」即當時百姓視「灶」為生育撫養之根源。春秋戰國以後,漢代結束了長期紛爭,加以實施「無為而治」、「休養生息」政策,社會逐步趨向穩定。漢武帝時推行農耕,隨著農業不斷進步,百姓飲食與炊具進展神速。加上漢代重視孝道、盛行厚葬之風,其陪葬品多仿照生前生活,貫徹「事死如事生」的理念。

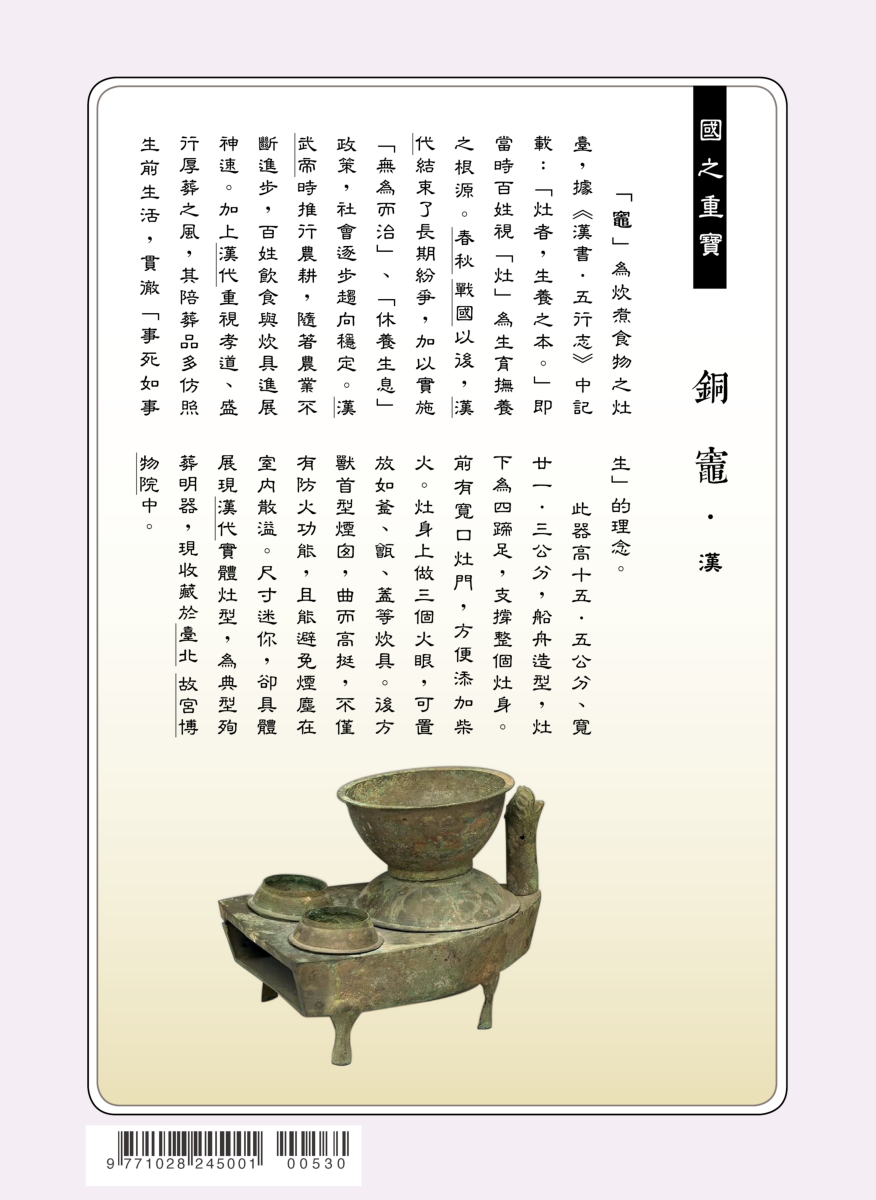

此器高十五.五公分、寬廿一.三公分,船舟造型,灶下為四蹄足,支撐整個灶身。前有寬口灶門,方便添加柴火。灶身上做三個火眼,可置放如釜、甑、蓋等炊具。後方獸首型煙囪,曲而高挺,不僅有防火功能,且能避免煙塵在室內散溢。尺寸迷你,卻具體展現漢代實體灶型,為典型殉葬明器,現收藏於臺北故宮博物院中。

【前期連結】蒔繪船盒附舊玉帶飾