「子若憶母」,假若子女憶念母親。「如母憶時」,像母親憶念子女般。「母子歷生,不相違遠」,母子彼此深深憶念,不只今生,縱使歷生累劫也不違背遠離,母子同行。

先舉世間法言,古人說母子連心,但母念子較多,子念母者少。記得小時候,北部客家人辦喪事,請道士念經,道士有句話說:「爹娘想子長江水,子想爹娘不及擔竿長」,父母想兒女如長江水源源不斷,不敢說作兒女的不想爹娘,但兒女想爹娘不及扁擔長。有扁擔長還不錯,有的根本不想,甚至忤逆不孝。

雖如此,從古至今,孝子還是有。中國二十四孝中,曾子至孝,據說有一天曾子上山,家有客來,其母咬臂,曾子心痛速回。不過,嘉慶年間,有人發心研究二十四孝,謂二十四孝考,認為是後漢時的蔡順,不知怎麼寫到曾子身上。是不是曾子,較難找到史實,蔡順就有。蔡順自幼喪父,母子相依為命,長大後以賣柴為生,一日客至有要事,其母咬指,蔡順手指大痛,知母有事,急奔而返。與曾子情況相似。曾子是個孝子,孔子為其講《孝經》,也是事實,母子連心的故事,或許二者都有。這就是「子若憶母,如母憶時」,這種還較易體會。

二十四孝裡另有一位,宋朝神宗時,姓朱者。客家話朱、周二音很相近,因此,自我介紹說:敝姓朱,哪個朱?撇未朱,周則框吉周。有的講粗俗點則說關欄周,放欄朱。我想,這類話一般不易聽到,我幼時日據時代常可聽到,其實,朱、周音並不同,卻往往念成同音。

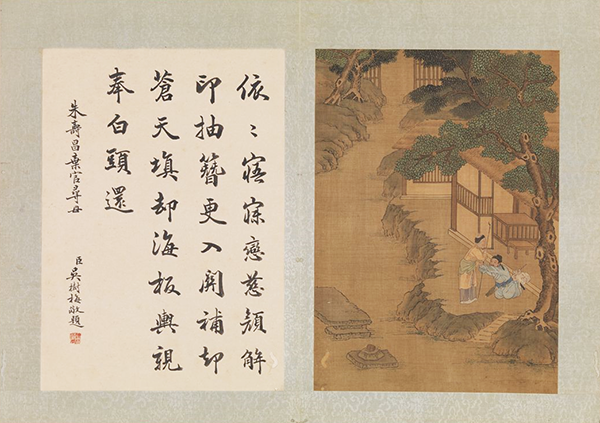

提起朱壽昌尋母事,不禁令人潸然淚下,其父朱巽,官至京兆尹,如今之臺北市長,也曾任蘇州州知事。古時一夫多妻,權貴人家三妻四妾很平常,壽昌非嫡子,母受正室嫉妒,另嫁他人,當時年幼,不記母容。長大為官,知己身世,從未放棄尋母,求三寶加被,刺血寫經、燃臂供佛等,凡佛門可做事都做了,仍無下落。雖享高官厚祿,很少應酬,每憶此事,寢食難安。至神宗熙寧初,有一天,下定決心外出尋母,倘無消息,決不還鄉,五十三歲辭官,費時三年,在奉天府同州相會,原來其母另嫁黨氏,家境清寒,已八十幾歲了。將母親及同母異父弟二人接回故鄉,親侍慈母,勸母學佛,三年後,其母於念佛聲中往生。

二十四孝,一般只知郭巨埋兒,王祥臥冰,很少提到朱壽昌。朱是位正信佛弟子,千里尋母,又引母念佛,安詳往生,世出世間孝都已圓滿,此即「子若憶母,如母憶時,母子歷生,不相違遠」。朱壽昌母子相逢,相擁而泣,母親也說:我無時不念你,無一刻不想你。這是母子當生不相違遠。

依依寤寐戀慈顏,解印抽簪更入關;

補卻蒼天填卻海,板輿親奉白頭還。

【前期連結】吃荔枝識道人