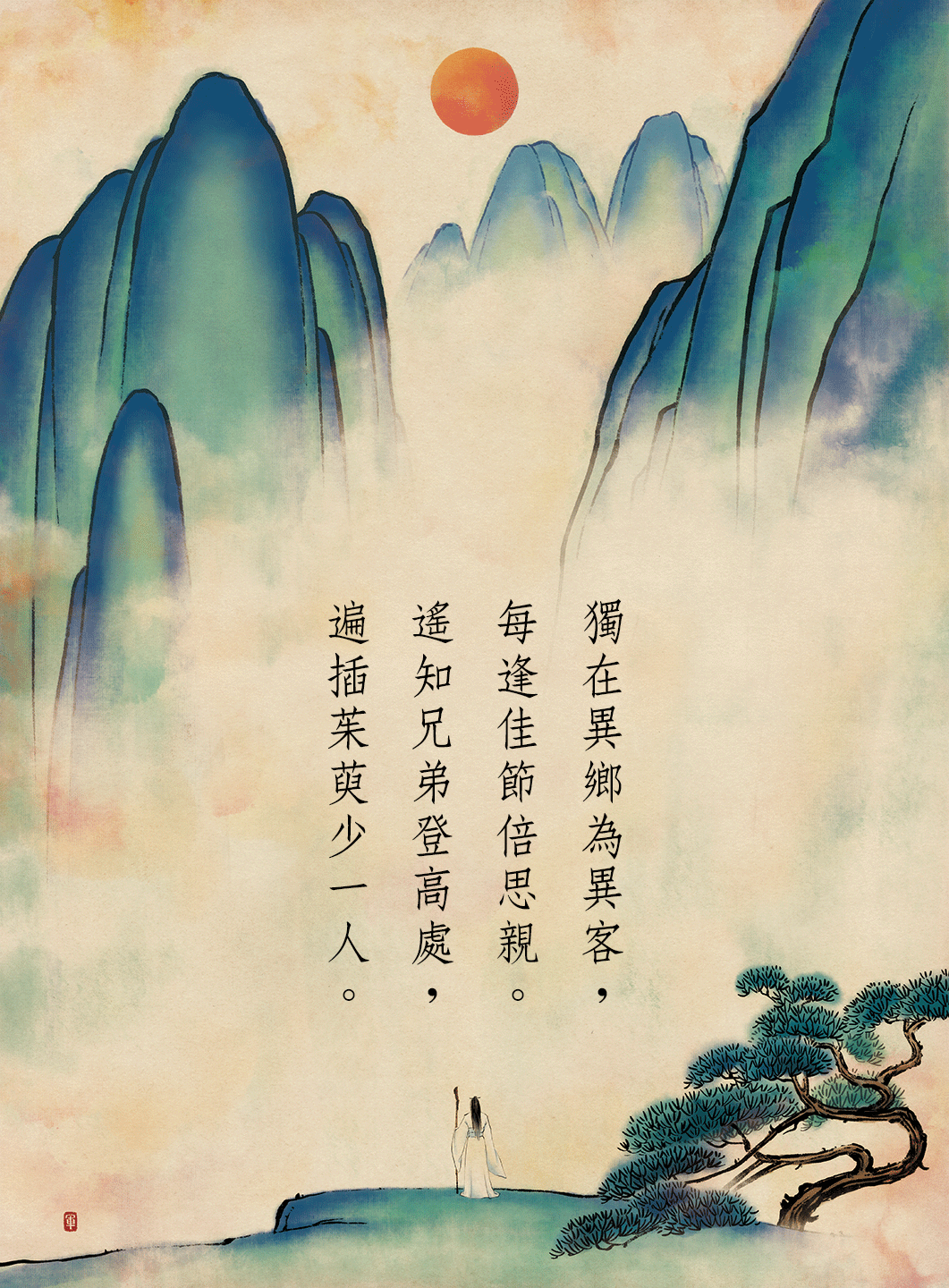

獨在異鄉為異客 每逢佳節倍思親

遙知兄弟登高處 遍插茱萸少一人

首句客地自傷,孤身又是寡合之人。次句因時憶親,所思每為佳節增倍。三句追憶昔年,舊遊之地。四句想像今日,遊讌之情。上二句乃實寫自己思親,下二句虛擬兄弟思己。

戰國之時,崤函以東,皆稱山東人,摩詰晉人,詩或在長安所作也。異客者,客況不同於他也,不僅獨身異鄉而已,尚有未言之事在。所處如是,當思所親,故每逢佳節,人所歡聚之時,而思親則倍於平素,又因九日而憶及他節也。忽轉念而為所親著想,諒今日登高,非復往昔之樂,數插茱萸之人,已少其一,言外當同有遠思也。前言我思所親,後料親當思我,然所料者,仍是我所思也。

思非一日之思,憶更憶其所憶。又妙在不言思處是思,不言憶處是憶。

茱萸,《續齊諧記》:「汝南桓景隨費長房遊學累年,長房謂曰:九月九日,汝家當有災,宜急去,令家人各作縫囊,盛茱萸以繫臂,登高飲菊花酒,此禍可除。」後衍為俗,或插帽繫囊不一也。

重陽節

九月九日是重陽節,這個節氣自然是從夏曆而來。唐朝時用的是夏曆,一直到民國以前都是用夏曆。重陽節插菊花、飲酒、作詩等活動,從晉朝就有。而且不只九月初九重陽這天,九月十日小重陽,九月十九展重陽,九月二十九老重陽,都可持續詩興作詩。這也和天候有關,菊花從九月開到十二月,都是詩興的由來。

以上先講節氣,接著講詩人。

王 維

《全唐詩》中傑出作家甚多,但最傑出者四大家,李、杜、王、孟:李白、杜甫、王維、孟浩然。

王維是山東太原人。唐宋時,以太行山分東西,長安在太行山西邊,太原則在太行山東邊。王維十幾歲就離家到長安去,而兄弟都在家鄉,所以題目稱「憶山東兄弟」。

這首詩是王維十幾歲時作的,非常年輕,比在座各位年輕。但這首詩,老人老手也作不出,非常精練難得。難得在哪?

王維此詩,雖說是重陽想念兄弟,但一開頭不說重陽,也不說登高、飲酒……,與重陽相關的活動一概不說。為什麼呢?因為作詩、作文,重在「新」意,意思要新、思想要新。如何從重陽、菊花、登高……這些舊事中再出新意,說出前代沒有說出的意思來?

中國詩文皆離不開五倫八德。讀書為明理,為明人情世故、天理天良。此所以中國十三經以《詩經》為第一:呈現人情天理。這首詩也是如此,從人情天理著眼。

獨在異鄉為異客,

每逢佳節倍思親;

「獨」,單獨一人;「在異鄉」,不在家鄉;「為異客」,與所處環境、思想、嗜好……皆不相同。這三重就成了三重的「愁」,今日所謂「苦悶」是也。

「每」逢佳節。佳節甚多,每逢佳節「倍思親」,可見平常不過節時便就想念親人,而過節時,更是加「倍」地思親。

此中國詩人之五倫八德,重視天倫至親,對父母兄弟孝友之情。這是做人的基礎,人格站不住,讀書無用。

前兩句說長安,第三句一轉,說家中情況。

遙知兄弟登高處,

遍插茱萸少一人。

「遙」,人在山西、家在山東,距離遙遠。「知」道兄弟今日此時必然登高。而登高有規矩,必須插上茱萸。昔日在家時,今日必然上山,必然插茱萸;今日兄弟「遍插茱萸」時,我不在,「少一人」。由此而知,兄弟亦必然思念我。

詩 眼

有人認為「詩眼」的位置,「五言詩在第三字、七言詩在第五字」,詩眼應該不會如此呆板。此詩,每一句的首字都是詩眼。首句詩眼在「獨」、「異客」,次句在「每」、「倍」,三句在「遙」,末句在「遍」、「少」。

上二句,是實寫,敘述自己的狀況;下二句,則是虛寫,因為並沒有真看到,是料想所得。上二句,每句各有兩個詩眼,下二句,則一句一眼,一句兩眼,布局絕妙。

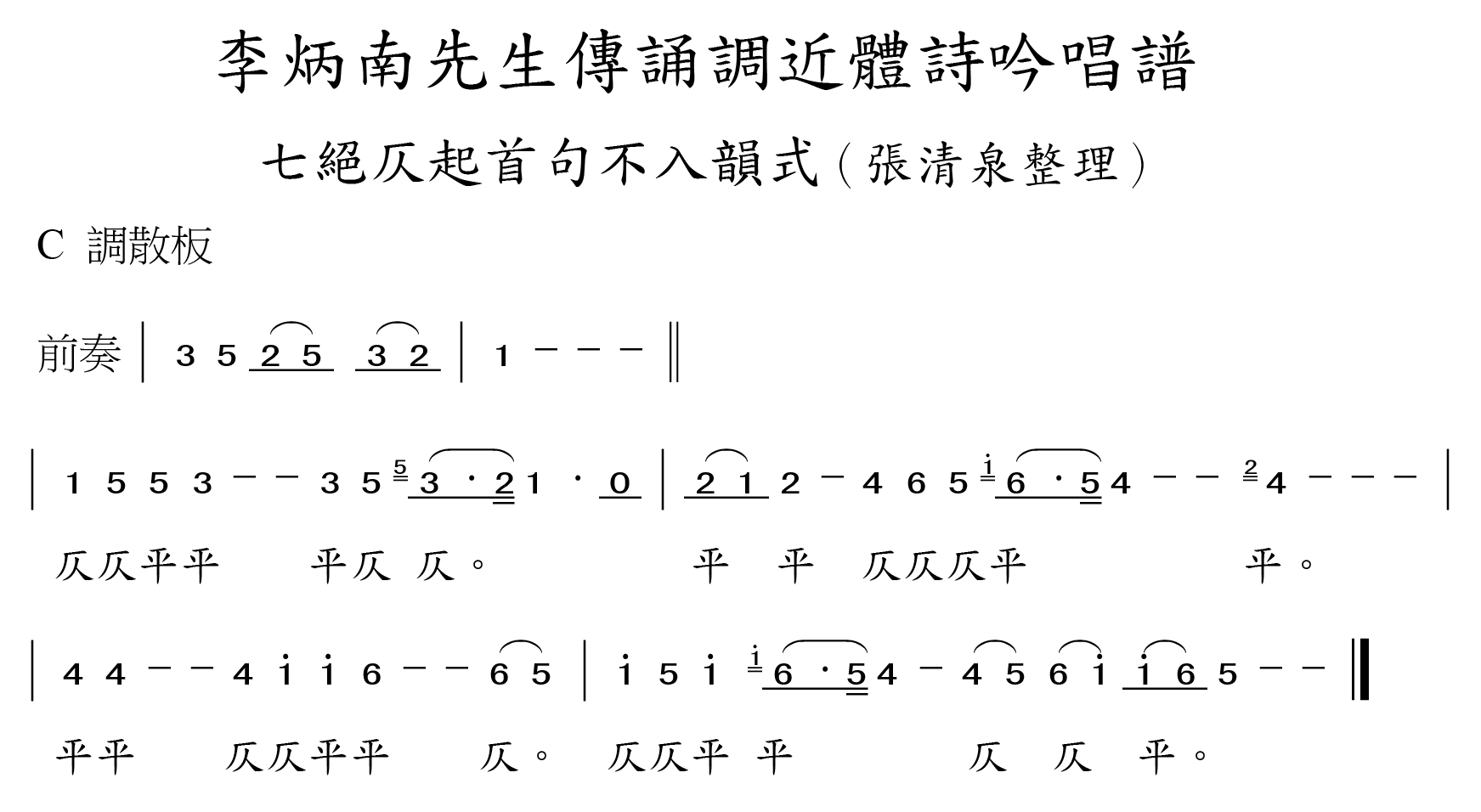

吟 誦

詩須吟誦。吟誦時,得念詩題和人名,切莫忘失。再則韻要學,此詩為「十一真」韻。再則學了譜,吟誦時一字一字念清楚,則平仄也就學會了。功夫全在多多練習。

接下來,大家吟詩。請跟著學:〈九月九日憶山東兄弟〉,王維,仄起不入韻式七絕一首。

【前期連結】〈早發白帝城〉李白