前 言

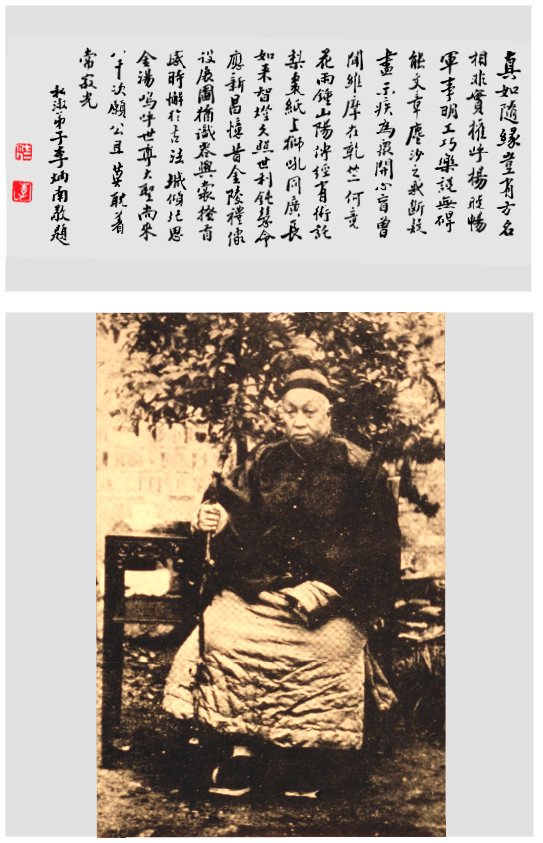

雪廬老人,於五十七歲(一九四六),還居南京時,曾親赴楊仁山居士南京故居參訪巡禮。遷臺後,偶得居士相片,遂為題詩,後自署「私淑弟子李炳南敬題」。可見楊仁山居士「教崇賢首,行在彌陀」的道風,深深影響雪公的弘化事業。謹從蔡日新先生的《中國佛教復興之父|楊仁山居士評傳》,摘錄一段楊仁山居士「行在淨土」的用功情形。

◆◆◆

楊文會(字仁山)認為:在佛教的具體修持上,應以淨土宗為歸宿,這便是他「行在彌陀」的佛學主張。在這一點上,楊仁山居士是身體力行的。他在〈佛學淺說〉一文中深有體會地說:「又其次者,用普度法門,專信阿彌陀佛接引神力,發願往生。隨己堪能,或讀淨土經論,或閱淺近書籍;否則單持彌陀名號,一心專念,亦得往生淨土。」本此原則,楊仁山在創立金陵刻經處後,所刊的第一種經便是「淨土四經」,他在〈重刊淨土四經跋〉中殷切地期望人們專修淨土:

「伏願世間修佛乘者,毋於淨土便生輕慢。須信念佛一門,乃我佛世尊別開方便,普度群生之法。儻不知其義旨深微,但能諦信奉行,自有開悟之期。知其義者,正好一心迴向,萬行圓修,轉五濁為蓮邦,證彌陀於自性,是則予之所厚望焉。」

由此,足可見出仁山居士對淨土一宗的深信程度,亦可想見他修行的用功程度。本來,學唯識則為名相纏縛;學三論、禪,又偏於落空;學天台、華嚴,又瑣屑於教相;學律則偏於威儀,學密則偏於感應。若以淨土來調融,則無頗偏也。站在這一點出發,楊仁山「行在彌陀」的觀點實在是可行的。

楊仁山對於淨土修行不祇是自己信受奉行,而且他一旦遇上朋友、門人書札往來,就不忘幫助他們建立淨土信仰。如他在給門人梅光羲的信中勸道:

「所云防退之法,無如念佛生西。不論何等根器,信入此門,便能直超三界。」

又如他在給黎端甫的信中說:「承問念佛下手處,曇鸞法師有『無後心、無間心』之語。信內『光景易移,早辦前程』等語,是有後心也。人命呼吸間,何能存此後心?無論千念萬念,祇用當念一句以為往生正因。前句已過,後句正出,亦在當念。如是則心不緣過去,不緣未來,專注當念一句,是謂事一心。無論何時,可以往生,久久純熟,當念亦脫,便入理一心,生品必高……」

若無一番踏實的用功,楊文會是絕對談不出這些體會來的。這既是勸善之作,也是自身修學體會的交流。

【前期連結】入境問俗