約念自佛釋今文者:一專為憶,以喻本覺之性,隨諸眾生流轉五道,不相暫離。一人專忘,以喻始覺在無明時,念念背覺合塵。始本不離,故若逢;始本不合,故不逢。本即在始,故或見;始恆迷本,故非見也。

約念自佛

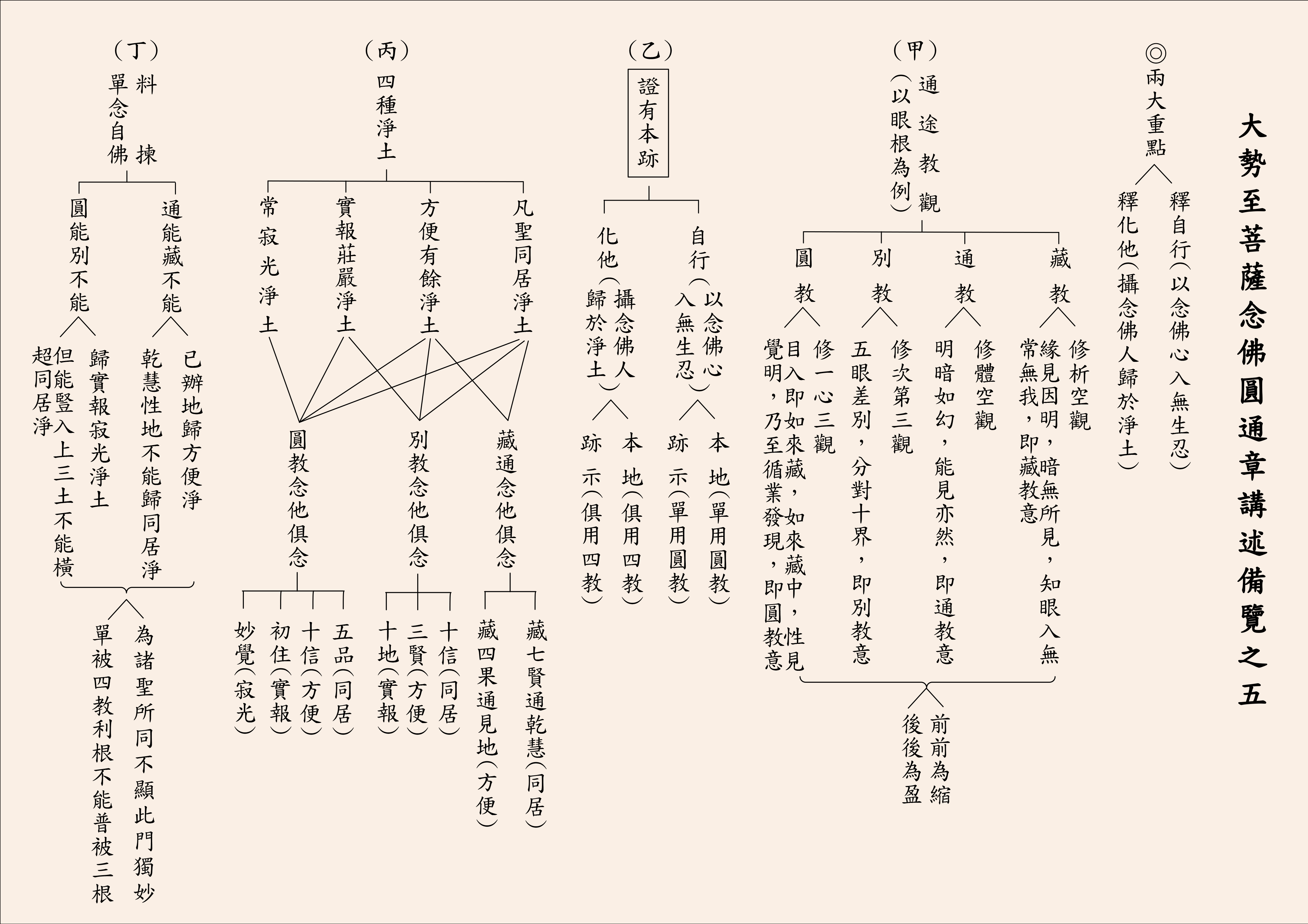

下面再「「約念自佛釋今文者」。念自佛,是念自性佛,也就是念自己的真如本性,我們的真如本性就是佛,還是用圓教來解釋,不是屬於藏、通、別的佛。藏教的佛是偏真涅槃,通教的佛是真諦涅槃,別教的佛是但中道,也還不徹底,詳細研究起來,一共有四十二品的根本無明,而別教佛只有斷十二品的根本無明,所以這裡是講圓教。

我們自己的佛性怎麼樣呢?在《大乘起信論》中,稱我們眾生的佛性叫做「本覺」,因為它是良知良能,本來就有那一個覺性在,佛者覺也,就是指那個覺性。在眾生地位上,本覺又稱為「如來藏」,它藏著如來在那裡,將來是憑這個來成佛,所以我們本來就具有那個覺性在。

現在因為我們聽經聞法,漸漸懂得修學,就開始學佛,叫做「始覺」,開始起覺悟。始覺,一步一步地斷惑證真,先斷見思惑,其次斷塵沙惑,最後斷根本無明惑,漸漸最後就成了佛。成了佛是什麼樣子呢?就是始覺徹底地開發了本覺,所以始覺漸漸地走,走到最後的終點,就合到本覺上面去,這就叫「始覺合本」。始本不二,分不開了,這個時候就叫「究竟覺」,徹底的覺悟了,徹底的開發了本覺。我們學佛,走覺悟的路,有本覺、有始覺、有究竟覺,這是《大乘起信論》告訴我們的。

現在念自性佛,不是念其他佛,就是念我們自己的本覺,本有的佛性。現在再約念自性佛來解釋經文。

二人喻

經文說:「一專為憶」,一個人專門在那裡憶念。這個人是誰呢?就是「以喻本覺之性」,這是用來比喻我們本覺的真如法性。真如法性,是「隨諸眾生流轉五道」,彼不變卻是隨緣,隨著眾生流轉五道,或稱六道;「不相暫離」,雖隨緣卻又不變,從來沒有離開眾生,所以說一專為憶。

「一人專忘」,就是用來「以喻始覺」,比喻始覺;始覺「在無明時」,不但是不覺,而且是邪覺,偏走相反的路;「念念背覺合塵」,違背本覺的覺性,反而合到無明煩惱的道上去了。塵是一種比喻,灰塵比喻染污的無明煩惱。

那怎麼說若逢、不逢呢?「始本不離」,從來始覺和本覺,就沒有分開過,都在我們這一念心中,「故若逢」,所以說是逢。但是因為是在無明煩惱的地位上,眾生迷惑顛倒,所以「始本不合」,始覺背離了本覺,「故不逢」,所以說不逢。

那或見、非見呢?這是因為「本即在始」,本覺在哪裡呢?本覺就在我們的始覺上;不覺的時候,本覺還是有,因為隨緣不變,「故或見」,所以說是或見。但是,無明煩惱的眾生「始恆迷本」,始覺是恆常對於本覺是迷惑的;換句話說,從來就沒有悟過本覺,根本不認識本覺。因為從來就沒有見過本覺,「故非見也」,所以說是「非見」。

這是二人喻,二人的比喻。

十方如來,即指众生本覺之性;元自豎窮横遍,能生始覺,喻之如母。始覺在無明時,全體從本覺起,而違背本覺,喻以如子逃逝也。

通義別義

其次說母子喻。

「十方如來」,就好像慈愛的母親,十方如來,是指誰呢?「即指眾生本覺之性」。

事實上,大勢至菩薩在講十方如來,明的是講十方如來,暗的就是指著阿彌陀佛。因為一直以來是阿彌陀佛的應身,來教導他念佛法門。

如果是在蓮池法會上,大勢至菩薩現身說法,必定會說阿彌陀佛憐念眾生。因為在蓮池法會上,就是專講極樂世界的淨土法門。但是,現在大勢至菩薩是在《楞嚴》法會上,主要是釋迦牟尼佛契阿難尊者的機,講耳根圓通的法門。

所以大勢至菩薩在講,佛來憶子,佛來憶眾生,是就通義而言,所以說十方如來憐念眾生,而不是阿彌陀佛憐念眾生。乃至於攝念佛人歸於淨土,也沒有明著說是攝念佛人歸於極樂世界。說歸於淨土,十方諸佛都有淨土,這個也是就通義講,不是就別義講。

當時在座的大眾都知道,大勢至菩薩從哪裡來?是從西方極樂世界來的,現在主要的工作,是當阿彌陀佛的訓導主任,觀世音菩薩是教務主任,兩位專門輔佐阿彌陀佛度化眾生。在《楞嚴》法會上,只能就通義說,這就是佛菩薩彼此之間的一種默契。

觀世音菩薩講耳根圓通,講得那麼詳盡,觀世音菩薩是誰呀?是極樂世界的教務主任,那麼應該要大大的宣揚淨土法門才對呀!因為這是在《楞嚴》法會上,所以講耳根,而不講念佛。這個道理也一樣,這都是佛菩薩的一種權巧方便。

母子喻

「十方如來」就自佛講,指的就是「眾生本覺之性」。「元自豎窮橫遍」,我們的本覺性,本覺的真如法性,原本就是豎窮三際,橫遍十方,所以說是十方如來。「能生始覺」,我們始覺是從哪裡來的?還是從本覺來的,本覺受熏能生始覺,所以「喻之如母」,就好像我們的母親一樣。

但是「始覺在無明時」,在無明煩惱地位的時候,還是迷惑眾生的時候。「全體從本覺起」,整個的迷惑顛倒,也是從本覺起來,只不過走的是相反的路,「違背本覺」,違反背離了本覺,所以比喻叫做「如子逃逝」,兒子逃走了,往相反的方向走,往貪瞋癡的路子走,這就要造業了。所以,全體從本覺起而違背了本覺。

佛家這麼講,儒家也懂得。在《中庸》上說:「天命之謂性」,天然的賦予眾生,就有本性,這不是講本覺是什麼?這不是講天然的性德是什麼?

本覺是如如不動,但是怎麼呢?「率性之謂道」。率性之謂道怎麼講?就是如如不動的心,當心念一動,率是順著,即順著本覺的覺性走,這就是儒家所謂的修道。

這就好像佛家講的,走戒定慧的路,那就是修道,是修正道、修清淨之道。但是一動而往相反的方向走,起貪瞋癡、造殺盜淫,那就是造業;不能說是修道,走的是邪道魔道。

【前期連結】念佛圓通章講記