這真是一趟奇異的旅程。出乎意料,但收穫良多。

一、緣起

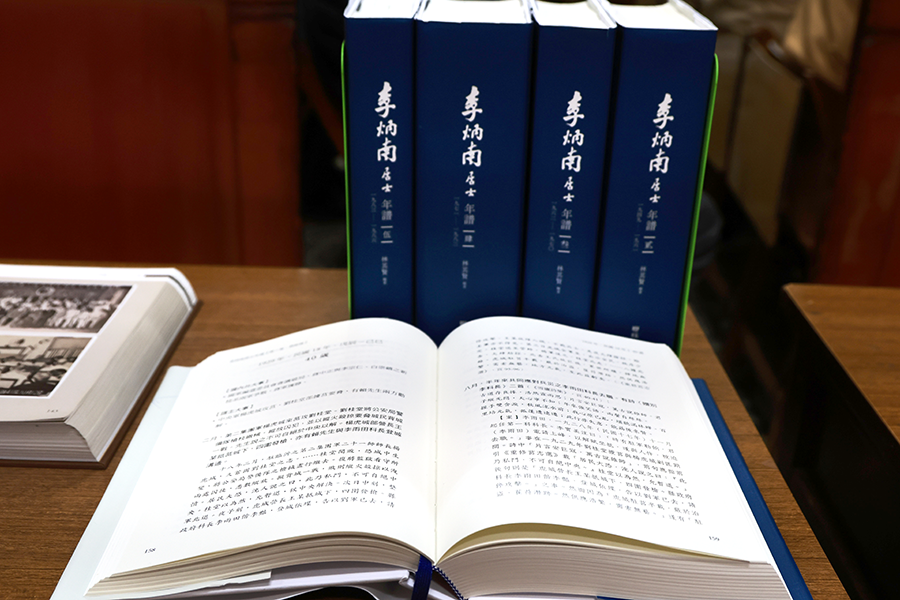

二○一九年,臺中蓮社籌備擬於山東濟南舉行的「李炳南先生一百三十週年誕辰文物展」,後因疫情嚴峻以及時局變化,展會取消。但與會師長一致認為傳記的編輯應該繼續。於是原來計劃一百頁的小書,就發展成現在這個四千多頁的《李炳南居士年譜》和《李炳南居士年譜圖冊》。

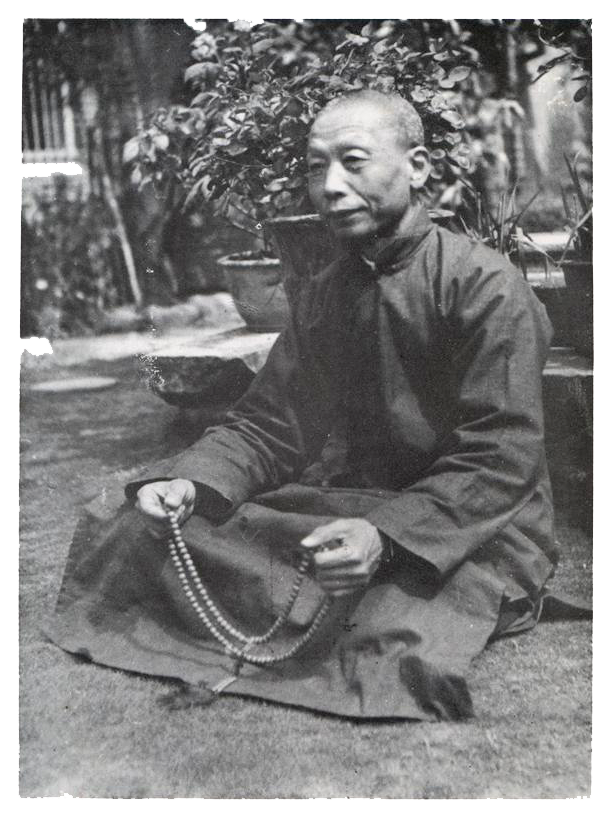

炳南先生,從五○年代起,即是學佛者心目中的大師;我的親炙學習,則是從大學一年級開始。每個寒暑假,赴臺中參加明倫講座、慎齋堂聽開示、靈山寺聆聽佛七開示⋯⋯。長長的假期,留在臺中的時間,比待在家裡的時間還多。讀研究所時,先生開辦「論語講習班」,家師吳省常老師特別安排食宿,又支持交通費,讓我得以每週三天從臺北到臺中學習。同時也附帶旁聽了先生在東海大學中研所的「詩學研究」,以及在中興大學夜間部中文系的「詩選」課程。

研究所畢業後入伍,退伍後南下屏東任教,不久先生捨報,臺中受學的這些好風景,在我生命中戛然而止,和臺中是整個的分隔了。一直到二○○六年先生往生二十週年,參加紀念活動,在學術研討會發表了一篇論文。而後又過了十年,在二○一六年先生往生三十週年紀念活動,參與先生原音重現的電子書發行,與省常老師共同承擔先生幾首唐詩教學的講課筆錄。再來就是二○一九年開始的傳記執編工作了。這樣一個不遠不近的關係,恰恰成就了承接這項重任的適切距離。

二、寫作立場

社會學或人類學的研究,常講究「局內人」和「局外人」的角色辨識。局內人熟悉內部非系統組織、清楚內部潛規則,但會有當局者迷的主觀性缺點。局外人比較能保持科學的客觀立場,但對內部潛規則與非結構性的關係,則相對陌生。好的研究者得要能入乎其中,又能出乎其外。但這非常困難,因為不只是研究者的問題,還牽涉到閱讀者的角度。入乎其中,又能出乎其外的境界不易企及,像我這樣,和譜主有點關係,又有相當距離的,也許就恰好合乎非局內、非局外,亦局內、亦局外的角色了。

十九世紀以來,西方學者就開始關心歷史學和科學的差異:歷史學有沒有可能成為一門科學?如何才能成為一門科學?科學的本質在「求真」,史學則在求真的基礎上更要「求善」。我國史家更早在先秦、兩漢時期,就對歷史學的學科本質有過定性。司馬遷說,孔子作《春秋》的用意在「善善,惡惡,賢賢,賤不肖」。也就是要「寓褒貶」於歷史寫作。這是重視其道德哲學、倫理學的一面。班固讚司馬遷:「其文直,其事核,不虛美,不隱惡,故謂之實錄。」這是注重史實、鑑別真偽,科學的一面。

從理想來說,重視歷史事實的「求真」,和重視價值應當的「求善」,理當合而為一。但實作上,重視褒貶鑑戒的道德判斷,會有「為賢者諱」的取向;注重史實真偽的客觀實錄,則傾向「不為賢者諱」。「為賢者諱」有失真之嫌,「不為賢者諱」有不敬之虞。兩者間如何取捨?前賢在人情上有「不以小嫌疏至戚,不以新怨忘舊恩」的指點,此在史學的實作上即是「新舊並陳」,不因後來發展而否定過往交誼。

不太近,受到人事是非情感糾葛之影響較少;不太遠,則於精神宗風之具體實踐可有較為親切的體會。只是後者不易,前者亦難。做為先生後學,不可能沒有感情上的影響,但盡可能維持一定程度的理性客觀與學術自律,自許並非一人一道場之護衛者,而是站在尊重歷史、尊重世界悉檀的立場,盡可能還原歷史現場,讓後學者認識:先生固然天賦甚高,卻非天生聖賢。真實呈現修行者成學的艱難歷程,從而學習面對挫折困頓的自我轉化,這或許才是歷史的主要價值吧。把修行者神化、聖化,反而會讓他遠離了人。

三、寫作過程

憶昔編纂《聖嚴法師年譜》,從法師捨報,奉遺命續寫到定稿出版,為時七年;加上前期《七十年譜》的寫作時間,前後超過十年。炳南先生有關文獻材料相對多元且原始,費時恐多;期間蓮社多位師長先後往生,更覺時不我與。於是申請提早退休,學校兼課、校外演講一律婉謝,俾能全力寫作。省掉了備課、上課、輔導、會議⋯⋯,更省下了出門通勤,工作時間於是從每天三三兩兩的零碎時間,擴大成7-11。從早到晚,幾乎都在書房。如今伏案成為慣性,一坐三、五小時,難的倒是離開座位。於是定課改以禮佛為主,充當運動;頂樓種菜澆花,晒晒太陽,權作調劑。

寫作前期,大張網目,除了《李炳南老居士全集》、「數位典藏」等基礎文獻,期刊報紙、國家檔案、公私文書、耆舊口訪⋯⋯,盡力蒐羅。而後依年月日一一排比對照,編成長編。有《全集》中的〈年表〉為基礎,再將先生詩作大致繫年,綱維既定,各宗文獻隨之一一就位。感覺像在拼萬片拼圖,有時是由大見小:從綱維來推估文件時間;有時則是由小見大:從文件時間回頭修正綱維。錢穆先生於清儒倡言之「考據明而後義理明」下一轉語曰:「義理明而後考據明」。編纂《年譜》時,亦深切體認:考據與義理,相駁相輔而相成。

譜錄傳記,在記錄譜主做了哪些事、說了哪些話,此其立功與立言;更重要的是從這些行事與言語中,顯現出背後的精神風格,此為立德。行事與言語是具體的,精神風格是抽象的;沒有具象的言行,抽象的精神無從呈現;具象背後沒有抽象的精神理念,則生命平淺缺少靈動深廣的力度。此猶龍身與龍睛的關係。年譜,期望能呈現龍之全身,一鱗一爪,精描細寫如工筆畫;但同時又期待能有點睛之效,單純概括如寫意畫,表顯譜主人品思想行誼之輕重與風采。

本譜於是採綱目體。各卷、各年以「大事」為綱,以下「譜文」為目;其下,又以「譜文」為綱、「引文」為目。從各卷各年「大事」,或卷末附錄的〈弘化志業總表〉、〈大事紀〉等表,掌握譜主的主要思想與行誼,再觀察其在不同的年代、面對不同的事件,做出相同或不同的應對,自可多分理解其不變與隨緣之取捨。

四、譜主特色

炳南先生少年任俠,及長仗義。典莒縣獄政時,遭逢世亂,然臨難不苟免,在兵匪圍城時縋城與之談判,多次拯城民於兵燹。政事之外,長於詩、書,深於儒、佛,金石、醫學、武術、植栽、樂器⋯⋯又其餘事。先生著述雖富,講授更多,且善說法要,雖常自稱是錄音機,取前賢往聖語重述而已,但實不只如此。

重視古德注疏,恪遵經學家法,是為對治「思而不學」;而為對治「學而不思」,課間課後之教學,常以提問方式引逗思考,並且於無字書中提點,帶動學習。例如:《阿彌陀經》中「眾鳥演法」:五根、五力、七菩提分、八聖道分。常見之依文解字,就只照著解說這五五七八幾個名相;但先生會提問:既然是教導三十七道品,為何不從前面三支的四念處、四正勤、四神足教起?又如:《論語》「衛靈公問陳於孔子」,孔子回答後,第二天,孔子就離開衛國了。「為什麼?」先生說:「讀書有如參禪,到老不悟,那是書呆子。」先生講學,不斷有「為什麼」的提問,促發學者思考。

積學既久,益以精思,每於講述,屢出新詮。如:講說《論語》「君子憂道不憂貧」時稱:「這種講法,是吾的開創。」解說〈大勢至菩薩念佛圓通章〉時,提示「念佛、憶佛」之生活應用;以唯識學揭示臨終「亂心位」之情狀,俱見精微。

先生自己善說勤說,也善於勤於教人說。一九五一年春,臺中蓮社尚未成立,就先在寶善寺舉行「佛學講演訓練班」;翌年蓮社成立後,除接續原有之佛學講演訓練教學,又成立弘法團,分別於監獄及蓮友家庭宣講。先生自編教材,每週先行講習,而後外派。同時,又將國文補習班結業男女學員分別組建「文藝班」、「中慧班」,於春節、佛誕,舉行「青年講演大會」,讓兩班學員登臺習講。

「經學班」、「內典研究班」專為培養弘護人才固不必論,一直到晚年開辦的「論語講習班」,都期許學員不只是聽眾,而是要學會以後,講給別人聽。為培訓通俗講演與講經人才,分別編有《實用講演術要略》及《內典講座之研究》,俱為指點學習之軌範。一九六一年起,陸續為大專佛學青年開設「慈光講座」、「明倫講座」,編訂有《佛學概要十四講表》等六門科目授課。各校佛學社團幹部,參加講座後返校,即以此為教材,邊講邊複習深入,六門功課從此成為各大專佛學社團系統學習的核心科目。

對佛法之弘傳如此盡心盡力,對社會教育的推動與世間苦難之救濟,亦從來不落人後,更多見其創舉。如:二十歲時即組建通俗教育會,從事社會教育。典獄政時,在監獄裡施設職能教育,並於公餘從事社會教育。一時,莒縣社教成績甲於全省。來臺後,創設蓮社即同時成立國文補習班,一律免費教學。此一班隊延續至晚年,由論語班接續。另又創設佛教圖書館、兒童德育班、蓮友子弟輔導團、國學啟蒙班⋯⋯,自兒童、少年,以至成人社會教育之推動,屢受主管機關之頒獎肯定。

慈善公益,則有早年在莒縣為戰亂喪命之兵匪流民收屍掩埋、為黃河水患難民成立救濟會;抗戰期間擔任中央振濟委員會專員,在重慶大轟炸中救助災胞。來臺後,先是以中醫師為市民義診,蓮社成立後即開辦冬令救濟,延續迄今;風災、水災、火災等臨時救濟外,長期興辦者有:為收留八七水災遺孤而成立育幼院、為施醫安老成立救濟院;直至晚年猶成立各項慈善公益基金。各項利生公益事業雖是隨順機緣而成就,實亦大乘佛法慈悲平等精神充分流露之切願。對蓮友的臨終關懷、助念往生,包括開頂、贈送光明咒砂、陀羅尼經被、組織念佛班助念團,更是對佛教徒向上一著的接濟。

助人濟世、說法勝進⋯⋯,這些行持都來自先生之勤學和篤行。先生自述少年時期曾經荒學,弱冠後醒悟立志向學,從此勤習不輟,到老彌堅。詩作既成,請師友指正,而自己修改更勤,手稿可見多次塗抹之痕跡。甚至已經刊行,猶見改動,始成定稿。讀書為唯一嗜好,不出門辦事,就是在家讀書。曾指著滿屋書櫃對弟子說,架上書不是擺好看的,可以隨意抽一本考問。勤學精思,因此,日有進境。講學時,常提示:「這個講法和十五年前講法不同」,「這個講法,六十歲時講不出來。」⋯⋯。

學問之外,篤於行持。自律嚴謹,護生於平常、守分於日常。物有定位、日有定課。即便帶領大眾共學共修後,夜返寓所,仍要完成自修定課。定課之外的所有時間,不論是行住坐臥、穿衣吃飯,或是事事迴向,都是修習從〈大勢至菩薩念佛圓通章〉領會來的「憶佛」工夫。最讓我驚奇的是,先生晚年創設「論語講習班」,特別強調「學《論語》,學做人」,要以此來為學佛打好基礎。

【前期連結】《李炳南居士年譜》序