寶島遍栽九品蓮

───由《佛說阿彌陀經義蘊》管窺雪廬老人的淨土思想

●吳聰敏

提要

李炳南教授(1891~1986),世稱雪廬老人,儒佛兼通,尤其修學佛法,義學與實踐俱優,內修與外弘雙到,可謂民國以來學佛居士楷模第一人。本文擬以其親撰《佛說阿彌陀經義蘊》一書為主軸,分成三大段論述其內容,藉以探究其晚年專修專弘淨土的思想。首先爬梳其修學佛法的經歷,釐清其淨土修學抉擇的關鍵,亦是證成由本書足窺其淨土思想的大前提。其次,論述本書在詮釋淨土教典之創見上,既能以世間「文法」,探析本《經》經文為「深者見深,淺者見淺」之三根普被絕妙文章,使世間學者不敢妄加評議;亦能以?世「教法」,料揀持名念佛為「上上根不能踰其閫、下下根亦能臻其域」之利鈍全收特別法門,令教內人士,修學知所歸趣。再者,論述本書在行持淨土法門之新解上,不但能掌握當代核心問題,解釋本宗和他宗諸疑惑,以加強淨土的信願;同時亦能配合世俗實際生活,提示權巧方便的修法,以增進念佛三昧。凡此,皆是發前人之未發,當有其不同凡響之時代意義與價值。

關鍵詞:李炳南、雪廬、彌陀義蘊、淨土、創見、新解

一、前言

雪廬老人(1891~1986),祖籍山東濟南,姓李,名艷,字炳南,別號雪廬,世人皆尊稱雪公而不名。博綜淵懿,瑰琦雋偉,是當代儒佛學術通家。早年先學儒,淹貫經史諸子,兼攻法律、醫學,對古典詩歌的創作,更是精湛而豐贍;中年以後,由儒入佛,既深入探討法性、法相的義學理論,又尋師參究禪宗、密宗的修行實踐,最後,不論內修自行和外弘化他,卻都專宗淨土,倡導持名念佛法門,其化功普被台海兩岸,影響遠及海外未來,堪被推為民國以來學佛居士楷模之第一人。1

筆者嘗綜覽其生平,詳究其與佛法修學相關的經歷,發現其隨國民政府避入四川期間,為駁斥唯識學者而撰寫的《佛說阿彌陀經義蘊》一書2,是其一生由內修自行,轉而外弘化他的重要關鍵代表作。因此,本文擬以此書為主要文本,分別就其(一)淨土修學抉擇之關鍵、(二)淨土教典詮釋之創見、(三)淨土法門行持之新解等三方面,加以爬梳,藉以管窺雪廬老人的淨土思想。尚請大雅方家,不吝匡正。

二、淨土修學抉擇之關鍵

(一)修學佛法的經歷

有關雪公的生平事蹟,詳如《李炳南先生事略》《李炳南老居士年表》等所記載,茲僅就其修學佛法的相關經歷,歸納為1.蘊育期、2.奠基期、3.抉擇期、4.淬鍊期、5.圓熟期等五個時期,分別略述於后,藉以抽繹其抉擇淨土的線索。

1.蘊育期(1~26歲)

雪公出生於信仰佛教的家庭,大家庭中每逢營喪祝壽,經常舉辦佛家法事;且六歲後進入私塾,學舍亦設於家宅鄰近的佛寺內,從小熏習,早落佛法種子;尤其因天資穎悟,學習力強,故對於佛教梵唄、鐘鼓魚磬的敲打唱唸,在幼童時即已相當熟悉。

稍長,就讀於尚志書院,上新式學堂,由於接觸西方科學新知,受新思潮的影響,以奉佛為迷信,乃崇儒而斥佛,甚至焚毀家中佛經像,而造謗佛之業,約長達六、七年之久。3

其後,由於研究哲學,涉及佛學,且加入文學界,聞諸師友,多有推崇佛學者,方開啟探究之興趣。其時研讀的經典,多類如《楞嚴》《金剛》《法華》《圓覺》諸大部,雖亦用心旁注眉批,不免望文生義,囫圇吞棗,終究不得其門而入。但對佛法,已漸懷仰信之心,不復偏見排斥。4如是,由懵懂薰習,經排斥衝撞,到後來漸懷仰信,是為佛法思想的蘊育期。

2.奠基期(27~41歲)

雪公於十九歲(1898)時,至山東法政學堂,5學習法律,攻讀監獄專修科。當時法界教授學佛者多,課堂中亦講佛學,此時於佛學義理已漸能領略。

二十七歲(1916)時,當代法相學通家梅擷芸先生(1880~1947)至山東監獄廳擔任廳長,於濟南大明湖畔組佛學社,開設唯識講座,專講唯識經論,公師事之,勤於學習,因之奠定日後深入佛學教典的基礎。

三十一歲(1920)後,因出掌山東莒縣獄政,目睹監房之狹隘傾圯,囚犯之貧病困窘,其慈悲情懷,固已醞積胸臆。其後數年,又逢連年內戰,莒縣亦頻遭兵燹,人民生命財產朝不保夕,公鼓其神勇,操其智謀,民命雖賴以保全,而對世法之幻化無常,自是感悟良深。6

四十一歲(1930)時,又逢西北軍閥倒戈,橫據莒城,頑抗中央軍;城內遭圍軍砲擊,公身困城中達半年之久,民食殆盡,幾不聊生,此時深刻體會生命無常的真諦。又因閱豐子愷(1898~1975)《護生畫集》,深悟弭兵之本,乃在戒殺放生。至此,本具善根,訇然發現,乃為蒼生發心立誓:是難不死,決定終身茹素。公嘗言:「此余第一次發心也!」7如是,由領略教義而深研唯識;因感悟世道而發心茹素,是為實踐佛法的奠基期。

3.抉擇期(42~56歲)

四十二歲(1931)時,雪公獲讀由印光大師鑑訂,而分別由王博謙居士輯述的《學佛淺說》、李圓淨居士撰述的《佛法導論》等介紹淨土之初機佛書,深能契入,遂於淨土漸生信心,不復輕視反對,然猶恐被人譏為淺薄,故於淨土念佛法門,唯秘密修持。此乃雪公修淨土之嚆矢也。

其後,復經友人介紹,得以皈依一向景仰的通儒高僧印光大師(1862~1940),並於爾後之數年間,與印光大師問答法要,郵遞頻繁。8遂於淨土法門之信解,漸入漸深。

四十五歲(1934)時,更親赴蘇州報國寺拜謁印光大師,且蒙關中開示終日,師資道合,大受感召。9斯時,於淨土一門之信願,當然更加堅定了。

四十七歲(1936),先於濟南淨居禪寺,依可觀法師求受「五戒」;後復於濟南女子蓮社,依大雲法師進求「菩薩戒」,由是道業益加精進。10此乃其第二次發心也。

雪公於淨土修學的大方向,至此似乎已露端倪,但這段時間並未停止對其他宗派的參學。如:四十八歲(1937)入川之前,於濟南淨居寺依真空禪師學禪,且與該寺方丈可觀法師共同參究,長達八年之久;11迨至入川之後,復依白教貢噶呼圖克圖(1893~1957)等西藏活佛修持密法,亦有八載之長;12且避居重慶時,重逢梅擷芸大士,復繼續隨之聽聞唯識,而深入研讀法相宗經論。13此期間,曾見唯識學者,由藐視淨土為寓言權說之論,乃撰《阿彌陀經義蘊》以駁之。

又,大乘佛法行菩薩道,必須「自行」、「化他」;如《法華》五品觀行,「隨喜」之後有「讀誦」與「講說」。雪公在內修自行方面略有心得之後,弘誓熏動,自然也要外弘化他。如:初受太虛大師(1889~1947)邀請,先至各監獄弘法,備受讚賞器重;接著,復經大師引介,依次於重慶長安寺、雲頂寺擔任講席。14

如是,由真正契入佛學,義學與實踐並進,內修與外弘兼行,固然以修持淨土為主,卻也旁參禪密,蓋欲相互比較,往復抉擇,俾收驗證之功。是為修學佛法的抉擇期。

4.淬鍊期(57~89歲)

雪公在重慶期間,沉潛探索,對於後半生專修專弘淨土的大方向,概已驪珠在握,信願堅定,因此在離開四川之後,即大肆展開自行化他的菩薩志業。

五十七歲(1946),回到南京,三年期間,恆於普照寺、正因蓮社等處講經說法。甚至蒙法師慈允,代法師授皈依法,引薦蓮友皈依三寶。15

六十歲(1949),大陸失守,二月單身浮海來臺,席未暇暖,四月遂即於台中市法華寺開講佛法,倡印經書,並定期舉辦放生等活動。16

從六十一歲(1950)至八十九歲(1978),將近三十年的歲月,在內修方面,行止依乎《梵網》菩薩戒法;朝暮定課,深入念佛三昧;公務之餘,珠不離手,精勤計數;且遍講大小乘經論,而將化功歸己。至於外弘方面,總是開風氣之先,為台灣這塊佛法的處女地,創造了許多種「第一」。例如:民國三十九年之監獄弘法、佛學問答、彌陀佛七;民國四十年之舉辦佛化婚禮、籌組佛教蓮社、成立男女二眾弘法團;民國四十一年之發放冬令救濟、成立助念團;民國四十四年之傳授菩薩戒法,推動「布薩」半月誦戒;民國四十七年之創建佛化圖書館、開設「慈光托兒所」;民國四十九年之開辦大專佛學講座,輔導成立大專院校佛學社團;民國五十一年之創辦佛教醫院、五十二年之擴建菩提救濟院;乃至民國六十三年,以八十五歲高齡,尚精神矍鑠,開辦專門造就佛學人才的「內典研究班」。17

如上所述,雪公隻身來臺,生活簡樸,形同出家;由於解行有得、弘誓熏動,公務之暇,全心投入自度度他之菩薩事業。自度則一心念佛,正助雙修;度他則導歸淨土,萬善回向。當然菩薩事業難免好事多磨,而雪公對於種種外來之稱、譏、毀、譽,破壞阻撓,皆藉為其歷事鍊心的資糧,是以稱之為淬鍊期。

5.圓熟期(90~97歲)

雪公一生講學不輟,儒佛並弘,各種大經大論,不知講過多少,僅取其佛法部份,編為講表者,即有四十三種之多。18而平素或大部、或小部、或深經、或淺論,往往契機而用,未有定法;但九十歲(1979)前後,其講學的方向似乎有明顯的趨勢,即不論教材、用語,皆往做人的根本、日用尋常處提撕指點。如:八十九、九十歲(1978、1979)仍講授《禮記》;九十一、九十二歲(1980、1981)也著重講授《論語•上論》;九十三歲(1982)再講授

《常禮舉要》19;九十三、九十四歲(1982、1983)又講授《論語•下論》。

至於雪公晚年指導學生弘法,常交代不宜談玄說妙,要多講因果報應故事;又如民國七十三年(95歲)曾有旅居海外弘法的學生,回臺參學,公為開示法要,再三囑咐,要閑邪存誠,勿打妄語。乃至民國七十五年(97歲)三月十九日,即週三的《華嚴》經筵上,最後一次上台講經時,但以「少說一句話,多念一聲佛,打得念頭死,許汝法身活」偈語,20開示大眾。諸如此類,一般世人或視為淺近尋常。其實,「佛法在世間,不離世間覺」,迷時是世間法,覺時即是佛法,佛法與世間法並無絕對的區隔;不但如此,佛法中的大小淺深、偏圓頓漸,亦無絕對的分野,蓋「圓人受法,無法不圓」,因此當學問到家時,自會反璞歸真,就近取譬,雖是日用尋常,隨手拈來,卻又無一不是受用的無上妙法。是以,名之為圓熟期。

(二)抉擇淨土的關鍵

綜上所述,雪廬老人一生修學佛法,經歷了五個時期,而前三時期,從衝撞蘊育、參究摸索到抉擇專宗,是屬於內修自行階段。至於後二時期,由力行淬鍊,至圓滿成熟,是屬於外弘化他階段。先是以自行為主,化他為輔,漸漸轉為自行與化他並重,乃至最後全心全力,捨己化他,而圓滿其菩薩志業。其中值得後人關注的課題,即是雪公在內修自行階段中,幾乎是遍學諸宗(禪、淨、密、律、教),何以最後卻專宗淨土?也正因為最後選擇專修淨土,所以在往後的外弘化他階段中,也就自然要專弘淨土了。關乎此,雪公在入川期間,為反駁同門的師伯叔輩藐視淨土為「寓言權說」的言論,而親手撰寫的《佛說阿彌陀經義蘊》一書(下文簡稱為《義蘊》),最能突顯其抉擇淨土的知見,既可見其對理解佛法的?歸,亦可見其實踐佛法的泉源。21是以,探討本書之內容,對於瞭解雪廬老人的淨土思想,甚至掌握其自行化他的菩薩精神,皆有很大的幫助。

三、淨土教典詮釋之創見

漢傳佛教的淨土信仰,包括彌勒佛淨土、阿閦佛淨土、藥師佛淨土和阿彌陀佛淨土等。而自東晉慧遠(334~416)以來,皆以西方極樂世界的阿彌陀佛淨土為主流。有關宣揚彌陀淨土的經論,遍及三藏十二部,印光大師說是「千經並闡,萬論均宣」;22而歸納其專書,則有「三經一論」,分別為:《佛說無量壽經》《佛說觀無量壽佛經》《佛說阿彌陀經》和《佛說無量壽經優婆提舍願生偈》(簡稱《往生論》),各有重點,又互相關涉;23因此自古以來,修學彌陀淨土的學者,無不遍覽群疏,深入探究。雪公對於淨土典籍的研讀,顯然是普?而深入的,但觀其為接引初學而編寫的《佛說阿彌陀經摘注接蒙》一書,24乃採取集古來《阿彌陀經》注疏大全之《佛說阿彌陀經疏抄擷補》為藍本,25取精用宏,加以補充而成,即可知其梗概。至其《義蘊》之撰出,無疑是宣告其對「彌陀淨土」的信仰,以及對「持名念佛」修行既定的主張和立場。

再者,世之批評淨土者,概多針對小本《佛說阿彌陀經》而發。良以大本《佛說無量壽經》所述法藏願行深廣、依正果報莊嚴宏偉,而《佛說觀無量壽佛經》推介之「十六觀想」法門精微、「心作心是」之義理淵深,故鮮有置喙者。唯於「小本」,以採敘事體裁,文淺而顯,直觀之有如廣告宣傳詞語,由是皆因襲李長者《華嚴合論》主張「《彌陀經》淨土,是權非實」之判教舊說,26甚至認為只同莊子所說的寓言故事,而不加以講論析究。類此通病,雪公在本書〈小引〉中即指出云:

本經文簡而顯,義豐而微。……叢林日誦,雖定常課,求諸法會經筵,絕少開演,寧非迹似彰顯,而實處隱晦耶?誠以經文體裁,有類敘事,弦外之音,未能遽會;致令淺嘗之人,輕生議論,有謂契合鈍根下機者,甚有謂是廣告式者。以故通宗通教大家,視為語義平凡,不足講論;偶有講者,而哲學文學之儕,亦存無甚可聽成見。噫!均過矣。(頁131)

殊不知事有表法,乃全事而即理,故云:「本《經》性相律密、藏通別圓,無不盡蘊」;而大飾不文,實立言微妙,故云:「本《經》文法奇特,不談玄妙,然無一處不含玄妙。」玆依《義蘊》內容,就其論述「小本」文法與教法奇特之處,分別梳理於后。

(一)文法奇特——

三根普被絕妙文章

佛學經論大多著重發揮義理內容,古來注疏大德雖亦略舉科判綱目,卻尠評析文理章法。雪公則以詩文通家,27特就世人所看輕之「小本」淨土教典,細論其文法奇特,稱為「深者見深,淺者見淺」之三根普被絕妙好文,此固為應時弊有譏之論,亦正成就其詮釋淨土教典創見之一。茲舉其犖犖大端者,如次:

1.文題相副,純粹佛語

一般佛經是佛所說,故於經題冠以「佛說」二字,相當尋常;然細究其經文內容,難免參雜他人之語,或弟子、或菩薩、或天龍、或鬼神;有啟請語、有質疑語、有毀謗語、有讚歎語,不一而足,並非純然佛語。今此「小本」題曰「佛說」,28卻是文題相副,自始至終皆是佛說。故《義蘊•經題》中云:

此則除經家例語外,從始澈終,全是佛語;味猶水中乳素、酥中醍醐,精似鑛提純金、璞剖美玉。聲出金口,句集真言,統體聖教,毫無夾雜。(頁133)

既然全文皆是佛語,則讀誦此《經》的功德,即不可思議。若以密教持咒功德較量,或藥叉、鬼神、或聲聞、菩薩,功各不同,而唯佛最上;則此《經》,等佛之無上秘密咒。《義蘊•經題》即云:

一句莫非圓音,一字亦屬秘藏。嘗聞讚歎他經,曾曰:「持四句偈、勝施七寶」,吾亦曰:「受持此經,乃至一句,功德廣大,已逾恆沙。」蓋牟尼瓔珞,散置地上,隨意俯拾,皆是珠王也。(頁133~134)

由此,亦足以證明古代祖師將之列於「叢林課誦」中,使不論修持任何宗派的僧人,皆須日誦本《經》,是有其特殊用意的。

2.前後呼應,文理周密

論文章者,每講究上下鈎鎖、首尾呼應為要素;今讀本《經》,為釋迦佛說阿彌陀佛極樂國土事,既前文言:「有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法」29而後文卻除眾鳥演暢「五根、五力、七菩提分、八聖道分」等三十七道品外,30並未曾見阿彌陀佛發一語。以文理似無照應,遂以為瑕疵。殊不知極樂國土的設施是「六塵說法」,因此後文所介紹依正二報種種莊嚴,其實即是阿彌陀佛正在說法也。《義蘊•佛土依正分第二》即云:

至全《經》除僅眾鳥演三七道品一處外,餘未見有彌陀一語,究說之法維何?皆成疑問。不知彼佛教化,大異尋常,「與樂」「說法」,原非二事,只去莊嚴六塵,任人追逐,即是說法;眾生恣意享樂,即是修持;比到六塵享備,妙悟已成。純乎出之自然,絕無半點勉強,非若此土修眾,必大死一番,或曰「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香」之類,定須發幾次大惛也。名之曰「極樂」,自非虛讚。(139)

據此,則後文不但照應前文「極樂」之名,同時也照應其「說法」之實,可謂前後呼應、文理周密了。

3.兩大綱領,脈絡貫通

學佛的宗旨,在於離苦得樂,而兩土世尊,善巧示現,在使眾生厭苦欣樂,發願求生,而轉染成淨,橫超生死。雪公認為本《經》在前徵釋極樂之名,云「無有眾苦,但受諸樂」二句,31乃全經脈絡,兩大綱領。其後或反襯此世之苦、或正說此世之苦;有時說彼土世間享受欲塵之樂、有時說彼土出世速得速證之樂。《義蘊•寶樹蓮池分第三》即云:

此二句為全經脈絡,兩大綱領,後文之「無三惡道」「壽命阿僧衹劫」等,皆反襯此世之苦;「劫、見、煩惱、眾生、命」等五濁,及「殺、盜、淫、妄語、綺語、兩舌、惡口、貪、瞋、癡」等十惡,皆正說此世之苦。「花鳥園林、七寶池閣、黃金為地、天樂鳴空、飲食沐浴、隨意舒適」,皆說極樂世間享受欲塵之樂;「自然皆生念佛、念法、念僧之心、上善俱會、飛行供佛、一生補處」皆說極樂出世速得速證之樂。(頁140)

可見,兩大綱領,提挈全篇,前後呼應,脈絡貫通。

4.事例相類,分別較量

佛家教典內容中,遇有事例前後相類者,古德概多籠統釋之,未作異解。雪公則主張文無雷同,以後後必勝於前前,故當分別觀之。如本《經》於「禽樹演法分第五」中,先言眾鳥演法時,云:「其土眾生聞是音已,皆悉念佛、念法、念僧」;32次言風樹演法時,又云:「聞是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。」33對此兩段於聞法之後,同生繫念三寶之事,雪公則判前段尚為初聞,屬勉強繫念三寶;後段則判已達徹悟,故歸於自然繫念。其文云:

此分心念三寶,文有二處,須分別觀。一「皆悉念佛、念法、念僧」,一「自然皆生念佛、念法、念僧之心。」前者初聞,尚屬勉強;後係徹悟,乃歸自然。以六塵說法之後,自得心開也。(頁152~153)

又,本《經》於介紹極樂國土之「六塵說法」種種莊嚴時,經文包括「寶樹蓮池分第三」、「天人供養分第四」、「禽樹演法分第五」等三大段。34古來注疏家亦未作同類較量;雪公則判釋此三段具三層進境:初段先成就四種淨觀,此由寶池蓮華四色四光,眾生於享樂色香觸塵中,自然而然修成八勝處定之四種淨觀色;35次段則獲殊勝功德,此由每日清旦,盛華供佛,飯食經行,眾生於享樂味塵中,遍事多佛,厚植福慧,故能獲得殊勝功德;後段為證得自然繫念三寶,此由禽樹演法,眾生於時時處處享樂法塵中,普熏以三七道品,故能真實證得自然繫念三寶。其文云:

按本《經》六塵說法,共有三分,其間尚含有勝處加行,供佛功德、以及真實証得等事,各有次第,義至微要。其初先成四種淨觀……再則獲勝功德……復時時處處,普熏以三七道品,終使眾生,証得自然念三寶心,而多有一生補處也。(頁153~154)

凡此,皆可看出雪公於詮釋佛典時,不但教理通達,而且文眼獨到精準。

(二)教法奇特─利鈍全收特別法門

在佛陀的一代時教中,共說法四十九年,講經三百餘會;後人所結集的每一部經典,本是佛就其時空、面對聽眾,所施設既契理又契機的教法。雪公在《義蘊》中,特就經文中所呈現,釋迦佛開此次彌陀法會時,兩土世尊施教之善巧,以及所教持名念佛之殊勝,而論述其教法之奇特,斯亦其詮釋淨土教典創見之二。今亦舉數例,說明如次:

1.法門廣大,利鈍全收

一般佛經,前文序分,依例皆先記載法會時處,以及與會聽眾,經家稱為「六種成就」36而古來注疏,概多考其出身,敘其生平而已。雪公於本《經》所列十六位尊宿長老和四位大菩薩,37認為隱藏有教法之特殊用意,不宜等閒視之。一者:與會人員有智慧第一舍利弗,有愚昧善忘如周利槃陀伽,有菩薩上首之文殊,有當來下生之彌勒等,此正表淨土法門之廣大,具有三根普被、利鈍全收之妙用。二者:十六尊宿,各有表法,乃故示楷範,因此後學應借作良藥,善自得師。如《義蘊•法會眾證分第一》有云:

如舍利弗之智慧、大目犍連之神通、摩訶迦葉為密得正法眼藏承佛衣缽之人……此皆係德慧雙尊,各有特長之大阿羅漢、等覺菩薩,俱來與會,聆法受持;周利槃陀伽愚昧善忘,亦預其間,同獲利益。是此法門,三根普被、利鈍全收之妙用,已於無字句處隱然揭示矣!(頁134~135)

復云:

再或身有障礙,不妨學羅睺羅之潛積密行;已得道通,尤須戒賓頭盧頗羅墮之未能養晦;至憍梵波提之牛呞、薄拘羅之長壽,當凜果報不虛……此次與會聖賢,其數甚多,特提出以上諸尊者,固為表揚淨土法門之大,亦以糾正眾生種種邪見,故示楷範,俾自得師。(頁135~136)

儒書上有云:「能自得師者王,謂人莫己若者亡。」38雪公於普通「法會眾證分」之與會聽眾中,卻看出為學之大道理,固可謂之善學,亦足見本《經》之善教。

2.難信之法,無問自說

本來,佛說法之前,照例皆有啟請之人,如《金剛經》須菩提之請示:「應云何住?云何降伏其心?」39、《地藏經》文殊師利之啟請:「唯願世尊廣說地藏菩薩摩訶薩,因地作何行?立何願?而能成就不思議事?」等,40不一而足。唯小本《彌陀》,在十二部中,屬第十類,梵語名「優陀那」,譯為「不問自說」。此從經文中,自始至終,唯佛直呼舍利弗而自問自答,純然佛說,可得明證。雪公於此,表顯其中「教法」,有四層特殊意義:一者,淨土義深,難解不信,故無啟請;二者,世尊慈憫,徹底悲心,故不問自說;三者,舍利弗智慧第一,堪為當機,故直呼其名;四者,舍利弗未發一語,可見初聞,亦未深信。《義蘊•佛土依正分第二》有云:

淨土法門,義理深微,惟佛與佛,乃能究盡;眾人不解,遂不置信,心存不信,便不啟請開演。世尊慈憫眾生不能出要,乃以徹底悲心不問自說。既肯自說,必求契機之人;諸比丘中,惟舍利弗智慧第一,故直呼而說之。而舍利弗並無一語問答,似初聞之際,亦未能深信其事也。(頁136)

經此分析,當時法會之師資互動情景,可謂栩栩如生,躍然紙上;既是善於活看經文,亦是善於詮釋教典。

3.兩土世尊,激揚欣厭

佛法之宗旨在離苦得樂、了脫生死,普通法門必須經歷信解行證,始得斷惑證真;而淨土特別,只要信願念佛,即可帶業往生。其中要訣,尤在能否發起欣求極樂、厭離娑婆之切「願」,故明末•蕅益大師(1599~1655)有云:「往生與否,全由信願之有無;品位高下,全由持名之深淺」。41然肯心發願的前提,必先能知苦樂;雪公於此,分析世上學者之情形有三:鈍根者,不知苦樂,甘墮苦淵;中根者,昧苦由來,強作達觀;利根者,幸聞佛法,卻難出要。良以多劫習氣,觸境生染,雖能看得破,也未必忍得過。為此,本《經》之中,兩土世尊,一示現娑婆之極苦,《經》中或正說此世之苦、或反襯此世之苦;一示現西方之極樂,《經》中或說彼世享受欲塵之樂,或說彼世速證速得之樂。如是,使洞悉苦樂,激揚欣厭,其鈍根者,遂足以發心向道;中根者,則可知其所苦,有法脫離;利根者,進而轉染成淨,橫超生死。其中教法之特別,就在入手之處誘導眾生,更顯得善巧。《義蘊•寶樹蓮池分第三》即如

是云:

細觀本《經》兩大綱領,妙用已覺無窮:既可喚醒鈍根,使知苦樂,發起欣厭之心,驅其向道;復能教聰明人知其所苦,有法脫離,但辦肯心,必能如願;已經聞法難斷塵緣之流,不使強斷,卻令捨小希大,使得轉染成淨,橫超生死。(頁141)

接著復云:

古今大德咸云:「橫超生死,乃為特別法門」,42此尚是指果地一端而言。試看全《經》,處處誘掖學人,種種方便,即在因地入手之際,亦無不皆具特別意義也。(同上)

依此,似見釋尊與彌陀,一唱一和,等演雙簧,為度眾生,循循善誘,可謂極其善巧也。

4.門餘大道,弘傳無盡

釋迦世尊鑑於斷惑證真之普通法門,末法眾生實難修難成,遂於八萬四千法門之外,另開此「念佛往生」一法。此法之奇特,在於不必經衹劫長時,無須辛苦斷惑,但憑「信願持名」,即可帶業往生;而一旦往生,則皆是蓮華化生、壽命無量、毫無眾苦、一生補處。不但上上根如《華嚴》善財童子,藉以圓成佛道;即下下根五逆十惡,亦可證入九蓮。

何能致此?雪公認為「六字洪名,本如來果海實相」,今釋迦世尊,運用善巧,教持名號,是借果以修因;良以因賅果海,果徹因源,因此才念一句洪名,早契彌陀三昧果海,是為一念成佛法門,至為奇特!斯則「唯佛與佛,乃能究盡」,是以難信難解,非但法會之初,無人啟請;及法會之後,亦唯六方諸佛,現身證信。43於此,《義蘊•同讚勸信分第九》特申其義云:

今人不信淨土法門,或輕視之,本不足異,坐井觀天,拘於見也。是法超出八萬四千法門之外,名曰門餘大道,看似平常,理實微妙。當時與會諸賢,尚且如聾似啞,無一人啟請宣說,豈後世執深小智之人所堪了解?六方諸佛,同出證讚,足徵「唯佛與佛,乃能究盡」,凡測聖界,直等盲人數星。(頁163)

有關經文中,六方諸佛共讚之事,雪公認為不但是證信而已,且足見此教門之偉大莊嚴功德光壽。蓋於此《經》,六方恆沙諸佛,既是同聲讚勸,也必會共同演說。如此一來,淨土法門當已傳遍虛空法界了。《義蘊•同讚勸信分第九》又云:

《大本》云:「當來之世,經道滅盡,我以慈悲哀憫,特留此經,止住百歲。」《大集經》云:「過是以往,《無量壽經》亦滅,惟餘阿彌陀佛四字。」《師地論》云:「劫盡之時,阿彌陀佛四字,世間無能念全。」《經》《論》所云,不過指此土而言。若夫本《經》,既已普?恆沙佛土,乃是永無滅時;此法門之偉大莊嚴功德光壽,尚有出其上者耶?(頁165)

據此,可知此教法不僅攝機廣大,而且將會弘傳久遠。

四、淨土法門行持之新解

有關淨土法門行持的主要內容,淨土宗第八祖雲棲祩宏(1532~1612)嘗參考古德,如:子元、普度等人之說,44首先建立「信願行為淨土三資糧」的主張。45其後九祖靈峰蕅益(1599~1655),更發揮其義,即以「信願持名」做為修行宗要,並判信願為「慧行」,持名為「行行」,認為「得生與否,全憑信願之有無;品位高下,全由持名之深淺」。46由此,數百年來,遂成為修學淨土不二之圭臬。雪公既承傳兩位祖師的學說,而對於加強信願之慧行與增進持名之行行,尤能針對當前眾生的根性,痛下鍼砭,別出新解。謹略加統整,分別臚述於后:

(一)慧行方面—解釋疑惑,加強信願

1.釋「西方是著相」疑

佛法的宗旨,在於破迷起悟、遣相證性,令斷我法二執、證二空智;三藏經典莫不以此為依歸,而設法為凡夫眾生解粘去縛。然淨土法門教導行人捨穢取淨,求生西方,似反其道而行;是故世之中觀學者及宗門之人,每以此詬病淨土,致初學者畏增執著,望而卻步。雪公在《義蘊•佛土依正分第二》即先提出世人之懷疑云:

空際蒼茫,地體圓轉,不分上下,安有東西,必曰「西方」,寧非執著?蓋眾生之成為凡夫者,只因迷於二執,惑於假相,以故頭出頭沒,不能出離;果能照破假相,斷除二執,則入聖域矣。一切經典,垂訓後人,大體亦無不以遣相破執為歸,此《經》何獨不然!惟其開端一語,說有「西方」,指教學人,心存執著,嘗為談空者流輕加訕笑,豈知此正其善巧處。(頁137)

可見,雪公認為淨土法門教人求生西方,不但不是毛病,反而是特別法門善巧方便之處。其文又云:實以凡夫妄念,沸騰起滅,猶如瀑流打毬,剎那不止;茲先指趨「西方」,是將亂心收攏起來,安住一處,乃誘掖入道密要。心果安住「西方」,不緣其餘,散亂歸一,是有所定,執著何害?夫亂心是病,佛法是藥,說有說空,貴在機理雙契;事本圓融,並無定式,若一味執空,殊不知亦是著相(案,指著空相)也。

(同上)

本來,佛法平等,無有高下,譬如藥無貴賤,應病者良。四教各有四門,47或有門入,或空門入,或亦有亦空,或非有非空,法無定法,要在是否契機。良以末法眾生,概多著相,今淨土法門指趨西方,是教令捨娑婆之穢相而取極樂之淨相,宋•知禮大師(960~1028)《觀經疏妙宗鈔》云:「取捨若極,與不取捨,亦非異轍」,48由是可知,教人求生西方正是以楔出楔、以甜瓜換苦瓠的善巧辦法。

2.釋「五塵生染心」疑

世間五欲六塵,49本來就是引生世人起惑造業的最大增上緣,是以儒者主張少欲知足,以繕道德;佛法則更進勸斷欲絕求,而達無為,此乃修學佛法的普通共識。是以,此土真正修行之人,講究三衣瓦缽、日中一食、樹下一宿,將生活享受降至最低程度,蓋唯恐離五欲六塵之不遠。今極樂國土,黃金為地,七寶樓閣,八德池水,卻極盡六塵之莊嚴,然則往生者,是否反而易生貪染?雪公於此,自設問答,特申其義云:

問曰:法塵專說道品,固無論已;前五塵轉比娑婆佳勝,豈不更生染著,何能謂之說法?答曰:優劣比較,有所欣厭,厭此即思解脫,欣彼即是出離。理上論之,固不免於染著;事上論之,便為往生堅願。往生以後,染著極樂六塵之心,自然亦歸消滅,是借染著而醫其染著。所以《經》曰:「生者皆是阿鞞跋致,多有一生補處。」(頁150)

又云:

極樂諸色,皆有化佛;諸聲,皆演法音;伴侶,乃聽法及盛華供佛之眾,即是後文羅漢、菩薩之流。六根所緣,不離三寶妙相威德,以楔出楔,轉識成智矣。故六塵說畢,方曰:「自然皆生念佛、念法、念僧之心」;既曰「自然」,是與三寶兩相契合,豈復染塵云乎哉?(頁150~151)

可見,極樂之六塵莊嚴,供眾生恣意享樂,不但不生染著,而且增進道業,這也正是名為特別法門的原因。

3.釋「人天未出要」疑

由於淨土是特別法門,可以帶業往生,若根據《觀無量壽佛經》之論「三輩九品」,其中輩下輩六品,概為未斷見思者,故極樂有「凡聖同居土」,其土眾生,似屬一般具縛凡夫。50今《阿彌陀經》上又云:「彼佛國土,無三惡道」,51古來注疏大家,遂皆廣引《經》《論》,證成極樂確「無三惡道」事,謂其演說三七道品之眾鳥,乃阿彌陀佛變化所作,即是彌陀化身,非真實畜類,而未曾有論及彼土人天是否出要之疑者。雪公於此,以其睿見,特代世人提出質疑云:「《經》云:『無三惡道』」,顯然尚有三善道。如是,得非仍居六道,未出輪迴歟?」並且以經證經,引「大本」所言,名極樂之人天,亦不同他土輪迴之人天,指因未斷煩惑,只解人天,故隨順餘方,而名人天耳。其文云:

蓋往生之人,程度既不相同,說法自分次第。娑婆本師,法分五乘而演;極樂慈父,為契群機,亦必如是而說。初機眾生,未得無漏智慧,只解人天之法,便同人天;迨聞修開悟以後,果證聲聞、菩薩,方稱聖者。魏、唐所譯「大本」云:「彼佛國淨土,本無人天之別,惟順餘方,示有三界」。52據此,可知一生極樂,確超輪迴。(同上)

可見,淨土的人天,不同他土的人天。

4.釋「不可少善福」疑

中土彌陀淨土之信仰,自唐末五代以來,即為諸宗各派所匯歸。其最大之原因,除具備教門廣大與契機契時之特質外,尤在持名念佛的易修易證。是以,不但梵行高遠精勤念佛之大德,高登蓮台上品;即素操殺業,乃至五逆十惡之凡夫,若能臨終十念,亦可往生下品。於此,「大本」與《觀經》俱云:「臨終十念,即得往生」。53此乃古來弘傳淨土大德之通說。

雪公於此,特提出「小本」云:「不可以少善根福德因緣,得生彼國」之論,而詳加辨證,藉以加強信願且策勵實行。《義蘊•修持正行分第八》先提出質疑云:「大本」《觀經》俱云:「臨終十念,即得往生」,此處何以又曰:「不可以少善根福德因緣,得生彼國」乎?(頁158)

接著,加以申釋云:

蓋佛力固不可思議,而眾生業力,亦是不可思議;是以同為念佛之人,有生有不生,非佛不普加垂引。其不生者,乃為業力所障;如人行日下,手掩其目,不?光明,實自遮蔽,非日不照。故修淨者,必須持戒修福,非戒福可得往生,藉戒福以消障也。(同上)

可見,雪公主張修學淨土之人,必須正助雙修。正功夫持名念佛,是往生善根主因;助功夫修福消障,是往生福德助緣。二者相輔相成,缺一不可。此辨證之一。

其次,若謂淨土行人,須藉戒福消障方能往生,則是否與淨土法門不必斷惑帶業往生之教義相衝突?雪公乃引用法相唯識之學理,詳加解釋。其文云:

或謂如是說者,便與「帶業往生」之義有乖。曰:是不然。帶業往生者,乃識田含藏之舊種子,不加增上緣,無由而起現行,念佛之新種子,淨緣常熏,念念增長,先起現行,故得往生。舊種仍未斷滅,故曰帶業,故誤解此旨,往生有礙矣。本《經》揭出此義,特促後學猛醒,讀者不可不三致意焉。(頁158~159)

可見,雪公認為帶業只是帶舊業,並非帶新業;真正修學佛法之人,固須隨緣消舊業,更不造新殃。此辨證之二。

再者,本《經》主張平日念佛必須「一心不亂」,臨命終時方能心不顛倒,往生極樂,此與「大本」《觀經》之主張,似又相妨。雪公於此,特加以融通云:

若然十念往生者,平素有何功夫,何有「一心不亂」?須知是人宿生定有善根,臨終方遇大善知識前來開示,教以念佛,初聞能信,直下念佛,撒手萬緣,自己肯去;「信願行三」,一時具足,便成心不顛倒,故能相應,得以往生。惟此亦是偶然之事,種種因緣,必皆湊巧,未可借口以圖儌倖也。(頁162~163)

儒書上有云:「君子居易以俟命,小人行險以儌倖。」,54《經》上雖有「臨終十念」亦可往生事,此蓋佛極言淨土法門之殊勝,以勵修持;學淨土者,固應靠平日踏實之修功,方為穩當。此其辨證之三。

(二)行行方面──

配合生活,增進三昧

1.解「執持名號」

淨土法門的要義,重在念佛求生西方;而念佛的方法,明•袾宏上承唐•宗密之說,歸納為「實相、觀想、觀像、持名」四種。55古來學者,或專或兼,互有參差。雪公於《義蘊》中明顯作出「專修持名」的抉擇。其文云:

修淨本有「實相、觀想、觀像、持名」四法,而三《經》亦各有其專主:《大本》主廣修功德、《觀經》主以心作觀、「小本」主執持名號;各有妙用,各有難易。其間雖有相通之處,究各有其本質,不必一定兼修,多招費力。本《經》不言其他,只言「持名」,顯標此是單行一門,故古德多有主張單持聖號一法。近代靈巖印光大師,亦主此說,所謂「徑中又徑」。56(頁159)

可見,雪公直接稟承印光大師的主張,謂持名念佛是「三根普被,九界同遵;下手易而成功高,用力少而收效速;篤修一行,圓成萬德,頓令因心,即契果覺」的捷徑法門。57

至於,平常念佛如何用功?雪公仍遵其師印光大師教導之法「心裡念得清清楚楚,口裡唸得清清楚楚,耳中聽得清清楚楚」,58講究心念、口誦、耳聽,三番輪轉;復依清•妙空大師(1826~1880)十二字念訣「口念耳聽、心念心聽、神念神聽」,分為三層進境。其文云:

而其要訣,全在「心念、口誦、耳聽」,三處相應,自入三昧。清•妙空大師十二字訣「口念耳聽、心念心聽、神念神聽」,若至神念神聽,豈非寂之至照之至?即心念心聽,已是六根都攝;能口念耳聽,了了分明,不散不昏,便是不亂境界。得手功夫,夫復何疑?正是「歸來坐對梅花嗅,春到枝頭已十分」。(頁159~160)

亦即教人先從「口念耳聽」入手,其次進至「心念心聽」,最後達到「神念神聽」寂照雙融的境界。

2.解「一心不亂」

修淨土之人,皆希望透過念佛的方法,念到「一心不亂」,而證入念佛三昧,這一直是修學者關注的焦點。於此,古來注疏大德,無不詳加申論,但多不離約「理、事」明一心不亂;如袾宏《彌陀疏鈔》判釋,由憶念事持,信力成就,名事一心,但能伏妄;由體究理持,觀力成就,名理一心,兼能破妄。59若智旭《彌陀要解》則判釋不論由事持理持,持至伏除煩惱,乃至見思先盡,名事一心;持至伏斷無明,見本性佛,名理一心。60雪公則依本身體會,特約「功、行」兩種明一心不亂;功指持名念佛之三昧功夫,行指尋常日用之行持作略,相當平實可行,值得後人採取。

先言「功一心不亂」:又分若能持至「心住一境,平等維持」之「等持」三昧,為第一層功夫,尚通定、散兩位;若能持至「身心安和,至平等位」之「等至」三昧,為第二層功夫,則是定非散;若能持至「等至之心,能引功德」之「等引」三昧,為第三層功夫,亦是定非散。(參160頁)

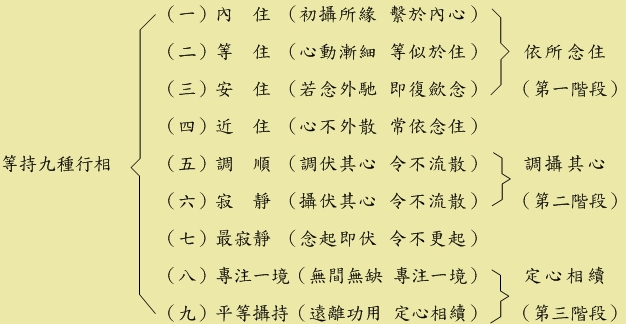

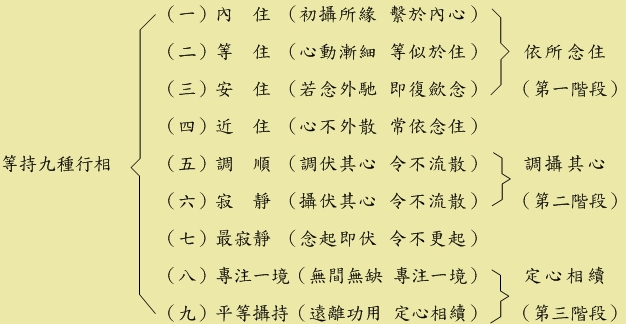

其次,雪公又特別針對世人最迫切需要之第一層「等持」三昧功夫,根據《雜集論》「修止(奢摩他)九種行相」,61依次詳述內容,俾修學者於功夫的進境有所遵循。謹稍加梳理,列表於次:(參160~161頁)

其實,依照《雜集論》修習奢摩他的九種行相用功,即使進至第九,成就「等持」,尚屬三昧之第一層功夫,猶通定散兩位。雪公認為若修普通法門得此功夫,實非深定;若修持名念佛得此功夫,即是一心不亂,則可決定往生。

其文云:

或謂持名至「一心不亂」,即同「等持」;而等持既通定、散兩位,實非深定,已操往生左券,較諸通途法門,難易判然。果能「心念、口誦、耳聽」,不必如止觀次第而進,一入手便直超等持矣!縱不至此境界,只信願具足,亦得往生,不過仍希眾生取法乎上而已。(頁161~162)

因此,雪公一再提倡淨土法門不必斷惑,但能伏惑即可帶業往生,既簡易而功高也。

次言「行一心不亂」:雪公認為在日用尋常中,能常懷求生淨土之解脫知見,立身處世,有為有守,隨緣盡分,毋須貪戀,則身雖處娑婆,而影卻已早現蓮臺。其文云:

復次,則言「行一心不亂」:萬事隨緣,不取不著;厭離娑婆,息心淨土;一句洪名,不事雜修,是為「一心」。富貴不淫,貧賤不移,威武不屈;恩愛不牽,怨讎不憎;此身尚覺為累,況乎身外?是為「不亂」。念常爾者,是此土機緣已斷,淨域蓮胎已成矣!(頁162)

如上可見,對於「一心不亂」的兩種新解,都是相當平實、具體而可行的。

3.解「憶佛念佛」

雪公對於淨土法門之行持,為求功夫能淨念相繼,成片成團,特別引用〈大勢至菩薩念佛圓通章〉「憶佛念佛」之法,62作出新解:謂「念佛」專指定課用功之法,念是「念茲在茲」,即朝暮二課時,放下萬緣,單提洪名,心想口念耳聽,一意求定。「憶佛」則指散課用功之法,憶是「明記不忘」,即日用尋常中,隨緣辦事,而知一切為佛,不論士農工商,皆作往生資糧,所謂萬善同歸也。其戊午年(1978)「新春結七開示」中即云:

念佛法門有二種方法:一為念佛,一為憶佛。念是念茲在茲,即念佛時,心在佛上,心即是佛;比如我們早晚二課時念佛,念由心起,聲由口出,再從耳入心記,身口意三業合起來念,《經》上說:「都攝六根,淨念相繼」……念佛時,必須萬緣放下,不論四字、六字,必得全心全意在一句佛號上,如四邊起了大火,依舊念此佛名不斷、不亂。63

又云:

佛有方便法,即謂憶佛。憶是明記不忘,行住坐臥,穿衣吃飯,皆不許忘,即使到最不淨的廁所裡,心也要有佛,記得清清楚楚。諸位想想,有一件事幹什麼皆忘不掉,那是什麼呢?即「吃」。鳥因食而被捕入籠檻,魚因餌而上?,可說一切眾生從生至死,皆是為了食,我們一天工作非常辛苦,還會受到種種委屈、種種苦難,皆是為了吃;有時肚子不餓,時間到了也吃。念佛如到了像吃這種地步,自然也就水到渠成了。64

如上,對於「憶佛念佛」的善巧新解,正好把修行與生活完全結合在一起。

4.解「諸佛護念」

本《經》在釋迦世尊廣介極樂世界的依正莊嚴及行持法門之後,接著由六方(唐譯本則列十方)諸佛現身共讚勸信,於此古來疏家多只重其證信之義,雪公則認為不但證信,亦可幫助修學淨土者證得一心。其文云:

此段《經》文,不但專為證信,且能佐助行者易得一心。蓋心亂者,皆是牽於欲塵;本《經》既為六方恆沙諸佛現身稱讚,後文又曰:「是諸善男子善女人皆為一切諸佛之所護念」,是凡起心念佛時,即為六方恆沙諸佛現身稱讚護念時;一稱洪名,四維上下,徧現諸佛。行者身居其中,六根所接,無非皆佛,有塵皆淨,無欲不消;心縱外馳,仍不能超出佛境。能如是觀想,不一而一矣。(頁164)

雪公既如是勸說,自己實亦如是修持;嘗聞其自述做早晚課之法,即先觀想六方諸佛現身護念,而後端身正坐,一心念佛。如此修持,數十年如一日。

不但如此,既然念阿彌陀佛時,六方恆沙諸佛皆共現身護念,則念一佛時,即等念無量諸佛,故其功德特別殊勝。其文云:

古德云:「修淨土者,雖專念一佛,但阿彌陀佛翻為無量,是念一佛,即為念無量諸佛」,此不過就理上立言耳;今一稱彌陀,而六方恆沙諸佛,一時頓現,是事上確亦如此。持一佛名,既省心力又節時間,便能於無量千萬佛所,徧種善根,獲不可思議無量功德。此等大便宜,聞而不修,真非狂即愚矣!(頁164~165)

如上所言,可見《義蘊》之解佛經,既能活看經文,另轉新解,消除疑惑,以加強信願;又能活用經義,配合生活,落實修持,以增進三昧。

五、結論

綜上所論,雪廬老人秉天縱之姿,早年由儒入佛,不僅深入探究義學,而且落實躬親實踐;由遍學諸宗,歷經體驗抉擇,最後匯歸淨土而專修專弘持名念佛法門。彼一生修學的經歷,其實已是淨土思想「信、願、行」的現身說法。

尤其為駁斥唯識學者而撰寫的《佛說阿彌陀經義蘊》一書,更能發前人之所未發。一方面在詮釋淨土教典之創見上,既能以世間「文法」,探析本《經》經文為「深者見深、淺者見淺」之三根普被絕妙文章,使世間學者不敢妄加評議;亦能以?世「教法」,料揀持名念佛為「上上根不能踰其閫、下下根亦能臻其域」之利鈍全收特別法門,令教內人士,修學知所歸趣。另一方面,在行持淨土法門之新解上,不但能掌握當代核心問題,解釋本宗和他宗諸疑惑,以加強淨土的信願;同時亦能配合世俗實際生活,提示權巧方便的修法,以增進念佛三昧。凡此,皆有其不同凡響之時代意義與價值。

據聞,雪公於民國三十八年(60歲)二月,身雖尚顛沛流離,但一登上基隆港碼頭,即發誓願云:「願將這句阿彌陀佛聖號,傳遍至全島每一個角落。」從此整整三十八載,堅苦卓絕,迄至其九十七歲(1986)往生,講經弗輟,弘法未歇。65如今,寶島遍栽九品蓮,處處可聞念佛聲,若欲追溯本源,從雪公《彌陀義蘊》中所透露對淨土法門的深信切願,應可找到答案。

(適逢 雪公生西二十週年,謹藉此文報其法乳深恩於萬一。)

(國立台中護理專科學校講師)

1 見拙著〈雪廬老人學術思想與貢獻〉,頁13,發表於山東濟南大學儒學研討會,1996、7、2。又,吳麗娜:〈雪廬老人之生平及其淨土思想探究〉,《建國學報》第20期(2000、6),頁81。

2 見《李炳南老居士全集•佛說阿彌陀經摘注接蒙義蘊合刊》,台中蓮社印行,1995、4。

3 見《李炳南老居士全集•修學法要》,頁364。

4 同上。又,《李炳南老居士年表》,民國20年,42歲,大事記要,(台中:台中蓮社印行,2005、12。)

5 此為清末最早之新式教育,1913年改制為山東公立法政專門學校,1926改制合併於山東大學。

6 同注3,頁365。

7 同上,頁366。

8 見《李炳南老居士年表》,民國20年,42歲,大事記要。

9 同上,民國23年,45歲,大事紀要。

10 同上,民國25年,47歲,大事紀要。

11 同注8。

12 同上,民國28年,50歲,大事紀要。

13 同上,民國26年,48歲,大事紀要。

14 同注12、注11。

15 分見《李炳南老居士年表》,民國34、37年,56、59歲,大事紀要。

16 同上,民國38年,60歲,大事紀要。

17 見《李炳南老居士年表》,分見各年的大事紀要。

18 見《李炳南老居士全集•講經表解(上)(下)》。

19 見《李炳南老居士全集》,儒學類之一。此書為雪公手編,目前作為台中蓮社國學啟蒙班國小教材。

20《李炳南老居士年表》,分見民國73、75年,大事紀要。

21《佛說阿彌陀經義蘊》書中並未繫年,但於「小引」中云:「本編成於盧(蘆)橋事變,三巴道中」又,據雪公在內典班授課所述,本擬公諸報刊論戰,後因梅大士婉勸,乃撰《義蘊》駁之。而公與梅大士重逢,在民國26年7月。據此推知必在民國26年之後一二年中,《年表》繫諸民國28年大事紀要下,甚妥。又,此作反駁之對象究竟何人?以公一向尊師重道且為人厚道,著作與講課中,皆隱其名,今亦從之。

22 見《印光大師文鈔下冊•印施極樂圖序》卷第三,(台中:青蓮出版社,1984),頁1、a。

23 案,《佛說無量壽經》重在本願福德,《佛說觀無量壽佛經》重在觀想,《佛說阿彌陀經》重在持名,《往生論》則明五念法門。

24 見《李炳南老居士全集》,佛學類之一。此書為《彌陀義蘊》之姊妹作,一偏傳述前人,一重創發自悟,必須互相參讀。

25 見毛惕園:《淨土叢書•注疏部二》,第2冊,(台北市:臺灣印經處,1972、4)。案,本書作者一共參考採取二十五種注疏,可謂蒐羅殆盡。

26 即李通玄(635~730),為唐代華嚴學者,世稱棗柏大士。所撰《華嚴經合論》(即《新華嚴經論》),見T36(即大正藏第36冊,下倣此)。

27 周師邦道〈雪廬詩文集序〉云:「師文宗兩漢,詩紹盛唐;於文章矩矱,篇什格律,嘗極深研幾,而又益以少治申韓之學,故法度謹嚴,氣象奇崛,不屑尋常平淡語,亦不落前人窠臼」見《李炳南老居士全集•雪廬詩集(上)》,詩文類之二,頁18。

28 見《李炳南老居士全集•佛說阿彌陀經摘注接蒙》中所引《佛說阿彌陀經》,頁1,下倣此。

29 同上,頁2。

30 同上,頁3~4。

31 同上,頁2。

32 同上,頁4

33 同上。

34 同上,頁2~4。

35 八勝處定,指觀欲界之色處(色與相),制伏之而去除貪心之八種禪定,其後四定,即青勝處、黃勝處、赤勝處、白勝處。參智顗:《釋禪波羅蜜次第法門》,T46、543c。

36 指信成就、聞成就、時成就、主成就、地成就、眾成就,亦即成就該法會之六個條件,如:「如是我聞,一時佛在……,與大比丘僧……俱。」等之類的話。

37 見《李炳南老居士全集•佛說阿彌陀經摘注接蒙》,頁1~2。

38 見《尚書•商書•仲虺之語》,《十三經注疏》(台北:藝文印書館,1976、5),頁112a。

39 見T8、755b

40 見T13、778a

41 蕅益大師:《彌陀要解》,見《蕅益大師全集》第四冊,(台北:佛教書局,1989、2),頁13b。

42 案,橫超相對豎出而言,普通法門必須斷盡惑業,方了生死,是為豎出;淨土依仗彌陀本願,不必斷惑,帶業往生,是為橫超。

43 見《李炳南老居士全集•佛說阿彌陀經摘注接蒙》;頁6~9。

44 有關宋•慈照宗主子元法師(?~1166),和元•優曇宗主普度(?~1330)二人之淨土思想,分見日本•望月信亨作、釋印海譯:《中國淨土教理史》第三十一章和第三十三章,(台北:慧日講堂,1974、3)

45 明•祩宏根據《彌陀經》云:「汝等皆當信受我語」,謂標信;「應當發願,生彼國土」,謂標願;「執持名號,一心不亂」,謂標行。認為信願行三者是淨土資糧,不可缺一。分見彼所撰《阿彌陀經疏鈔》卷三、卷四,《卍續藏經》第三十三?,(台北:新文豐),頁218a、239a。

46 蕅益云:「信願持名,一《經》要旨;信願為慧行,持名為行行。得生與否,全由信願之有無;品位高下,全由持名之深淺。故慧行為前導,行行為正修,如目足並運也。」見其所著《阿彌陀經要解》,《蕅益大師全集》第四?,頁13b。

47 案,四教指天台化法四教,智者大師總括佛陀度化眾生的法門,依其淺深次第,設為三藏教、通教、別教、圓教,稱為化法四教。

48 見該書,卷一,T37、196c。

49 五欲指色、聲、香、味、觸等五塵境,易引起眾生樂著無厭之情欲,故名五欲(或偏約財色名食睡言)。另加法塵(前五塵落謝種子)名六塵,塵有染污淨心之意。

50 宋•知禮《觀經疏妙宗鈔》,依伏斷煩惑之淺深,而大分三輩:所謂隨修懺功力,若至三賢,能破見思 二惑,皆上三品;若至十信,已能伏惑,入中三品;若全未伏,屬下三品。參拙著:《知禮「觀無量壽佛經妙宗鈔」研究》,(國立中興大學中國文學系,碩士論文,2003、1),頁137~138。

51 見《李炳南老居士全集•佛說阿彌陀經摘注接蒙》,頁4。

52 魏譯本,指曹魏•康僧鎧譯《佛說無量壽經》;唐譯本,指唐•菩提流志譯《大寶積經•無量壽如來會》。

53《佛說無量壽經》云:「其下輩者,十方世界,諸天人民,其有至心欲生彼國,假使不能作諸功德,當 發無上菩提心,一向專意乃至十念,念無量壽佛……此人臨終,夢見彼佛,亦得往生。」見T12、272c;《觀無量壽佛經》云:「下品下生者……如是至心,令聲不絕,具足十念稱南無阿彌陀佛,稱佛名故,於念念中,除八十億劫生死之罪,命終之時,見金蓮花猶如日輪,住其人前,如一念頃,即得往生極 樂世界。」見T12、346a。

54 見《禮記•中庸第三十一》,《十三經注疏》第五?,頁883b。

55 淨土教門分四種念佛,始自唐•宗密(780~841)《普賢行願品疏鈔》第四中倡之,其後明•袾宏(1535~1615)《阿彌陀經疏鈔》卷三承其說而楷定之。見《續》33、223c。

56 蓮池大師《佛說阿彌陀經疏鈔》云:「念佛為修行徑路,而持名又徑路中之徑路也。」見《續》第三十三冊,頁173d。

57 引文見《印光法師文鈔》下冊,頁415。

58 見印光大師〈一函?復〉《印光法師文鈔續編》上冊,(台中:台中蓮社,1986、12)頁1。

59 見《阿彌陀經疏鈔》卷三,《續》第三十三冊,頁223a~223c。

60 見《阿彌陀經要解》卷一,T37、367b。

61 見《大乘阿毘達磨雜集論》卷十,T31、741b。

62 〈大勢至菩薩念佛圓通章〉本為《大佛頂首楞嚴經》二十五圓通之一,以專講念佛,故別出單行,且 被列為「淨土五經」之一。引文見T19、128b。

63 見《雪廬老人淨土選集•(四)佛七開示》(台中:青蓮出版社,1998、11)

64 同上,頁110。

65 釋修禪《台灣淨土六十年》一書,高度肯定雪公對台灣佛教的貢獻,認為稟承印光大師的教誨,提倡 淨土法門,開台灣佛教修持淨土法門風氣之先,最後蓮風大扇,普及全島。見該書第三章,(台中:圓 淨出版社,2003、3),頁69。