廣弘大藏教指歸彌陀行

───

雪廬老人講經與修行歸趣探析

●連淑美

雪廬老人畢生弘護佛法不遺餘力,堪稱佛門宗師、淨土巨擘。時下學人常倚老人之德望而援引其稱揚淨土之語,以證淨宗之殊勝。然或引用不當、或流於斷章取義,遂使他宗學者以為老人單弘淨土而排斥他宗。為章顯其「善護諸宗、指歸淨土」之苦心,本文以天台宗之五時教判為綱領,探析其一生自行化他之旨趣,以救偏顯全,而使誤會渙然冰釋。

關鍵詞:雪廬老人、五時、一大藏教、淨土

一、前言

有弘揚淨宗者,常在講壇與著作中,援引雪廬老人(以下簡稱為「雪公」或「公」)對各宗派之見解與評語,旨在借重公德望,證明淨宗殊勝。然引用之中,難以周全,甚或斷章取義,顧此失彼,致使他宗學者,心生反感,不僅引用之人,遭受抨擊,連帶公亦受無妄之災。為使公一生自行教化之宗旨:「廣學大藏教,不改彌陀行」1意趣彰顯,因此,本文擬以公在臺弘化,近四十年間之講經活動為線索,綜合其講經梗概,並分析其行解歸趣,一則救偏顯全,釐清他宗學者之誤解,二則會歸旨要,凸顯公一生行述歸趣。

二、宣講經典梗概

佛為一大事因緣,出現於世,無非欲令眾生,開示悟入佛之知見。然眾生根器,千差萬別,佛隨機設教,為說種種法。所說權實諸經,皆有照徹癡闇之德,若有見聞者,依之修行,皆能離苦得樂,乃至究竟成佛,而公在臺期間,稟佛遺教,宣演諸經,旨在利益眾生,普令歸於菩提覺路。唯其一生宣演者何?茲析述如下:

(一)五時2括一大藏教

釋迦牟尼佛說法四十九年,講經三百餘會,智者大師歸納為五時八教3,五代諦觀法師《天臺四教儀》云:「天臺智者大師,以五時八教判釋東流一代聖教,罄無不盡。」五時即華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時4。簡述如下:

華嚴時,乃如來初成正覺,在寂滅道場,為一類成熟大機,說圓滿修多羅教(正說圓教,兼說別教),乃五時之首,一代教化之始也。

阿含時,乃對一類小機,不悟《華嚴》奧旨,尚須漸漸培養,故不動寂場而遊鹿苑,為說小教(但說三藏教)。

方等時,乃因一類小機,聞阿含教,證偏真理,墮涅槃坑,而不前進,佛為令三根普被(小、中、大三乘根機,皆能得益),乃四教並談(對藏教,說通別圓),所謂「彈偏斥小,嘆大褒圓」,令彼「恥小慕大」也。

般若時,雖經方等彈斥,而起「恥小慕大」之心,猶不肯「回小向大」,以其尚有小乘執情,故佛再為說般若(帶通別,正說圓教),以般若空慧之水,蕩滌其執情,令彼回小向大也。

法華涅槃時,既經三時調理,自鄙先心,成就大志,如來乃於法華會上,會三歸一(會藏通別,皆歸圓教),普令悟入佛慧,而如來出世本懷,於茲暢矣。於法華會上,有五千退席,及被移他界之人天,佛乃再為說《涅槃》(追說四教,追泯四教),使皆成就,並為末代扶律談常。故法華如破大陣,涅槃如收拾殘黨,捃拾殘機也。5

可見智者大師,以「五時」統括釋迦牟尼佛一代聖教,亦即以五時來歸類分判,世尊一大藏教典。6民初太虛大師(1889~1947)以為古來判教,「最精當而純全者7」,為智者大師所判釋之五時八教。歷代大德,亦多有以五時,作為一大藏教之分類者,如〔明〕蕅益大師(以下簡稱蕅祖)之《閱藏知津》、今人會性法師(以下簡稱會公)之《大藏會閱》等,今亦以五時,來作為公一生所講經論之分類,試表列之,以清眼目。

(二)弘講遍及五時

公平生注重「解行並進」,因?解可以導行,故始終弘講不輟,確立知見。以下乃就公在臺三十餘年所講三藏教典,依天台別五時,表列如下:

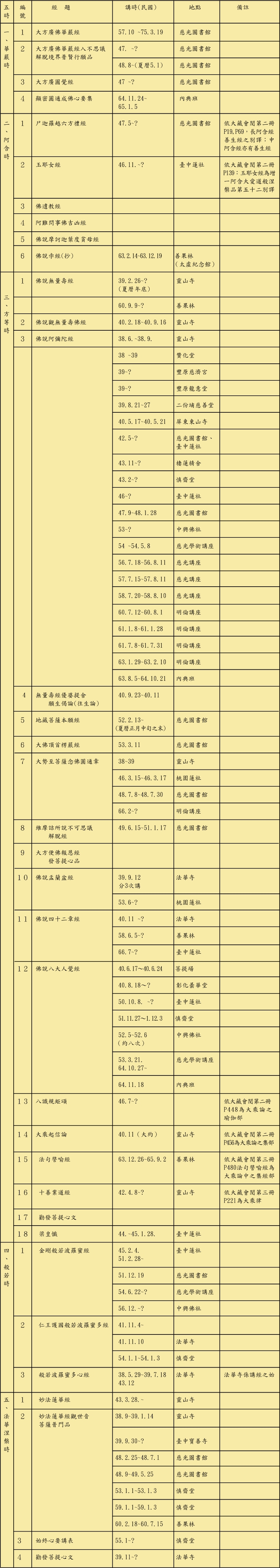

雪廬老人在臺講經一覽表8

由上表所示,四十年來所講教典,遍及三藏,貫攝五時,經藏如《華嚴經》、《楞嚴經》、《法華經》,律藏如《十善業道經》,論藏如《起信論》、《八識規矩頌》、《法句譬喻經》,又講密教部之《顯密圓通成佛心要集》。9由此可知,公一生弘化,可謂「三十八載擊法鼓,五時教典並宣揚」矣。既是五時並宣,則其歸趣為何?以下試就講經與修行,分述其最終之歸趣所在。

三、講經歸趣

公在《佛學概要十四講表》之第八表(內容設施梗概)中,清楚說明解行應該如何配合。解門或「研宗」或「閱藏」,意即或研一宗,專精深入(如天臺、賢首、唯識等),或廣閱三藏,博學多聞。至於行門,則要選擇契時契機之法,一門深入,何以故?蓋若朝三暮四,則斷難成就故。佛法法運可分為正法、像法、末法、滅法四時期,正法時期,有教法、有修行、有證果,成就者多;像法時期,唯有教行,而證果甚少;若末法時期,唯有教法,而修行證果者更少10。故於末法中,天親菩薩之《十住毘婆沙論》以為通途法門,全靠自力而修行,是難行道;而淨土法門依二力修行,是易行道11,故道綽大師《安樂集》節引《大集經》云:「末法億億人修行,罕一得道,唯依念佛,得度生死。」此正是公何以博覽三藏,遍講諸經,卻處處指歸淨土之原因。以下就公所講五時經典,略加舉例,並探其歸趣。

(一)別顯五時歸趣

1.華嚴時-- 彌陀即小華嚴、華嚴即大彌陀12

此時以《華嚴經》為根本經典。《華嚴》一經,詳說不可思議之佛境界,並將臻此境界之菩提大道,從修因到證果,歷十住、十行、十回向、十地等三賢、十聖之階位,闡釋圓融不礙行布,行布不礙圓融之理。依信、解、行、證之次第,而證入不思議解脫境界,每說一法,恆條為十,十十開演,重重無盡。其間詳述六相、十玄、四種法界,理事圓融,事事無礙之微妙道理,及華藏世界無盡緣起之殊勝境界。13

古人云:「不讀《華嚴》,不知佛之富貴」,蓋其闡述佛境界,洋洋灑灑,淋漓盡致,故教海汪洋,遍攝諸宗,如本經開頭之〈世主妙嚴品〉,詳說毘盧遮那佛不思議境界,蕅祖《法海觀瀾》卷三云:

此乃所謂大徹大悟,圓證心性之全體大用也,此之謂涅槃妙心,此之謂正法眼藏。

此即攝禪也;〈入法界品〉從觀阿字,至觀荼字,四十二字觀門,此攝密也;〈淨行品〉一百四十一願,毘尼日用中,諸當願眾生偈,皆出於此,另與〈十地品〉第二離垢地之無作十善業道,此攝律也;賢首宗以此經為立宗之本,唯識宗所據六經十一論,亦以此經為首要,此攝教也;本經處處處宣說念佛三昧,此攝淨也。略言之,《華嚴》一經,統攝禪、淨、密、律、教,磬無不盡也。故公云:「不學佛,不達事理之本;學佛而不學《華嚴》,不得教理之全。」14

故公在臺近四十年,弘揚佛法,席不暇暖,而自民國五十七年始,每週三晚,在慈光圖書館,宣講《華嚴》大經,至民國七十五年,往生前一個月止,歷時一十八載,可見公對於《華嚴經》之弘揚與尊重。會公曾以五義來說明公何以至晚年專弘《華嚴經》,其中第五云:

要以《華嚴》之境、行、果以莊嚴西方極樂淨土故:《華嚴經》普賢行願品,最後說普賢十大願王,以十大願王導歸極樂,使華藏海眾,同歸西方淨土15。

又印光祖師於《文鈔》中有云:「無隱(法師)謂華嚴即廣本彌陀,彌陀即略本華嚴。」16,而公於華嚴座上亦屢云:「華嚴為大彌陀經,彌陀為小華嚴經」,故弘揚華嚴實即弘揚淨土也。是以宣講華嚴時,處處與《彌陀經》相會通,藉闡其微言,揭其義蘊。如講〈世主妙嚴品〉時云:

此品之種種妙嚴,亦是表法,學者思而會之。如器世間之樹莊嚴,澄觀祖師引經偈云:「信種慈悲根,智慧以為身,方便為枝幹,五度為繁密,定葉神通華,一切智為果,最上力為鳥,垂陰覆三界。」華嚴世界如是,極樂世界亦如是,寶樹蓮池,眾鳥微風,一切色聲香味觸,無不有法。《阿彌駝經》難信難解,讀《華嚴》後,則可發其《義蘊》,由是觀之,謂《華嚴》為《大阿彌陀經》,《彌陀》為《小華嚴經》,未嘗不可也。17

又云:

通常所聞,法身佛不說法,然此經演自毗盧遮那,即是法身所說。而法身橫遍十方,豎窮三際,故十方三世無不有法身演說大法,第以凡夫如盲如聾,不能聞見耳。《阿彌陀經》云:「從是西方,過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法。」然自是以後,至全經演畢,僅眾鳥演三七道品,餘未見有彌陀一語,究說之法維何?不無疑問。今聞華嚴,乃知西方淨土,無處不是彌陀法身,亦無處不是彌陀說法,故可謂《彌陀經》為《小華嚴》也。18

蓋諸佛土(每一大千世界)各分四土─凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土,《華嚴經》所說華藏世界為實報莊嚴土與常寂光土,《彌陀經》所說為極樂世界之凡聖同居土,然極樂同居土即圓具上三土,凡夫即與等覺菩薩「聚會一處(同住一起,同一受用)」。故同居土之凡夫即與大菩薩同受上三土之勝用,故見極樂同居土之一草一木,一色一香,無非彌陀法身,彌陀說法也。如斯勝用,為十方佛土所無,唯極樂同居獨擅,誠如蕅祖所云:「奇倡極談,不可測度」19,如此勝妙超絕,幽微難思之義,不藉《華嚴》大經,何足以開闡彰顯也哉!?故公講《華嚴》實大有功於淨土也。

綜觀華嚴講座,其於抉剔淨土妙義,較闡持名殊勝,勸發信願深心,策勵淨業助功(改過遷善),可謂每座必有,俯拾皆是,不勝枚舉。他日若能整理成冊,付梓流通,將更見公之悲心所趨,指歸有在也!

復次,公於民國七十三年新春,因有人主張消業往生,為令蓮友不受迷惑,故於《華嚴》講座開講前,作《新元講席貢言-世出世法本立道生》共十九次,長達七個多月,以為淨土為難信難解之法,惟佛與佛乃能究盡,以佛方是「世間解」,才能徹了其義,引《仁王經》云:「三賢十聖忍中行,唯佛一人能盡原。」以明惟佛一人,方能業盡情空,縱等覺至菩薩,尚有一分無明業相。若業已消盡,即已成佛,何須再求往生,以駁消業往生,似是而非之說,令大眾生信。末代凡夫,唯此「不經悟斷,不歷多生,帶業橫超,當生成就」之法門,方有出三界,了生死之分,此實為淨宗最殊勝處。痛斥今人不明教理,妄作主張,故為再三論證,反覆申明,不勝其慨嘆悲切矣!

又於民國七十四年六月,往生前一年之《華嚴》講座,講至第十回向之安住梵行時,據善導大師《四帖疏》,講述淨宗之「安心法門」,此為公一期教化之最後囑付,普勸蓮友,將心安住在至誠心、深心、迴向發願心上,懇切叮嚀大眾,無以雜毒,壞清淨至誠之心,要深信彌陀大願,攝取眾生,要深信釋尊說法,是真語者,要深信十方諸佛勸信,是實語者,決定依教奉行,求生極樂,證無生忍,乘願再來,廣度眾生。縱使諸佛再來,勸令改弦易轍,亦須心如金剛,絕不變易也。臨終前歲,慇懃付囑,可見公之徹底悲心也。20

2.阿含時── 因果善惡、淨業助功

此時經典多講於鹿野苑,故又稱鹿苑時,主要說四阿含經,其中《增一阿含》明人天因果,為諸天世人隨時說法;《中阿含》明真寂深義,說離見思虛妄,離生死遷流之出世法義;《雜阿含》明諸禪定,為諸人說種種禪法;《長阿含》破外道、破邪因緣及無因緣,為說正因緣法,然四部《阿含經》通說無常之理,此時教部廣演苦、空、無常、無我,令知苦、斷集、慕滅、修道之四諦理外,亦廣談世間善惡因果,父慈、子孝、兄友、弟恭等五倫十義之理。公以為守住人格,乃學佛之基礎,諸惡莫作,眾善奉行,實為淨業助功,公曾云:

今之學人,念佛不得其力,皆有虧於助行。茍有一手拂塵,一手撒塵者,人必見而笑之,然則,短時念佛,長時造業,可笑寧非甚於此者。21

如《尸迦羅越六方禮經》,此係《長阿含經》中,《善生經》之別譯(《中阿含經》中亦有《善生經》),佛為善生開示敬禮六方之真義,為說子事父母、父母視子;弟子事師、師教弟子;婦事夫、夫視婦;人視親友;主視奴婢、奴婢事主;人事沙門、沙門視民之道。公講此經之動機,以為社會罪惡日增,人群倫常不講,將來受報亦重,故須補救,詳陳做人之準則,以為五乘津梁。22

又如《玉耶女經》,此經係《增一阿含˙大愛道般涅槃品第五十二》別譯,佛為玉耶女詳說七婦,善者如母、如妹、如善知識、如婦、如婢,惡者如怨家,如奪命,而家道興衰,半由女子之故。公於講此經因緣時,以為學佛從己之身心修起,並先在家庭表現,家庭即是小道場,家亂則身不安,道必不隆,家人不和,何以處眾?人道欠缺,佛道何成?而家庭多半由女子作主,而《玉耶女經》為婦道之楷範,故說此經。23

可見,公所講此時經典,處處勸大眾止惡修善,自淨其意,以為淨業助功。

3.方等時── 立相住心、淨之表詮

此時佛所說經論,如《維摩詰經》、《楞嚴經》、《地藏經》、《四十二章經》等,其中以《維摩詰經》為典型代表,最具彈斥特色,其間禮座訶,著花訶等,極顯彈偏斥小,歎大褒圓之教。

公演此經,開頭〈佛國品〉,即指歸淨土,公釋:「若菩薩欲得淨土,當淨其心,隨其清淨,則佛土淨。」段經 文時云,或謂求生淨土者,但自淨其心即可,何必念佛?然心不念佛,但念財色名食睡,心果能淨乎?凡夫所緣者,為五欲六塵,故令心定於佛號,佛念,淨念也,以楔出楔,孰逾於此也。24

然方等教部,涵蓋甚廣,舉凡不歸其餘四時之大乘經典,皆歸於此時,而淨土三經亦歸此時教部,所說法門,三根普被,《彌陀要解》云:「上上根無能踰其閫,下下根亦能臻其域。」

《文鈔》云:

九界眾生離此法,上不能圓成佛道,十方諸佛捨此法,下不能普利群生。

公亦云:

指歸淨土,雖可見諸千經萬論,然屬專經,則有如是三部,一為《無量壽經》,可謂極樂世界之史籍,二為《十六觀經》,乃修觀之法,三為《佛說阿彌陀經》,乃專指授念佛之法,是稱淨土三經25,為淨宗之根據。26

詳說之,三經各有其作用,如《無量壽經》旨在詳說阿彌陀佛,於因地為法藏比丘時之所行,其所發四十八大願,並經兆載永劫廣修六度萬行,終至果地所成之極樂世界依正莊嚴,並陳所攝取十方國土眾生之殊勝情狀,末後備舉娑婆世界五受、五痛、五燒,以啟眾生信願之思。27至於《觀經》則詳說三福,此為三世諸佛,淨業正因,並陳十六觀法,其中首為日觀,末陳三品九輩往生觀,備舉極樂種種為所觀境,修十六觀法28。而其中觀想之奧義,在「心作心是」一語,見第八佛菩薩相觀中云:

如來是法界身,入一切眾生心想中,是故汝等心想佛時,是心即是三十二相,八十隨形好。是心作佛,是心是佛,諸佛正遍知海,從心想生。

而《彌陀經》則廣陳彼土依正以啟信,特勸眾生求生以發願,正示行者持名以立行,具足信願行三資糧,單提彌陀名號,一心執持,而不及其它也。29公於三經奧義開示云:

體尚乎圓,如梵書之伊,必聚三點,始完其形也。小本經潛發真空,大本經詳示妙有,觀經融乎中道,遺遣其一則落邊見。今有以持名為自力之行者,四八願為他力之行者,終忽於以心作佛,乃為勝加行之力者也。以理論之,三諦圓融,斯即實相,烏能背乎此哉?30

公在臺近四十年,弘揚淨土。其中尤以淨土三經演說共有二、三十次之多,並以「立相住心」,闡釋三經妙義,標示淨土宗旨。據《十六觀經四帖疏》釋第八條觀中云:

今此觀門等,唯指方立相,住心而取境,總不明無相雜念也。如來懸知末代罪濁凡夫,立相住心尚不能得,何況離相而求事者,如似無術通人,居空立舍也。

故《觀經》立西方依正為所觀境,首觀落日懸鼓,用標送想之方,次為水觀,以表琉璃之地,斯立相而安住眾生之妄心,使不四處攀緣,又如《彌陀經》、《無量壽經》,立極樂依正及萬德洪名(名以召德)為所緣境,故公於《佛說阿彌陀經義蘊》中釋「從是西方」經文時,云:

惟其開端一語,說有西方,指教學人,心存執著,嘗為談空者流,輕加訕笑,豈知此正其善巧處,實以凡夫妄念,沸騰起滅,猶如瀑流打毬,剎那不止,茲先指趨西方,是將亂心收攏起來,安住一處,乃誘掖入道密要,心果安住西方,不緣其餘,散亂歸一,是有所定,執著何害。31

制心一處,無事不辦,《觀經妙宗鈔》云:「取捨若極,與不取不捨,亦非異轍」,以諸佛正遍知海,從眾生心想生,是心作佛,是心是佛,故知立相住心,實為淨宗的旨也。

再者,公以為「三藏浩浩,無非明淨」32,蓋心覺為淨,心迷則為穢;心淨則土淨,心穢則土穢;佛說三藏教法,無非令眾生轉覺轉淨,故三藏諸法門,皆可稱為淨法門也,諸經教法,雖同為令眾生轉覺轉淨,然眾生根機,執情迥別,故佛說法亦隨機而異,或折或攝,或立或破,或表詮或遮詮。如方等諸經多立少破,立淨相,使眾生心安住眾相,終乃圓顯淨德,故方等諸經教法,可謂淨宗之表詮也,公於講說方等諸經時,多做如是會歸。

4.般若時── 破相顯性、淨之遮詮

此時佛說諸《般若經》,旨在淘汰執情,斷疑蕩相,相對於方等諸經而言,則般若諸經多破少立,破盡執情,淨德乃顯,故般若諸經,可謂淨宗之遮詮也。諸般若經中,以唐玄奘大師所譯六百卷《大般若經》最為完備,世所謂「八部般若」,實是《大般若經》之各會別譯。《大般若經》人以為所詮為偏空,然蕅祖以為,其中多發圓義,於《閱藏知津》中,舉〈難信解品第三十四〉(卷182至284)云:「此品共一百零三卷,具明一切諸法互攝互融。」蓋《般若經》中所有蕩相處,實在去三性中之遍計所執性,一空一切空,無假無中而不空,而顯畢竟空義,徹底彰顯圓成實性也。故《大般若經》云:「摩訶般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母。」《大智度論》云:「般若波羅蜜是諸佛母。」而六百卷《大般若經》,可濃縮成一部《金剛經》,而《金剛經》可再濃縮成二百六十字之《心經》,故知《金剛經》為六百卷之精髓,而《心經》為其體要,葛篲所作《大般若經綱要緣起》以為:「般若骨髓乃在二經」,又云:

《般若》全文六百,《心經》二百餘字,繁簡不同,實為體要,其間有建有破,波湧雲興,要歸無智無得,神珠澈映。33

公常云:空與心性之理,向來不講,蓋講經須契理契機,般若空理,說之而人不懂,契理不契機,等於閒言語,但若臆測而說,契機而不契理,亦等於魔說,二皆無益於眾生,故平時罕說。

然公於民國三十八年二月甫抵臺,五月即於法華寺,首次宣講《心經》,並列於慈光、明倫講座六科之一,為撰表解與講注,實期許大專知識青年,研究般若,性相融通。公曾云:「法門無量,要不離乎般若」34,以般若係為發大乘者說,為發最上乘者?,可見對般若之重視,但不輕說而已。般若旨在掃蕩執情,故三性中,偏就遣遍計所執性,顯圓成實性而說,故《大般若經》云:「般若如大火炬,四面不可觸,觸者被燒」,然《中論》卻云:「以有空義故,一切法得成」,實是一空到底,而彰顯實相妙理也。學般若者或疑《金剛經》無相,淨土有相,難以相融,公釋云:

僅入手修法不同,但淨土之寂光,亦是無相。此皆是一真法界,有何不相融處?35

又有疑《金剛經》所云:「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來」,與淨宗念佛能見種種瑞相,教理似有相違處,公亦釋云:

如來言真空之體,瑞相言妙有之相,相依體有,體因相顯,此是中道。凡夫往往迷相遺體,偏執一端,不得真實,故金經澈底破之,不變是體,隨緣是相,果能識其體矣,再與言相,始能會空色相即,空有不離之旨,便知寂光是真空,瑞相是妙有,一而二,二而一,非矛盾也。36

或謂《金剛經》:「凡所有相皆是虛妄」,有疑淨宗臨終佛現,寧保非魔,公為釋云:

《金剛經》言性空之理,彌陀經言成佛之法。魔者障礙也,因與果違為障。修禪斷惑見性,忽現有相,即是相違,故曰魔障。修淨感佛,報化來現,是因是果,並不相違,安得稱障,故不是魔。然亦有實相念佛,頓超寂光。九品四土,是又不能執一而論淨也。37

綜言之,般若破相,旨在顯性,遮止一切妄相,而圓顯寂光實相,故公云:

有言妙有,是詮其相,空言真空,是詮其體,因體空故有不變義,因相有故有隨緣義...相實依體而起,體亦依相而顯,非權非實,是二是一,斯契圓解、圓修之旨。38

公處處為眾開示性相融通,般若、淨土無二無別之理,如開演《華嚴》大經,至〈十行品〉中第六善現行,體即般若,於中公曰:

不斷不常,不生不滅,不一不異,不來不去,謂之八不中道,於是乃能破迷啟悟,了知萬法無所得。菩薩不唯住無所得,且須百尺竿頭更進一步,應無所住而生其心,然後方能成就善現行。設問,念阿彌陀佛,有所得乎?不必曰得,阿彌陀佛即是汝自己也。39

以上聊舉數端,以見公開演「般若時」經典,無不會歸淨土也。

5.法華涅槃時── 心作心是、成佛疾致

此時以《法華》為本經,《涅槃》為扶疏,《法華》一經共二十八品,前十四品,開權顯實,深明如來設教之始終,後十四品,開近顯遠,具發如來本?之廣遠,其中詳說十法界、十如是、性具一切法、一念三千之妙理,於〈方便品〉云:「十方佛土中,唯有一乘法,無二亦無三,除佛方便說。」意即在十方世界,諸佛所教化之國土中,本來只有一個成佛了生死之教法,名為「一乘法」,並無二乘或三乘教法之差別,除佛在教化眾生時,為契合眾生之根機,不得不將一乘教法,善巧方便施設為二乘或三乘教法。由此可知,三乘教為方便法,而一乘教則為真實法,佛於此時,開權顯實,會權歸實,方便法當下即是真實法。再者,於〈如來壽量品〉中揭示,佛於塵點劫前,早已成佛,為令一切眾生,普入佛慧,故無量劫來,遊此娑婆世界,示現八相成道,番番為眾生種、熟、脫,即是為眾生下成佛之金剛種子,再令漸漸成熟,最後畢竟解脫。40

故知《法華》一經宗旨,在開權顯實,開跡顯本,既開顯已,故權會歸實,權即是實,事即是理,一切權法即是實法,「舉手低頭皆成佛道」,「治生產業,皆與實相不相違背」,「汝等所行皆菩薩道」,是為佛一代時教之究竟極談,故聽眾聞已,頓超頓證,利益難思,蕅益大師《法華經會義》嘆為:「疾致成佛之奇術」,良有以也。而淨土法門,亦疾致成佛之奇術,以念佛心即是佛故,是心作佛,是心是佛故。蓋眾生現前一念之心,雖終日不變,卻終日隨緣,不能無念,無念心體惟佛獨證,自等覺以還,皆悉有念。起念必落入十法界,未有念出於十法界之外者,不念佛法界,必念九法界;不念三乘,必念六凡;不念人天,必念三塗。故修行人若起念,落於佛法界,此心當下即是佛法界;若現前一念之心,落於極樂依正莊嚴,萬德洪名,一念相應,一念是佛,念念相應,念念是佛;最直捷、最了當,念佛心當下即是佛,豈非疾致成佛之奇術歟!不只此也,淨土法門以念佛為無上因,以往生極樂為無上果,由念佛而橫超三界,橫超四土,蕅祖所謂「凡夫例登補處」、「同居圓具四土」,亦即凡夫與等覺同圓三不退,同一生成佛,成佛之疾速,更非通途圓教可比擬矣。

公曾於演說《法華彌陀兩經匯義》時,有偈云:

曾說《彌陀》小《法華》,一乘圓頓兩無差,天臺教義精微甚,淨土行持更到家。41

以見《法華》、《彌陀》皆心作心是,成佛疾致,而淨土法門尤為「到家」之捷徑也。

古德謂《法華》有四要品,即方便品、安樂行品、如來壽量品、普門品,而普門品另有別行本,稱觀音經,公在臺講《普門品》共有七次(見附件一)。於宣講《普門品》時,提及《法華經˙普門品》之梵本,有偈文讚揚彌陀之功德,今流通本無此偈文,係英國學者克爾恩氏,依梵本英譯《妙法蓮華經》,後由呂碧城居士依英譯本,再譯成華文,其篇末多七首偈頌,皆讚揚阿彌陀佛之功德,其最後二首偈頌云:

至尊阿彌陀,寶座蓮華上,華中放光明,照耀最無量,讚彼功德藏,三界無能比,彼為宇宙師,我輩速依倚。42

此乃《法華經》導歸淨土之力證,其重要性,實不亞於《華嚴經˙普賢行願品》。公於善果林所宣講之《普門品》於二十二座講筵中,除釋譯者一座外,其餘二十一座,回回導歸極樂43。講中一再指示大眾,西方三聖,阿彌陀佛如校長,觀世音菩薩如教務長,大菩至菩薩如訓導長,已持洪名者,不必改念觀音菩薩,念彌陀即是持觀音,但能臨終一心不亂,心不顛倒,三聖皆來接引也。

(二)總明一代指歸

由上一一分析,公在臺所弘教典之歸趣,可知 公一期弘護者,皆在淨土一門,誠如印祖云:「淨土法門,廣大如法界,究竟若虛空,一切法門,無不從此法界流,一切行門,無不還歸此法界。」44是以公寓臺近四十年,始終以此法門接引眾生。一代時教,始於《華嚴》,《華嚴經》為諸經之王,而最後〈入法界品〉(別行為〈普賢行願品〉),普賢菩薩更以十大願王導歸極樂,《彌陀要解》云:

釋迦一代時教,惟《華嚴》明一生圓滿,而一生圓滿之因,則末後《普賢行願品》中,十大願王導歸安養,且以此勸進華藏海眾。45

公以為弘揚華嚴,即是弘揚極樂,故晚歲近二十年,宣講《華嚴》大經,至臨終猶未輟也。

再者,五時終於《法華》,古德曾云:「開慧《楞嚴》,成佛《法華》」,《法華》開示世尊出世本懷,欲普令一切眾生,究竟成佛,而於其中亦指歸極樂,如《法華經‧本事品》中云:

若如來滅後,後五百歲中,若有女人,聞是經典,如說修行,於此命終,即往安樂世界。阿彌陀佛、大菩薩眾,圍繞住處,生蓮華中,寶座之上。

此段經文,對照《彌陀經》:

若有善男子,善女人,聞說阿彌陀佛,執持名號,若一日、若二日.....若七日,一心不亂。其人臨命終時,阿彌陀佛與諸聖眾,現在其前。是人終時,心不顛倒,即得往生阿彌陀佛,極樂國土。

完全吻合。故淨土三經雖歸於方等時,實則始自華嚴,終至法華,世尊一代教學,皆是弘揚彌陀淨土也,故公云:

世尊說法四十九年,華嚴成其始,法華成其終,二經皆指歸淨土。46

《彌陀要解》亦云:

華嚴奧藏,法華秘髓,一切諸佛之心要,菩薩萬行之司南,皆不出於斯矣!47

再者,一真法界,絕名相於言思,性海緣起,顯遮那之淨德;諸惡莫作,眾善奉行,以阿含為階漸,期在自淨其意;方等立相住心,淨之表詮;般若破相顯性,淨之遮遣;及至法華,點示一代時教,旨在令眾生悟入佛知見,使畢竟清淨;末後涅槃,指一闡提,皆證真常,徹顯真淨德也。故公於〈無量壽經序〉云:

性體迷於事理則穢,穢則為眾;性體覺於事理則淨,淨則為佛。所以眾必除穢而轉淨,不淨不得作佛,佛已純淨能知穢,知穢始能覺眾。經云:是心作佛,是心是佛。祖云:心穢土穢,心淨土淨。從知佛淨眾穢,皆在於心,此為淨宗之法要,亦全藏之綱領也。三藏浩浩,無非明淨,通途遠而難;三經鼎足善巧,別徑近而易。48

又於〈淨土叢書序〉云:

三藏十二分教,首華嚴,迄於涅槃,總一切法義,由戒及慧,由信及證,何莫不皆依乎淨?惜眾不加察,始有西方極淨之特標,西方之淨,實集全藏淨德之精華,此精華即為全藏之第一悉檀焉。49

由上可知,一大藏教,五時說法,一言以蔽之,曰淨而已矣。公深明佛意,故一生所講經典,皆指歸彌陀淨海也。

又公論「阿」字云:此字為一切字之種子字,為一切教法之根本,如無此字,則無一切經矣。只此一阿字,即具息災、增益、降伏、攝召四用,合六字義更多矣,是至簡至真之無上咒王。50故執持六字洪名,即是持無上咒王也,據此則更見公之顯密圓通,顯密歸淨矣!

四、修行歸趣

公於佛法,教、禪、密、淨,皆嘗修持,最後則歸於淨業焉,由此可知,公一生修行歸趣所在。唯其平素如何籌辦三資糧,往生瑞應如何?以下就此分述之。

(一)娑婆資糧備

公云:

白衣學佛,不離世法,必須敦倫盡分,處世不忘菩提,要在行解相應。51

可知「解行並進」為修學佛法之最高指導原則,若有解無行,則無異於說食數寶,有行無解,則淪為盲修瞎鍊。解如眼目,行如兩足,目足並運,乃克有濟。故公廣研大藏,?講諸經,皆所以正知見,而導其行也。公云:

近代楊仁山居士,教尚《華嚴》,行尚《彌陀》;梅擷芸大士,教尚法相,行在《彌陀》;圓瑛老法師力闡《楞嚴》,而自署三求堂主人,三求者,求福、求慧、求生淨土也。余講經已四十餘年,愈知彌陀願力之偉,今日不念阿彌陀佛,不求往生極樂淨土,而欲當生解脫輪迴者,不明理也。52

由茲可知公雖遍演五時教典,仍以念佛求生淨土,作為行持所歸。蓋修行主要在斷惑、了生死,而斷見惑如截四十里瀑流,斷思惑須天上人間七番生死,方能了分段生死,超出三界,末法修行罕一能之。而淨土法門,以眾生無力斷惑,故佛以勝異方便,開自他二力法門,令眾生伏惑帶業往生,橫超三界,當生了生脫死;且一旦往生,與諸上善人俱會一處,即能圓證三不退,一生成佛。53故公曾云:

學佛必求了生脫死,方為正的,他宗須斷見思二惑,生死方了,...以是自古迄今,學佛者多,而成就者少,惟淨宗不然,以念佛之功,伏其二惑,即可帶業往生極樂世界。54

公平日修行,於朝暮定課,誦《彌陀經》時,觀想六方諸佛現身護念,十方眾生同在彌陀法身中念佛,彌陀即心,心即彌陀。正課外,普見一切,皆阿彌陀佛所變現,當下即是極樂。但因一般修行人,早晚持名念佛以外,其餘時間多打妄想,甚至造業,故不得一心不亂,公故據《圓通章》開示學者憶佛、念佛,除早晚功課念佛外,特別強調平時得暇,即須憶佛55,憶非口念,乃心中想佛,心想佛時,心中有佛,如思飲食明記不忘,所為一切事皆為念佛,夫如是,終日不忘彌陀,而終日不荒事業也。妄念即可轉為淨念,無惡念,自不造業,自然眾善奉行矣。如此修行,可以伏惑,可得一心。公常以此56勉勵學人,乃至往生前夕,於《華嚴經》筵,仍殷殷咐囑:「少說一句話,多念一句佛,打得念頭死,許汝法身活。」57甚至拼卻最後一口氣,仍言「一心不亂」58,不僅示現行持境界,更意在提撕後學。

(二)蓮邦及第歸

公每勸學人,欲臨終正念分明,平時須勤練伏惑,不怕念起,只怕覺遲,自云:

余學佛講經數十年,然一品惑未斷,別談神通,鬼通亦無,不過,余雖未能斷惑,幸可伏惑,貪瞋一起即伏之,伏惑往生有份。若不能伏惑,念佛不得一心,欲得一心,必須伏惑,否則還有墮地獄之危。59

可見公不唯講說,更以身證之,以為典式。《仁王護國經》云:「三賢十聖住果報,唯佛一人居淨土。」淨土指常寂光淨土,實者實報莊嚴土、方便有餘土,亦非凡夫所能至,若能伏惑帶業,下品下生,生凡聖同居淨土,即已慶幸,蓋即可了脫生死矣!公嘗自謙,或生邊地,或下品下生60,而云:「爾等果能生邊地即佳,已不受六道輪迴矣!」61由茲可窺公雖謙稱,至少已親證伏惑往生,已身處極樂蓮邦矣。又公往生除預知時至,蓮友助念外,其安祥右脅,作吉祥臥,手持念珠作念佛狀,一如生時,且荼毗舍利得數百顆,有乳白、墨綠諸色,晶瑩潤澤,舍利者緣薰修戒定慧而成,亦可為公往生作一證明。

五、結語

綜觀公一生,誠如董公正之所云:

誕於齊魯聖賢之地,長於德澤深厚之第,...皈依蘇州靈岩山,淨宗十三代祖師印光大師,...禪密兩宗皆有入室涉研,因此講經說法,八宗等宣,回歸淨土,這是有目共睹事實。62

因此本文乃就公一生軌跡,與自行化他歸趣,綜合分析如上云,既可知其平生承蕅益祖「融貫諸宗,會歸淨土」之風範,教導後學「廣學大藏教,不改彌陀行」,己一生亦「廣弘大藏教,指歸彌陀行」,雖弘揚淨宗,稱讚淨土,實於釋迦牟尼佛一代教典,普遍弘傳,並無門戶之見,甚至密護諸宗,公曾云:

華嚴頌佛以圓滿音,闡真實理。圓滿音者,不偏不缺之音也。無論何宗,宣諸金口,皆有成佛法門。末世講經之人,不通佛旨,遂將圓滿法音,解為偏缺。遂啟相輕相斥之端,而真實理,失之遠矣。63

諸弘淨者,援引之譌,他宗學人,心生反感者,觀斯文,誤會當可冰釋矣。

公初來臺,前二十年,知識份子鮮有一人敢明持念珠,恐人譏為老太婆,後二十年,學界非僅中臺,遍鯤島之學府,多栽九蓮,念佛人多以持念珠,修淨土為榮,甚至蓮風遍扇於海內外,公有與預焉。哲人已遠,典型猶在,身為弟子,謹以此文,聊示孺慕唱和之意。

附表一:雪廬老人在臺講經一覽表

案:本表參考《李炳南老居士全集˙講經表解》,〈覺群月刊〉、〈覺生月刊〉、〈慈光半月刊〉、〈菩提樹雜誌〉及慈光、明倫講座課程表編成。

(弘明實驗學校創辦人。)

1 參見芹生:〈師訓集錦〉,《明倫月刊》第223期(1992年4月),頁36。

2 五時可參考《天台四教儀彙補輔宏記》、《教觀綱宗》等詳述。

3 智者(538~579)諱智顗,字德安,創天臺宗,奉《法華經》本經,宣揚「會三歸一」之理,提出「五時八教」判教學說,然佛陀一代時教,經由智者判釋後,經典義理分明,井然有序,故後人推崇他為「東土小釋迦」。

4 中國盛傳大乘八宗,即天臺、賢首、三論、唯識、禪、淨、密、律,教義各有擅長,然論其判釋教網,則咸推天臺為首。

5 此五時,有通有別。「別五時」者,以如來說法,番番培養,方得入實者也。「通五時」者,謂如來說法,初無一定,但隨所應聞,即便得聞。參見吳明:〈天臺教觀簡介(一)〉,《明倫月刊》第129期(1983年1月),頁9。

6 佛滅度後,諸弟子恐佛法日久失傳,甚或攙入異見邪說,歷經三次集結。參見《弘護小品彙存?佛學常識課本》,《李炳南老居士全集佛學類之五》(台中:青蓮出版社,1995年3月),第四課三藏結集,頁230~231。

7 參見太虛大師:《法界圓覺學‧教觀詮要》,《太虛大師全書》第三十冊(太虛大師全書影印委員會,民69年11月,第三版),頁2765。

8 本表參考《李炳南老居士全集‧講經表解》,〈覺群月刊〉、〈覺生月刊〉、〈慈光半月刊〉、〈菩提樹雜誌〉及慈光、明倫講座課程表編成。

9 參見附表一。

10 參見〔唐〕窺基大師:《法華經玄贊》,《卍字續藏經》第52冊。

11 〔姚秦〕鳩摩羅什大師譯此論解釋《華嚴經?十地品》中初二地也,參見〈易行品〉第九。

12 參見《雪廬述學語錄‧世主妙嚴品》及《述學語錄‧彌陀經為小華嚴》,《李炳南老居士全集佛學類之十》(台中:青蓮出版社,1994年1月),頁151~154。

13 參見〔唐〕清涼國師:《華嚴經疏鈔》,《大正藏》第35冊。

14 參見《雪廬述學語錄?華嚴智》,頁150。

15 參見會性法師說、弟子瑜凌敬記:〈故李公炳南老居士追悼典禮法語〉,《明倫月刊》第165期(1986年6月),頁25。

16 參見《印光大師文鈔‧復永嘉某居士書三》。

17 參見《雪廬述學語錄‧世主妙嚴品》,頁152。

18 參見《雪廬述學語錄‧彌陀經為小華嚴》,頁153~154。

19 蕅祖《阿彌陀經要解》處處揭示之。

20 參見《修學法要‧淨土安心法門》,《李炳南老居士全集佛學類之九》(臺中:青蓮出版社,1999年11月)。

21 參見《述學語錄‧行》,頁101。

22 參見《講經表解上‧尸迦羅越六方禮經》,《李炳南老居士全集佛學類之三》(臺中:青蓮出版社,1993年3月),頁5。

23 同上註,《講經表解上‧玉耶女經》,頁23。

24 參見劉霜橋老師:《親聞筆記》(1960年8月31日)。

25 三經外加《普賢行願品》及《大勢至菩薩念佛圓通章》為淨土五經,參見《印光大師文鈔》之〈復永嘉某居士三〉、〈復永嘉某居士四〉。

26 參見《述學語錄?淨宗簡介》,頁13。

27 參見〔隋〕淨影大師之《無量壽經義疏》。

28 參見〔唐〕善導大師之《觀經四帖疏》,及〔宋〕知禮大師之《觀經妙宗鈔》。

29 參見蕅祖之《彌陀經要解》。

30 參見《雪廬寓臺文存之一.趙居士祝壽印施觀經妙宗鈔序》,《李炳南老居士全集詩文類之四》(臺中:青蓮出版社,1991年1月),頁138。

31 參見《阿彌陀經摘注接蒙義蘊合刊》,《李炳南老居士全集佛學類之一》(臺中:青蓮出版社,1994年4月),頁136~137。

32 參見《雪廬寓臺文存之一.道源法師講觀無量壽經序》,頁135。

33 參見葛篲:《大般若經綱要》(南投:正覺精舍,2002年10月),頁19。

34 參見《雪廬寓臺文存詩文類之四.續印金剛經講義序》,頁129。

35 參見《佛學問答類編下‧淨土》,頁1505。

36 同上註,頁1404。

37 同上註,頁1540。

38 參見《淨土選集‧不明教相難言空有》(臺中:青蓮出版社,1998年12月),頁92。

39 參見《雪廬述學語錄‧善現行》,頁189。

40 參見蕅祖之《法華經會義》。

41 參見《弘護小品》,頁452。

42 參見《雪廬述學語錄‧華嚴講前開示》,頁149~150。

43 參見徐自民老師:《普門品親聞記》。

44 參見《印光大師文鈔續編下》(臺中:青蓮出版社,2001年1月),頁438。

45 參見《淨土十要》第一《阿彌陀經要解》,總頁44。

46 參見《雪廬述學語錄.華嚴講前先開示》,頁149。

47 參見《淨土十要》第一《阿彌陀經要解》總頁21。

48 參見《雪廬寓臺文存之一.道源法師講觀無量壽經序》,《李炳南老居士全集詩文類之四》(臺中:青蓮出版社,1991年1月),頁134~135。

49參見《雪廬寓臺文存之一.淨土叢書序》,《李炳南老居士全集詩文類之四》(臺中:青蓮出版社,1991年1月),頁121。

49 參見《佛學問答.淨土類》,頁1548。

50 51 參見《雪廬老人題畫遺墨》《李炳南老居士全集詩文類》(台中:青蓮出版社,1999年1月),頁119。

52 參見《雪廬述學語錄.成佛劫數》,頁162~163。

53 參見蕅祖之《佛說阿彌陀經要解》。

54 參見《雪廬述學語錄.淨宗簡介》,頁13~14。

55 憶佛乃為雪公特別強調之修行方法,行住坐臥見一切皆為阿彌陀佛法音宣流變化所作,易於淨念相繼,即《楞嚴經.大勢至圓通章》所云:「若眾生心,憶佛念佛,現前當來,必定見佛,去佛不遠。」

56 參見《明倫月刊》第245期(1994年6月),公所講《妙法蓮華經‧普門品》「侍多千億佛,發大清淨願」。

57 參見覺明妙行菩薩《西方確指》,《卍續藏經》第110冊(臺北:新文豐出版社,1983年1月),頁10。

58 參見《李炳南先生事略》(李老居士炳南教授治喪委員會,1986年6月8日)

59 參見徐自民老師:《法句譬喻經親聞筆記》(1976年4月29日)。

60 參見徐自民老師:《普門品親聞筆記》(1971年2月18日)。

61 參見連淑美:《親聞筆記》(1985年8月12日),於內學質疑組集會講話中言。

62 參見〈生西三載感鐸恩〉,《明倫月刊》第193期(1989年4月),頁80~81。

63 參見《雪廬述學語錄?圓滿音》,頁56。

*感謝台中蓮社吳思飛老師、明道管理學院中文系助理教授許淑華老師、研究生賴國誠先生協助,本文得以順利完成。