安得廣廈千萬間(上)

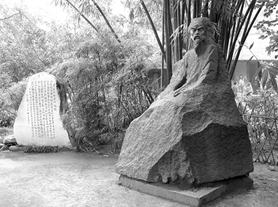

── 杜甫在草堂的日子 ●士 倫

成都浣花溪畔的杜甫草堂,在許多人的眼裡,它不過是一片人工做出來的園林。氣派的門庭照壁,優雅的花徑水榭,柴門編得交錯有緻,茅屋是剪栽得整整齊齊,彷彿是一座貴族世家的世外桃源。實在很難和當初草堂的「柴門不正逐江開」、「花徑不曾緣客掃」、「床頭屋漏無乾處」破陋景象,聯想在一塊兒。杜甫在成都草堂,只待了四年,但是在人們心中,它卻是杜甫一生最重要的落腳處,至於出生地河南鞏縣的窯洞,以及終老湖北耒陽的杜甫墓,反而很難喚起人們的記憶。

(草堂「柴門」,若無來客,很少開著。)

卜 居

杜甫四十八歲的冬天,離開了甘肅的同谷縣,擺脫「中原無書歸不得,手腳凍皴皮肉死」的絕境,帶著一家大小進入「錦城絲管日紛紛」富庶的成都。杜甫在玄宗皇帝臨幸的成都,有位居高官的嚴武故舊,有表弟親戚,還有在長安一同來避難的裴迪、高適、何邕等知交朋友。

冬去春來,新年一過,主人西川劍南節度使裴冕惜才,為杜甫卜居,選在「清江一曲抱村流」的城外,有一棵大柟樹下的浣花溪畔,杜詩有云:「倚江柟樹草堂前,故老相傳二百年,誅茅卜居摠為此,五月髣 聞寒蟬」,親友合力資助,幫他蓋了一間茅草堂屋。

杜甫歷經十年的動亂逃難,現在有了安身的堂屋,內心自是十分歡喜。他向友人要了幾株桃樹、棉竹,栽在草屋空地。聽人說「榿木三年大」,還特意跟「生死論交地」的好友何邕,討幾株榿木樹苖種在草堂西邊的空地,盼望三年後可以「榿林礙日吟風葉」,享受榿木成林,遮日成蔭的清涼。雖是區區一間草堂,杜甫還想在屋邊「欲存老蓋千年意」,跟韋應物的姪子要了幾顆松樹子,現在看來是數寸幼松,千年後這裡可就有一棵結蓋蔽天的老松樹了。

堂 成

三個月後草堂落成,親友相賀比作「揚雄宅」。杜甫作了一首「堂成」詩:

「背郭堂成蔭白茅,緣江路熟俯青郊;

榿林礙日吟風葉,籠竹和煙滴露梢;

暫止飛烏將數子,頻來語燕定新巢;

旁人錯比揚雄宅,懶惰無心作解嘲。」

一家人有了安身之處,杜甫愛屋及烏,在空中不敢飛下來的烏鳥,可以領著雛鳥來草堂落腳歇息,燕子也可以來堂下屋簷築巢定居。

錦城鬧市十萬戶,草堂「此地兩三家」,只有南鄰、北鄰幾戶人家,卻非一般泛泛俗人,因此少了許多塵勞俗事。堂前的浣花溪,江深而竹靜,春天來了,紅花映白花,落滿整條谿徑,杜甫常在江畔獨步尋花。秋天溪水減少,只剩四五尺深,杜甫與錦里先生兩三人,乘坐小船沿江野航,直到月色新露,才在柴門外互道晚安。

杜甫偶而也會順著浣花溪,行船到不遠的武侯祠,拜謁心中最為讚佩的諸葛武侯。要是我朝此刻國破時節,能有一位「三分割據紆籌策,萬古雲宵一羽毛」,才能介乎伊尹、呂尚之間的孔明先生,斷不會有貪權好利的藩鎮武夫,各自為政,擾得天下大亂。但是臥龍先生可是耕躬隱士,若沒有人誠心誠意來三顧茅廬,他又怎會輕易出世而鞠躬盡瘁呢?試看他在蜀相廟中所賦得的詩:

「丞相祠堂何處尋,錦官城外柏森森;

映階碧草自春色,隔葉黃鸝空好音;

三顧頻繁天下計,兩朝開濟老臣心;

出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。」

時下怕是很少有人仰慕武侯了,不然怎會「映階碧草自春色,隔葉黃鸝空好音」這般冷清?想來,置身武侯祠的杜甫,心中祝禱的該是:何時我唐也能出現一位「開物濟務」,天下蒼生喁喁企盼的英雄豪傑?只是那裡去找肯三顧茅廬的明主呢?

(草堂座落在「萬里橋西」,「百花潭北」。)

廬 破

草堂屋頂用茅草覆蓋,十分簡陋。堂成還不滿周年,八月裡秋高風怒號,就把草堂屋頂的茅草掀翻了。有些茅草高掛樹梢,有些則吹進池塘,南村來了一群少年,欺負杜甫老來無力,把散落一地的茅草,公然抱入竹林去。杜甫唇焦口燥,沒辦法呼喊:「還我茅草!還我茅草!」只能眼睜睜地看著這群「盜賊」,光天化日之下行搶。杜甫拄著拐杖,回到草堂,歎息再三。風定了,天色也晚了,天光變得愈來愈黑。這一夜,屋漏偏逢連夜雨,孩子們冷得無處可臥,相互拉著一條又舊又硬的棉被,冷似鐵的衾被那禁得起這番拉扯,一下子就被扯破了。秋雨颯颯,落到已無茅頂的床頭,弄得滿床皆溼,雨水如麻不斷地澆灌下來。杜甫渾身溼答答,如何入眠!

僅有的茅屋破了,潦倒到這般地步,誰能堪其憂?杜甫所以為人千古稱頌,自有常人所沒有的器識,此刻窮坐在破屋的杜甫,竟然脫口吟出:

「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山。

嗚呼!何時眼前突兀現此屋,吾廬獨破受凍死亦足。」

清代何焯在《義門讀書記》,形容這幾句詩是:「元氣淋漓,自抒胸臆,非由外襲也。」並不是杜甫故作闊達,打從年青時,杜甫就有「博施而濟眾」的襟袍,雖窮而固窮不濫。杜甫草堂代代屢廢屢興,多少要拜這首詩所賜。因為這首〈茅屋為秋風所破歌〉感動了無數有志之士,宋代黃鶴在《補注杜詩》說:「唐自天寶之亂,民不得其居處者甚多,公因茅屋為秋風所破,遂為憂國憂民之念,至矣。」書中還引蘇東坡的話說:「亂而願治,憂而思樂,忠臣義士之常心。甫于是時,官卑位下,身親罹之,力無所施,不免傷今思古,而欲得庇覆天下之蒼生。」

(在〈茅屋為秋風所破歌〉中,更顯杜甫的器識不凡。)

自家茅屋破了,遮不了風,避不了雨,杜甫卻是希望自己能遍造廣廈,庇蔭天下寒士俱歡顏,免於風雨之苦。雖然吾廬獨破受凍,也甘心!自身陷入困境,還能不怨天、不尤人,不吝與人祝福,古來有此器量者,實在不多。 (上)