論語簡說(九十三) ●子 圓

公冶長第五

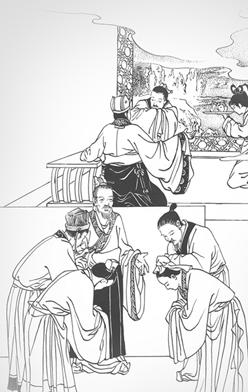

「子謂南容,邦有道不廢,邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。」

孔子說到南容,當國家上了軌道,南容有機會出仕為官,為國效勞,國家不會捨棄他不用;遇上國家不上軌道,南容謹言慎行知所進退,能免於殺辱的無妄刑罰。孔子看重南容的德學,就將兄長的女兒嫁給南容為妻。

「子謂南容」,南容名「适」,另一名「縚」,字子容,魯國人,是孔子的弟子。他崇尚德行,謹言慎行,孔子稱許為君子。

「邦有道不廢」,「廢」是捨棄不用,不廢是能為國所用,不會賦閒在家。國家有道時,主政者能夠選賢與能,此時只問自己德學夠不夠,假使真有德學,便有能力出仕為國家辦事。此時國家清明一心望治,一定會四處訪賢求才,邀集有德有才的人一同為國效勞。如果國家訪求不到,自己也可求仕,但不是為謀一己名利,競選得來的,而是真心想替國家辦事,使國家更好。另外,有德學的人也可隱居不仕,例如堯王時的許由、東漢的嚴光,因為當時政治完善,人民過得很好,自己就不必出仕了。

「邦無道免於刑戮」,「刑戮」是被殺及被辱的刑罰。國家無道,天下失序,上位者驕慢失禮,下位者僭越身分、違法犯紀,此時動則得咎,容易招來殺辱的橫禍。

「以其兄之子妻之」,南容有德學,年紀、身分又和孔子兄長的女兒相配,孔子就作主,將姪女嫁給南容。

蔡邕是東漢時期的名士,孝順博學,又精通書法、音樂,遇上東漢末年國家紛亂之際,便隱居起來。當時的大軍閥董卓,引兵平定京師的宦官之亂後,卻藐視皇帝及文武百官,凶暴蠻橫人人畏懼。但董卓很欣賞蔡邕才學,威脅他立刻進京,否則就要將他滿門抄斬。蔡邕害怕,立刻乘牛車報到。董卓見了他,短時間內,連升他三次的官職。而且每次集會總是要蔡邕鼓琴、參與討論,受到非常禮遇。後來司徒王允用計除掉董卓,蔡邕受到連坐,雖然有人保薦蔡邕才學難得,但王允堅決處死以絕後患,令人感嘆蔡邕遭遇無妄的刑戮之災。蔡邕去就進退之道,很值得吾人深思借鏡!

能慎擇去就,是教不來的。必須學問到了,又遇到事情來了,加上自己親身觀察並能決斷,才能通達此中奧妙。平時深入經典,厚培學問,遇事能借鏡他人、反觀自身,當遇到進退去就的難關時,才能據守得宜!