論語簡說(九十六) ●子 圓

公冶長第五

或曰:「雍也!仁而不佞。」子曰:「焉用佞?禦人以口給,屢憎於人。不知其仁,焉用佞?」

有人說:「冉雍這個人有仁德,很溫厚,但是口才不好。」孔子聽到以後說:「何必一定要口才敏捷流利、阿諛諂媚呢?用應答流利的口才、尖酸的言語來反駁別人,心裡只想佔上風,就常常惹人討厭,結下怨恨。至於冉雍是否夠得上『仁』字,我不知道,但何必一定要講究捷利諂媚的口才呢?」

「或曰:『雍也!仁而不佞。』」冉雍,名雍,字仲弓,少孔子二十九歲,魯國人,是孔門德行科的賢哲,孔子稱讚他是位優秀的領袖人才。「佞」有靈巧、才華高、口諂口給的意思。本章所指是口諂口給,口才流利,說話很會討人喜歡,但內心不直,言詞也不實在。至於靈巧、才華高的意思就不採取了。

「焉用佞?禦人以口給」「禦」,抵擋、反駁的意思。「口給」,思想快,應答迅速巧妙。應用在好的方面是善巧方便,壞的方面卻是擾亂大眾。孔子講究「言寡尤」,言語謹慎,少犯過失。不必口若懸河,別人一說話,立刻用言語抵禦、反駁。

「屢憎於人」,「屢」是常常的意思,「憎」是厭惡的意思。口給之人說話就要佔上風,別人才說一句話,他非說個四、五句不行,即使是好話,別人心中也很厭惡,這是大毛病。

「不知其仁,焉用佞?」,「仁」是孔子不隨意輕許的。弟子中,德行第一的顏淵,孔子稱許他「三月不違仁」,其餘弟子只能一日或一月,偶爾來了「仁」。可見能完完整整做到孔子心中的「仁」是相當不容易的。「仁」是時時關懷對方,親厚對方,都為對方著想。圓滿的「仁」,是心念一有妄動,用直心的「德」察覺、反省,心就自然歸於「道」上。這種行仁的功夫綿綿密密、時時刻刻無有間斷,是很難達到的,所以孔子說不知道仲弓行仁如何。我們一般人不夠警覺,行仁隨時都會變樣,就要學曾子「吾日三省吾身」,才能迷而復返。「焉用佞?」孔子重複的說,正是加重口氣,不必注重在口才上。

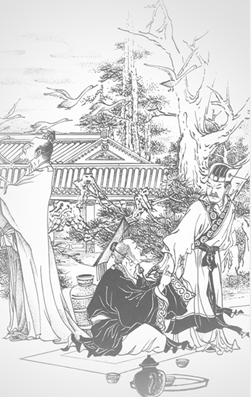

蘇秦是東周雒陽人,為縱橫家鬼谷子的學生。學成,出遊數年,竟挫折回來,被家人譏笑。之後閉門苦讀再出遊,最後得到趙肅侯的資助,蘇秦以其三寸不爛之舌,擅於揣摩國君的想法,迎合國君的心意,成為「從約長」,佩帶六國相印,風光非常。過了數年,秦國先欺騙齊、魏兩國討伐趙國,於是從約失效。蘇秦惶恐,請求趙國國君派任他前往燕、齊兩國出使。雖能暫時安撫各國,但有人毀謗說:「蘇秦是左右逢迎的賣國賊,他的言語反覆,隨時都會作亂啊!」更在齊國和大夫們爭寵,最後竟死於「車裂」的酷刑,這刑罰還是蘇秦自己所想出的辦法。

「君子不欲多上人」,學為君子,不可咄咄逼人,自以為了不起,要考慮對方的感受。學《論語》能自我反省,默默改正自己的心理,才不致迷失在言行放肆、混淆是非的風氣中!