論語簡說(一o四) ●子 圓

公冶長第五

子貢曰:「夫子之文章,可得而聞也。夫子之言性與天道,不可得而聞也。」

孔子的學生子貢說:「老師所傳授的六藝及修齊治平的經典,可以聽得懂,並且學得到;至於老師所談論的性和天道,深微難知,卻是無法聽得懂。」

「夫子之文章,可得而聞也」,「文章」就是孔子所傳授的詩、書、禮、樂。古代用詩、書、禮、樂四種學科來造就士君子,春、秋兩季教導禮和樂,冬、夏兩季教導詩和書。孔子當時,周朝王室衰微,禮崩樂壞,詩書典籍散落不完整。孔子整理刪定詩、書、禮、樂,來教導群弟子,並開啟了平民教育之風氣。詩、書、禮、樂所講求的,就是六藝及修、齊、治、平等人道的學問,是孔門弟子共同的課程。子貢這位高材生,在這方面更是學有所成。

「夫子之言性與天道,不可得而聞也」,中國的學問,講究的是「天、地、人」三才。「地道敏樹」,大地能生長萬物,如果不能生長,地道就缺了。「人道敏政」,人為天地的心,孔子專講人道,能做到修身、齊家、治國、平天下,人道才算具足。至於天道,《書經》中有「天道福善禍淫」,天道對於善事就降福,亂事就降禍,絲毫不爽,如此天道之理,卻是深微難知啊!孔子雖然懂得,但是很少說到。《易經》講的是天道,孔子讀《易》「韋編三絕」,還做了「十翼」十篇讀《易》的心得,幫助《易經》的宏揚,他本人對於天道是十分地了解。但是孔子曾說:「中人以下,不可以語上」,孔門弟子中,唯有上等根器的顏回、曾子才能懂得性及天道,子貢雖然聰敏,對天道還是無法融會貫通。孔子教學採取「不憤不啟,不悱不發」,程度不夠就不說了,如果勉強說了,也只有徒增困惑。

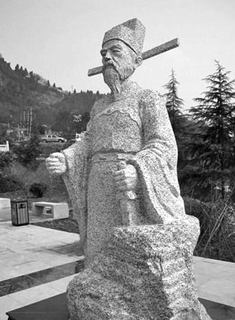

張商英,字天覺,是北宋時四川新津縣人。進士及第後,就被派任主簿的官職。有一次,進到寺廟,看見佛教的大藏經,被供奉在富麗堂皇的櫃子裡,心中很不高興,就說:「難道孔聖人的儒家經典,還不如外來的佛教經典嗎?」回去之後,就徹夜想寫一篇「無佛論」。當晚,夫人向氏就勸張商英說:「既然無佛,又何必寫文章批駁,還是早點就寢休息吧!」張商英覺得有理,就擱筆不寫了。後來有緣讀了《維摩詰所說經》,對書中的義理非常好樂,深覺自己的淺陋無知,便進一步深入佛法。儒佛貫通之後,有感而發說:「我學佛以後,才真正了解儒家的究竟處啊!」張商英後來擔任宰相,因為得到「性與天道」的精髓,更能落實儒家修齊治平的事業。

孔子的儒家經典,修齊治平的人道,普利世間百姓。若能精研佛法,深得「性與天道」,儒佛雙美,必可知命、立命,修己安人。

(張商英擔任宰相,因得到「性與天道」的精髓,更能落實儒家修齊治平的事業。)