漢土沙門第一人

──

《放光般若經》的傳譯 ●順

成

放光說法

《放光般若經》全名為《放光般若波羅蜜經》。

此經法會之始,釋迦佛在靈鷲山中,與五千大比丘眾,及五百比丘尼、優婆塞、優婆夷、諸菩薩摩訶薩等共聚一處。世尊結跏趺坐入於三昧中王,放足下千輻相輪光明,身中支節處處各放六十億百千光明,三千大千國土無不遍照,復照十方恆沙國土,見者畢志堅固,悉發無上道意。世尊復放身毛,一一毛孔皆放光明,遍照大千國土及十方世界,見者亦發無上道意。又世尊出廣長舌遍覆大千世界,從舌根放無數億光明,一一光明化為千葉金寶華,一一華上有佛說法,眾生聞者悉發無上道意;其舌光明一一華像,復照十方國土,眾生見者聞者亦發無上道意。世尊於此放光及諸多瑞相中,勸說與會大眾,欲成就種種殊勝功德行者,當學般若波羅蜜

西行求法

談到《放光般若經》傳入中國的過程,那就要從中國第一位西行求法、也是中國第一位依律受戒的僧人──

朱士行法師說起。

朱士行法師,曹魏穎川人,相傳他為人正直,愛憎分明,性格剛烈,意志頑強,志向操行方直,少年時就有悟性和遠大的抱負,超凡脫俗而不隨波逐流,出家之後,便以弘揚佛法為己任,專心致志地研究所接觸的佛經。在佛法初來中國之際,戒法尚未傳入,因此當時的出家眾頂多只有受三歸而沒有受戒,一直到曹魏嘉平年中曇柯迦羅傳來《僧衹戒本》,並創行羯磨受戒後,朱士行法師才依法出家,成為中國第一位名實相符的受戒比丘。

過去在漢靈帝時,竺佛朔翻譯《道行經》,也就是《小品般若經》的舊本。這個本子語句簡略,文義也不周全。朱士行法師曾於魏甘露二年在洛陽講《道行經》,覺得有很多內在的東西都沒有翻譯出來,每每感歎道:「《道行經》是大乘佛教的重要經典,但這個譯本譯理不盡。我發誓以我的生命為代價,到遠方去尋求一部原本。」於是,朱士行法師於魏甘露五年自雍州長安(今西安)出發,路過陝西、甘肅,又向西經絲路南道跨過新疆白龍堆沙漠,終於來到于闐國(西域城國,即今新疆和闐縣),而且得到了梵文本的《放光般若經》,全書共九十章,六十餘萬字(二萬餘頌)。因受到當地聲聞學徒的種種阻撓,未能將經本很快的送出,過了一、二十年,直到太康三年才由他的弟子弗如檀等十人送回洛陽。而朱士行法師本人卻由於種種原因,未能與弟子一同東歸,終生留在西域,八十歲病故。

(初期大乘教典,得由于闐傳到中國,乃朱士行的功德。)

在沒有出發之前,于闐國許多小乘佛教的信徒對國王說:「漢族的僧人準備用婆羅門教的邪書來惑亂正典。您身為國王,假若不禁止這件事情,就會惑亂佛教的精妙之法,使漢族地區的人們不知道什麼是真正的佛法,如果這樣,就是您的過錯啊!」於是于闐國王下令不准帶經出境。朱士行法師感到非常痛心,於是請求燒經為證,得到國王的允許。人們在大殿前堆積木柴,點上火。朱士行法師站在火前發出誓言:「如果大乘深妙之法能夠流傳漢族居住地區,此經書丟到火裡也不會燃燒;如果得不到神佛的護祐,這也是命啊!」說罷,便將經書投入火中,但大火立即熄滅了,經本連一個字也沒有燒壞,皮牒還像原來的一樣,甚至更覺光鮮。眾人既驚訝、又敬佩,都說這是神佛的感應。於是于闐國王答應將經書傳往中國,送至陳留倉垣城的水南寺。

當時河南有一位在家修道的居士竺叔蘭,本是天竺國人,在他父親那一代,因避難移居河南。竺叔蘭在少年時喜好打獵,有一次他突然暫時死過去了,看到很多善業或惡業所產生的不同果報,因而改變了殺生的嗜好,深崇佛法,博通多種語言,尤其擅長梵語和漢語。還有一位僧人叫無羅叉,是西域的和尚,博學多才。自從經本送回漢地,又經過了十年,元康元年才由無羅叉執梵本,竺叔蘭口傳,祝太玄、周玄明筆受完成,將梵文譯作漢文,起名為《放光般若波羅蜜經》。到西晉惠帝太安二年,支孝龍(一說為竺法寂和竺叔蘭)又校定竺叔蘭的寫本成為定本。當時還沒有品目,原本共用十四匹細絹,現在的本子共分為二十卷。

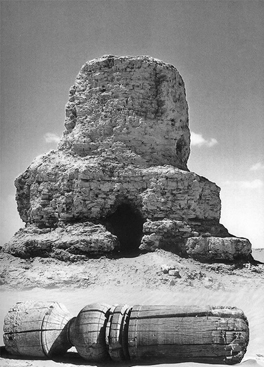

朱士行法師後來圓寂於于闐國,終年八十歲。依照西方之法將他火化,荼毘過後,柴火燒完了,火也滅了,可是屍身卻仍完整無缺,眾人都感到非常驚奇。正當驚異之際,一位高僧合十咒曰:「你若真得道,肉身亦當會滅,不必作此驚世之舉。」話音剛落,朱士行的屍骨便應聲而碎了。眾人收斂起遺骨,蓋起一座佛塔。後來他的弟子從于闐國回來,述說了這件事。

(朱士行八十歲時,在于闐國圓寂,火化後全身不壞。)

開創學風

《放光般若經》凡二十卷,此經與竺法護法師之《光讚般若經》十卷、鳩摩羅什大師之《摩訶般若波羅蜜經》(大品般若)、玄奘大師之《大般若波羅蜜多經》第二會(卷四○一∼四七八)等經為同本異譯,其中經文內容相當於現存梵文二萬五千頌般若。

當這部經典完成翻譯後,對此後的般若研究學風可說起了相當大的影響,有心講習之人都奉此為圭臬。一時學者像帛法祚、支孝龍、竺法蘊、康僧淵、竺法汰、于法開等,或者加以注疏,或者從事講說,都借著《放光》來弘揚般若學說。東晉時代的高僧道安法師也曾多年講說此經。而即使是在鳩摩羅什大師譯出《摩訶般若經》後,竺叔蘭法師的《放光般若經》仍為一些佛教學者所研誦,如鳩摩羅什大師的弟子僧肇法師在所著的《物不遷論》、《不真空論》及《般若無知論》中,便多次引用《放光般若經》作為立論的重要根據。