清涼山大朝臺(上) ●淨 業

山西五臺縣有五峰高聳,頂無林木,峰頂平坦寬闊,有如平臺,故稱五臺。冬天結冰,夏仍飛雪,不曾有酷熱炎暑,又名:清涼山。

(五臺山,峰頂寬闊有如平臺,故稱五臺。冬天結冰,夏仍飛雪,未有酷熱炎暑,又名:清涼山。)

此土豈無聖人

漢明帝派蔡愔等人請來印度高僧攝摩騰、竺法蘭,明帝問:「我們中土難道沒有聖人在此安居教化嗎?」高僧回答:「此土有五臺山,正是文殊菩薩所居住,攝受教化無量天龍鬼神。要見此等聖境,除非『戒定澄神』有戒有定、息慮澄神的人,否則見不到。」攝摩騰以天眼觀五臺,除了知有文殊菩薩在此示現,也照見五臺山裡有當年阿育王所置的佛舍利塔,所以奏請明帝在此建寺。山形則愈看愈像釋迦牟尼佛當年說法的印度靈鷲山,所以寺建成後,就定名為「大孚靈鷲寺」,大孚是大信,意謂皇帝深信佛法不疑。

早先的五臺山都是黃冠道士居住,佛法來到中土大放異彩,道士相形見絀,有白鹿、褚善信等道人請皇帝答應,以「焚經」測試誰真誰偽。明帝允許後,決定在洛陽白馬寺前較量。道士立壇設祭,道書集合在壇中,攝摩騰則將佛舍利、佛經佛像置於西邊。道士繞壇縱火,道士經書化為灰燼,佛法經像則烈火不燒,而且舍利放光。佛法地位由此奠定不移。

清涼的山名,早已出現在佛經的《大華嚴經》,經云:「東北方有處,名清涼山,從昔已來,諸菩薩眾,于中止住。現有菩薩名文殊師利,與其眷屬,諸菩薩眾,一萬人俱,常在其中而演說法。」山中處處有文殊菩薩顯靈感應,只要「精心鑽仰,刻意冥求,聖境靈區,有時而現。」(《清涼山志》)

北周武帝大事滅佛,五臺不能倖免。隋文帝登基後,哀憫佛法不興,下詔:「五頂各置寺一所,設文殊像,各度僧三人,令事焚修。」從此五臺頂上的古剎屢有增修擴建。

(攝摩騰回答皇帝說:此土有五臺山,正是文殊菩薩所居住,攝受教化無量天龍鬼神。)

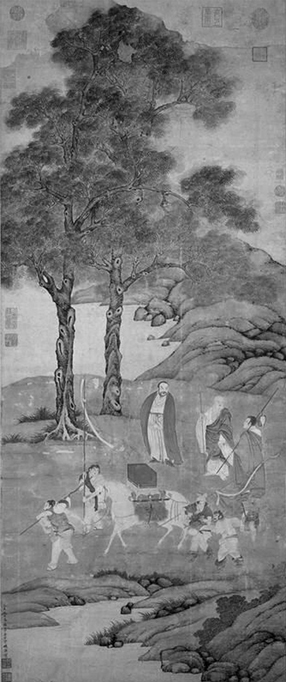

(攝摩騰、竺法蘭白馬馱經圖。)

黛螺頂小朝臺

五座臺頂如人的五指,中間抱著一個臺懷鎮。五座臺頂多在二千七百公尺以上,

登上方圓約三百平方公里的五個臺頂稱為「大朝臺」,古來是一樁難得的大事。五臺頂上九月飄雪,四月解凍,二百五十多天是積冰期,有二百多天刮大風,因此登臺頂都是選擇六月天,其次是五月和七月。

乾隆皇帝幾度來五臺參拜,總想登上臺頂參拜各臺文殊菩薩,以保大清江山,皆因天候不佳而未能如願。乾隆四十六年春,將演教寺的青雲和尚詔入行宮,問他:「聽說你在中臺頂的演教寺住過二十年,我怎麼一次也上不去呢?」青雲將中臺頂變化多端的氣候稟告一番。乾隆說:「朕五年後再來,既不去登臺頂,又要能朝拜五方文殊。」青雲和尚請了雕塑匠工,模仿五個臺頂五方文殊菩薩的形象,在臺懷鎮對面的小山頭黛螺頂寺內,塑起了五方文殊:東臺聰明文殊、北臺無垢文殊、中臺孺童文殊、南臺智慧文殊、西臺獅子吼文殊。這樣,登黛螺頂就等於登臺頂。許多遊客來五臺山,只有兩天一夜的行程,因五個臺頂路途遙遠,交通困難,便以登上黛螺頂聊表登了五臺。

一行人在五臺待了兩天三夜,禮拜臺懷鎮的寺廟群後,還有一整天可朝五個臺頂。

(臺懷鎮對面的小山頭黛螺頂寺內,塑起了五方文殊,登黛螺頂就聊表登了五臺。)

一路顛簸上五臺

早餐後,換搭當地的麵包車,穿過密林,繞著草原,幾輛麵包車在小山路上高速狂奔,人坐在小車裡頭,上下左右幾盡瘋狂的一路顛簸十公里,上到中臺。頂上溫度驟降,有寺院名演教寺。文殊菩薩曾在此演教,感化眾生,在寺院的西南方還有一處文殊菩薩的「說法臺」。

唐道宣律師來朝中臺,因戒儀清淨感得天童供養,律師問天童:「按《華嚴經》說,此地乃文殊住處,現今卻只見丘陵草樹,與凡人所居一般,果真有聖人境界嗎?」天童答道:「『若以有思惟心,求不思議境,則殆矣。』大師必知『一法無異,三人殊見』的道理,一種境界,因各人業報不同,而見境有別。如我等天人所見清涼山,一片琉璃碧色,各臺之間充滿各種寶物,煥發光明,日夜不斷。至於菩薩的住處,就不是我等所能見到的了。」

中臺過後,隨即轉往最近的西臺。西臺頂有一泉眼,叫「文殊洗缽池」,泉水晶瑩發光,人稱「八功德水」。寒風獵獵,難以久居,臺頂下方有一座寺院,偶見僧人出入。在此寒地,能安住脩持,即便不是聖僧,也非等閒之輩。逗留半小時,麵包車衝回臺懷鎮路口,再折向南臺。南臺繁花似錦,峰名錦繡。在臺頂舍利塔上,一行人繞念阿彌陀佛,功德回向此地情與無情,並感恩歷代高僧大德攝受一方,使千百年後的眾生仍能朝仰聖境,熏沐佛法。

午齋後,前往東臺望海峰。唐朝法照大師在粥缽中親睹五臺聖境,朝拜五臺時,在五臺山下佛光寺見到的景致,與缽中毫無差別,後來就在佛光寺附近建了「大聖竹林寺」。法照大師與弟子八人,朝拜東臺,見到白光異雲,雲中有文殊菩薩騎青毛獅子,眾人有目共睹。當時雨雪霏霏,五色圓光遍滿山谷。(待續)

(西臺頂下有座寺院,偶見僧人出入。在此寒地,能安住脩持,即便不是聖僧,也非等閒。)