孔子疾固 ● 濯 生

「固執」,可以是正面印象,如顏淵的擇善固執,「得一善,則拳拳服膺而弗失之」。更多的是負面觀感,小到個人不良生活習慣的固執難改,大到思想人物的固執己見,甚至傾一國之力,固執意識型態,不惜與四鄰開戰。若少了智慧抉擇,不懂中庸之道,卻死執個人習慣,牢握一己之見,那衍生出來的「固執」,既不利人,更傷己身。

餐飲習慣的固執

固執不改,傷害有多大呢?個人一向飲食習慣,只要能「塞飽」就行了。正餐進食,如狼吞虎嚥,不消一刻鐘,很快就吃到打嗝飯飽,心滿意足離去。喝水飲茶,不耐一口一口喝,總貪那一傾而下的暢快。長期以「塞飽」為能事,結果如何?每日飲食,低度吸收,營養不良,導致血液不敷使用,血壓升高。

最近聽到一位精於營養衛生的醫護人員說:「每一口,都要嚼二十五下。」許是福至心靈吧,這天午餐,不固陋了,一改舊習,每一口飯都遵照他的話,嚼二十五下。一頓飯吃下來,報紙也沒法看,因為要數二十五下。用餐時間拉長了,飯後卻是神情氣爽,沒有「撐飽」的難受。幾日下來,明顯感受到「飲食存養」的好處。

非道不仁的固執

小小的飲食「固陋」惡習,竟如此傷人,何況是思想上「非道之固」所釀成的災禍,以及自私「不仁之固」所造成的傷害,其後果更難想像。春秋後期,孔子看到了這兩大「固陋」,深以為病。

會思想的人,各執己道,自以為是,不願道並行而不相悖,反而交相攻擊,使得天下蒼生不知何去何從,此乃「固執非道」的後果。

公卿大夫,只想在領土采邑上,聚斂更多錢財,不懂得時使薄斂,以慰民生疾苦。致使整個時代,走向「君不君,臣不臣,父不父,子不子」的末路,這是「固執不仁」的惡果。

人到五十,頭髮斑白,照「禮」說,應該「不以其任行乎道路」,不讓他四處奔波行走了。孔子人稱「天之木鐸」,自當代天教化,五十五歲,黃河結冰之際,他告別了妻兒弟子,與三五門生,開始周行天下的使命。《論語.憲問篇》云:

微生畝謂孔子曰:「丘何為是栖栖者與,無乃為佞乎?」

孔子對曰:「非敢為佞也,疾固也。」

與孔子熟稔的長者微生畝先生,他看孔子席不暇暖的奔波忙碌,忍不住問:「孔丘啊!你為什麼這麼棲棲不安呢?該不會是想在各國君臣之間,一逞口舌,圖個什麼吧!」孔子尊他是長者,恭敬回答說:「孔丘怎敢巧言佞口?只是對天下人的『固陋』不化,感到痛心難過啊!」

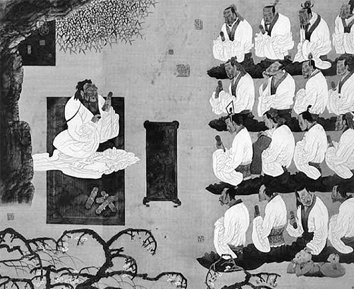

(孔子席不暇暖的奔波,希望用他的古聖中庸智慧,化導各種固執偏見。)

化頑石為美玉

懂磬聲的「荷簣」,蹲地等候孔子的「原壤」,重質不重文的「棘子成」,太過簡易的「子桑伯子」,以及楚狂、接輿、長沮、桀溺、荷蓧丈人等隱者,他們雖有過人的一得之見,卻無法讓廣大生民安身立命。若一意孤行這「非道之固」,致遠恐泥。

「中庸」是孔子提倡的康莊大道,它極高明而道中庸,有質有文,簡易適中,能助人家齊而國治,適用於最大多數人,所以孔子大力弘揚。孟孫、叔孫、季孫、齊景公、衛靈公等當權者,私欲滔滔,不利百姓,更是孔子急欲去勸導化解的固石。

孔子除了「疾」天下人固陋偏見,更「憂」座下弟子固執難化,《論語.述而篇》云:

子曰:「德之不脩,學之不講,聞義不能徙,不善不能改,是吾憂也。」

德之不脩──

固執意見,不知痛加脩理。

學之不講──

固執所學,不肯共學講習。

聞義不能徙──

固執慣性,不願信從好道理。

不善不能改──

固執惡習,不能勇於改過。

這四大固執,將人團團鎖住,從內到外封閉不通,吸不到一絲清新空氣。有惡不改,該辦不辦,所學不廣,心燈不明,如此固執不化,只是一塊頑石而已,所以孔子說:「是吾憂也」。如何將頑石化為美玉呢?方法不外乎:「知過能改、聞義能徙、共學講習、脩復明德」四端。

疾固所以憂天下

孔子從十五志于學,就努力使自己「毋固」,真積力久之後,連「毋固」也絕除了,從此優悠於「有所固,有所不固」無入而不自得的境界。

不知老之將至的他,不忍黎民活在固陋困境,他捨去安享天年的舒適,願以有生之年,用他的古聖中庸智慧,化導各種固執偏見。孔子弘道,天下生民都是教誨對象,直到死而後已,從未倦勤,這分「弘毅」決心誰比得上?

平常人就是少了「疾固」的「疾」,對一己之固無所忌憚,見人之固也不以為意,如此怎能憂天下人之憂?

小人好自用、好自專,固執不化,災必逮夫身。見義徙義,見善與人同,有過勿憚改,終能化成君子。孔子期待,世人堅如冰碳的思想與惡習,在陣陣春風吹拂下,冰消雪融,滋養萬物。

(孔子期望弟子見義徙義,善與人同,有過勿憚改,學成君子。)