當阿難遇見摩登伽女(下)

──

阿難何時開悟證果

●慧

穹

阿難若真證初果,娑毗迦羅「先梵天咒」絕對無效,縱被攝入,不起作用,佛也不須去救,因初果聖人絕不邪婬。律云:證初果的出家人,若世間業未了,返俗結婚,業結消除,再出家,絕不犯邪婬。既然如此,佛又何須救助?摩登伽女也奈何不得。說淺白點,以生理論,世間上只有男逼女,沒有女強男。因此,可以肯定阿難仍是凡夫,後之經文也站在這個立場講,才能體會個中妙理。

一位有解無行的凡夫

不過,有個問題,什麼問題呢?錢謙益《蒙鈔》根據《護法藏因緣傳》(主要介紹西天二十八祖,阿難為第二祖,在其出家因緣中說,阿難出家聞佛說法,得法眼淨,證須陀洹),認為阿難一出家即證初果,當然,遇摩登伽女時,阿難也是初果身分,這就發生問題了,必須研究教理。

依聲聞法言,證初果斷見惑八十八使有兩種說法:一種是頓斷八十八使,這是真正初果。一種是鈍根須陀洹,名叫須陀洹,實際上只斷三界苦諦下二十八使。欲界苦諦十使(貪、瞋、癡、慢、疑五鈍使,身見、邊見、見取見、戒禁取見、邪見五利使,合共十使)具足,色界、無色界苦諦各有九使(上界不行瞋,除去瞋恨),二九一十八,只斷苦諦二十八使,集、滅、道三諦下尚有六十使未斷,須繼續修行。斷三界苦諦二十八使,只得四不壞信。

以我個人看法,聞法得證初果有廣狹之別。廣義則見聞佛法得四不壞信,對佛、法、僧三寶及佛制定的戒法,有決定信心,但境界等同凡夫,因尚未修行。阿難見佛聞法得法眼淨,因宿生善根,對佛、法、僧、戒,四諦之理信心堅定不移,非真證初果,否則,就不會有「心雖明了,力不自由」的情況,但比起凡夫,相去甚遠。故以我的看法,《護法藏因緣傳》所說,只是廣義四不壞信。

若約狹義,初果一定斷見惑八十八使,須照聲聞三資糧、四加行次第而修,必定要下死工夫。五停心觀、別相念、總相念,謂之三資糧,三資糧修成,才觀四諦十六行觀,證入內凡位。修煖、頂、忍、世第一,到世第一最後剎那為須陀洹向。十六心滿,最後剎那,方頓斷見惑八十八使證初果。這種初果決定了生死,如船入順水,一帆風順,任運而修,進斷思惑,證二果、三果。

因此,阿難在《楞嚴》法會初期,必定是凡夫,並未依三資糧、四加行修,只得四不壞信,在七番破妄中,可明顯看出他的凡夫見解。從出家到《楞嚴》會上,因宿慧而多聞第一,聞法不忘,有解無行。

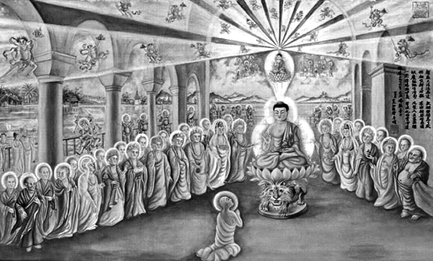

(阿難在《楞嚴》法會初期,必定是凡夫,在七番破妄中,可看出他的凡夫見解。)

男女欲愛是生死根本

為何以阿難示墮作為本經的緣起呢?憨山大師《楞嚴通議》裡講得非常周詳,憨山大師說:本經主要宗旨在破眾生生死輪迴的根本,眾生所以生死輪迴,問題出在男女欲愛不斷。我們是人道眾生,以人的立場言,初見面先分性別,是男?是女?然後再分美醜。家裡有人生育,先問是男的還是女的?這便證明眾生心中從來不曾忘記男女,就因這一念而輪轉不息。

記得光復之初,民國四十年左右,我來南部,那時,除女眾外,男眾出家或許很少穿僧服,我穿的又是灰色,很年輕,經過農田,一群農夫正在抹草,一手執杖,一手撐傘,腳則抹草。見我經過,議論紛紛,互問:是男的還是女的?有些較大膽的,丟下工作跟我面對面瞧,再回去報告說:「看不出哦!真不知道是男還是女?」這一念便是生死根。本經目的在破此,若非阿難逢此因緣,無以啟發圓頓大教,故古註多認為是示現,其實是事實,否則全經成了演戲。

學佛必須解行並重

又本經目標也要破除眾生解而不行的毛病,解而不行得不到佛法實益,古人說:「說一尺不如行一寸。」懂得再多,不過是個學者,學佛必須解行並重。《楞嚴經》盛行中國後,部分人士誤為阿難多聞第一,沒修故遭此難,因此,修最要緊,修就好,不必看經,成了有行無解。有行無解,問題更加嚴重,後有無聞比丘增上慢,造罪墮落,更嚴重危險。盲修瞎練,不僅害己,也會害人!

本經發起,就是勉勵學人要解行並重,行時即是解時,解時即是行時,即解即行,即行即解,方得法益。好好下工夫研究憨山大師《通議》及蕅益大師《文句》的發起序,便可明白。

後記

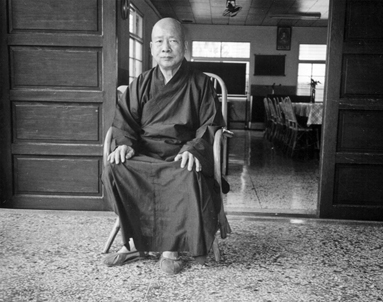

會公生前以國語、客語講解《楞嚴》,九十二年四月二十日講完《楞嚴》,會公了卻一大夙願,引為平生最快慰事。會公因閱過大藏,講經說法,信手拈來有憑有據。從這一段「楞嚴會上阿難有否證果」,能從眾多注解中,梳理各注的優缺點,再擇出合情合理的見地,這等人天眼目,捨會公孰能致之?(完)

(會公說,楞嚴經發起,就是勉勵學人要解行並重,即解即行,即行即解,方得法益。)