讀論語如食稻粱

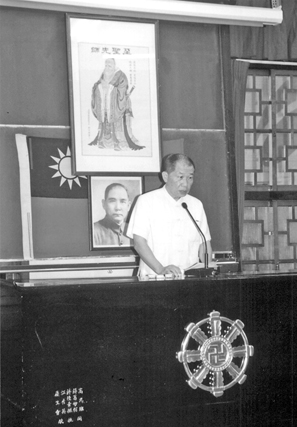

──中華民國100年六月十九日臺中蓮社論語班結業典禮致詞

●簡智果

醒公導師、諸位師長、貴賓、同學:

首先恭喜應屆畢業同學,此兩年來利用課餘、公餘之暇,回到蓮社,在老師諄諄教誨之下,兢兢業業完成學業,成器成材,實乃可喜可賀。

無論語無人類

最近欣見《論語開門》一書,閱之內心法喜充滿,尤其對於南宋高宗紹興年間之進士楊萬里先生,對《論語》的感受之言,特別心有戚戚焉,特引用之與諸位共勉。

楊萬里先生所撰之文,題為「如食稻粱」(見《誠齋集》卷七十八),原文譯為語體文說:

「《論語》一書,如同人們每日的稻粱主食。天下人若不必吃稻粱了,就可以不要這部書。平常人一日不吃稻粱,會不會死不一定,死了也不過是一介匹夫匹婦而已,何況未必會死。

主食稻粱,不可一日或缺,有人一天不吃也活得下去。但是這部《論語》,如果一天少了他,這個天下就沒有人類了。並不是真的沒有人類,雖然有人類也缺少人的心。有人類卻無人心,死時就是一介匹夫匹婦。

所以《論語》這部書,那裡只是志於道者的稻粱而已?如不從五六歲就讀《論語》,不能得知個中滋味。若以為何時讀《論語》都不遲,也不想早知道其中滋味,這不就是以讀《論語》為食而無味嗎?吃了覺得淡而無味,吃等於沒吃。」

末學讀到這裡,感慨萬千,掩卷長太息矣。

人類應是心作人

試思:人若缺少人心尚為人乎?古人呵斥人云:「人面獸心」、「衣冠禽獸」,楊萬里先生所云:「有人類而無人心」大概就是指此種情形乎!

若以佛法而言,佛學乃探究內心的專門學問,佛云:「三界唯心,萬法唯識」,世間之中一切諸法,森羅萬象,無一不是由我們的心識造作出來的。《觀無量壽佛經》云:「是心作佛,是心是佛」。以此類推,則「是心作人,是心是人,是心不作人,是心不是人」,果真天下人皆失去人心,如此這熙來攘往之人類社會,豈非成為群魔擾亂、鬼影幢幢之世界乎?

前些日子,社會上出現「世界末日」之謠言,甚囂塵上,據聞國外亦有類似之謠傳。其實無論「世界末日」或「世界常住」,依佛法而言皆是隨著心識在造作轉變,皆是繫乎人人現前介爾一念心之善惡來決定。假若社會人心向善、向上、向光明、向正覺,則「世界常住」。假若社會人心向惡、向下、向黑暗、向迷倒,則「世界末日」,一切操之在我。

找回失去的人

如此而言,《論語》這部經典,可就比我們每日所食之稻粱主食更重要百千倍矣。何以故?因此書乃教導我們找回失去之人心,《論語》所注重的正是「人格」之養成。此書非但在學理上以「仁」以「君子」,來說明「人格」之內涵,而且又用堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子及許多忠臣、孝子、賢士的言行,來做為學習之典範。總而言之,《論語》一書,乃期望大家皆成有完美人格、心地光明之人。

日前欣見新聞報導,教育部「普通高級中學課程發展委員會」,已經通過自壹百零一學年度開始,恢復《中華文化基本教材》(〈大學〉〈中庸〉《論語》《孟子》)之教學,將之列為高中三年必選之課程,共有四個學分。

我們在此隨喜讚歎政府的明智決擇,也期盼論語班歷屆的學長,以及今日結業的學長,能發起廣大之菩提心,發揚固有中華文化,尤其要廣泛地流傳這一部十三經的精華,孔子的言行錄──《論語》。期望這一部比稻粱更重要百千萬倍的《論語》,隨著諸位學長的足跡,弘揚到全世界,造福全世界的人類!

(期望這一部比稻粱更重要百千萬倍的《論語》,隨著諸位學長的足跡,弘揚到全世界,造福全世界的人類!)