做個心靈富足的人 ●阿 蓮

老師在課堂上給學生們出了一道問題:「長大了,你想做個什麼樣的人?」學生的回答各種各樣,女兒放學回家後,問我:「媽媽,你希望我長大了做個什麼樣的人?」

做個不窮的人

我沒有馬上回答她,而是反問她:「你呢?你希望自己長大了是個什麼樣的人?」女兒歪著小腦袋笑嘻嘻地說:「我長大了,要做個不是窮人的人。」我看著她,頗有些意外,這個答案的範圍太廣太大,但的確又不失為一個好的答案。於是又問她:「在你看來,什麼人才算不是窮人的人?」女兒一本正經地答:「不是窮人的人就是富有的人嘛!」我又追問她:「那怎麼才算富有的人呢?」女兒想了一下,答:「書上說,富有的人就是有錢,還有很多愛。」我看著女兒純淨的眼神,心裡彌漫起一種感動。

晚上,和網友們討論這個話題:什麼樣的人是窮人,而什麼樣的人又是富人?怎樣才能成為一個富有的人?有一個網友上傳一段文字:種糧食的是窮人,種草的是富人;欠個人錢的是窮人,欠國家錢的是富人;耕種土地的是窮人,買賣土地的是富人。這段文字很讓人感歎,也確實是現在社會存在的某些窮人與富人的一些社會現象,但我覺得這並不能足以代表真正的窮人與富人的定義。

因為有時候沒有豐富物質但擁有豐富精神的人不是真正的窮人,而擁有豐富物質卻精神貧乏的人也不算是真正的富人。其實貧與富只是一場心靈的較量,心靈的富有才是真正的富有!

子罕以不貪為寶

《左傳》有「子罕弗受玉」的故事,原文如下:宋人或得玉,獻諸子罕。子罕弗受。獻玉者曰:「以示玉人,玉人以為寶也,故敢獻之。」子罕曰:「我以不貪為寶,爾以玉為寶;若以與我,皆喪寶也,不若人有其寶。」

玉,通常被人看作是一種跟金子一樣珍貴的物品,所以古人用「金玉滿堂」來形容人的富貴。古代帝王的印章是用玉雕刻的,稱玉璽。而有地位的人常把玉器掛在腰帶上,顯示身分。可見人們對於玉的重視和對其價值的肯定。那個宋國的人得了玉之後,認為得到了寶物,所以把美玉獻給當時宋國的宰相子罕。但人各有其寶,宋人認為是寶物的美玉,在宰相子罕的眼裡,哪裡比得上人格品行上的廉潔那樣的寶物來得珍貴呢!所以子罕拒絕接受,並明志:「以不貪為寶」。

子罕,因不貪的品德,使得當時宋國的社會風氣清明了許多,也因著擁有了這樣的寶物而成為人們心目中「富有」的人。

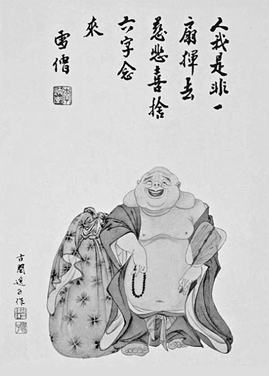

(人各有其寶,在宰相子罕的眼裡,美玉怎能比得上人格的廉潔?所以拒絕接受,並明志:「以不貪為寶」。)

陋巷裡的快樂

孔子是大教育家,有學生三千,其中最出名的有七十二人,而顏回又是他最喜愛的,顏回的一舉一動在孔子看來都是好的,所以孔子常把顏回的所作所為來教育其他弟子。在《論語·雍也》,孔子讚歎顏回:「一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。賢哉回也!」顏回用竹器盛飯吃,用木瓢舀水喝,住在簡陋的小巷,這是別人忍受不了的清貧生活,但顏回卻安貧樂道,沒有影響其心志的健康成長,這是種很高尚積極而樂觀的人生態度,值得讚歎。

的確,在顏回的身上呈現一種很好的人生境界:在簡陋的環境中,從容面對,固然可喜,但還不如那些沒有抱怨的人。即便沒有抱怨了,也還不是最坦然的,因為最高境界是樂在其中。從顏回的安於貧窮,樂於陋巷的生活態度中,我們是不是可以得到這樣的啟示──每個人對「快樂」的詮釋可能都不一樣。物質層面的快樂,每個人或多或少都有接觸,像顏回這樣物質欲望很低的人,可以稱為「智欲者」,屬於追求知識成長的人,在富足的精神世界中領悟到人生的快樂。

精神世界的富足,讓人在清淡的人生中也會過得很快樂,我們要做的就是從各種物質欲望裡降低一點自己的要求,回歸到心靈富足的層次。在我們有了足夠的食物、衣服和躲避風雨的住所之後,任何追求如果沒有更高層次的意義,終將歸於無聊和空虛。

英國十九世紀著名作家薩克雷說:「金錢:可以買床鋪,但不能買睡眠;可以買珠寶,但不能買美麗;可以買紙筆,但不能買文思;可以買房屋,但不能買家庭;可以買食物,但不能買食欲;可以買娛樂,但不能買快樂。」金錢有許多不能達到的方面,但是,心靈富足的人卻完全可以擁有這些。

(顏回在陋巷的生活,因精神世界富足,清淡中也過得很快樂。)

懂得感恩寬容

一個心靈富足的人,首先會是個懂得感恩報恩的人。依據佛教的緣起理論,人與自然、個人與社會、眾生與佛之間,皆是相互依存、一體不二的關係。在佛教理論中,我們每個人由過去業因所感的身心叫做「正報」,即我們生命的主體。我們身心所依託的山河大地、國家社會叫做「依報」,即我們所賴以生存的環境。而人與外在環境是相互依存、一體不二的。同樣,自己與他人,眾生與佛之間的關係也是如此。

所以,佛教有報四恩之說:一,父母恩。「哀哀父母,生我劬勞」,父母深恩,是每人窮盡今生也報之不盡的。二,國土恩。如果沒有國家,如果離開土地,我們就無法生存。三,眾生恩。農夫給我生產了糧食,工人給我生產了器具以此類推,社會上一切眾生都是我的恩人。四,三寶恩。因為有「佛、法、僧」三寶,眾生得以破迷啟悟,離苦得樂。

有位心理學家說:「人類要開拓健康之坦途,首先要學會寬容。」人的健康,包括了身心兩方面,只有心態寬容才是身體和精神的最佳保健方法。如果經常憤怒或生悶氣,不僅不利於解決矛盾和人體正常系統的工作,而且這些不良心理與生理異常會相互影響,更容易形成惡性循環,削弱人體的抗病能力,誘發疾病。香港紅十字會會長邵逸夫相信「寬容是生活幸福的一劑良藥,是一個人修養和善良的結晶,更是一把開啟健康之門的鑰匙。」唯有心靈富足,乃能養就寬容、大度、仁厚的人。

(寬容是生活幸福的一劑良藥,是一把開啟健康之門的鑰匙。)