論語簡說(一三二) ●子 圓

雍也第六

子游為武城宰。子曰:「女得人焉爾乎?」曰:「有。澹臺滅明者,行不由徑,非公事,未嘗至於偃之室也。」

子游擔任武城的首長。孔子問子游:「你在武城這個地方,有得到人才嗎?」子游回答說:「有。澹臺滅明這個人,走路不經過小徑,不是為了公事,就不曾到言偃的私室來。」

「子游為武城宰」,子游,姓言,名偃,字子游,吳國人。少孔子四十五歲,是孔門文學科的賢哲弟子,對禮節儀文非常熟習。「武城」是魯國的下邑,確實的地點很難考定。「宰」是地方的首長。

「子曰:『女得人焉爾乎?』」,「女」和「汝」字相同,是「你」的意思。「焉爾」,「爾」是「此」的意思,指武城這個地方。「焉」是介詞,「在」的意思。為政以引薦人才是第一要務,所以孔子才提出這個問題。

「曰:『有。』」老師問,學生必須先回答「有」,這是尊重老師的語氣。如果「有」連著下文,說成「有澹臺滅明者」就顯得較隨便輕浮。

「澹臺滅明者」,姓澹臺,名滅明,字子羽,少孔子三十九歲。也是孔子的學生,是子游的同學。

「行不由徑」,周朝實施井田制度,一個井田有九塊田地,規畫成「井」字的樣子。井田正中心的一塊地是公田,由八家共同耕種,四周八塊地是私田,就由八家個別耕種。「徑」,就是井田中的小徑。一般人來往,規定不能走小徑,只能走井外方直的道路。避免養成抄捷徑、圖方便的惡習,免得滋生寇盜不法的行為。但是到了春秋時代,禮崩樂壞,雖有規定,幾乎無人遵守。此時澹臺滅明卻能堅守,不願踰越而自求方便,可見此人操守方正。

「非公事,未嘗至於偃之室也。」「室」,是私人起居的地方。如果不是公事,卻常去邑宰的同學家,恐怕是為了請託人情,讓人引起誤會。而澹臺滅明有公事才謁見邑宰,辦完就離開,不想阿諛奉承,公私分際非常清楚。

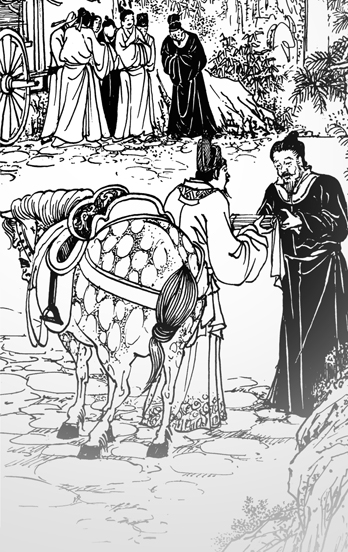

明太祖時,蘇州知府姚善,好樂禮賢下士。有一次,他聽聞本郡中有位王賓的人,廉潔正直,就派人敦請他到家中,以便就近請教。可是,王賓推辭不願前往,姚善於是換了微服,輕車簡從,不驚動大眾之下,去造訪了王賓。第二天,王賓依照禮節,向知府回拜。卻只在大門前表達了致謝之意,隨即離開,就是不肯進大門一步,真是位很有操守的君子。

在本章經文中,賢哲「公」「正」的操守,於今日污濁風氣中,更是吾人自我砥礪的功課。