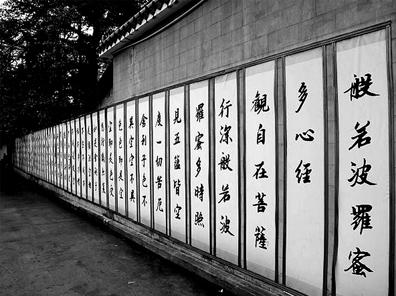

照見五蘊皆空 ●天 聞

法流震旦,經帙琳琅,最富莫若華嚴,最簡莫若心經。(蕅益大師)

臺灣佛法昌盛,佛經隨處可見,又以二百六十字的《般若心經》普及率最廣,男女老少朗朗上口,許多應考學子,更以讀誦《心經》求開智慧,期盼金榜題名。持誦者雖多,但是能理解經義者有幾人?且看蕅益大師在〈蘊空精舍募建華嚴閣疏〉的見地。蕅祖說:

大家都聽過《般若波羅蜜多心經》裡「照見五蘊皆空」這句經文,但卻很少人仔細想過,所謂「照見」,是用甚麼智慧來觀照?

如果是外道,用偏差的知見來理解,認為「色、受、想、行、識」這五蘊組成的身心,死後空無一塵;因此認定「五蘊皆空」這身心狀態,死後一了百了,這是外道照見的「五蘊皆空」。

小乘聲聞人,用推理解析的智慧來觀照,剖析身體心理狀態,無非是「地、水、火、風、空、識」這六種成分組成。解析到最後,尋覓不到一個永久存在、可以自主的「我」,以此體會「五蘊皆空」。

通教根性的人,分利根、鈍根兩種,鈍根仍停在小乘階段;利根則以緣生幻有的智慧來觀照,體會五蘊身心,乃因緣假合而有,當體如虛空,了無自性。像變戲法玩魔術的人,能憑空幻現出的東西;也像昏睡的人,在夢境裡能見各種景象,所以通教的人照見「五蘊皆空」,如幻如化如夢如露。

若是別教菩薩,他的智慧遠勝通教之人,他能觀照──

色、受、想、行、識為「空」不對,說色、受、想、行、識為「有」也不對,在「空」、「有」兩邊之外,還有一個離開言語思慮的中道佛性,以此來體會「五蘊皆空」。

只有圓教的大菩薩,能以甚深圓融無礙的智慧來觀照,了知色、受、想、行、識這五蘊的體,全體是法界,法界就是心性。心性無絲毫的塵埃,但相狀與作用,卻是橫遍十方,豎窮三際。不僅如此,眾生與佛的心性,都是相互具足,相互融攝,沒有絲毫妨礙,以此來體會「五蘊皆空」。

圓教深位大菩薩的智慧,觀照世間萬法,則每一法都能隨心所照,隨心所用,圓融自在無礙,如此就可稱為「觀自在」。

今人輕忽妄作,世間法如此,對幫助吾人了生死的佛法,若也如此,恐未蒙其利,先受其害。《心經》這句「照見五蘊皆空」經文,若未得蕅祖的番番比較,如何能知其中的淺深差別?吾人根陋,不具擇法眼,看經不解如來真實義,實辜負佛恩。蕅益大師「名字位中真佛眼」人,以祖師之眼為吾眼,順著祖師的手眼,深入經藏,可以撥雲見月!

(這句「照見五蘊皆空」,若未得蕅祖的番番比較,如何能知其中的淺深差別?)