而今而後吾知免夫

●三

學

曾子有疾,召門弟子曰:「啟予足!啟予手!詩云:『戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。』而今而後,吾知免夫,小子!」(論語.泰伯篇)

自日本電影《送行者── 禮儀師的樂章》,在各地開出亮麗票房後,引起人們重視「死生亦大矣」這人人必備的課題。劇中,主角為澡堂老板娘入殮後,送去火化,火葬師傅對死者的兒子說:「死亡不是結束而是開始,通過這道火門,即前往另一個世界。」人的生命,不因死了而結束,有生必有死,生時歡慶,死時慎終,生與死的確是一樁天大的事情,不論賢愚貴賤人人都要面對。

未知生焉知死

生前從何而來?死後又何去何從?孔門子路,在現實政治盡忠之餘,也不免對此課題好奇,他問孔子:「敢問死?」孔子答復:「未知生,焉知死。」這意思是說,子路你想知死後狀態,必須先知生前之事。「知生」為何就能「知死」?因為生死相待而起,互相依賴而成為一體,死後光景來自生前作為。

生死相待而起,在《易經.繫辭傳》,孔子說:「原始反終,故知死生之說。精氣為物,遊魂為變,故知鬼神之情狀。」人生初始,因遊魂趣入父母交合之境,始有生命。既有生命之始,必有生命之終,終而復始,死後又生,猶如長流。孔子不云「生死」而云「死生」,即知死後必有生。自己的遊魂投入母胎,藉父母的精氣而長成身形。生命終老後,魂失去住所,變為遊魂,再遇父母陰陽交合,而感召氣分相投,又是下一生的開始,這就是「遊魂為變」。故死後的遊魂何去何從,端看生前做了那些舉措。

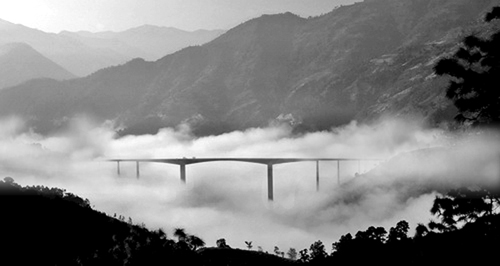

(尋常人的生命,像一座看不見兩頭的橋,生前死後兩茫茫,只見眼前。)

三類生死觀

明末大儒李二曲作《四書反身錄》,針對生死一事,分析三類人不同的生死觀:

第一類人,不知生不知死。知生則知死,這是聖人孔子的真知灼見,尋常人對生前死後,盡是茫茫然。這類「不知生不知死」者,蠢蠢而生,昧昧而死,生而茫然,死而惘然。生前不能俯仰無愧,坦坦蕩蕩,待死後下葬時,檢點生平,黯然沮喪,帶著無限悔恨離開人世,死後情景必難樂觀。存不順而沒不寧,何其痛哉!早知如此,何至於此。

另有一類人,如關雲長、司馬光、文天祥、海瑞等忠臣義士,雖不知死卻知生。如何知生?這類人深信孔子所云:「人之生也直,罔之生也幸而免」(《論語.雍也》),人生存於世,就要活得端端直直;為非作歹而能存活者,不過一時僥幸免罪而已。「知生」者,生時正大光明於天下,死時也是正大光明於後世。

再有一類聖哲,「既知生也知死」。有生有死的只是肉身形體,人人相近的本性則不因生死而有加損。生前終日乾乾,成性存存,白晝如此,夜晚如此,生如此,死亦如此。堯、舜、孔、孟等聖哲了知生死情狀,善於存養性命,能攝七情歸於本性,不因生而喜,不為死而懼,始終湛定純一,徹底解開死生大課題。

最後一著

孔子高弟顏淵,一生致力於德行,達到「不遷怒,不貳過」的賢人境界。隨孔子周行於匡,遭匡人圍困,孔子等人脫困後,獨未見顏淵。不久,見顏淵回來,孔子喜出望外脫口而說:「吾以女為死矣。」我擔心你是不是罹難死了。顏淵曰:「子在,回何敢死?」夫子必能安然無礙,我顏回怎敢死呢?清儒劉寶楠《論語正義》說:「死生亦大矣,以為『何敢死』,則不以死為重,而以輕於死為重也。」顏淵知生知死,死並不是難事,難在如何保握生命活力,繼續隨孔夫子學道,故不願虛生浪死,雖不得有壽,然死後之生,必大有可觀。

孔門另一高徒曾子,享有高壽,臨終前,召集弟子到榻前,要他們掀開被子,看看他完好的手腳,不曾因犯法而受刑。曾子說,我每日如臨深淵,如履薄冰,戰戰兢兢,無有過患。現今生命即將終了,往後確信無有患難,不致毀傷。生前無有大過,死後必然成聖成賢。

《宋史.儒林列傳》記載陸九淵考終命的事蹟。陸九淵擔任荊門知軍,主管政事軍務。每逢旱災,祈天禱雨,無不靈驗。一年後,荊門政通人和,民俗大變。有一天,他跟家人說:「我將死了」,又告訴僚屬:「我將告終」。一個月後,他禱天降雪,隔日即降一場雪,於是沐浴更衣端坐,過兩日,即安詳而逝。「尊德性」為陸九淵一生修為功夫,命終之際,預知時至,可想其心,若非與道相應,何能如此?

《宋史.李衡傳》記載,李衡於宋徽宗宣和年間,進入天子所設的大學「辟雍」,與趙孝孫同宿舍,趙孝孫的父親師事程顥,家學淵源。兩人一同參加科舉,趙孝孫及第,李衡落榜,趙勸李衡回家去重讀《論語》,他說:「學《論語》,應學聖人所為何事,不在記誦詞章,故不可有絲毫虛偽。」李衡深深佩服趙孝孫的見解,日後雖然博通群書,但為官、授徒、行止,皆以《論語》一經為根本。臨終時,他先行沐浴,然後梳頭戴冠,極其自在的離開世間。宋儒周必大聞訊後,說:「李衡真是一位純儒,臨終能如此超然自在,大概就是孔子所說:『朝聞道,夕死可矣』這類人吧!」

預知夕死,誰不恐懼,誰不驚慌失惜?然晨朝聞得道者,卻能坦然不懼。道者,率性之謂,循著本性而不變,乃是有道。至於本性,則是人人天命所賦,個個不無。一朝果真聞道,從此不敢須臾離道,戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞,造次必於是,顛沛必於是,如此就能底氣十足的說:「夕死可矣」。

(「尊德性」為陸九淵一生功夫,命終預知時至,其心若非與道相應,何能如此?)

存順沒寧

聖人深知尋常人要「率性不變」甚難,故依道修教,設計五種常行的達道:「夫婦有別、父子有親、長幼有序、朋友有信、君臣有義」,依循這五種達道,就能存性養性,不愧所生而不懼所死。古來命終安詳而逝的儒者,生前莫不循此五達道,孔門高足顏子、曾子如是,後儒陸九淵、李衡等亦復如此,存時順道養性,沒時安詳寧靜,可以欣慰的說:「而今而後,吾知免夫!」