安身立命每一天 ●三 學

生活不是一個競賽,但是在這條路上,每一步都能令你回味無窮。

──── (布萊恩.戴森)

每一天,如何活得能安身又能立命?一九九六年,可口可樂總裁布萊恩.戴森在喬治亞理工學院畢業典禮演講,講題是「努力保持生活的平衡」,他以個人的經驗告訴大家,我們每個人手上都握有五顆球:工作、家庭、健康、朋友、心靈。我們一生就是要讓這五顆球不落地:工作不落地、家庭不落地、健康不落地、朋友不落地、心靈不落地。如果一生都能夠保持五顆球平衡,這一生就沒有白來一趟。

球不落地

學習《論語》,孔子教人有四顆球都不能落地:

第一顆球:專業技術。

第二顆球:人際關係。

第三顆球:反省改過。

第四顆球:目標志向。

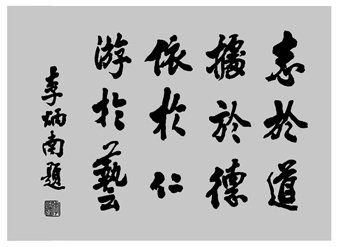

這四顆球每天不落地,如果有哪顆球落地,這一天就不能安身立命,這四顆球就是孔子所說的:「志於道、據於德、依於仁、游於藝」。「藝」是專業技術,「仁」是人際關係,「德」是反省改過,「道」是終極目標。

歷來研究孔學都很重視這章經文,學會這章,整個中國文化的大綱都掌握了。宋朝朱熹注解本章云:「人之為學當如是也」,每個人在一生當中,都要學習「道德仁藝」。近代國學大師錢穆先生說:「竊謂《論語》此章,實已包括孔學之全體而無遺。」《論語》此章經文,實已包括孔學的學問全部,一絲一毫都沒有遺漏。

雪公在第一屆論語講習班,講解這章經文時,第一次講時製一張表,依漢注疏通字句;第二次又製一表,分析本章經文結構,發揮得淋漓盡致,總共講了五節課,其他場合也經常提示這章經文的重要性,這是中國文化綱要。

(雪公在第一屆論語講習班,詳論此章,其他場合也常提示這章是中國文化綱要。)

從仁談起

道德仁藝四大領域,孔子皆有述及,惟「道、德」能得聞者極少,故孔子多在「仁」上提撕。解析本章經文,應先從仁說起,雪公云:「孔子學說以仁為本,宜先解果,而後追因。次解道德,最後解藝。」仁是結果,道德為因,有道德方能安然行仁,故先說仁,再解道德,最後談藝。

(一)依於仁:「依」,動詞,作依靠講。因著仁之意。「仁」有兩個涵義:一是視人如親,二是厚以待之。把所有人都當作親人看待,常常協助、幫助他,不要占他便宜,這叫做「仁」。一般人自私自利,做任何事情都想到自己的方便好處。如何才能待人親厚呢?《論語.雍也》說:「夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人,能近取譬,可謂仁之方也已。」

「己欲立而立人」:自己在某些學問能站得住腳,也希望週遭的人能立足,幫助他站得起來。「己欲達而達人」,自己希望在社會上行得通,也希望別人如此。「能近取譬」,以自己為例,設身處地,就是現在常講的同情心、同理心。「可謂仁之方也已」,這可算是行仁的方法。

能夠降伏自私自利的心,用親厚的心來利益他人,就會有意想不到的功效:「一日克己復禮,天下歸仁焉。」克制自己的自私自利,一切按照規章禮節,天下及週遭的人,都變得親厚了。你會發現旁邊的人都很可愛、很親切。這不容易做,所以要「力行近乎仁」,力行就是是要努力勉強。

春秋時代,上下自私自利,互相侵害,國君侵害老百姓,大夫侵害國君,上下交征利。孔子提出「仁」的觀點,如果每個人能夠待人親厚,就可以結束亂局。行仁要行得自然,須發自內心把別人當作自己看待,這就要有內心的功夫。如何才能夠做得很自然呢?要「據於德」和「志於道」。

(二)志於道:起心動念能夠循著我們的良知正軌。良知正軌就是道,一起心動念,都是向著我們的良心,就是道。道也者,不可須臾離也,離開一會兒就不是有道之人。

《論語.公冶長篇》記載,有一天顏淵、子路陪侍孔子,孔子要他們談談平常起心動念在想什麼呢?子路回答說:「願車、馬、衣、輕裘與朋友共,敝之而無憾。」願我的車子、馬匹、衣服、輕裘這四樣東西與朋友共享,壞了也沒有關係。顏淵的志向則是:「願無伐善,無施勞。」如有善行不願誇張宣揚,有勞苦的事不願讓別人做。子路是捨得的勇者,顏淵是溫厚的仁者。子路很想聽老師孔子的志向為何?孔子說其一生的志向是「老者安之、朋友信之、少者懷之。」安頓天下老年人,朋友彼此守信用,對所有年輕的孩子,關懷他、教育他。孔子的志向是有教無類,不分貴族平民,也不分聰明愚笨,這是聖人的境界。

(三)據於德:德就是「直心」。古時候的「德」字,就寫成「直心」,心裡有歪曲念頭,就要趕快扶直,這就叫做「德」。所謂「能見其過而內自訟」,常常警覺,內心有沒有歪曲的念頭,一發現起了歪念頭,自己的良知就會主動控訴。一經提醒,馬上改過,久而久之就有德。孔門的顏淵與曾子,每天都在反省自己,然後改過。

顏淵時時留意「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。」視聽言動隨時不違禮,禮則隱含著大道。他如此學習,得到的結果是「不遷怒、不貳過。」不遷怒,一發現自己有怒氣,絕不讓第二個念頭繼續發脾氣,賢人才能做得到。不貳過,一發現有過失,絕不再犯第二次。有據於德的功夫,久而久之,智慧逐漸增長,這叫「好學近乎智」。智慧是能夠控制自己情緒,控制煩惱的人,這是真知灼見的智慧。

(四)游於藝:凡能利益眾生的才藝都叫「藝」。利益眾生的才藝,學得膚淺,益眾不大,必得深入沈潛,才能廣利大眾。

進入社會工作,熟悉的技術不能夠只會一種。《論語.為政篇》子曰:「君子不器」,君子必須精通「禮、樂、射、御、書、數」,不要當只會一種才能的人。《論語.雍也篇》子曰:「君子博學於文,約之以禮,亦可以弗畔矣夫!」對於經典能了解博學,又懂得嚴守規矩,如此就不會背離道了。一個人有解有行,離道就不會太遠了。

(心中無道,沒有主體,怎肯修德、依仁、游藝?)

體用先後

志於道是永恆之美。念念不忘心性之道,生命能找到最好的出口。

據於德是心靈之美。時時反省改過,能保持心靈美好,每天都能重新做人。

依於仁是人倫之美。敦倫盡分,人際和諧,心安理得。

游於藝是生活之美。技術精純熟練,使生活更為豐富,可幫助很多人。

「志於道」是生命主體,「據於德」是心所現相,「依於仁、游於藝」則是施用於人群社會的樹幹枝葉,可以庇蔭一切。四者的本末先後,雪公說:

(一)「道德仁義,非禮不成。」道、德、仁、義都很重要,若沒有禮節分寸,道德仁義都辦不成。所以首先要學習禮節,有了禮節規矩,才能談道德仁義。

(二)「由體達用,用不離體。」不學「率性之道」,那就沒有「志於道」的生命主體。心中無道,沒有主體,怎肯修德、依仁、游藝?唯有「守死善道」,由此主體貫穿下來──「有德」會反省改過,「有仁」能待人親厚,「有藝」願深入才能,這就是「用不離體」。

「道、德、仁、藝」是我們一天要面對的四大重心。日用生活,職場工作,努力不讓「道、德、仁、藝」這四球落地,就能「安身立命」,活出豐富而有價值的人生,值得珍之惜之,日日經營。