無序不生信

──

彌陀經的發起序

●天

聞

若無序說,物不生信心。若無信心,忽為說者,眾生不受。然則如來有空說之過,故有序說。(《金光明經疏》)

經家判解佛經,分成三部分,所謂教起因緣分、聖教所說分、依教奉行分。教起因緣分又名序分,有通、別兩類。通序,又名經後序,世尊說此經時,未有此序言,係弟子結集經典時,依佛遺教於經首安置「如是我聞,一時佛在」等六種成就,使未來眾生見聞此經,生信不疑,又名證信序,或稱未來序,利益未來眾生故。

別序為特殊發起因緣,諸經各異,敘述佛說經前之緒端緣由,故名經前序,亦名現在序,為利益當時聽眾故。若無序說,忽為眾生說法,則眾生無法信受,如來有空說法之過失,故諸經必有發起序。

諸經發起因緣

諸經發起因緣不一,大多以問答開啟緒端。與會菩薩或聲聞弟子,如何能問?概皆世尊觀機緣成熟,善巧誘導使發問。問答之發起,有主動、被動二類。主動者,菩薩或聲聞弟子為利樂有情,主動祈請世尊為眾說法。被動者,世尊示現放光、動地、微笑、入定等,與會者見此特殊瑞相,內心有所疑惑,或心意相投,故而發問。有些則配合特殊因緣以啟問答之緒端,例如:在乞食收衣後,或弟子遭特殊變故時(阿難遭摩登伽女之難、韋提希夫人受逆子之痛),或世尊臨將涅槃時等,以下略述之。

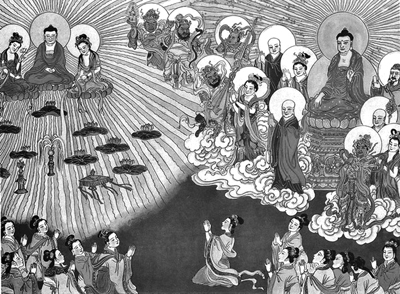

(韋提希因受逆子之痛,因此發起,佛為說《觀無量壽佛經》。)

白毫放光,啟一乘教

當時佛在王舍城耆闍崛山中,為諸菩薩說大乘經後,結跏趺坐,入於甚深禪定。當時,天雨曼陀羅等華,散於佛與大眾身上,整個大千世界發生微妙震動。

佛從眉間放出白毫相光,照耀東方萬八千世界。彌勒菩薩見此稀有之相,於是詢問文殊菩薩。文殊告知,過去生曾遇諸佛欲說大法,現此瑞相,世尊今日當說大乘經典。

佛於是從三昧起,告舍利弗:佛所成就希有難解之法,唯佛與佛乃能究盡。此法不可說,若說此事,一切世間諸天及人,皆當驚疑。

時會中聲聞等四眾弟子,有諸多疑問,舍利弗知四眾心疑,而自己也不甚了解,於是殷勤三次勸請佛說此法,此即《妙法蓮華經》之發起因緣。

毗耶示寂,開不二談

當時佛在毘耶離城之菴羅樹園,有寶積長者與其同倫五百長者子,持七寶蓋來供養佛,祈請為說佛土清淨及諸菩薩淨土之行。當時毘耶離城內一長者名維摩詰,實為法身大士示現,輔佐世尊教化,不隨五百長者入園請法,與世尊心意相通,示現疾病。世尊依世俗禮節,派遣座下大聲聞弟子,以及諸大菩薩等至其處所問病,藉此因緣,引出法自在菩薩等三十二位法身大士,各自述說入無上佛法之不二法門。此為《維摩詰所說經》之發起序。

(維摩詰居士示現疾病,佛派弟子及大菩薩慰問,因此發起《維摩詰所說經》。)

文殊三請,圓覺流傳

當時佛入於甚深禪定,諸大菩薩也都入定,參與如來平等法會。文殊師利菩薩在大眾中從座起,頂禮佛足右遶三匝,長跪叉手而白佛言:「大悲世尊!願為此會諸來法眾,說於如來本起清淨因地法行,及說菩薩於大乘中發清淨心,遠離諸病,能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見。」作是語已,五體投地。如是三請,終而復始。因有文殊菩薩之發起,才有《大方廣圓覺修多羅了義經》之問世。

善吉請法,金剛問世

當時佛在舍衛國祇樹給孤獨園,與平日一樣著衣持缽,乞食用飯,食訖洗足後,敷座而坐。這時須菩提長者(譯善吉),在大眾中,即從座起,合掌恭敬,請問世尊:發起阿耨多羅三藐三菩提心的菩薩,應該將心安住於何處?應該如何降伏妄心呢?於是佛為其開演種種菩薩無住生心的妙法,此即《金剛般若波羅蜜經》之發起因緣。

彌陀經發起因緣

佛經中也有不見發起序者,例如《佛說阿彌陀經》,在證信序後,直接進入經文:「爾時,佛告長老舍利弗,從是西方,過十萬億佛土,有世界,名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法。」歷來註解《彌陀經》者,對此見解不一,有認為十二分教中本有「無問自說」,故此經無需有發起序。也有認為「無問自說」隱含發起之意,故不需發起序。也有認為「爾時,佛告長老舍利弗」等經文,就是發起序,茲摘錄各家註解謹供參酌。

唐代窺基法師《彌陀經疏》

「此經略無。人云,以爾時佛告舍利弗下為發起,彼土何故名為極樂下為正宗分。今恐不然,但如來初略舉示,次廣分別。此總是正宗,非發起分也。」

窺基大師認為《彌陀經》證信序下,省略發起緒端。前人判「爾時,佛告長老舍利弗」等經文為發起序,「舍利弗,彼土何故,名為極樂」下為正宗分開始。但他不以為然。他認為「爾時,佛告長老舍利弗」這段經文,約略標示極樂世界方位,並舉出極樂世界依報與正報名字,是屬於正宗分,並非發起序。

北宋智圓大師《彌陀經疏》

「夫大聖垂範,皆有興致,但事非特異,故譯者略而不敘耳。何者?以此眾集,知必請法,是故如來無問自說。應知集眾義兼發起。」

孤山智圓法師認為《彌陀經》只有通序,並無別序。法師進一步解釋:如來教化眾生,皆有所本由,但因說此部《彌陀經》前,並無特別事件,所以翻譯者省略而不敘述。因為眾人於此集會聽法,若有人知淨土信願持名念佛法門者,一定會請如來說法。但是眾中無人能問,所以如來無問自說。學者當知眾人集會聽法,即隱含發起之意。

(《阿彌陀經》是佛無問自說。古德認為「無問自說」即隱含發起之意,故不需發起序。)

北宋元照大師《彌陀經義疏》

「一、表他方淨剎,非二乘偏小境界,縱有權行,示同不知。不假因緣,孤然自說,彰其特異。即下諸佛歎釋迦云:『能為甚難希有之事,說此世間難信之法』是也。二、表我佛世尊大慈憫物,如母愛子,憐其小騃,不能請問,召以誨之,彰其深切。故下如來囑云:『汝等皆當信受我語及諸佛所說』是也。」

元照法師認為,此部經只有證信序,而無發起序,有兩層含意:

(一)表示其他世界的佛淨土,本非二乘人境界能知,縱然弟子中有法身大士權巧示現聲聞身者,也與同行聲聞眾一樣,示現不知。佛直接宣說此法門,彰顯這部經的特殊迥異,與經文後面「能為甚難希有之事,說此世間難信之法」相互輝映。

(二)表示世尊大慈悲心憐憫眾生,猶如慈母憐愛幼兒尚小,不能發問,召喚過來耳提面命,彰顯深切之教誨心。後面經文,如來不斷囑咐:「汝等皆當信受我語及諸佛所說」,也是這個道理。

明代傳燈大師《彌陀圓中鈔》

「《疏》:諸經皆有通、別二序。此經但有通序證信,而無別序發起。即十二部經中,無問自說也。

《鈔》:蓋淨土法門,若被菩薩之機,正所當對,必須假問而說,如《十六觀經》,是其類也。但此一經,是對小乘,及凡夫機,令知微妙身土,即生可獲。原非小乘凡夫境界,豈能問之?故如來無問自說,稱性宣揚,何須發起?」

傳燈大師認為,淨土法門若是教化菩薩根機,當對機說法,就必須借由問答來開啟緒端,例如《十六觀經》,就是這類。但這部《佛說阿彌陀經》,是讓小乘人與凡夫根機,瞭解佛微妙殊勝的法身與佛國淨土,並且明白此為當生成就法門。這本非小乘人或凡夫境界可以理解,故無法發問。所以如來無問自說,本著佛性而宣說,不需要特別之發起緒端。

明代蓮池大師《彌陀疏鈔》

「《疏》:經無發起,佛自說故,良繇此經,救世最急,不俟請故。

《鈔》:良由此經,救世最急,不俟請故。末世眾生,根鈍障深,解脫禪定,甚難可得。佛以大悲,出此一門,橫截生死,急救眾生,唯恐不及,故不待請。譬如有人,卒患惡瘍,命在呼吸;比有良方,依之修制,延緩日時,藥未及成,命已先殞。現有成藥,入口即活。有仁心者,即應速與,尚何俟其禮聘殷勤,然後投劑?佛救眾生,意亦如是。」

蓮池大師認為,這部《阿彌陀經》,實在是救度世人最急切之法門,所以不用等待眾生祈請而說法。末法眾生,根器愚鈍,業障深重,靠禪定功夫得解脫,萬中難得一二。佛大悲心憐憫眾生,於八萬四千法門外,特別開示信願持名念佛法門,令眾生可橫斷生死洪流,急救眾生唯恐不及,所以不等待祈請,即為說法。譬如有人突然身患重病,生命垂危於呼吸間,縱有良方,但須假以時日來調配,藥未配成,此人早已喪命。若有現成藥,只要入口就能活命,有仁心者定會立即給藥,不需病家殷勤禮聘,才肯施藥。佛陀救度眾生,也是本此胸襟。

明末蕅益大師《彌陀要解》

「淨土妙門,不可思議,無人能問,佛自唱依正名字為發起。又佛智鑒機無謬,見此大眾應聞淨土妙門而獲四益,故不俟問,便自發起。」

蕅益大師認為淨土持名念佛法門,微妙不可思議,唯佛與佛乃能究盡,非九界眾生可以發問,所以佛自己唱出極樂世界依報與正報名字為發起緒端。這是佛的智慧觀察當時與會大眾機緣已經成熟,與會大眾聽聞淨土持名念佛法門均可得「歡喜、增善、破惡、入理」四種利益,所以不等眾生發問,就獨自為之發起。

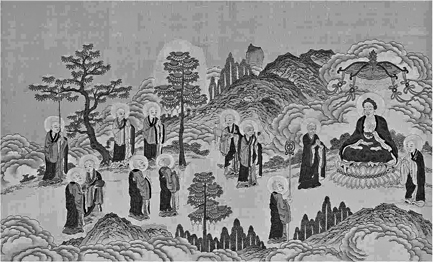

(蕅祖認為淨土法門,非九界眾生可以發問,所以佛自己唱出極樂世界依報與正報為發起。)

結語

《金剛經》云:「無有定法,如來可說」,大道本不落言說,佛因何說法四十九年,講經三百餘會?皆為利益眾生而開演種種法。祖師註解經論,亦皆順應眾生與時節因緣而述。以《彌陀經》為例,眾家皆判無發起序,但以「世尊深切慈憫濁惡眾生,不俟請而說」為論點,令吾人感念佛的慈恩浩蕩。

蕅祖觀末法眾生根機,以此法門最為受益,直以「不可思議,無人能問」點出淨土法門唯佛與佛乃能究盡。此見解精闢獨到,豈非末法輕藐淨土持名念佛法門者之頂門針?

吾等學者觀諸祖師判解《彌陀經》之異,不應有高下之別,當謹記蕅祖「不競異,不強同,譬如側看成峰,橫看成嶺,縱皆不盡廬山真境,要不失為各各親見廬山而已。」之教誨,則為善學。