晉文公非分之想 ●林珏儀

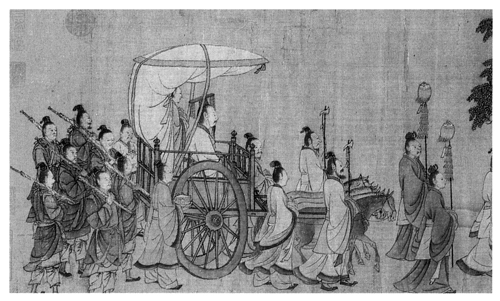

《國語》有一則「襄王不許請隧」的故事。狄人攻打周朝,大敗周朝軍隊,晉文公力保周襄王在郟地做天子,襄王賞以土地,文公辭謝了,請襄王准許他死後,能用「隧葬」的禮節(案:諸侯是懸柩而下,天子棺柩從地道通到墓地)。襄王不允許,說:

「從前先王得天下之後,畫分千里的土地作為甸服(案:王城附近區域),以甸服的田賦稅收,來祭祀天地鬼神,並作百官萬民的用度,預防諸侯不來朝貢及意外災患時所需。甸服以外的土地,平分給公侯伯子男,各自安居,以順應天地,不致遭遇災禍。先王還有什麼利益呢?王宮內不過九嬪,外官不過九卿,僅夠奉祀諸神而已,豈敢放縱耳目心腹,擾亂法度?只有以死後活著時的衣服、祭物、采邑等文采來君臨百姓,表示貴賤等級,除此之外,君王和臣子有什麼不同呢?

現在天降災禍於周室,我只能保守先王的府藏,自己沒有才能,以致勞動叔父。若是把先王的『隧葬大典』頒給叔父,以報答對我的恩德,恐怕叔父接受了也會責備我行賞不當的。我怎敢吝惜這隧葬之禮?

古人說:『改玉改行』。身分改變,禮數就要變更。叔父若能廣揚德行,換朝代改姓氏,改正朔,自己創造制度,以突顯你的功勞,進而取得天子的服物采章,來鎮撫百姓。我即使被殺或是流放到邊疆,也沒有什麼異議了。假如天子還是姬姓,叔父仍舊位列公侯,為了恢復先王的大業,這『隧葬大典』就不可更改。叔父廣揚德行,自然就有『隧葬』,我怎敢因私恩改變古來的章法,有愧於天下呢?要我如何對得起先王和百姓?又怎樣施行政令?倘若叔父不以為然,在自己的土地開墓道行隧葬,我又如何知道呢?」

晉文公不敢再請求隧葬,接受賞賜的土地便回國了。

晉文公是諸侯,應遵守諸侯的禮節,放下對諸侯之外權力的覬覦,安分守己,輔佐天子,共謀大事。這個世界乃由心現識變、眾緣和合而生,眾生希望世界秩序井然,君臣制度於焉形成。雖然每個人都很獨特、貢獻不同,但目標是一致的,皆因智慧尚未圓融,執著未能放下。

人的一生,被許多事情吸引感興趣,但是吸引人的並非都是好事,必須有所選擇、捨棄,以便專心致志於利益眾生之事。晉文公仗著自己的功勞,向周襄王請求隧葬,這是不合乎禮的,隧葬是天子的禮節,非諸侯可以使用。

是什麼原因使晉文公如此呢?一是名利之心,想以隧葬之禮彰顯功勞;二是貪婪之心,使文公無法滿足於諸侯之位,希望擁有天子的禮節。諸侯用隧葬就是僭越犯上,假若文公發揚德行,立身行道,以禮行事,德行超過天子,那麼也許能依天意民心而使用隧葬。因為當時周室衰微,完全失去對諸侯的控制能力,正顯示天子虛有其名,而沒有內在的德行,文公的德行若能超越天子,贏來的將是一個全新的局面。

吸引人的或許是好事,但能力不足,做法仍須再三思維。譬如小孩想要自己吃飯,但小孩還無法靈活控制手的力道,若讓他學習自己吃飯,訓練他少倚賴大人,恐怕手還未拿穩,飯已灑滿地。這時大人會告誡他:「不用急,慢慢學,等你大一點再自己吃。」現代人何嘗不是如此?能力不足卻想做大事,但是做不好又要怨天尤人,自相矛盾啊!吸引人的事有好有壞,要「擇其善者而從之,其不善者而改之」。

德行是一盞明燈,既能照亮自己,也能照亮別人,在人生道路上,追尋著德行的光芒,就不會迷失!世間的名利權位,如天上浮雲,唯有改惡向善,擦亮本有德行,才能擁有永恆的智慧。孔子說:「晉文公譎而不正」,從請隧一端,可見一斑。

(晉文公貪求名利,仗著保駕有功,妄求天子的禮節,請求隧葬。)