天臺教觀略說講記(十四)

●吳希仁講述 ●智光、懷德整理

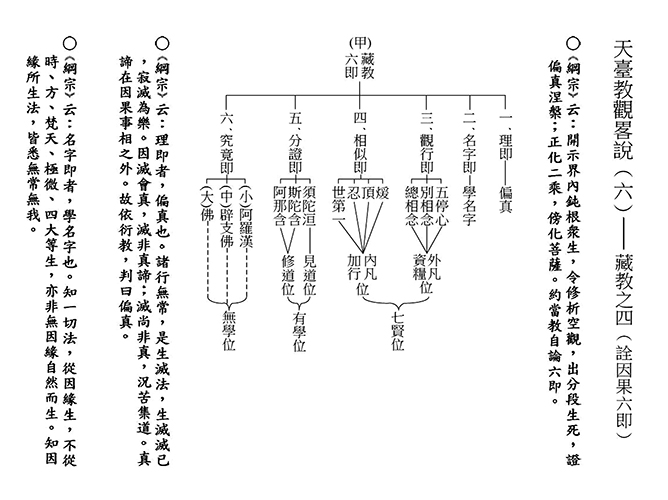

理即偏真

其次,詳論六即。先看「理即」,藏教所要詮釋的最高諦理是什麼呢?是真諦──

「偏真」,與通教的真諦不同。它是事理不相即的真諦,諦理是在事相之外,故云「偏真」。

蕅益大師在《教觀綱宗》中說,(藏教)「理即者,偏真也」。為什麼是偏真呢?他引了一首在經典中很有名的偈子:「諸行無常,是生滅法。生滅滅已,寂滅為樂」來說明。「諸行」就是三界內所有的一切依報、正報,這即是有為法。這一切有為法都是無常的、生滅的,故云「諸行無常,是生滅法」。「生滅滅已,寂滅為樂」,你得把這些生滅法通通都滅除了,才能夠證得寂滅的涅槃,而得到真正的自在之樂。這首偈子其實是在講四諦,前兩句就是苦、集二諦,後兩句中的「生滅滅已」是道諦,「寂滅為樂」就是滅諦,也就是藏教的真諦涅槃。

蕅祖又云:「因滅會真,滅非真諦」。藏教人必須把苦、集二諦都滅除盡了,最後才證到那個「滅」(即寂滅涅槃),然後才「會真」,悟入真諦。所以這個寂滅的涅槃,本身並非就是真諦。「滅尚非真,況苦集道」,在「苦、集、滅、道」這四諦中,「滅」(涅槃)是最高境界,尚且都不是真諦,何況苦諦、集諦、道諦呢?因為藏教人所理解的真諦,是在因果事相之外,苦、集二諦是世間因果,屬於世間的事相;滅、道二諦是出世間的因果,是出世間的事相。所以這四諦本身都不是真諦,真諦是在事相之外,必須等到證得滅諦後,才悟入真諦,亦即滅了事相之後,真諦的諦理才突顯出來,所以事與理是相對立的,是不相即的。

這種情形與後三教不同,「故依衍教,判曰偏真」。「衍」就是「摩訶衍」(梵語),翻成中文就是「大乘」。後面三教都是屬於大乘教,根據大乘教的教義,判定藏教所講的真諦是偏真,只偏在理性一邊。

名字即學名字

第二是「名字即」,《綱宗》曰:「學名字也」,就是把能夠詮釋這個偏真法性的經教、言語文字,加以學習研究。

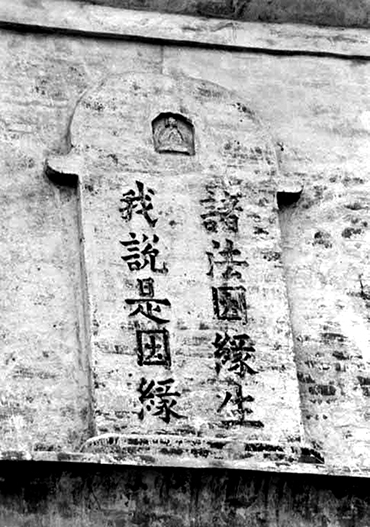

如何悟入偏真法性的道理呢?第一步先要研究一切萬法,包括山河大地、我們的身體……等等從何而來?一切萬法「從因緣生」,必須有許許多多的因緣結合才發生。在藏教人的眼裡,他是以內在的心識為因,外面的塵境為緣,建立了對宇宙萬有生成的正知正見。「不從時」,知道宇宙萬有不是從時候、季節而生。「方」,也不是從方位、空間而生。「梵天」指色界初禪第三天的大梵天王,印度教把大梵天王奉為上帝。諸位學過《十四表》就知道,當一個世界剛成立的時候,大梵天王先來受生,所以印度教認為大梵天王是創世主。其實,一切都是從因緣生,不是單純依靠大梵天王,就可以創造整個宇宙。

此外,也不是從「極微」而生。「極微」,是物質的最小單位,又名鄰虛塵,佛經在分析物質時,由粗而細,羊毛塵是牛毛塵的七分之一、兔毛塵又是羊毛塵的七分之一,乃至水塵、銅塵,如此分到不能再分,最後就名極微。以現在的科學來講,由元素、而分子、而原子,現在又發現有夸克,非常微細,不能再小了。那麼,宇宙是否如印度的外道所說,由極微而產生的呢?也不是的。「亦非無因緣自然而生」,也不是沒有因緣,自然而有的。能夠如此去除種種邪因緣,乃至於無因緣,而知道一切法從因緣生,那就建立了正知見。

既然是因緣所生,則有生必定有滅,所以是無常。既然是無常,所以就不是「一」,也就沒有真正的我,所以是無常無我。經過這樣的分析,不論我們的正報、依報,「皆悉無常無我」。

如果能夠常常這樣理解,那麼與生俱來的我執,就能漸漸消除,進而悟入真空。雖然還沒有真正起觀行,只在經卷上如是研究,你的我執也會比一般人輕些,這就是「名字即」。

(藏教人先要研究一切萬法,皆從因緣生,因緣滅。)

觀行即觀四念處

第三曰「觀行即」,是依解起行,故名「觀行」。其中細分為三個過程──

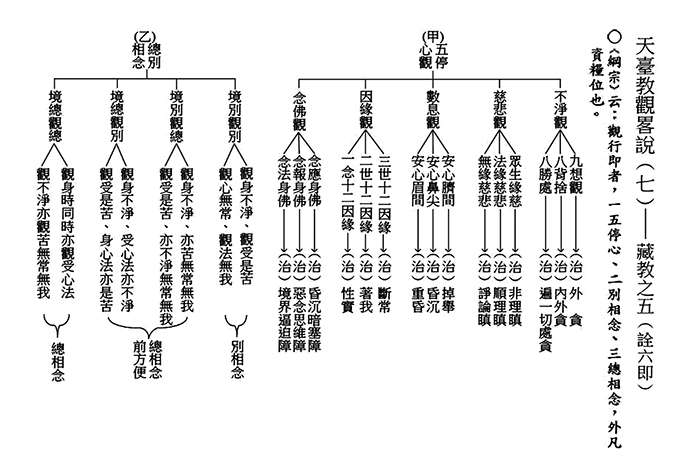

「五停心」、「別相念」、「總相念」,這三個階段屬於「外凡資糧位」。請看第七表(甲)──

五停心觀:在說明此表之前,先要了解什麼是藏教人真正的修行功夫?諸位在《十四表》中學過「觀受是苦」,這就是藏教人修行真正的一個下手處,名曰「四念處」,即用心在四個面向上思維、觀照。四念處其實就是觀四諦中的「苦諦」,如何才能真正體會苦諦呢?必須依照四念處去修觀行。

先看(乙)表「總別相念」──

「境別觀別」,下面有四條,說的就是四念處。(一)「觀身不淨」,觀我們的身體是不清淨的;(二)「觀受是苦」,觀我們平常所感受的,都是具有逼迫性的苦;(三)「觀心無常」,觀我們的心識(即唯識學所講的「心王」)是無常的;(四)「觀法無我」,「法」就是唯識學所講的「心所」,包括山河大地等等一切萬有,當中找不到一個真正的主宰(我)。以上就是「四念處」,又名「四念處慧」,因為在這四念處上用功就能開發智慧,其重點就是在觀無常、無我,在事相上下功夫。

先修五停心觀

但是在下四念處功夫之前,有個前方便,即「五停心觀」。

「停」就是加以調停,把我們的雜亂心乃至於外邊的障礙,用這五條加以排除。這五條雖然是在藏教裡面講,但藏教是四教的基礎,所以後三教也都用得上。但這五條不一定每一條都得修,要看個人的習氣和需要,你在哪方面有障礙,就用哪一條來加以對治調停。智者大師把「五停心觀」稱為「五門禪」,即表示這也是入禪定的方法。

第一曰「不淨觀」,這是對治多貪眾生的毛病,其中有「九想觀」、「八背捨」、「八勝處」,這裡只能講個大概。

第一「九想觀」是對治「外貪」,即貪愛別人的身體。簡單的說,就是觀想對方死的樣子。死的時候是什麼樣子呢?首先是約十二小時後開始膨脹,尤其夏天更快。膨脹以後,因為血液已經不流,所以身體就出現許多青瘀。接著,血就流出體外,並開始化膿、腐爛。之後,體內開始生蟲、生蛆,而外部則又有小蟲來吃,甚至野狗、野狼來抓來啃。最後,血肉通通散開;乃至只剩下一堆白骨。再經猛火一燒,更是化為灰燼。

這九個層次,從膨脹一直到燒想,如此細細的觀。就算是美女西施,死後也會膨脹、腐爛,乃至成為一堆白骨,這時你還愛不愛呢?簡言之,九想觀就是「白骨觀」,這是不淨觀的根本。貪心重的人若要用功,就得先用九想觀來加以對治,把貪愛心伏下去,然後才能專心念佛修行。

第二「八背捨」是對治「內外貪」。「內」是對治自己對身體的貪愛,「外」是對治對別人身體的貪愛。例如有人在修定當中,一會兒摸頭,一會兒又摸身體,這就是對身體的一種執著,是一種內貪的現象,這時候就要用「八背捨」來對治。「背」即背離五蘊;「捨」是捨離貪愛。當中共有八個法子,故名「八背捨」。

第三「八勝處」,又名「大不淨觀」,是對治「遍一切處貪」。若是有人對各種的生活資源,如房宅、土地、田園等等貪戀不捨,就得用「八勝處」來對治。何以名為「勝處」呢?先觀自身為白骨,把白骨觀得熟練,再以此類推,觀十方的依報、正報也都是不清淨的;由於觀想的心非常嫻熟,能夠操作自如,轉變自在,故名「勝處」。詳細的內容,可自行參考《四教儀輔宏記》。

總而言之,不淨觀有一個最重要的核心,就是觀人「死」的情形。印光祖師在《文鈔》中說,學道人若想真正成就,就得把「死」字放在額頭上,這就是要人心心念念莫忘「死」的情形,如此道業自成。他自己也寫了一個很大的「死」字,貼在關房裡面,這也就是用不淨觀的功夫,可以對治內貪、外貪、一切處貪,把貪愛心伏下去。這是先介紹「五停心觀」的第一個──

不淨觀,對治「貪」的情形。(待續)

(貪心重的人,先修九想觀,伏下貪愛心,才能專心修行。)