天臺教觀略說講記(十五)

●吳希仁講述 ●智光、懷德整理

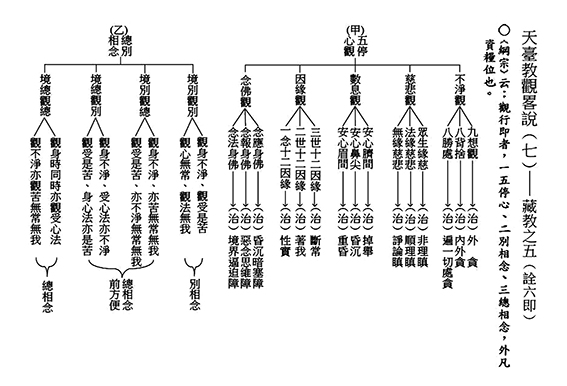

藏教觀行即

上回說明藏教的修證階位,內容談到六即位中的「觀行即」。觀行即是真正下功夫,開始修行了。藏教行者的下手功夫是在「四諦」(苦、集、滅、道),把四諦的道理觀明白了,就能去除見思惑。而在四諦之中,又得從「苦諦」下手,如何觀察呢?有四個法,名曰「四行相」,就是我們先前所講的「四念處」── 「苦、空、無常、無我」,或譯為「苦、不淨、無常、無我」。

多瞋眾生慈悲觀

然而,從沒有學佛到真正用功夫,難免會有一些宿生的習氣和業障在,得先加以調伏調伏,所以藏教觀行又分三個階位,第一個就是「五停心觀」。上回介紹了「不淨觀」,接著介紹第二「慈悲觀」。

慈悲觀,旨在對治多瞋眾生的習氣。在修行當中,瞋的習氣來了,若沒有加以調伏,功夫就用不上,所以要修慈悲觀。內容也有三種:

第一對治「非理瞋」,非理瞋就是沒人來惹你,你卻無緣無故生起瞋心來,該怎麼辦呢?以「眾生緣慈」對治,即觀察世上所有眾生,都與我們有密切關係,如自己的父母、兄弟、姊妹一般。把眾生當作自己的家親眷屬,那還計較什麼呢?這個瞋心就能壓伏下去。

第二對治「順理瞋」,當有人來惹你,讓你發脾氣時,當以「法緣慈悲」對治。即觀察一切法都是因緣所生,緣生緣滅,生滅無常,當中沒有一個真實的我,也沒有一個真實的你,泯除人、我的分別相,暫時就不會計較了。

第三是「無緣慈悲」,用來對治「諍論瞋」。世間人有很多都是為了爭論一件事情,或是一個道理,而弄得臉紅脖子粗,堅持自己的見解對,別人的見解不對,人我對抗得很強烈,這時得用「無緣慈悲」,即觀眾生與自己實為一體,所謂「三世一切佛,共同一法身」,沒有能、所的分別;且在無能、無所當中,還要拔苦與樂。「慈」就是「與樂」,「悲」就是「拔苦」。以上是第二「慈悲觀」。

多散眾生數息觀

第三是「數息觀」,在於對治散亂眾生的習氣。數息,就是數自己的呼吸。把自己的呼吸調到最微細、均勻,這時候就開始數。可以數出息,從一至十;或是數入息,亦從一至十。如果數出就不數入,數入就不數出,這是祖師的經驗,不能出入同時數,容易出毛病。

數息觀,在經典裡稱為「阿那般那」,「阿那」就是入息,「般那」就是出息。經上說它是「三世諸佛入道之門」,所以外面教禪定的,十之八九都從數息觀入手。數的時候,對治的情形略有不同。如果是「掉舉」的毛病重,就是散亂得特別厲害,就把心念安放在肚臍下方,即道家所謂「丹田」的地方,這得先練習腹式呼吸才能辦到。如果是「昏沉」的毛病重,就把心念安在鼻尖上,這是呼吸進出的地方,把心念安在這裡,就比較容易對治昏沈。假如是粗重的昏沉,就安心念在眉間,讓出入息跟這裡相應,這樣數可以對治粗重的昏沉。

(數息觀,經上說是「三世諸佛入道之門」。)

愚癡眾生因緣觀

第四是「因緣觀」,在於對治愚癡眾生的習氣。這類眾生有很多執著、很多邪知邪見,所以得研究十二因緣的道理。如果研究了三世的十二因緣,就可以對治一般執常、執斷的種種邊見;如果了解二世十二因緣的道理,就可以對治特別深重的我執;此外還有一念的十二因緣,即在一個心念當中,就具足了十二因緣。

在此要特別澄清,所謂「一念」並非平常我們所講非常短促的(一彈指有六十剎那,一剎那有九百生滅)那種生生滅滅的念頭,而是指善惡業成就的一念。譬如你瞋心一起,就罵人、打人,因這一念瞋心,所造的惡業成立了,這稱做一念。諸位,我們的心念不得了,瞋心一起,拍了桌子,這就是一念,而這一念就具足了十二因緣。所以古德說:我們的善念一起,天上的天宮寶殿就幫我們蓋好了;如果惡念一動,地獄的火輪也為我們準備好了。我們修淨土法門,古德也告訴我們,至誠懇切念一句南無阿彌陀佛,西方極樂世界七寶池中的蓮華也就為我們綻放在那裡了,感應就這麼快!

其實古代儒家的經典《周易》,也闡發過相似的道理。《周易.繫辭傳》中讚歎《易》道曰:「無思也,無為也,寂然不動。」寂然不動的時候,什麼事情都沒有,但「感而遂通天下之故」,一動就好像丟了一顆石子進湖水一樣,你以為只有湖表面的波紋,其實整座湖都在動。「感而遂通天下之故」的「之故」就是「之事」,所有的事物都被你感動了。

所以,一個善念或惡念,怎麼會不具足十二因緣呢?懂得這個道理,就可以破除「性實」的執著。何謂「性實」?在古印度有一種名為「世性」的外道,他們特別執著萬法的自性是真實的,此即「性實」的執著。一念具足十二因緣,一個念頭都可以加以分析、觀察,既然具足十二因緣,那就是緣生緣滅,當中哪有一個主宰且真實的自性呢?

多障眾生念佛觀

第五「念佛觀」,是對治多障眾生的習氣。但這不是淨土宗的念阿彌陀佛,而是觀想佛的三身──

應身、報身、法身。這裡頭所講的部分內容,其實已經跨越了藏教的範圍。前文「慈悲觀」中的「無緣慈悲」,乃至「因緣觀」中的「二世十二因緣」、「一念十二因緣」,以及「念佛觀」中的「念報身佛」、「念法身佛」,都已經屬於大乘的教義。那麼智者大師為何把它列到藏教來講呢?那是讓藏教人拿來做助功夫之用,故並不相妨,但是你必須知道這個教理已超越藏教的範圍,其實藏教本身並沒有講到這麼深。

首先,如果要對治「昏沉暗塞障」,那就觀想佛的應身,就是觀想佛的三十二相、八十種好,這樣就可以對治。如果是在修行或修定當中,突然無緣無故想做五逆十惡之事,那就是過去的惡念業障現前,這叫「惡念思維障」,此時就觀想佛的報身,即有無量莊嚴的果報身,來加以對治。如果有「境界的逼迫障」,即修定當中突然感覺自己的身體消失了,或是被火燒,或是溺水了,這是屬於境界的逼迫障,此時就觀想佛的法身是無相的、是真空的,即可破除這個業障。(待續)

(在修定中,突然想做五逆十惡之事,名「惡念思維障」,此時要觀想佛的報身。)