天臺教觀略說講記(十六)

●吳希仁講述 ●智光、懷德整理

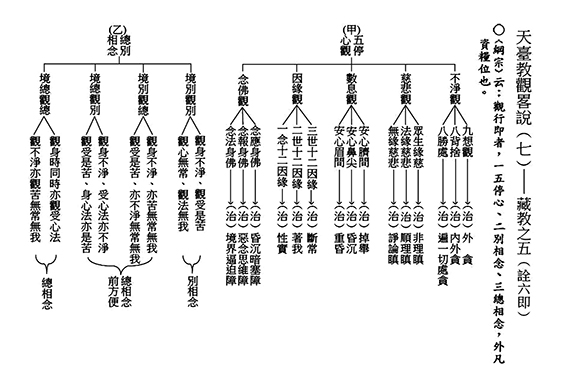

經過這些方便調伏之後,接著就可以進入「別相念」。請看第七講表前的《綱宗》本文:「觀行即者」,第一是「五停心」,第二是「別相念」,第三是「總相念」。別相念跟總相念,就是修四念處。一上來先修別相念,請看(乙)表「總別相念」。

境別觀別

別相念是什麼呢?第一是「境別觀別」。「境」就是我們所觀的境界,我們所觀的境界離不開我們的身體(身)、感受(受)、識心(心),還有外在的山河大地、宇宙萬有(法)。「身、受、心、法」這四個境界,用什麼法子來觀呢?「觀身不淨」,這個「不淨」就是一種能觀的法。「觀受是苦」、「觀心無常」、「觀法無我」,也是一樣。所觀的境是分開來的,能觀的法也是相應的分開來,這就稱為「別相念」。若是總相念,就是把能觀的法與所觀的境綜合起來修,那必得觀行的心念已經相當嫻熟,操作才能如此自然。

第一「觀身不淨」:此與五停心觀的不淨觀不同。五停心觀是用九想觀,主要是白骨觀,專注觀想人死後不清淨的情形,只是一種假想。但在別總相念裡的不淨觀,是觀五種不淨,即對吾人一期的生命作全面性的觀照。怎麼觀呢?你投胎的時候是如何來投胎的?我們都是隨業受報,由業種子帶我們來的,而那個罪業的種子本身,就是「種子不淨」。其次為「生處不淨」,從一入胎乃至於出胎,所住的環境都是不清淨的。再者是出生以後,這個身體的「相不淨」,整個外表不清淨。為什麼相不淨呢?吾人的七孔乃至於大小便道都常流不淨,只要你細細分析便知,我們每個人都在開水肥公司,天天都得大小便溺。此外還有「性不淨」,意指生命的本質是酬業而來的,其性質亦不清淨。最後是「究竟不淨」,即人死之後,屍體臭穢難當。經上說,人死之後,即使用四大海水來清洗屍體,洗到剩最後一微塵,其結果還是臭。以上是觀身不淨。

第二「觀受是苦」:詳細的講,「苦」有「三苦」、「八苦」,乃至八萬四千苦,如《十四講表》中所說,這都要細細研究,才能用來作觀。

第三「觀心無常」:「心」是指唯識學上所講的「心王」,藏教只講眼、耳、鼻、舌、身、意這六個識。我們常常以為,那個能夠思考、研究學問的第六意識,是恆常不變的,但事實上並不可靠。因為一彈指有六十剎那,一剎那有九百生滅,都是生滅不停,故云「觀心無常」。

第四「觀法無我」:此「法」即「心所有法」中的五十一個「心所」,其中除了「受」、「想」之外,其他四十九個心所都是屬於「行法」,也就是五蘊中的「行蘊」。所有一切善法、惡法、無記法,都包括在其中。若說「法有我」,試問是善法是我?還是惡法是我?抑或無記法是我?經過思維研究之後,其實找不到一個真正能主宰的我。

(觀心無常,非恆常不變,一彈指有六十剎那,一剎那有九百生滅,都是生滅不停,有如瀑流。)

境別觀總

經過下功夫去觀修四念處,你就已建立修行的正知正見,不會將無常認為有常,乃至將不淨視為清淨,顛倒錯亂。正知正見一建立,這就是一種智慧。

接著進一步修「境別觀總」,意即所觀的境還是分開來,但是能觀的觀法是綜合起來觀。例如「觀身不淨」的時候,同時「觀身」也是「苦」、「無常」、「無我」。「觀受是苦」的時候,同時「觀受」也是「無常」、也是「不淨」、也是「無我」,依此類推。

境總觀別

接著,再進一步修「境總觀別」。例如「觀身不淨」的時候,同時也「觀心」、「觀法」、「觀受」都「不淨」;「觀受是苦」的時候,同時觀「身、心、法」三個境界也都是苦。以上這兩種,都是進觀後面總相念的一個前方便,就是要讓四念處觀行的心念由生轉熟。

吾人念佛也是如此,古德云:「生處轉熟、熟處轉生。」平常我們對於五欲六塵都熟悉得很,吃飯時間還沒有到,就想著要吃飯了,因為這個大家很熟悉,但是這句佛號卻老是忘掉,所以要換過來,「生處轉熟,熟處轉生」。

境總觀總

修觀也是同樣的道理,經過前方便以後,下面最後一個是「總相念」,即修「境總觀總」。所觀的境綜合起來觀,能觀的法也是綜合起來觀。例如「觀身」的時候,同時也觀「受、心、法」;觀「不淨」的時候,同時也觀「苦、無常、無我」。到這個階段,四念處的觀行就非常純熟了。

以上從修「五停心」,到修「總相念」,講的是藏教的「觀行即」,又稱做「外凡資糧位」。名為「凡」,因為還是個凡夫,並未斷惑。名為「外」,是因心遊理外,亦即四念處的觀行雖熟,但見思煩惱還沒真正伏下去,真諦之理浮不上來,心還在真諦理之外。不過,已經開始修四念處觀,步上修行之路,開始儲備修行的資糧了。就好像要走遠路去旅行,口袋裡已先儲備了錢財;旅行雖未正式展開,但已開始打工、籌錢,把旅費準備好了。此曰「觀行即」,即已真正在修持,開始儲存道糧;換句話說,已開始累積解脫生死的條件,故名「資糧位」。(待續)

(依教觀心,開始儲備道糧,累積解脫生死的條件,故名「資糧位」。)

(弘一大師掩關福建永春普濟寺)